ポーの呪縛、銀幕に蘇るアッシャー家の系譜

エドガー・アラン・ポーが1839年に発表した短編小説『アッシャー家の崩壊』は、ゴシック文学の歴史において不朽の金字塔として聳え立っている。この作品には、美女の死と再生、生きながらの埋葬、原因不明の病、書物の世界への耽溺といった、ポーの文学世界を特徴づけるモチーフが凝縮されている 。

物語の語り手が旧友ロデリック・アッシャーの招きに応じて訪れた古びた屋敷は、ただの建物ではない。それは、住人の精神と共鳴し、共に腐敗していく一個の生命体である。ポーが描く恐怖は、単なる超自然的な怪異譚に留まらず、登場人物の内面に深く根差した心理的恐怖、環境と人間が分かち難く結びついた末の、避けられぬ破滅の寓話として、今日に至るまで多くの読者と芸術家に影響を与え続けている 。

出典:Amazon .co.jp

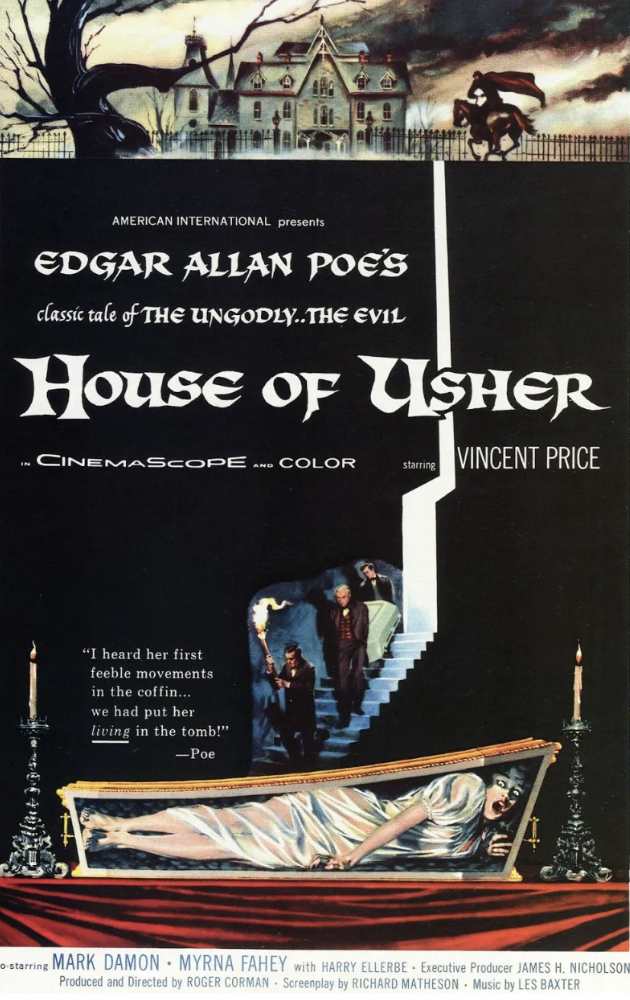

この深遠なる物語は、幾度となく映像化されてきたが、本稿では特に二つの作品に焦点を当てる。一つは、「B級映画の帝王」ロジャー・コーマンが監督し、1960年に公開されたアメリカ映画『アッシャー家の惨劇』(原題: House of Usher)。

出典:Wikipedia

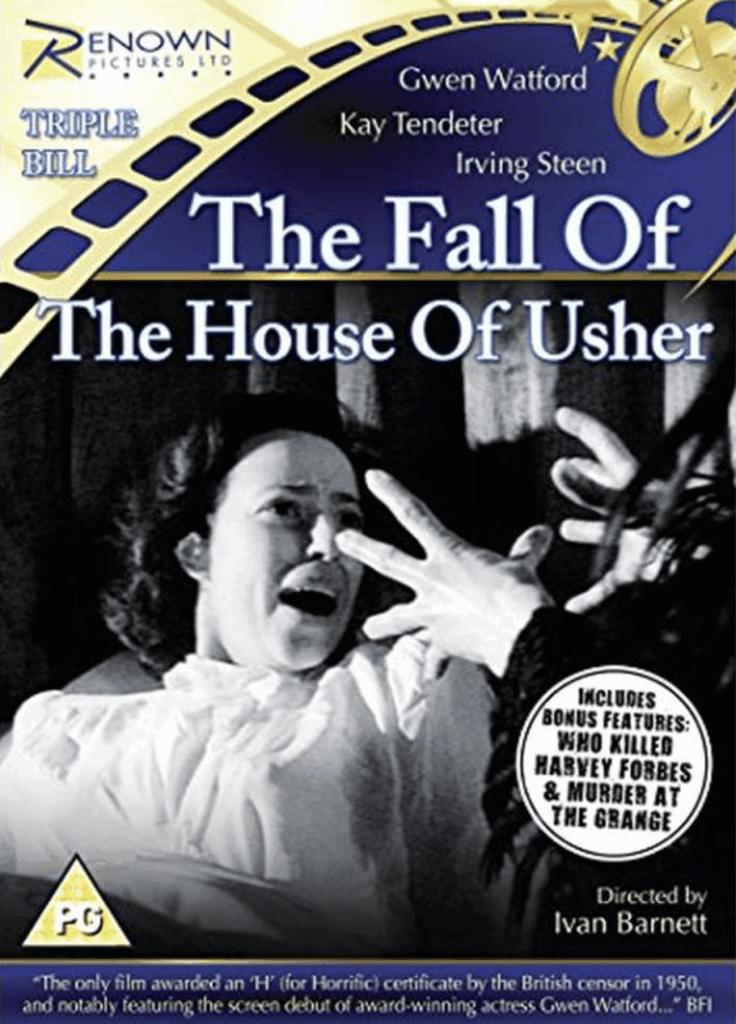

もう一つは、それに先立つ1948年にイギリスで製作されたアイヴァン・バーネット監督による『アッシャー家の崩壊』(原題: The Fall of the House of Usher)である 。

出典:Amazon.co.jp

これら二つの映画は、同じ原作から出発しながらも、製作された時代背景、国家、そして脚色の方針によって、恐怖の描き方において全く異なる解釈を提示した。これらは単なるリメイクの関係ではなく、それぞれが独立した作品として評価されるべきものである。本稿の目的は、この二作品を詳細に分析し、比較考察することを通じて、ポーが描いた恐怖の本質が、いかにして多様な映像言語へと翻訳され得るのかを探求することにある。

第一部:ロジャー・コーマンとヴィンセント・プライスが紡ぐゴシックの金字塔 ―『アッシャー家の惨劇』(1960) 詳細分析

1.1 B級映画の帝王、ポー・サイクルへの挑戦

1960年代のアメリカン・ホラー映画を語る上で、監督ロジャー・コーマンと、彼がタッグを組んだ製作会社AIP(アメリカン・インターナショナル・ピクチャーズ)の存在は欠かせない。コーマンは「B級映画の帝王」の異名で知られ、極めて低い予算と短い撮影期間の中で、商業的に成功する作品を量産する驚異的な手腕を持っていた 。彼の映画製作は、効率性と商業性を徹底的に追求するものであったが、その一方で、若手才能の発掘や、野心的な企画への挑戦も厭わない革新的な側面も持ち合わせていた 。

そのコーマンのキャリアにおける最大の転換点の一つが、『アッシャー家の惨劇』から始まる一連のポー原作映画シリーズ、通称「ポー・サイクル」である 。本作は、この記念すべきシリーズの第一作目であり、それまでのAIPが得意としていたティーン向けモンスター映画とは一線を画す、本格的なゴシック・ホラーへの挑戦であった。

低予算映画でありながら、カラー、そしてシネマスコープという当時としては豪華な仕様で製作された本作の成功は、AIPとコーマンに新たな方向性を示し、続く『恐怖の振子』(1961)や『赤死病の仮面』(1964)といった傑作群を生み出す礎となった 。『アッシャー家の惨劇』は、単なる一ホラー映画ではなく、1960年代のホラーの潮流を決定づけた画期的な作品なのである。

1.2 物語の深淵へ:『アッシャー家の惨劇』あらすじ(ネタバレ完全版)

物語は、若き紳士フィリップ・ウィンスロップ(マーク・ダモン)が、馬に乗って荒涼としたニューイングランドの地を進む場面から始まる。彼の目的地は、婚約者であるマデリン・アッシャー(マーナ・ファーイ)が住む、不気味な沼地に囲まれたアッシャー邸である 。屋敷の周囲は生命の気配がなく、木々は枯れ、大地は腐敗しており、訪れる者に強烈な不吉さと圧迫感を与える 。

出典:アメーバ

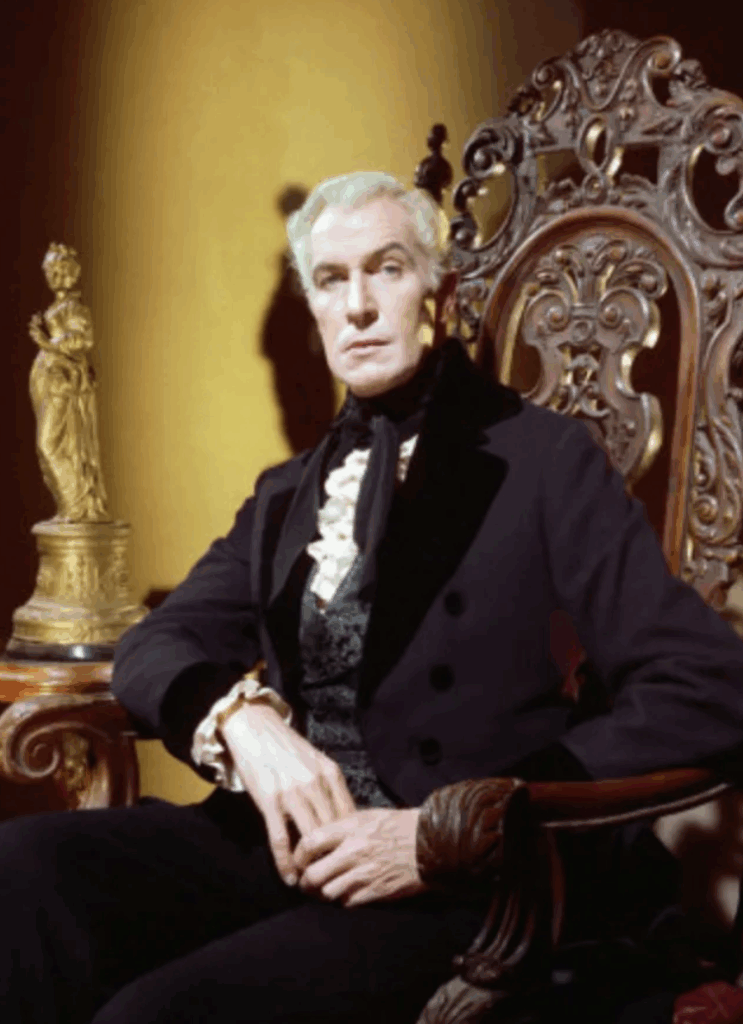

屋敷に到着したフィリップを待ち受けていたのは、マデリンの兄、ロデリック・アッシャー(ヴィンセント・プライス)であった。白髪のロデリックはフィリップを歓迎するどころか、マデリンとの結婚に猛烈に反対する 。

彼は、アッシャーの一族が代々、狂気によって破滅してきた呪われた血筋であり、その邪悪な血を後世に残してはならないと力説する 。ロデリック自身も、音や光に対して感覚が異常に鋭敏になる奇病に冒されており、その苦悩は彼の言動の端々から見て取れる。彼がフィリップにブーツを脱ぐよう要求する場面は、その異常性を象徴する印象的なシーンである 。

出典:楽天市場

フィリップはロデリックの話を病んだ精神が生み出した妄想と一蹴し、衰弱していくマデリンをこの呪われた屋敷から一刻も早く連れ出そうと説得する 。

マデリンもフィリップの熱意に心を動かされ、ボストンへ戻る決意を固めるが、それを知ったロデリックは激昂する。兄妹の激しい口論の末、マデリンは突如として発作を起こして倒れ、ロデリックは彼女が死んだと宣告する 。

出典:もののおとも

悲しみに暮れるフィリップの前で、マデリンの亡骸は棺に納められ、屋敷の地下にある一族の納骨堂へと運ばれる。その薄暗い地下室には、まだ生きているロデリックとマデリン自身の名を刻んだ棺が既に用意されており、フィリップを戦慄させる 。しかし、葬儀の後、屋敷の執事であるブリストル(ハリー・エラーブ)が漏らした一言から、フィリップは衝撃の事実を知る。マデリンは「カタレプシー(硬直症)」という、時折仮死状態に陥る持病を患っていたのだ 。ロデリックは、妹が生きていることを知りながら、アッシャー家の呪われた血を根絶やしにするという狂信的な目的のために、意図的に彼女を生き埋めにしたのである 。

その頃、地下の棺の中で意識を取り戻したマデリンは、生きたまま埋葬されたという想像を絶する恐怖によって、完全に理性を失う。発狂した彼女は、凄まじい力で棺を内側からこじ開け、血まみれの姿で地下墓所から脱出する 。

出典:note

亡霊のように屋敷をさまよったマデリンは、まずフィリップに襲いかかり、次いでロデリックの部屋へ乱入して兄の喉を締め上げ、その命を奪う 。二人がもみ合う中で倒れた燭台の火がカーテンに燃え移り、瞬く間に屋敷全体を炎が包み込む 。フィリップは辛うじて燃え盛る屋敷から脱出する。彼の背後で、アッシャー家最後の末裔二人を飲み込んだ館は、轟音と共に不気味な沼の中へと崩れ落ち、呪われた一族の歴史はここに完全な終焉を迎えるのであった 。

1.3 原作からの変容:リチャード・マシスンによる脚色の妙

本作の成功を支えた重要な要素の一つが、高名なSF・ホラー作家であるリチャード・マシスンによる巧みな脚本である 。マシスンは、ポーの短く内省的な原作を、80分の長編映画として成立させるために、いくつかの大胆かつ効果的な改変を加えた。その最も重要な点が、主人公の人物設定の変更である。

原作において、アッシャー邸を訪れる語り手は、ロデリックの旧友という曖昧な存在であった。しかし映画では、彼はマデリンの婚約者フィリップ・ウィンスロップという、明確な背景を持つ人物として設定されている 。

この変更は、単に物語に恋愛要素を加えるためのハリウッド的な安易な解決策ではない。それは、物語の構造そのものを変革する戦略的な選択であった。主人公が婚約者であることにより、「愛する人を呪われた屋敷から救出する」という、観客が感情移入しやすい明確な動機が生まれる 。これにより、原作の持つ、語り手の内面で静かに進行する観念的な恐怖は、フィリップ(理性・外部の世界)とロデリック(狂気・閉ざされた世界)との間の、マデリンを巡る具体的な対立構造へと転換される 。

この対立が、物語を推進する強力なエンジンとなり、観客のサスペンスを煽る。マシスンは、ポーの原作が持つ心理的恐怖の「本質」を損なうことなく、それを大衆的な映画の文法へと見事に「翻訳」してみせたのである。

1.4 狂気の肖像:ヴィンセント・プライスのロデリック・アッシャー

出典:majinkan.com/

ロジャー・コーマンのポー・サイクルを象徴する存在、それは疑いなく主演俳優のヴィンセント・プライスである。イギリスのクリストファー・リー、ピーター・カッシングと並び「三大怪奇スター」と称されたプライスは、特に1953年の『肉の蝋人形』以降、戦後アメリカのホラー映画界を牽引する第一人者であった 。『アッシャー家の惨劇』における彼の演技は、そのキャリアの中でも最高峰の一つに数えられる。

プライスが演じるロデリック・アッシャーは、単なる狂人ではない。彼は、没落しゆく貴族階級の末裔としての優雅さと気品、そして一族に伝わる呪いと自らの過敏な感性に苛まれる知的な苦悩を併せ持つ、極めて複雑で奥行きのある人物として造形されている 。

出典:ameba

プライスはこの役のために、髪をブロンドに染め、減量し、日光を避けて病的な青白さを保つなど、徹底した役作りで臨んだと伝えられる 。彼の特徴的な、朗々としていながらもどこか神経質な響きを持つ声色は、ロデリックの邪悪な意図と悲劇的な運命を同時に感じさせ、観客を最後まで彼の真意について惑わせ続ける。ヴィンセント・プライスという比類なき俳優の存在なくして、本作の陰鬱で格調高いゴシックの雰囲気は決して生まれ得なかったであろう。彼の圧倒的な存在感こそが、ポー・サイクル全体の成功を決定づけた最大の要因であった 。

1.5 視覚的恐怖の構築:美術、色彩、そして「家」という名の登場人物

『アッシャー家の惨劇』が他の低予算ホラーと一線を画すのは、その卓越した視覚表現にある。コーマンは、AIPを説得し、カラー、そしてワイドスクリーンのシネマスコープで本作を撮影した 。これは、作品に格調と芸術性を与えようとする彼の野心の表れであった。

美術監督ダニエル・ホーラーが創造したアッシャー邸のセットは、この映画のもう一人の主役と言える。壁に走る亀裂、埃をかぶった調度品、代々の当主たちの邪悪さを映し出すかのような奇怪な肖像画、そして死の匂いが立ち込める地下の納骨堂。屋敷のあらゆるディテールが、そこに住むアッシャー兄妹の精神的な抑圧、腐敗、そして孤立を象徴している 。屋敷は単なる舞台装置ではなく、ロデリックの精神世界が具現化した、一個の有機的な「登場人物」として機能しているのである。

特筆すべきは、映画のクライマックスである。原作において、アッシャー邸は壁の亀裂から静かに崩壊し、沼に沈んでいく。しかし、映画では屋敷は激しい炎に包まれて崩壊する 。これは、観客に視覚的なスペクタクルを提供するという興行的な判断があったことは間違いない。

出典:uchuronjo.com

だが、この変更はテーマ的にも重要な意味を持つ。燃え盛る炎は、アッシャー家の内側に蓄積されてきた狂気、抑圧された情熱、そして近親相姦的な愛情といったドロドロとした感情が、ついに限界を超えて外部に噴出し、自らを焼き尽くす様を象徴していると解釈できる。原作の静かで運命論的な崩壊とは対照的に、映画の炎上による結末は、より情念的で激しい、能動的な破滅の姿を描き出しているのである。

第二部:霧中の異聞 ― 英国製『アッシャー家の崩壊』(1948)との比較考察

2.1 独立系プロダクションの野心作:アイヴァン・バーネット版の概要

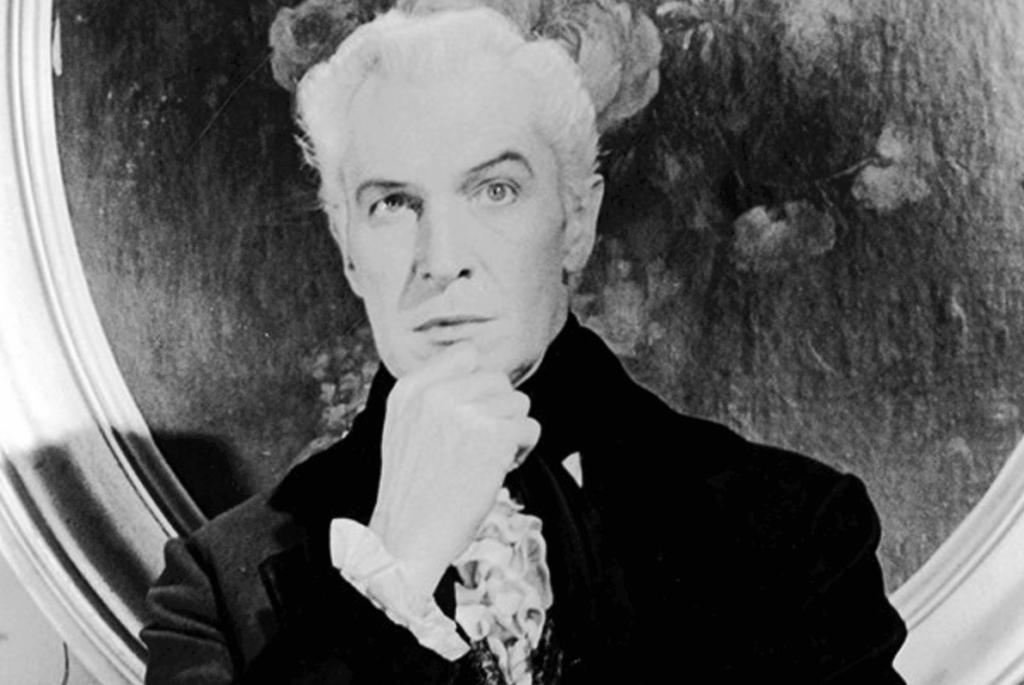

ロジャー・コーマン版から遡ること12年、イギリスでは既にポーの『アッシャー家の崩壊』が映画化されていた。1948年に製作され、1950年にイギリスで公開されたこの白黒映画は、監督・製作・撮影の三役をアイヴァン・バーネットという人物が兼任した、極めてインディペンデント色の強い作品である 。GIB Filmsという小規模なプロダクションによって、イースト・サセックスの海辺の町ヘイスティングス周辺で撮影された本作は、その内容の恐ろしさから、当時の英国映画検閲委員会(BBFC)から「H(Horrific=恐ろしい)」という、極めて稀なレイティングを与えられたことでも知られる 。

「アッシャー家の崩壊」(1948)のグウェン・ワトフォード(右)

出典:Ameba

主演はロデリック役にケイ・テンデター、そしてマデリン役には、本作が映画デビュー作となった、後に名女優となるグウェン・ワトフォードが起用された 。低予算の独立系映画でありながら、その野心的な内容は、後のハマー・フィルム・プロダクションによるホラー映画の隆盛に影響を与えた可能性も指摘されている 。

2.2 大胆か、蛇足か:原作から大きく逸脱したプロット

この1948年版の最大の特徴は、ポーの原作から大幅に逸脱し、独自の物語を構築している点にある。その改変は、コーマン版の比ではない。

まず、映画は現代(1940年代)の紳士クラブを舞台にした枠物語の構造を取っている。一人の老紳士がポーの短編集を手に取り、仲間たちに『アッシャー家の崩壊』を読み聞かせる形で本編が始まり、物語の終わりには再びクラブの場面に戻って、登場人物たちが物語の結末の意味について議論する 。

本編の物語も、原作にはない要素で満ちている。アッシャー家を蝕む呪いには、具体的なバックストーリーが与えられた。それは、ロデリックとマデリンの父親が、妻の不倫を知り、その相手を屋敷の敷地内にある秘密の寺院で惨殺した際、死にゆく愛人がアッシャー家全体にかけた呪いが原因である、というものである 。

「アッシャー家の崩壊」(1948)

出典:note

さらに驚くべきことに、殺人の現場を目撃して正気を失った母親が、実はまだ生きており、その寺院の奥にある拷問室で、殺された愛人の生首を崇拝しながら潜んでいるという、奇怪な設定が加えられている 。この狂った母親は、物語の終盤で庭師を殺害し、マデリンを恐怖に陥れて死に至らしめる重要な役割を担う 。他にも、物語の謎を解き明かす役割のコードウェル医師など、原作には登場しないキャラクターが多数追加されている 。

2.3 二つの「アッシャー家」を分かつもの:比較分析

1960年のコーマン版と1948年のバーネット版を比較することは、ポーの文学的恐怖を映像化する際の、二つの対照的な哲学を浮き彫りにする。

コーマン版の脚色は、物語を「合理化・単純化」する方向で機能した。彼は、主人公の動機を明確にし、対立構造を単純化することで、観客が物語に入り込みやすくした。その上で、原作の持つ「心理的・雰囲気的恐怖」を、色彩豊かなワイドスクリーンの映像美として昇華させることに注力した。

対照的に、バーネット版の脚色は、物語を「複雑化・メロドラマ化」する方向で機能した。彼は、ポーの原作が持つ曖昧で説明のつかない恐怖を、より通俗的で分かりやすい「呪いと復讐の物語」に置き換えた。アッシャー家の苦悩の原因は、もはや内面的な狂気や血の問題ではなく、父親の罪と外部からかけられた呪いという、具体的な原因と結果に還元されてしまう。

その結果、ポー作品の核心である、実存的な不安や逃れられない運命といったテーマは希薄になり、物語はゴシック・ロマンスというよりは、突飛な設定を持つ怪奇メロドラマの様相を呈している。

要するに、コーマンはポーの「精神」を映画的に翻訳しようと試みたのに対し、バーネットはポーの物語を骨格として借りながら、全く別の物語でその肉付けを行ったのである。この根本的なアプローチの違いが、両作品の決定的な差異を生み出している。

表:1960年版 vs 1948年版 比較表

| 特徴 | House of Usher (1960) | The Fall of the House of Usher (1948/50) |

| 監督/製作国 | ロジャー・コーマン / アメリカ (AIP) | アイヴァン・バーネット / イギリス (GIB Films) |

| 物語の焦点 | 心理的恐怖、ロマンチックな葛藤 | メロドラマ、複雑な呪いのバックストーリー |

| 脚色スタイル | 映画的インパクトのために物語を合理化 | 新しいプロット要素を大幅に追加し物語を拡張 |

| 雰囲気 | 豪華で色彩豊か、抑圧的なゴシック | 荒涼としたモノクロ、演劇的で陰鬱 |

| ロデリックの描写 | 優雅で苦悩に満ちた象徴的存在(ヴィンセント・プライス) | 神経症的でメロドラマティック(ケイ・テンデター) |

| 結末 | 屋敷の劇的な炎上と沼への崩壊 | 呪いのプロットのクライマックスに続く屋敷の崩壊 |

| 後世への影響 | ポー・サイクルの始祖となった画期的な作品 | ほとんど無名で、カルト的な珍品 |

2.4 雰囲気の勝利:低予算がもたらした意外な効果

1948年版は、多くの批評家からその技術的な未熟さを指摘されている。演劇的で硬い演技、混乱を招くプロット構造、稚拙な編集などは、否定しがたい欠点である 。語り手であるはずの主人公が物語の大部分で不在であるなど、構成上の問題も散見される 。

しかし、逆説的ではあるが、まさにその「原始的な技術的側面」と低予算ゆえの荒々しさが、この映画に独特の魅力を与えているという評価も存在する 。監督バーネット自身が手がけたという撮影は、影とシルエットを効果的に用い、救いようのない陰鬱なオーラを全編に漂わせている。洗練されたコーマン版の恐怖とは対極にある、ザラついた手触りの、生々しい恐怖感がそこにはある。特に、沼の向こうに浮かび上がる寺院のシルエットや、狂った母親の不気味な姿は、観る者に強烈な印象を残す 。豪華さや洗練とは無縁であるがゆえに、かえってポーの描いた荒涼とした世界の精神性に、ある側面では忠実であり得た。これは、低予算映画が意図せずして到達した、雰囲気の勝利と言えるかもしれない。

結論:なぜ我々は今も『アッシャー家の惨劇』に魅了されるのか

出典:wordpress.com

本稿では、エドガー・アラン・ポーの不朽の名作を原作とする二つの映画、1960年のアメリカ映画『アッシャー家の惨劇』と1948年のイギリス映画『アッシャー家の崩壊』を比較分析した。その結果、両作品がポーの恐怖を映像化する上で、全く異なる道を選んだことが明らかになった。1948年のバーネット版は、原作の物語を大胆に拡張し、複雑なバックストーリーを持つ通俗的な怪奇メロドラマへと変容させた。それはそれで一つの独立した作品としての興味深さを持つものの、ポーが描いた心理的・実存的恐怖の核心からは離れてしまった。

対して、1960年のコーマン版は、物語の骨子を映画的に再構築しつつも、原作の持つ破滅的な美学と、息詰まるような心理的恐怖を見事に映像化することに成功した。その成功の要因は複合的である。

第一に、リチャード・マシスンによる、原作の本質を捉えながらも映画的なダイナミズムを生み出すことに成功した巧みな脚本。

第二に、色彩とワイドスクリーンを効果的に用い、アッシャー邸そのものを一個の登場人物として描き出した、卓越した美術と撮影。

そして何よりも、ロデリック・アッシャーという人物に、忘れがたい優雅さと狂気、そして悲劇性を与えたヴィンセント・プライスの象徴的な名演である。

出典:digitalvampire.net

これら全ての要素が完璧に融合したコーマン版『アッシャー家の惨劇』は、数多く存在するポーの映像化作品の中でも、揺るぎない最高傑作として今なお語り継がれている。

この映画が描き出すのは、単なる古い屋敷の物理的な崩壊ではない。それは、狂気と呪いに蝕まれた精神が、その内側から音を立てて崩れ落ちていく様を、鮮烈な色彩と音響で視覚化した、普遍的なゴシック・ホラーの金字塔なのである。だからこそ我々は、半世紀以上の時を経た今もなお、この朽ちゆく館の物語に強く魅了され続けるのである。

コメント