I. 作品概要:アクションドラマに新たな基準を打ち立てた意欲作

『SP 警視庁警備部警護課第四係』は、従来の警察アクションドラマとは一線を画す、極めて野心的な作品です。映画に匹敵する映像美、徹底的にリアリティを追求したアクション、そして国家の根幹を問う複雑な政治的テーマを巧みに織り交ぜ、日本のテレビドラマ界に新たな基準を打ち立てることを目指して制作されました。本章では、この画期的なシリーズがどのようにして生まれ、その成功を支えた要素は何だったのかを多角的に解説します。

A. 企画・製作の背景:深夜枠の実験から社会現象へ

本シリーズは、フジテレビの深夜帯「土曜ドラマ」枠(23:10 – 23:55)で放送が開始されました。この時間帯は、より挑戦的で実験的な作品を許容する風土があり、『SP』はその特性を最大限に活用しました。トップクラスの俳優陣と映画並みのスケール感を持ち込みながらも、深夜枠であったからこそ、プライムタイムの制約に縛られることなく、暴力描写や政治的なテーマに対して踏み込んだ表現が可能となり、制作者は創造性を存分に発揮できたのです。

結果として、深夜帯としては異例の高視聴率(平均15.35%、最終回18.9%)を記録。これは、骨太で質の高いドラマに対する視聴者の強い渇望が存在することを明確に証明しました。この成功は単なる高視聴率に留まらず、一種の社会現象となり、後の劇場版二部作という大規模なプロジェクトへの道を拓く、揺るぎない原動力となりました。

この企画は、直木賞作家である金城一紀氏が原案と脚本を、そして『踊る大捜査線』シリーズで知られる本広克行氏が総監督を務めるという、強力な布陣で進められました。シリーズの核心は、セキュリティポリス(SP)の役割そのものを再定義しようとする試みにあります。従来の、受動的に要人を守る「動く壁」というイメージを覆し、脅威の兆候を事前に察知し、能動的に危険を排除する「攻めの警護」を実践するエージェントとしてSPを描きました。この新しいSP像こそが、物語全体を貫く緊張感とダイナミズムを生み出すエンジンとなったのです。

B. 主要スタッフと作品への影響

脚本家・金城一紀

彼の持ち味であるハードボイルドな作風と、登場人物が抱える実存的な葛藤の描写が、本作の骨格を成しています。特に、自らの存在意義に悩みながらも、逆境の中で己の美学を貫こうとする人物像は、金城作品に共通するテーマです。激しいアクションシーンの合間に、観る者の心に突き刺さるような哲学的な問いを織り込むことで、単なるエンターテインメントに終わらない、重層的な物語を構築しました。

監督陣(本広克行・波多野貴文)

総監督の本広氏は、『踊る大捜査線』で培った群像劇の巧みさと映画的な映像感覚を本作に持ち込み、作品全体のクオリティを底上げしました。一方、監督の波多野氏は、東京という都市が持つ独特の閉塞感や無機質さを表現するため、都内でのロケーション撮影に徹底的にこだわりました。このアプローチが、登場人物たちを追い詰める巨大な陰謀の圧迫感を視覚的に表現し、シリーズのリアルな映像スタイルを確立したのです。

音楽・菅野祐悟

登場人物の心理的な緊張感、焦燥、そして内に秘めた葛藤を、時に激しく、時に繊細なメロディで巧みに表現しました。特に、井上の「シンクロ」が発動するシーンで流れる特徴的なサウンドは、視聴者の不安を煽り、超常的な現象に説得力を持たせる上で絶大な効果を発揮。シリーズ独自の世界観を決定づける、不可欠な要素となりました。

C. 主要キャストとキャスティングの意図

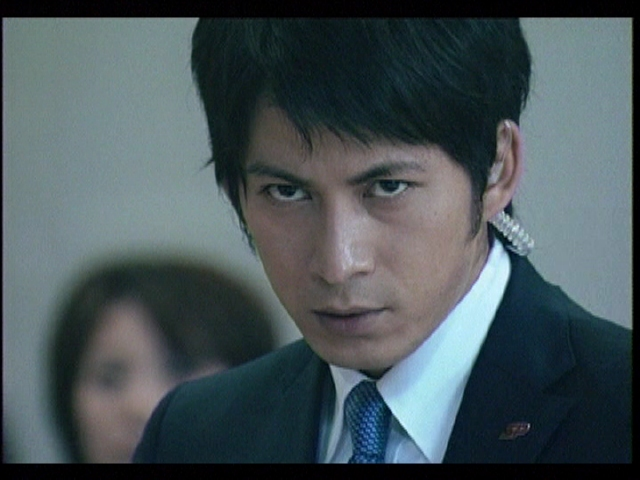

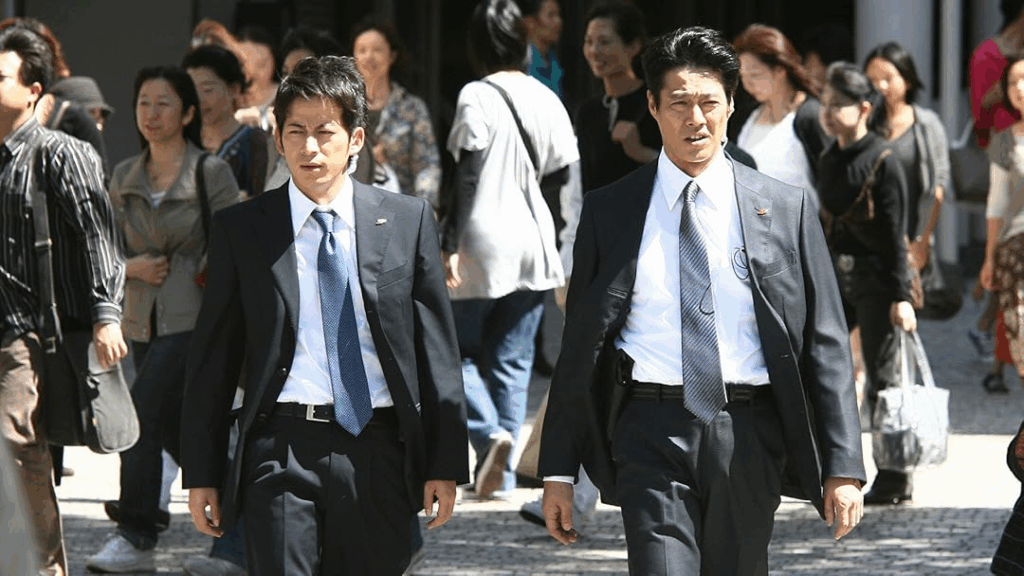

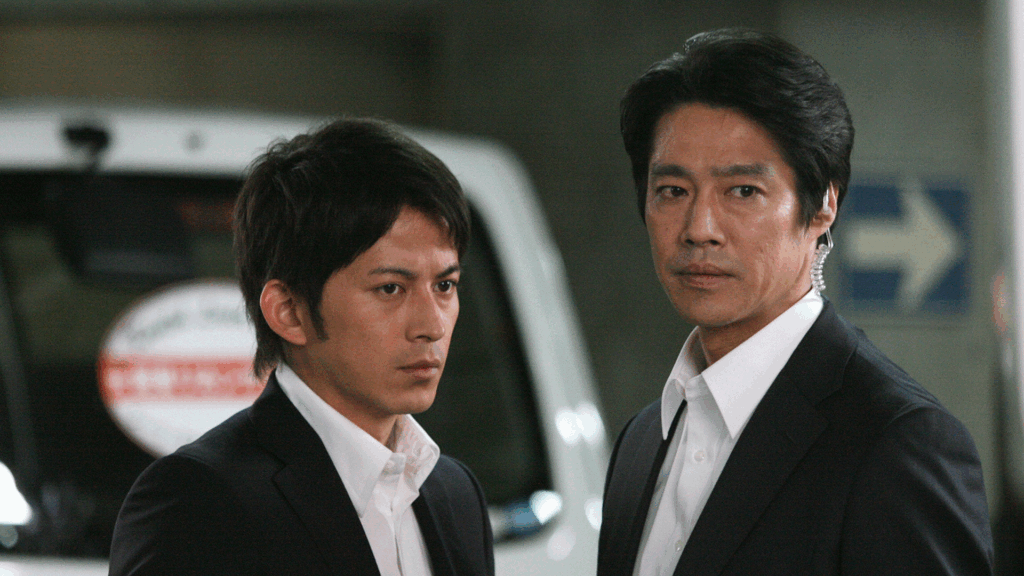

岡田准一 (井上薫)

岡田氏は、本作のためにカリやジークンドーといった武術を長期間にわたって習得し、ほとんどのシーンをスタントなしで演じきりました。この肉体を極限まで鍛え上げた上での徹底した役作りは、単なる演技の範疇を超え、作品が追求するリアリティそのものを体現していました。脅威を予知し、常人離れした反射神経で対処するという井上のキャラクターに、圧倒的な説得力とカリスマ性を与えています。

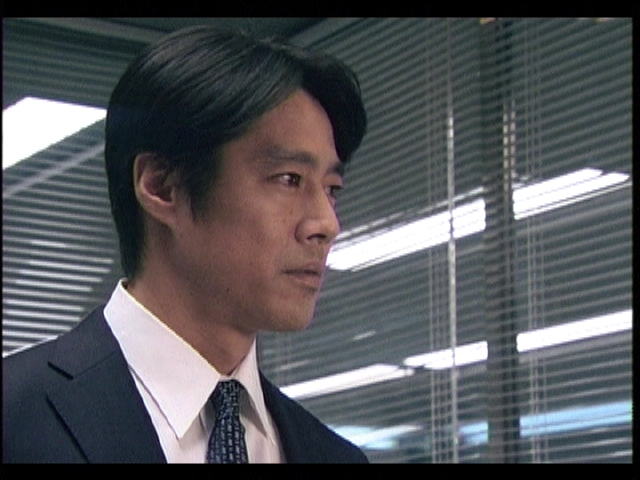

堤真一 (尾形総一郎)

頼れる理想の上司としての温厚な表情と、その裏で国家転覆という恐るべき計画を冷徹に推し進める革命家の顔。この二つの顔を完璧に演じ分けることができるのは、堤真一氏の持つ深い表現力と存在感をおいて他にありませんでした。部下への愛情と、それを犠牲にしてでも成し遂げようとする「大義」との間で揺れ動く、その複雑で苦悩に満ちた人間性を見事に表現し、物語の思想的な中心人物として君臨しました。

真木よう子 ( 笹本絵里)

従来の日本のドラマにありがちだった、男性社会の「紅一点」というステレオタイプな女性像を完全に打ち破りました。彼女は、強靭な肉体と精神力を兼ね備えた、極めて有能なプロフェッショナルとして描かれています。その凛とした佇まいと、時折見せる人間的な弱さのコントラストは、キャラクターに深い奥行きを与え、多くの視聴者から共感と支持を集めました。

II. 物語の完全解説(テレビシリーズ編):裏切りの萌芽

本章では、『SP』テレビシリーズ全11話の物語を詳細に解説します。当初は一話完結型として展開する警察ドラマが、徐々にその様相を変え、国家を揺るがす巨大な陰謀を描く壮大なスリラーへと変貌し、日本ドラマ史に残る衝撃的なラストシーンに至るまでの軌跡を追います。

A. Episode I-IV:第四係の始動と新たな脅威

物語は、主人公・井上薫が新人SPとして警護課第四係に配属されるところから始まります。彼は幼少期にテロで両親を惨殺されたという壮絶な過去を持ち、そのトラウマが引き金となって、「シンクロ」と呼ばれる、脅威や殺意を五感で予知する特殊能力を身につけていました。そんな彼を半ば強引に第四係に抜擢したのが、係長でありながらどこか謎めいた雰囲気を持つ上司・尾形総一郎でした。

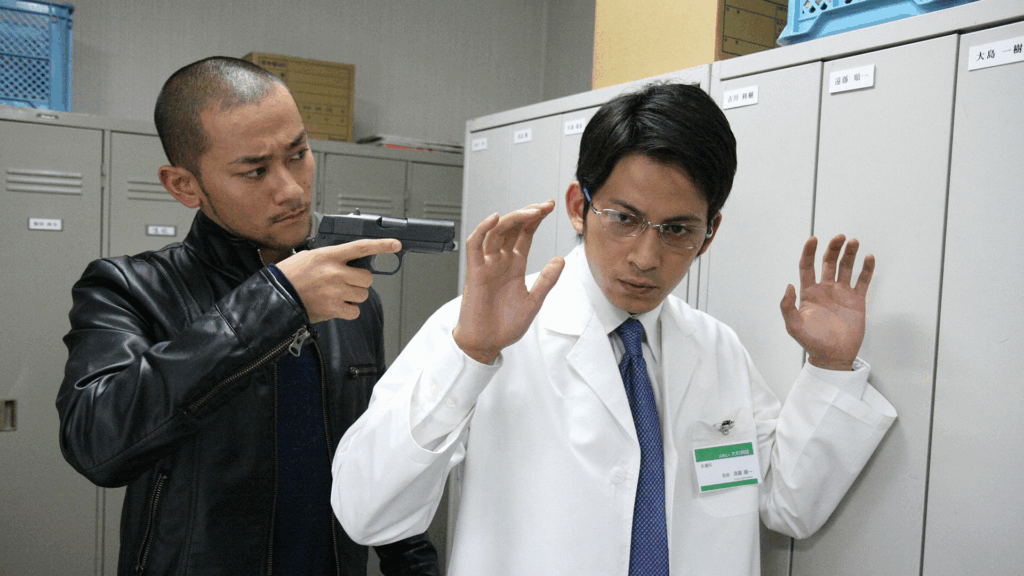

初期のエピソードでは、井上の型破りな警護スタイルと、彼を取り巻く個性的なチームメンバーとの関係性が描かれます。特に、元総理大臣を警護中に病院が元自衛官テロリスト集団に占拠される事件では、単なる金目当ての犯罪ではない、明確な思想に基づき高度に組織化されたテロリズムという、シリーズ全体を貫く新たな脅威の形が提示されました。

B. Episode V-VII:証人警護とシステムの壁

チームは、政官界を揺るがす汚職事件の重要参考人を、プロの殺し屋から守るという極めて困難な任務に就きます。この任務は、犯罪に手を染めた人間を守らねばならないという、SPの仕事が内包する道徳的なジレンマを浮き彫りにしました。井上たちは死力を尽くして参考人を守りますが、突如として上層部からの政治的な圧力がかかり、警護は強制的に打ち切られてしまいます。結果、参考人は無残に殺害されるのです。

この一件は、正義を信じて職務を全うしようとしても、巨大な権力構造の前では無力であるという現実を、尾形の心に深く刻みつけました。彼が抱いていたシステムへの不信感と絶望は、この事件を境に決定的なものとなり、後の彼の過激な行動へと繋がる、極めて重要な伏線となっています。

C. Episode VIII-XI:20年前の真実と衝撃のラスト

最終章で、物語は井上の封印された過去と直接リンクします。20年前に井上の両親を殺害したテロの実行犯・山西が出所し、当時のテロの標的であり、現在は総理大臣となっている麻田を再び襲撃します。国会議事堂での緊迫した対決の場で、山西は衝撃の事実を告白します。

20年前の事件は、実はテロなどではなく、当時人気が低迷していた麻田が、国民の支持を得るために仕組んだ自作自演の茶番だったのです。この暴露は、井上のアイデンティティそのものを支えてきた「テロの犠牲者の遺族」という記憶を根底から覆し、彼を深い混乱の渦に突き落としました。

そしてシリーズは、視聴者の度肝を抜く、日本ドラマ史に残る衝撃的なクリフハンガーで幕を閉じます。物語のラスト、一連の事件の後処理について話す尾形と、彼の仲間である新任の理事官。その会話の中で、井上は「大義のためだ」という不穏な言葉をはっきりと耳にしてしまいます。その瞬間、井上の脳裏に、これまでの断片的な情報と尾形の言動が結びつき、信頼していた上司こそが全ての巨大な陰謀の黒幕であるという、信じがたい絶望的な可能性が浮かび上がります。

井上が言葉を失い、尾形を鋭くにらみつける、その凍りつくような緊張感の中で物語は終わるのです。この瞬間、物語は一話完結の警察ドラマという仮面を脱ぎ捨て、組織内部の裏切りを巡る壮大な物語へと完全にその姿を変えたのでした。

D. テレビシリーズの結末が持つ意味

テレビシリーズの結末は、単なる「次回へ続く」という合図ではありませんでした。それは、視聴者が10話にわたって築き上げてきた登場人物への信頼や物語の前提を、わずか数分のシーンで根底から覆す、計算され尽くしたテーマ的な転換点でした。最も信頼していた師が、実は最大の敵であったかもしれない――この絶望的な可能性を提示することで、シリーズは「正義とは何か」「信じるとは何か」という問いを、より複雑で根源的なレベルへと引き上げたのです。この解決されないまま投げ出された問いと強烈な余韻こそが、視聴者に深い印象を残し、本作を単なる人気ドラマから社会現象へと押し上げた最大の要因でした。

なお、この物語の続きは劇場版二部作『野望篇』『革命篇』で描かれ、尾形の掲げた「大義」の真意と、その思想を受け継ぐことなく、自らの「正義」を貫こうとする井上との、避けられない最終的な対決が描かれることになります。

III. 多角的・深層的考察:『SP』が問いかけるもの

本章では、テレビシリーズが提示したテーマや演出をさらに深く掘り下げ、このシリーズが持つ哲学的、技術的、そして文化的な重要性を考察します。

A. 哲学的・倫理的テーマ:「大義」と「正義」の対立

テレビシリーズの時点で、物語の核心的な対立軸は、二つの異なる正義の形として明確に示されています。

井上の義務論的な「正義」

井上の行動原理は、カントの義務論に通じます。彼にとって「警護対象者を護る」という行為は、いかなる状況においても揺らぐことのない絶対的な義務です。警護対象が良い人間か悪い人間か、あるいはその行為がどのような結果をもたらすかには関係なく、彼は自らの職務を全うすること自体を「正義」と信じています。目的のために手段を正当化することは、彼の哲学では決して許されません。

尾形の功利主義的な「大義」の萌芽

一方の尾形は、腐敗しきった政治システムと、それに無関心な国民に深い絶望を感じています。彼の思想は、「最大多数の最大幸福」を追求する功利主義に根差しています。彼は、国家という大きな船が沈みかけている今、少数の犠牲を払ってでも社会全体に衝撃を与え、改革という「より大きな善」を実現すべきだと考えています。この「大義」の前では、既存の法や秩序、さらには個人の命さえもが手段となり得るのです。

この二人の決して相容れない思想の対立は、テレビシリーズの最終話で決定的に示唆され、視聴者に「どちらの正義が、本当の意味で国を救うのか」という、答えの出ない重い問いを投げかけました。

B. 伏線・隠喩の徹底解明

テレビシリーズには、物語の核心に迫る尾形の裏切りを示唆する伏線が、初回から巧妙に張り巡らされていました。

「手錠」が象徴するもの

井上が頻繁に手錠を忘れるという癖は、単なるキャラクター付けではありません。これは、彼が規則やマニュアルといったシステムの束縛よりも、目の前の状況に対応するための直感と行動を優先する、型破りな警察官であることを象徴しています。それは、システムの内側から矛盾と戦い、変革を試みようとする井上の姿勢と、システムそのものを外部から破壊しようとする尾形の思想との、根本的な対比を暗示する重要なメタファーなのです。

尾形の言動

官僚主義への苛立ちを隠さない態度、第四係のメンバーにだけ語る「新しいSPが必要だ」という発言、そして何よりも、20年前の事件現場に彼が偶然居合わせていたという事実は、後から振り返ればすべてが彼の真の目的を暗示する伏線でした。これらの断片的な情報が、最終話の「大義のためだ」という一言によって一本の線として繋がり、視聴者に戦慄を与える構成になっています。

結論

『SP 警視庁警備部警護課第四係』のテレビシリーズは、単なるアクションドラマの枠を大きく超えた、極めて優れた社会派スリラーです。腐敗した巨大なシステムに対し、個人がどう立ち向かうべきかという普遍的かつ現代的なテーマを、映画的な手法と徹底的にリアルなアクションを通して描き、日本のアクション演出の水準を格段に引き上げました。

物語は、「大義」という名の革命を志す師・尾形と、自らの職務という「正義」を愚直に貫く弟子・井上の、避けられない思想的な対立を軸に展開します。そして、その敬愛すべき師が最大の敵であった可能性を示唆するという衝撃的な結末は、現代社会における正義の曖昧さ、そして真の改革を成し遂げることの絶望的な困難さを鋭く描き出しました。多くの謎と強烈な問いを残したこの結末は、システムとの戦いが決して終わることのない、永続的なものであることを示唆する意図的な選択であり、本作を日本テレビ史にその名を刻む、記念碑的な作品たらしめたのです。

コメント