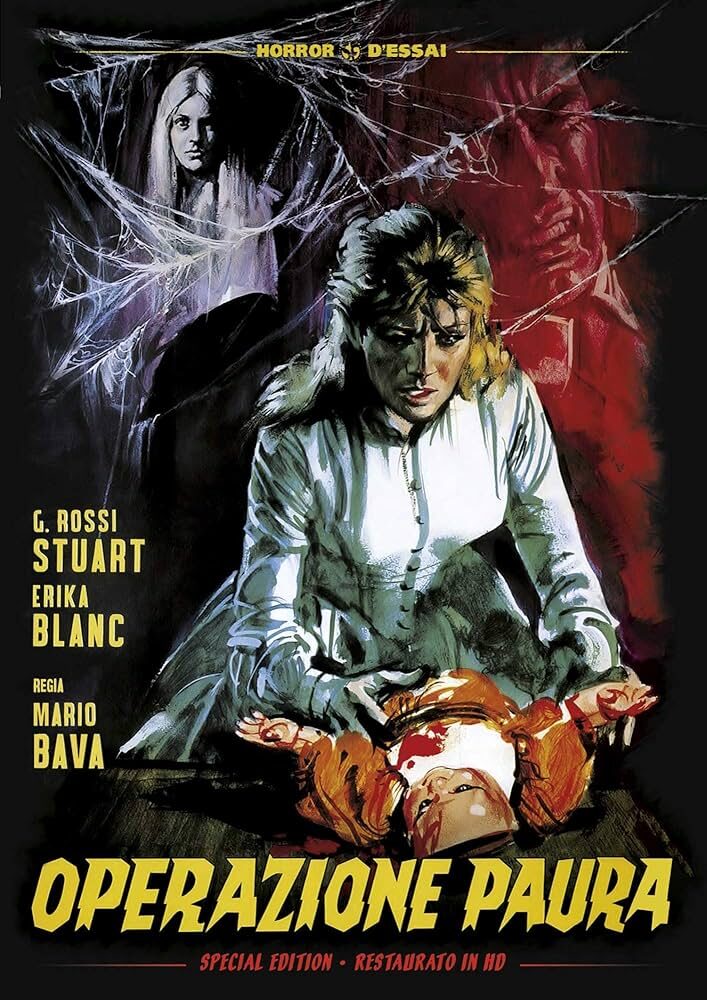

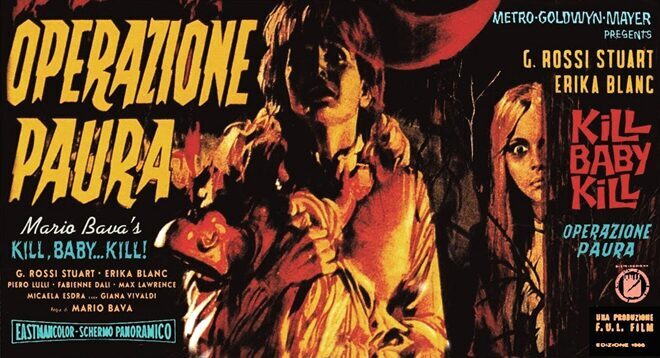

イタリアン・ホラーの巨匠マリオ・バーヴァが1966年に放った傑作「呪いの館」(原題:Operazione paura、英題:Kill, Baby…Kill!)は、マーティン・スコセッシが「バーヴァの最高傑作」と絶賛した作品です。極限まで低予算でありながら、色彩と光の魔術師バーヴァが生み出した幻想的な映像美は、フェデリコ・フェリーニ、デヴィッド・リンチ、ダリオ・アルジェントら後世の名監督たちに多大な影響を与えました。

白いレースのドレスを着た少女の幽霊が白いボールを弾ませながら現れる──この象徴的な映像は、日本のJホラーを含む無数のホラー映画に引用され続けています。1960年代イタリアンホラーの「黄金時代」を締めくくる本作は、ゴシックホラーと実験的な映像表現が融合した唯一無二の芸術作品です。

本記事では、この伝説的な作品の魅力を徹底解説します。ネタバレなしのあらすじから、バーヴァの革新的な演出技法、さらには物語の核心に迫る考察まで、未視聴の方も視聴済みの方も楽しめる内容となっています。

作品情報と基本データ

監督:マリオ・バーヴァ

脚本:ロマーノ・ミリオリーニ、ロベルト・ナターレ、マリオ・バーヴァ

制作年:1965年撮影、1966年公開

制作国:イタリア

上映時間:83分

主なキャスト

- ジャコモ・ロッシ=スチュアート(ポール・エスワイ医師)

- エリカ・ブラン(モニカ・シュフタン)

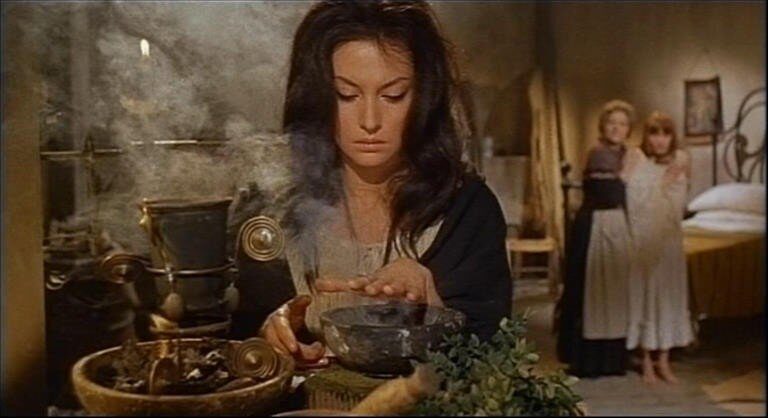

- ファビエンヌ・ダリ(魔女ルース)

- ジョヴァンナ・ガレッティ(グラップス男爵夫人)

- ヴァレリオ・ヴァレリ(幽霊少女メリッサ)※実は少年俳優

制作背景

製作費は推定5万ドル以下という超低予算。撮影中に資金が尽き、キャストとスタッフは無給で撮影を完遂しました。バーヴァ自身も報酬を受け取っていません。それでも完成した作品は、イタリア国内でバーヴァのホラー作品として当時最高の興行収入(2億100万リラ)を記録しました。

スタッフ

助監督を務めたランベルト・バーヴァは、マリオ・バーヴァの息子です。1960年代半ばから父の作品で助監督として働き始め、本作でもその手腕を発揮しました。ランベルトは1980年に監督デビューし、1985年にダリオ・アルジェント製作の『デモンズ』で商業的成功を収めました。1990年代以降はテレビ作品を中心に活動しており、父マリオの遺産を受け継ぐイタリアンホラーの重要な継承者となっています。

各国公開タイトル

- イタリア:Operazione paura(恐怖作戦)

- アメリカ:Kill, Baby…Kill!

- ドイツ:Die Toten Augen des Dr. Dracula

- 日本:呪いの館(1973年、20世紀フォックス配給)

あらすじ(ネタバレなし)

舞台は1907年、カルパティア山脈の奥深くにある寒村カルミンガム。この村は恐ろしい呪いに支配されていました。

検死官のポール・エスワイ医師は、謎の死を遂げた女性の検死のため村に呼ばれます。霧に包まれた石畳の通り、恐怖に怯える村人たち、そして誰もが口にする「幽霊の少女」の噂。科学と理性を信じる医師は、最初は村人の迷信を一笑に付しますが、次々と起こる不可解な死の連鎖に直面することになります。

村人たちによれば、白いドレスを着た少女の幽霊が現れた者は、やがて自らの手で命を絶つという呪いがあるといいます。医学生モニカ、村の魔女ルース、そして警部クルーガーの協力を得ながら、医師は村に隠された暗い秘密を暴いていきます。

幽霊の少女メリッサ・グラップスとは何者なのか? なぜ村人たちは彼女を恐れるのか? そして、丘の上にそびえ立つ荒廃した屋敷に住むグラップス男爵夫人は、この呪いとどう関わっているのか?

理性と迷信、過去と現在、生者と死者の境界が曖昧になる悪夢のような物語が展開します。

見どころ・注目ポイント

マリオ・バーヴァの映像マジック

「ホラー映画において、照明は効果の70%を占める」──バーヴァ自身のこの言葉通り、本作の最大の魅力は圧倒的な映像美にあります。

色彩設計の革新性:バーヴァは色付きフィルターとジェルを駆使し、全てのフレームを絵画のように「塗り上げ」ました。緑、青、赤、紫といった原色が画面を支配し、「キャンディカラー」と形容される幻覚的な映像世界を創出しています。霧に包まれた通りは不自然な色の光に照らされ、蜘蛛の巣は赤、緑、青に光ります。ドイツ表現主義と人工的な照明が融合した、唯一無二の視覚体験です。

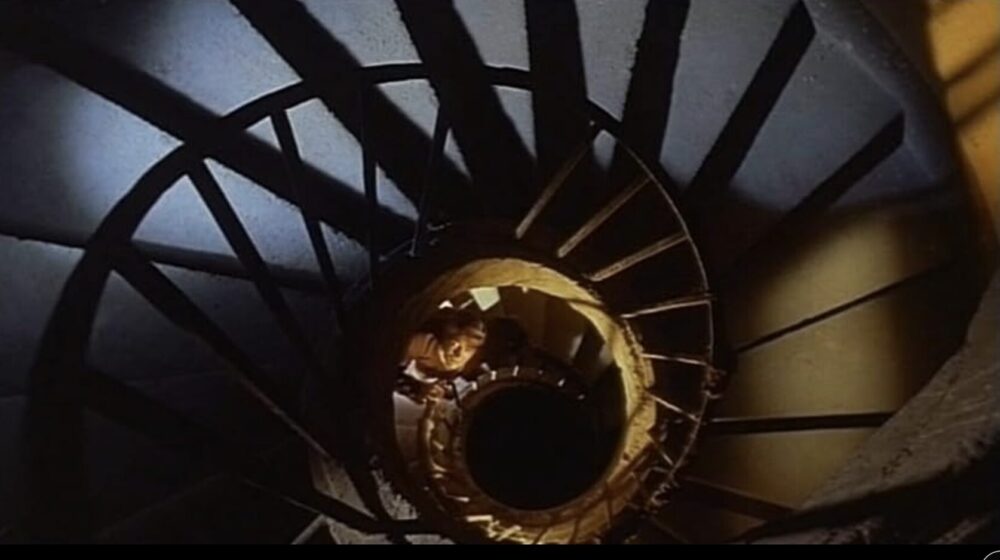

革新的な撮影技法:クレーンが使えない予算不足を、バーヴァはシーソーを使った即興の撮影装置で克服しました。父親が無声映画時代に使っていた歪んだガラスを特殊効果に活用し、幽霊の出現シーンは逆再生で撮影して不気味な動きを生み出しています。ズームイン、ホイップパン(素早いカメラ移動)、美しい俯瞰撮影など、流麗なカメラワークが観る者を魅了します。

象徴的な幽霊少女メリッサ

白いレースのドレスを着て白いボールを弾ませる少女の幽霊──このイメージはイタリアンホラー史上最も影響力のあるアイコンとなりました。フェリーニは「悪魔の首飾り」(1968年)の「トビー・ダミット」でこの映像を引用し、ニコラス・ローグの「赤い影」(1973年)、スタンリー・キューブリックの「シャイニング」(1980年)、そして無数のJホラー作品にも影響を与えています。

バーヴァは従来のゴシックホラーの定型を覆し、金髪の天使のような少女に悪を、黒髪の魔女に善を体現させました。この革新的な逆転は、後の「エクソシスト」や「オーメン」などの「邪悪な子供」というホラーモチーフの先駆けとなりました。

少年俳優を起用した演出の妙:メリッサを演じたのは、ヴァレリオ・ヴァレリという名の少年でした。バーヴァ監督は、少女役に敢えて少年を起用することで、観客が無意識に感じる性別的な違和感、つまり「何かがおかしい」という根源的な不安を掻き立てることに成功しました。白いドレスを着て無表情で佇むブロンドの少女が放つ、ただ怖いだけではない底知れない「居心地の悪さ」の正体は、このキャスティングにありました。

この絶妙な演出により、メリッサは単に「悪意を持つ少女の霊」という紋切り型のキャラクターから脱却し、人間の理解を超えた「異質な存在」としてのオーラをまとうことになったのです。観客は意識的には気づかなくても、何か説明のつかない違和感を感じ取り、それがメリッサの恐怖をより深いものにしています。このキャスティングこそが、彼女を忘れがたい恐怖のアイコンへと昇華させた最大の要因と言えるでしょう。

キャラクターと役者の魅力

ジャコモ・ロッシ=スチュアート(ポール・エスワイ医師):理性と科学を信じる医師を演じ、物語の観客代理人として機能します。懐疑的でありながら徐々に超自然現象を受け入れていく様を、抑制の効いた演技で表現しています。

ロッシ=スチュアートは、イタリア人の父とスコットランド人の母の間に生まれ、ニューヨークのアクターズ・スタジオで演技を学んだ国際的な俳優です。40年間で80本以上の作品に出演し、マリオ・バーヴァ作品には本作を含めて3度出演しました。息子のキム・ロッシ=スチュアートも著名な俳優として活躍しています。

エリカ・ブラン(モニカ・シュフタン):若き医学生モニカ役。彼女の純真さと既視感に悩む演技が、物語後半の衝撃的な真実への伏線となっています。

エリカ・ブランは1960年代から1970年代にかけてイタリアンホラーとジャッロ映画で活躍した女優です。『Io, Emmanuelle』(1969年)で最初のスクリーン版エマニュエルを演じたことでも知られています。後年はフェルザン・オズペテク監督作品に出演し、舞台女優としても尊敬される存在となっています。

ファビエンヌ・ダリ(魔女ルース):黒髪の魔女でありながら、村人を守ろうとする善良な存在。バーヴァの「外見と内面の逆転」というテーマを体現するキャラクターです。ダリの演技は神秘的でありながら、人間的な温かみも感じさせます。

ダリはベルギー出身の女優で、1960年代にヨーロッパ映画界で活躍しました。ジャン=ピエール・メルヴィル監督作品『Le Doulos』(1962年)などに出演しています。興味深いエピソードとして、本作の撮影中にキャストとスタッフに実際のタロットカード占いを行っていたという逸話が残されています。この神秘的な振る舞いが、魔女ルース役のリアリティを高めたのかもしれません。

ランベルト・バーヴァ(助監督):本作で助監督を務めたランベルト・バーヴァは、マリオ・バーヴァの息子として、イタリアンホラーの系譜を受け継ぐ重要な映画監督です。

1960年代半ばから父マリオの作品で助監督として働き始め、本作「呪いの館」でもその経験を積みました。父の撮影現場で映画製作の技術を学び、特に照明や視覚効果における独創的なアプローチを吸収していきました。

1980年に『マカブロ』で監督デビューを果たし、父とは異なる独自のスタイルを確立していきます。1985年には、ダリオ・アルジェント製作の『デモンズ』で商業的な大成功を収め、イタリアンホラーの新世代を代表する監督として認知されました。『デモンズ』は革新的な特殊メイクと閉鎖空間での恐怖を描き、カルト的な人気を獲得しています。

1990年代以降はテレビ作品を中心に活動し、イタリアのテレビドラマやミニシリーズで監督として活躍しています。父マリオ・バーヴァの芸術的遺産を受け継ぎながらも、より現代的なホラー表現を追求し続ける、イタリアンホラーの重要な継承者です。

時代背景と社会性

本作が製作された1960年代半ばは、イタリアンホラーの黄金時代でした。マリオ・バーヴァは1960年の「恐怖の足跡」で国際的な成功を収め、イタリアを「ゴシックホラー映画の新たな中心地」として確立しました。

ハマー・フィルムからの脱却:イギリスのハマー・プロダクションが1950年代後半からゴシックホラーの復興を牽引していましたが、バーヴァはその伝統を継承しつつも、より視覚的に大胆で実験的なアプローチを取りました。ハマーの格調高いゴシック様式に対し、バーヴァは原色を多用した表現主義的な映像美を追求しました。

低予算映画製作の現実:1960年代のイタリア映画業界は、ハリウッドに対抗するために低予算で素早く作品を製作する「ジャンル映画」の手法を確立していました。本作の超低予算制作は、当時のイタリア映画業界の現実を物語っています。しかし、バーヴァはその制約を逆手に取り、創意工夫で芸術性の高い作品を生み出しました。

集団的罪悪感というテーマ:第二次世界大戦の記憶がまだ生々しい1960年代、「見て見ぬふりをした罪」「傍観者の責任」というテーマは、ヨーロッパ社会に深く響くものでした。村人全員がメリッサを見殺しにしたという設定は、戦争中の集団的無関心への暗喩とも読み取れます。

ゴシック建築と舞台美術

ローマ近郊の中世の村カルカータとファレリアでロケーション撮影が行われ、グロッタフェッラータのヴィラ・グラツィオーリがグラップス邸として使用されました。崩れかけた優雅な建物、霧に包まれた石畳の通り、螺旋階段、蜘蛛の巣だらけの部屋、不気味な人形──全ての要素が「恐怖の物理的領域」を作り上げています。

特に螺旋階段のシーンは映画史に残る名場面です。俯瞰から撮影された階段は、半分が緑と青のジェルライトに照らされ、半分が深い影に包まれています。この映像は後にダリオ・アルジェントの「サスペリア」にも影響を与えました。

伝説のドッペルゲンガー・シーン

エスワイ医師が同じ部屋を何度も通り抜け、やがて自分自身を追いかけるシーンは、本作で最も超現実的で心理的に不安を煽る場面です。特殊効果を使わず、緻密なフレーミングと編集だけで実現したこの映像は、デヴィッド・リンチの「ツイン・ピークス」(ブラックロッジでクーパーが自分自身を追うシーン)に直接的な影響を与えました。

音楽とサウンドデザイン

予算不足のため、作曲家カルロ・ルスティケリの名義ですが、実際には複数の作曲家のライブラリー音楽を使用しています。バーヴァの他作品からの流用も含まれていますが、不思議と統一感があり、催眠的で不気味な雰囲気を醸成しています。少女の笑い声とボールの跳ねる音は、フリッツ・ラングの「M」における口笛のように、恐怖を予告するライトモチーフとして効果的に使われています。

気になった点・課題

物語の論理性よりも雰囲気を優先した作りになっているため、筋書きの整合性を求める観客には不満が残るかもしれません。バーヴァ自身も認めているように、本作は「雰囲気がすべて」であり、プロットの細部は曖昧です。

また、当時の限られた技術と極端な低予算のため、特殊効果は現代の基準では素朴に見えるかもしれません。ただし、これらの実践的な効果は、CGIにはない味わいと独特の不気味さを持っています。

英語吹替版は、イタリア映画の慣習として撮影後に録音されたため、リップシンクが完璧でない場面があります。可能であれば、イタリア語音声で字幕視聴することをお勧めします。

ネタバレあり|物語の展開と深掘り考察

※以下、結末を含む重大なネタバレがあります。未視聴の方はご注意ください。

呪いの真相

幽霊の少女メリッサ・グラップスは、1887年に7歳で死亡しました。村の祭りで酔った村人たちが起こした混乱の中で馬に踏まれ、教会の鐘を鳴らしながら助けを求めましたが、誰も助けようとせず見殺しにされました。死の間際、彼女は村を呪ったのです。

母親のグラップス男爵夫人は、娘の死に対する深い悲しみと憎しみから、メリッサの霊を呼び出して村人たちに復讐しています。幽霊は犠牲者に現れ、意思に反して自殺を強いるのです。

村の魔女ルースは、被害者の心臓に銀貨を埋め込むことで超自然的な力から守ろうとしますが、男爵夫人の力はあまりにも強大でした。

モニカの正体

物語の衝撃的な転換は、モニカがグラップス男爵夫人の娘であり、メリッサの妹だったという事実です。メリッサの死後、男爵夫人は赤ん坊のモニカを使用人のシュフタン夫妻に託し、ドイツで育てさせました。呪いと村の憎しみから守るためです。

モニカが体験する既視感(デジャヴ)は、幼少期の記憶の断片でした。彼女は自分の正体を知らずに、運命によって故郷に引き戻されたのです。

クライマックスと結末

最終対決で、魔女ルースは男爵夫人を殺すために屋敷に侵入します。男爵夫人はルースを火かき棒で刺しますが、瀕死のルースは最後の力を振り絞って男爵夫人を絞殺します。二人とも死亡します。

男爵夫人の死により、メリッサの復讐の源が断たれ、幽霊は消え始めます。エスワイ医師は間一髪でモニカをバルコニーからの飛び降り自殺から救い出します。

朝日が昇る中、医師とモニカは呪われた屋敷を後にします。呪いは解かれ、村は解放されたのです。

テーマとメッセージの読み解き

集団的罪と責任:村全体がメリッサの死に対して責任を負っています。誰も助けなかった──それは積極的な加害ではなく、無関心と傍観による罪です。この集団的罪悪感が超自然的な復讐として具現化します。

過去の清算:過去は文字通り現在に取り憑きます。村人たちは前に進むことができず、歴史的な悲劇に麻痺しています。過去と対峙し、真実を認めるまで、呪いは解けません。

科学対迷信:エスワイ医師は合理主義と科学的方法を代表しますが、超自然的な現実に直面せざるを得ません。興味深いことに、彼の医学よりもルースの魔術の方が効果的である場面があり、本作は「どちらが正しい」と断じるのではなく、両方の世界観の共存を示唆しています。

復讐の空虚さ:男爵夫人の復讐は娘を取り戻すことはできず、さらなる死と苦しみを生み出すだけでした。ルースもまた、恋人カールの死への復讐で命を落とします。復讐の連鎖は、許しと真実の直視によってのみ断ち切られます。

この映画をおすすめしたい人

- 雰囲気重視のホラーが好きな方:ジャンプスケアやゴア表現よりも、じわじわと広がる不安と美しくも不気味な映像美を求める方に最適です。

- 映画の視覚芸術に興味がある方:バーヴァの色彩設計と照明技術は、映画を「いかに撮るか」を学ぶ上で貴重な教材です。映画学校の課題としても推奨されています。

- マーティン・スコセッシ、デヴィッド・リンチ、ダリオ・アルジェントのファン:これらの巨匠が影響を受けた源流を知ることで、彼らの作品をより深く理解できます。

- イタリアンホラー、ゴシックホラーの愛好家:1960年代イタリアンホラーの黄金時代を締めくくる傑作として必見です。

- 低予算映画製作に興味がある方:限られた資源で最大限の芸術的成果を上げた好例として、インディペンデント映画製作者にとって刺激的な作品です。

- Jホラーのルーツを知りたい方:白い服の少女の幽霊というモチーフがどこから来たのかを知ることができます。

まとめ・総評

「呪いの館」は、映画における「ヴィジョン」の力を証明する作品です。わずか5万ドル以下の予算、撮影中の資金難、無給で働くスタッフ──こうした逆境の中で、マリオ・バーヴァは映画史に残る視覚的傑作を生み出しました。

カラフルでありながら悪夢的、美しくも恐ろしい本作の映像は、60年近く経った今でも色褪せません。むしろ、デジタル技術全盛の現代だからこそ、実践的な照明とカメラワークの魔法が新鮮に感じられます。

物語は確かにシンプルで、論理的な整合性よりも雰囲気を優先しています。しかし、それこそがバーヴァの意図でした。本作は「説明する」映画ではなく「体験する」映画なのです。夢のような(あるいは悪夢のような)映像詩として鑑賞すれば、その真価がわかります。

マーティン・スコセッシが最高傑作と称し、フェリーニ、リンチ、アルジェント、デル・トロといった巨匠たちが影響を認める理由は、観れば明らかです。本作は単なるホラー映画ではなく、映画というメディアの可能性を押し広げた芸術作品なのです。

イタリアンホラーの黄金時代を締めくくる「グランドフィナーレ」として、そして映画史における重要なマイルストーンとして、一度は体験すべき作品と断言できます。

関連記事・関連作品の内部リンク

マリオ・バーヴァの他作品

「恐怖の足跡」(Black Sunday, 1960) ⭐必見

バーヴァの監督デビュー作にして、白黒映像美の極致。バーバラ・スティールの魔女役は伝説的です。

「血ぬられた墓標」(Black Sabbath, 1963)

ボリス・カーロフ主演のホラーオムニバス。クエンティン・タランティーノが「パルプ・フィクション」の構成に影響を受けたことで有名。

「リサと悪魔」(Lisa and the Devil, 1973)

バーヴァ後期のシュールな傑作。夢の論理で展開する幻想的なゴシックホラー。

影響を受けた後世の名作

「赤い影」(Don’t Look Now, 1973)- ニコラス・ローグ監督

ヴェネチアを舞台に、死んだ娘の幻影を追う父親の物語。「呪いの館」の影響が明確です。

「サスペリア」(Suspiria, 1977)- ダリオ・アルジェント監督

バーヴァの色彩設計を継承し、さらに極端に推し進めた、色彩ホラーの金字塔。

「デビルズ・バックボーン」(The Devil’s Backbone, 2001)- ギレルモ・デル・トロ監督

スペイン内戦を背景に、少年の幽霊が登場するゴシックホラー。デル・トロはバーヴァへの敬意を明言しています。

「ツイン・ピークス」(Twin Peaks, 1990-91, 2017)- デヴィッド・リンチ

ブラックロッジの映像やグレース・ザブリスキーのキャラクターに「呪いの館」の影響が見られます。

English Summary

Operazione Paura (Kill, Baby…Kill!) – Full Review, Synopsis & Analysis

TL;DR

Operazione Paura (1966), internationally known as Kill, Baby…Kill!, is a gothic horror masterpiece by Italian director Mario Bava. The film combines supernatural mystery, dreamlike imagery, and psychological terror, transforming its limited budget into one of the most visually haunting works in European horror cinema.

Background and Context

Directed by Mario Bava and released in 1966, Operazione Paura stands as one of his defining works in the Italian gothic tradition. Despite being produced under severe time and budget constraints, the film became a model of atmospheric horror. Bava’s innovative use of color, light, and spatial illusion established visual tropes that would later influence filmmakers like Argento and del Toro.

Plot Summary (No Spoilers)

Dr. Eswai, a physician, travels to a remote village to investigate a mysterious death. The townspeople live in fear of a cursed child ghost named Melissa, whose spirit is said to bring death to anyone who sees her. As Eswai delves deeper into the village’s secrets, he uncovers a tragic past involving guilt, repression, and revenge. The line between reason and superstition gradually blurs, culminating in a surreal confrontation that transcends logic and reality.

Key Themes and Concepts

- The Past as Haunting — The film explores how guilt and collective silence resurrect the dead in spiritual form.

- The Innocent as Monstrous — Melissa’s ghost, a childlike figure with a white dress and ball, embodies both purity and dread.

- Dream Logic & Circular Time — Bava constructs disorienting spaces—spirals, corridors, mirrors—where time and identity collapse.

- Atmosphere Over Plot — Rather than relying on gore or exposition, the film uses rhythm, architecture, and color to evoke terror.

Spoiler Section & Analysis

In the final act, it is revealed that Melissa’s spirit and her mother’s grief are inextricably bound; the curse is less demonic than psychological, born from mourning and denial. The repetition of imagery—a bouncing ball, mirrored faces, spiraling staircases—suggests the villagers’ entrapment in their own unresolved guilt. Dr. Eswai’s descent into the villa’s labyrinth becomes both literal and mental: he chases his own reflection, trapped within Bava’s hallucinatory mise-en-scène.

The ending resists closure. Evil is not vanquished but absorbed into memory, echoing Bava’s belief that fear arises from what is unseen rather than explained. The ghost remains, not as a monster, but as a residue of conscience and loss.

Conclusion

Operazione Paura exemplifies Mario Bava’s genius for turning minimal means into maximal imagination. It is both a ghost story and an allegory of repression—where horror stems not from the supernatural but from the human psyche. Decades later, its influence endures through its hypnotic visuals, rhythmic pacing, and the haunting face of innocence turned spectral.

コメント