芥川龍之介、晩年の異色作「温泉だより」の世界

本稿は、1925年(大正14年)に発表され、文豪・芥川龍之介の自死から僅か2年前に書かれた短編「温泉だより」を徹底的に分析するものである 。一見すると地方のゴシップを淡々と綴った小品に見えるこの作品には、芥川晩年の芸術観、人間観、そして彼を蝕んでいた「ぼんやりした不安」が色濃く投影されている 。

本作は、有名な「羅生門」や「鼻」といった初期の傑作とは趣を異にする 。物語の構成、語り手の設定、そして救いのない結末は、芥川が「小説の筋」をめぐる谷崎潤一郎との論争の中で模索していた「『話』らしい話のない小説」の一つの実践例として極めて重要である 。

この記事では、詳細なあらすじを提示すると共に、物語の構造、主要テーマ、執筆背景を多角的に掘り下げる。それにより、「温泉だより」が単なる悲話ではなく、人間の存在そのものの虚無と滑稽さを冷徹な筆致で描き出した、芥川文学の到達点の一つであることを論証する。

2. 作品概要:1925年、雑誌「女性」に掲載された「事実談」

本作は1925年(大正14年)6月、博文館発行の雑誌「女性」に掲載された 。この事実は、作品を理解する上で重要な文脈を提供する。

大正時代の婦人雑誌は女学生から主婦、さらには「職業婦人」と呼ばれる働く女性まで、多様な読者層を抱えていた 。内容は家庭での実用情報だけでなく、教養や社会問題、文学作品も掲載され、読者の知的関心に応えるものであった。

芥川が、恋愛や家庭の幸福を主題とすることが多い婦人雑誌に、男の身勝手な自己陶酔的破滅、金の呪縛、そして救いのない遺伝の悲劇といったテーマの物語を投じたことは、極めて意図的かつ批評的な行為であったと考えられる。当時の婦人雑誌が提示しがちな「良妻賢母」やロマンチックな恋愛の理想像を木っ端微塵に破壊するこの物語は、読者層への迎合ではなく、むしろ読者の期待を裏切ることで、より深い人間性の真実を提示しようとする芥川の挑戦であったと言えるだろう。

物語の舞台は、芥川自身が長期滞在した伊豆・修善寺温泉がモデルとされている 。作中には修善寺温泉の象徴である「独鈷の湯(とっこのゆ)」が半之丞の自殺場所として登場し、現実の地理が物語に不気味なリアリティを与えている 。物語は、温泉地に滞在する画家とおぼしき「わたし」が聞き知った「小説じみた事実談」を手紙の形で報告するという体裁(書簡体形式)をとっている 。この「事実談」という断り書き自体が、物語の信憑性を逆説的に揺るがす巧妙な仕掛けとなっているのである。

3. 詳細なあらすじ(ネタバレあり):巨漢の大工・萩野半之丞の悲劇的顛末

物語は、温泉宿に一月ほど滞在している画家「わたし」の独白から始まる。彼は風景画を一枚も仕上げず、湯に入ったり講談本を読んだりして無為に日々を過ごしている 。この倦怠感に満ちた語り手の視点が、物語全体のトーンを決定づける。

「わたし」は、明治三十年代にこの町にいたという大工・萩野半之丞の顛末を語り始める。半之丞は名前に似合わず、身長六尺五寸(約197cm)、体重三十七貫(約139kg)という、力士・太刀山にも劣らない大男であった 。人柄は良いが、どこか頭のネジが緩んでいる(「総身に智慧が廻り兼ね」)と評される人物である 。

その半之丞は温泉街の遊女お松にのめり込む。二人の関係は倒錯的であり、小柄なお松が癇癪を起して大男の半之丞をビール瓶で殴りつけても、半之丞はかえって機嫌を取るという、マゾヒスティックな側面が描かれている 。

お松に貢ぐ金に窮した半之丞は、自分の死後、体を解剖用に提供する見返りに二百円(当時の大金)を受け取る契約をある病院と結ぶ 。しかし、手に入れた大金は宿の主人への借金返済などで瞬く間に使い果たし、せっかくの背広や腕時計まで売る羽目になる 。

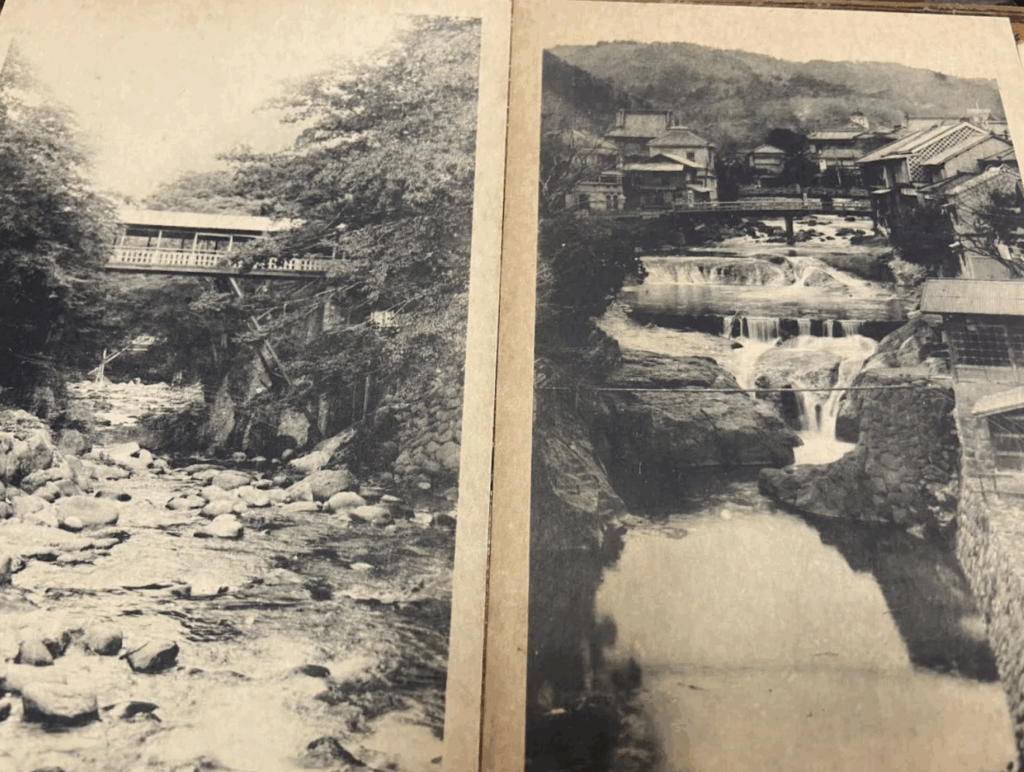

修善寺温泉「独鈷の湯」

出典:JR東海

金を使い果たした半之丞は、共同浴場「独鈷の湯」で自殺を遂げる。その方法は、首吊りや刃物によるものではなく、一晩中湯船に浸かり続けて心臓麻痺で死ぬという、異様なものであった 。これは、解剖用の体に傷をつけて契約を無効にしないためだった、と町の人間は噂する 。

登場人物とその役割

この物語は国木田独歩の「国粋的省略法」に倣い、登場人物や店を「な」の字さんや「ふ」の字軒といった仮名一文字で呼ぶ独特の表現を用いるため、読者を混乱させることがある 。以下の表は、物語の冷笑的な人間関係を理解するための一助となるだろう。

| 登場人物 | 描写 | 物語における役割 |

| 萩野半之丞 | 純朴で頭の足りない巨漢の大工。 | 歪んだ自己犠牲の末に破滅する悲劇の主人公。 |

| お松 | 温泉街の遊女。半之丞の子を身ごもる。 | 半之丞の執着の対象であり、悲劇の連鎖の引き金。 |

| 「わたし」 | 温泉地に滞在する画家。物語の語り手。 | 出来事を又聞きで語る、冷めた傍観者。物語に距離感と曖昧さをもたらす。 |

| 宿の主人 | 「あ」の字の旦那。語り手の情報源。 | 物語の結末に冷笑的な解説を加える、世俗的な知恵の体現者。 |

| 「な」の字さん | 薬種問屋の若主人。語り手と共に話を聞く。 | 好奇心旺盛な聞き手役。彼の質問が物語の詳細を引き出す。 |

| 半之丞の息子 | 郵便局で働く青年。 | 逃れられない遺伝というテーマを体現し、物語に絶望的な結末をもたらす。 |

半之丞の遺書に従い、残りの金はお松に渡される。しかし、彼女は半之丞との間にできた子供がチフスにかかり(宿の主人は真相を看病疲れだと示唆する)、その看病の末に自身も命を落としてしまう 。半之丞の自己犠牲は、誰一人救うことなく終わる。

数年後、「わたし」は宿の主人と「な」の字さんと共に町を散歩中、郵便局で真面目に働く半之丞の息子を見かける 。一瞬、救いを感じた「わたし」たちに対し、宿の主人は薄笑いを浮かべて告げる。「あいつももう仕かたがないのですよ。『青ペン』(遊郭の店名)通いばかりしているのですから。」。父親と同じ遊郭通いをする息子。悲劇の循環が冷徹に暗示され、物語は幕を閉じる。

4. 物語の構造と語り手:画家「わたし」が伝える温泉地のゴシップ

この物語の真実は、読者に直接提示されない。それは「半之丞の事件」→「町の人々の噂」→「宿の主人や『な』の字さんの解釈」→「画家『わたし』の再構成」という幾重ものフィルターを通して語られる。

語り手「わたし」は、自らを「素人」と称し、出来事を客観的に報告する姿勢をとりながらも、その語り口は終始気だるく、冷めている 。彼は悲劇に感情移入せず、あくまで「小説じみた事実談」として消費する 。この構造は、文学における「信頼できない語り手」の技法であり、読者に語られている内容の真偽を問いかける。

この作品では、語りの構造そのものが「人間の生の儚さと無意味さ」というテーマを補強している。半之丞という一人の人間の壮絶な生と死は、直接描かれることなく、人々の噂話という断片的な形で伝えられる 。語り手「わたし」がその噂話をさらに又聞きし、手紙として記すプロセスにおいて、生のリアリティは希薄化し、単なる「話の種」へと変質していく。

これは、作中で町の人間が半之丞の死を「そんなことがありましたね」と過去の出来事として忘れていく様子と完全に一致する 。芥川はこの手法を用いることで、一個人の人生がいかに簡単に他者によって物語化・消費され、やがて忘れ去られていくかという虚無的な現実を、読者に追体験させているのである。

5. 主要テーマの深掘り:自己犠牲、金、遺伝、そして虚無

「温泉だより」は、複数の重いテーマを内包している。

第一に、「歪んだ自己犠牲」である。半之丞の自殺は、愛する者のための崇高な犠牲ではない。それは「二百円」という金銭に換算された、取引としての死である 。彼の死に方は、商品を傷つけないための配慮に他ならず、ロマンチシズムの皮を被ったグロテスクな即物性を示している 。

第二に、「金の呪縛」である。物語は金によって駆動する。半之丞は金のために体を売り、その金は借金返済と遊興に消え、残された金はお松を救えず、悲劇を加速させるだけである 。これは、人間を翻弄する抗いがたい力としての「金」の存在を冷徹に描き出している。

第三に、「逃れられない遺伝」である。物語の最も残酷な点は、半之丞の息子が父親と同じく「青ペン」(遊郭の店名)通いをしているという結末にある 。これは、個人の意志や努力では抗えない「血」や「素質」という決定論的な世界観を提示しており、エミール・ゾラに代表される自然主義文学の思想と通底する。

そして最後に、これら全てを貫く「根源的な虚無(ニヒリズム)」である。登場人物の行動はすべて裏目に出て、何一つ肯定的な結果を生まない。善意(と本人が信じるもの)は無に帰し、人生はただただ無意味に循環する。

ここで注目すべきは、「温泉」という舞台の反語的な機能である。温泉は本来、癒やし、浄化、再生の場である 。芥川自身も修善寺の旅館を気に入り、家族にその風情を伝える手紙を書いている 。しかしこの物語で、温泉地は人間の業(ごう)や欲望が澱のように溜まり、死と腐敗が連鎖する閉鎖空間として描かれる。タイトル「温泉だより」は、癒やしの便りではなく、人間存在の救いのなさに関する絶望的な報告書という、強烈なアイロニーとなっているのである。

6. 執筆背景と芥川の心境:1925年という時代の文豪

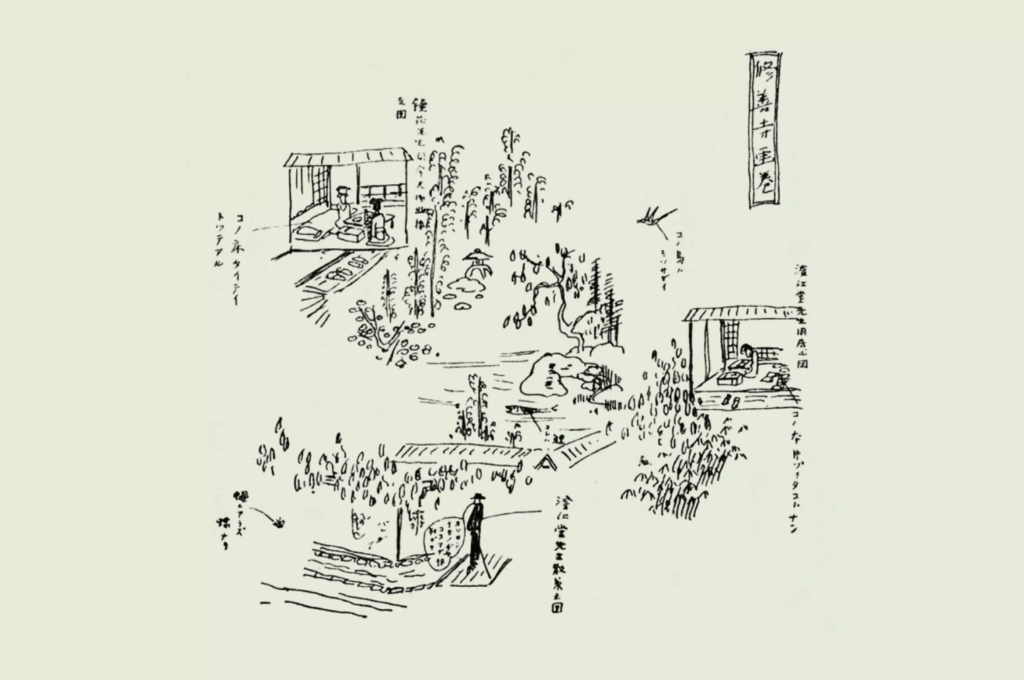

「修善寺絵巻」芥川龍之介著

出典:toubunkoujitsu.shuzenjionsen.com

「温泉だより」の虚無的な世界観は、執筆当時の芥川自身の状況と深く結びついている。

1925年頃の芥川は、長年の神経衰弱、胃潰瘍、不眠症に苦しみ、心身ともに極度に追い詰められていた 。さらに義兄の自殺による経済的負担も重くのしかかっていた 。作中の「自殺」というテーマは、作家自身の死の予感と分かちがたく結びついていると言わざるを得ない 。

芸術的にも、芥川は転換期にあった。この時期、彼は谷崎潤一郎との「小説の筋」論争を経て、「『話』らしい話のない小説」という、プロットの劇的展開よりも登場人物の心理や世界の断片を詩的に描く手法を志向していた 。「温泉だより」の断片的で、又聞きに基づいた構造は、この芸術観の具体的な実践と見ることができる。

また、本作は当時の文壇の潮流に対する芥川の批評的スタンスを反映している。大正末期、文壇では階級闘争を主題とするプロレタリア文学が台頭していた。芥川は、文学が政治的信条の宣伝道具になることを批判し、芸術至上主義的な立場を崩さなかった 。

「温泉だより」の主人公は労働者階級の大工であるが、彼の悲劇は社会構造や経済的搾取によって引き起こされるのではない。それは、彼の個人的な愚かさ(「総身に智慧が廻り兼ね」)、性欲 、そして遺伝という、より普遍的で非政治的な要因に起因する。これは、人間の悲劇の根源は社会システムではなく、変えることのできない「人間性」そのものにあるという、芥川のプロレタリア文学への芸術的回答であったと言えるだろう。

7. 結論:文豪が遺した絶望の報告書 ―「温泉だより」の今日的価値

湯河原温泉「中西旅館」にて

大正10年10月・南部修太郎撮影

出典:pahwa.com

芥川龍之介の「温泉だより」は、単なる温泉地の悲話ではない。それは、巧妙に設計された語りの構造を通じて、人間の自己犠牲の滑稽さ、金の力の虚しさ、そして遺伝という抗いがたい宿命を冷徹に描き出した、ニヒリズムの極致とも言える作品である。

物語が提示する、善意や努力が報われず、人生が意味もなく反復されるという世界観は、確固たる価値観が揺らぐ現代社会において、一層のリアリティをもって読者に迫る。登場人物たちが抱える孤独と絶望、そして他者の不幸をゴシップとして消費する人々の冷淡さは、現代社会が抱える病理をも映し出している。

本作は、芥川龍之介が自らの死を前にして到達した、人間存在に対する冷徹で、しかし曇りのない洞察の結晶である。その救いのない物語の中にこそ、文豪・芥川の芸術家としての誠実さと、人間を見つめ続けた末の絶望的な愛が刻まれている。これこそが、「温泉だより」が芥川晩年の代表作として、今なお読まれ、分析されるべき理由なのである。

コメント