1922年に公開されたモノクロ・サイレント映画『吸血鬼ノスフェラトゥ』。

今から100年以上も前に作られたこの作品が、なぜ今もなお「ホラー映画の金字塔」として語り継がれているのでしょうか。

単に「古い映画」と侮ってはいけません。この作品には、現代の私たちが観てもなお背筋が凍るような、純粋な「恐怖」の表現が詰まっています。CGや派手な音響に頼らない、光と影だけで人間の本能的な不安をかき立てる映像技術は、まさに芸術の域に達しています。

引用元:ナタリー

この映画が持つ力は、その不気味な映像美だけではありません。

第一次世界大戦直後のドイツ・ワイマール共和国という、不安定な社会情勢の中で生み出された本作は、当時の人々が抱えていた「見えざる敵への恐怖」や「疫病への不安」を色濃く反映しています。

この記事では、『吸血鬼ノスフェラトゥ』をまだ観たことがない方に向けて、その圧倒的な魅力と見どころをネタバレなしでご紹介します。

そして、すでに鑑賞済みの方には、物語の結末までの詳細な展開と、作品に隠された深いテーマ性、歴史的背景について、一歩踏み込んだ考察をお届けします。

この記事を読めば、オルロック伯爵の影がなぜこれほどまでに恐ろしいのか、その理由がきっと見つかるはずです。

作品情報と予告編

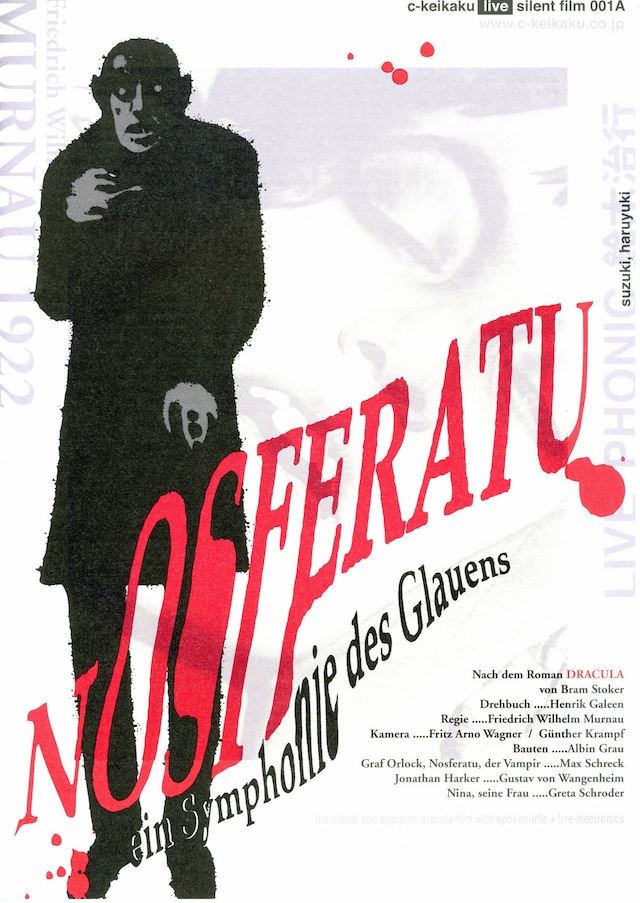

| 項目 | 詳細 |

| 邦題 | 吸血鬼ノスフェラトゥ (原題: Nosferatu, eine Symphonie des Grauens) |

| 公開年 | 1922年 |

| 製作国 | ドイツ(ワイマール共和国) |

| 監督 | F・W・ムルナウ |

| 脚本 | ヘンリック・ガレーン |

| 原作 | ブラム・ストーカー『吸血鬼ドラキュラ』(※非公式) |

| キャスト | マックス・シュレック(オルロック伯爵) グスタフ・フォン・ヴァンゲンハイム(トーマス・フッター) グレタ・シュレーダー(エレン・フッター) |

| 上映時間 | 約94分(版によって異なる) |

あらすじ(※ネタバレなし)

物語は19世紀のドイツの港町ヴィスボルグから始まります。

不動産業者で働く実直な青年トーマス・フッターは、妻エレンと幸せな日々を送っていました。

引用元:Brenton Film

ある日、フッターは上司のクノックから、トランシルヴァニアのカルパチア山脈に住むオルロック伯爵という人物に、ヴィスボルグの家を売るという大きな仕事を任されます。

「旅に出てはいけない」というエレンの不安な予感を振り切り、フッターは意気揚々とカルパチア山脈へと旅立ちます。

しかし、目的地のふもとの村に到着すると、村人たちは「オルロック伯爵」の名を聞いた途端、恐怖に顔をこわばらせ、彼に十字架を手渡します。

不吉な影が漂う中、フッターは伯爵の城へ。夜、不気味な姿のオルロック伯爵がフッターの前に現れます。

引用元:Writeups.org

契約は順調に進むかと思われましたが、その夜、フッターは首筋に奇妙な傷跡があることに気づきます。そして、彼が持っていた妻エレンの肖像画を見た伯爵の目は、異様な光を放ちました。

「美しい首だ……」

伯爵の恐るべき正体と、ヴィスボルグに迫る「死の影」。

フッターは無事に妻のもとへ帰ることができるのでしょうか。

見どころ・注目ポイント

『吸血鬼ノスフェラトゥ』が単なる古いホラー映画で終わらない理由、その核心的な見どころを3つのポイントで解説します。

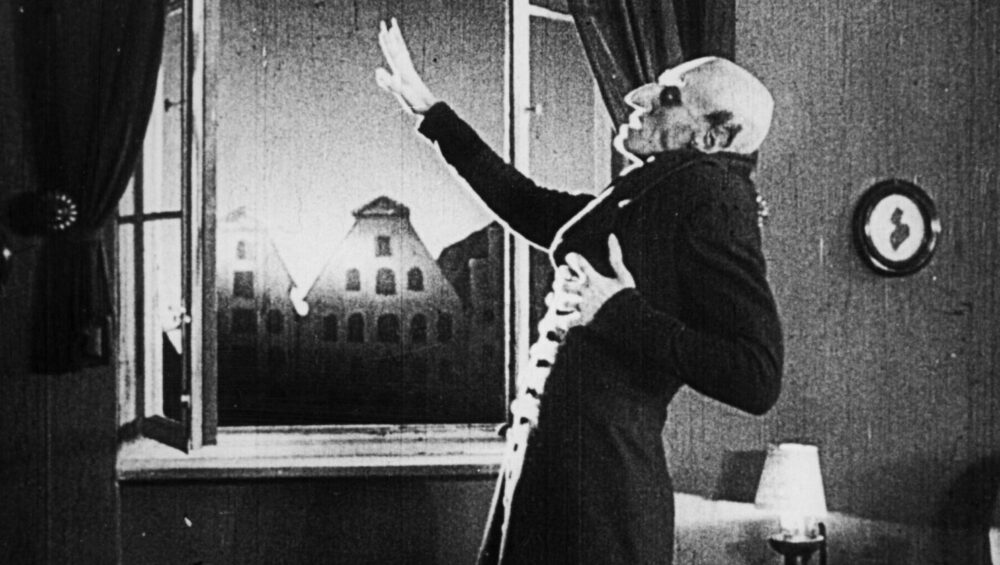

ホラー映画の原点「ドイツ表現主義」の映像美

本作を語る上で欠かせないのが、「ドイツ表現主義」という芸術スタイルです。

これは、現実をありのままに描くのではなく、作り手の内面や感情(不安、恐怖、歪み)を、セットや照明、演技を通して表現する手法です。

例えば、オルロック伯爵が登場するシーンは、常に強烈なコントラストの照明で照らされます。彼の顔は白く浮かび上がり、周囲は深い闇に沈みます。

最も有名なのは、伯爵の影だけが階段を上っていくシーン。実体は見えないのに、その「影」だけで、逃げ場のない恐怖と伯爵の超自然的な存在感を観客に植え付けます。

引用元:note

また、本作は当時のドイツ映画としては珍しく、スタジオセットだけでなく、実際の風景(ロケーション撮影)を多用しました。

現実の美しい風景の中に、オルロック伯爵という「異物」が紛れ込むことで、その不気味さが一層際立つのです。

恐怖の象徴「オルロック伯爵」の造形

引用元:Lumière Cinema

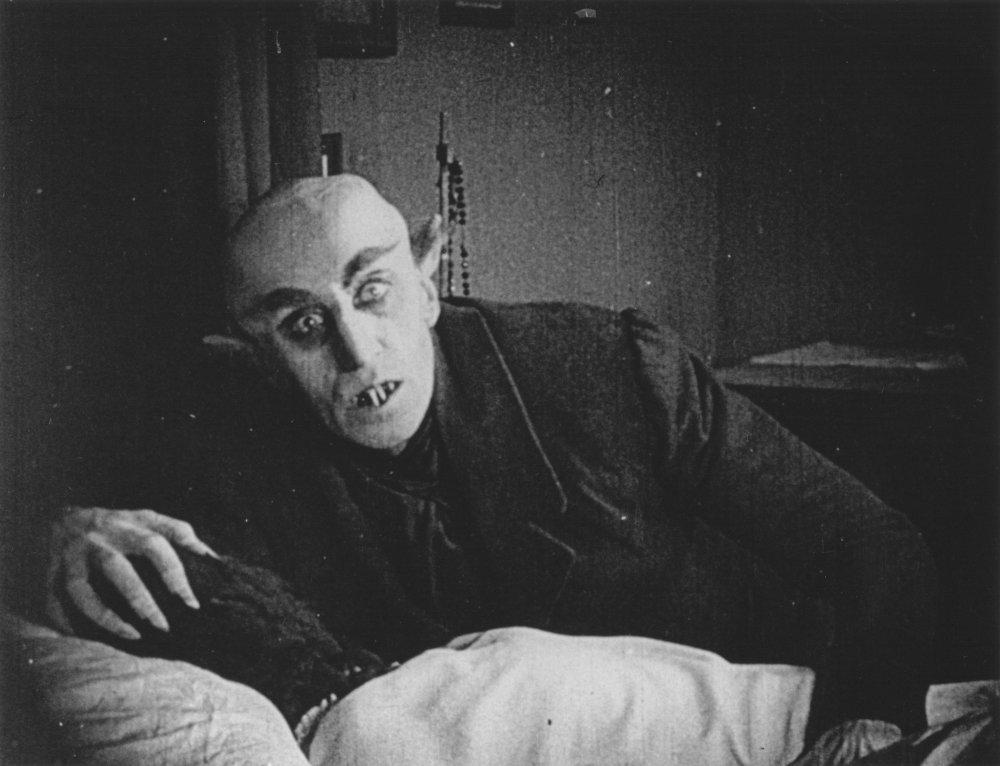

『吸血鬼ノスフェラトゥ』は、ブラム・ストーカーの『ドラキュラ』を原作としていますが、著作権の許可を得ていませんでした。(後に遺族から訴えられ、フィルムの破棄命令が出ています)

しかし、そのおかげで、本作の吸血鬼は原作の「貴族的で紳士的なドラキュラ伯爵」とは全く異なる、独自の恐ろしい怪物として生み出されました。

マックス・シュレック演じるオルロック伯爵は、猫背で、ネズミのような前歯と鉤爪のような長い指を持っています。彼は優雅さのかけらもない、まさに「疫病を運ぶ者」としての不気味な存在です。

彼が動くたびに、コウモリやネズミ、蜘蛛といった不吉な動物たちが現れます。彼は人間の姿をしていますが、その本質は「病原体」や「害獣」に近いのです。

この人間離れした造形こそが、理屈抜きの生理的な恐怖を呼び起こす最大の要因となっています

社会不安が生んだ「疫病」のメタファー

出典:CINEMA MODE

この映画が作られた1920年代初頭のドイツは、第一次世界大戦の敗戦による混乱と、直前に世界中で大流行した「スペイン風邪」(パンデミック)の記憶が生々しい時代でした。

人々は「見えざる死」に怯えていました。

オルロック伯爵は、まさにその「疫病(ペスト)」の擬人化として描かれています。

引用元:CINEMA MODE

彼がトランシルヴァニアからヴィスボルグへ向かう船は、ネズミが詰まった棺桶を運びます。船員たちは次々と謎の病で死に、伯爵がヴィスボルグに上陸すると、街ではペストが大流行します。

「吸血鬼」という超自然的な恐怖と、「疫病」という現実的な恐怖。この二つが巧みに結びつけられている点に、本作の奥深さがあります。

気になった点

100年前の作品ゆえに、現代の感覚では受け入れにくい部分があるのも事実です。

まず、サイレント映画特有の演技スタイルです。

セリフがない分、俳優たちは感情を非常に大げさな身振り手振りで表現します。これが現代のリアリティを追求する映画に慣れた目から見ると、少しコミカルに映ってしまうかもしれません。

また、物語の展開は非常にゆっくりとしています。

近年のホラー映画のような、観客を驚かせる「ジャンプスケア」やスピーディーな展開はありません。じわじわと忍び寄る恐怖を描くため、人によっては退屈に感じてしまう可能性もあります。

しかし、これらは欠点というよりも「時代性」です。当時の観客が持っていた「間」や「恐怖の感じ方」に思いを馳せながら鑑賞するのが、本作を楽しむコツと言えるでしょう。

⚠️ ここから先は、物語の結末を含む重大なネタバレが含まれます。

未鑑賞の方はご注意ください。

ネタバレあり|物語の展開と深掘り考察

フッターが城に幽閉されている間、オルロック伯爵は棺桶と共に船に乗り込み、ヴィスボルグを目指します。

船内では船員が次々と謎の死を遂げ、ヴィスボルグに到着した時、船に残っていたのは伯爵と、彼が連れてきた大量のネズミだけでした。

出典:Esquire

時を同じくして、幽閉先から脱出したフッターも命からがらヴィスボルグへ戻ります。

伯爵の上陸と共に、ヴィスボルグでは「ペスト(黒死病)」が蔓延。当局は外出禁止令を出しますが、街は死の影に覆われます。

出典:CINEMA MODE

一方、フッターの妻エレンは、夫が持ち帰った『吸血鬼の本』を読み、この災厄のすべてがオルロック伯爵の仕業であること、そして「純粋な心を持つ乙女が、自らの血を吸血鬼に差し出し、夜明けの鶏の鳴き声を聞かせれば、吸血鬼は滅びる」という唯一の対抗策を知ります。

フッターが病に倒れる中、エレンは覚悟を決めます。

その夜、エレンは窓を開け放ち、オルロック伯爵を自室に招き入れます。

伯爵はエレンの美しさに心を奪われ、彼女の首筋に長い時間をかけて夢中で食らいつきます。

この「時間」こそが、エレンの狙いでした。

彼女の血に酔いしれる伯爵は、背後で迫る「夜明け」に気づきません。

やがて、一番鶏が鳴き、窓から朝日が差し込みます。

引用元:ameblo.jp

太陽の光を浴びたオルロック伯爵は、断末魔の叫びを上げる間もなく、一瞬にして煙となり消え去りました。

伯爵の呪いは解け、街は救われました。しかし、すべてを犠牲にしたエレンもまた、夫フッターの腕の中で静かに息絶えるのでした。

テーマとメッセージの読み解き

『吸血鬼ノスフェラトゥ』の核となるテーマは、「秩序ある日常 vs 侵入する混沌(=死)」であり、そして「理性の敗北と自己犠牲による救済」です。

主人公のフッターは、近代的な「理性」や「ビジネス」の象徴です。彼は当初、村人たちの迷信的な警告を笑い飛ばします。しかし、人知を超えた「混沌」の象徴であるオルロック伯爵の前では、彼の理性は全くの無力でした。

街を救ったのは、合理的なフッターや医師たちではなく、非合理的ともいえる「自己犠牲」を選んだエレンでした。

彼女は、伯爵(=死、疫病)を自らの身体に受け入れ、それを抱きしめることによって、夜明け(=再生、希望)を呼び込みます。

これは、戦争やパンデミックという抗いようのない「死」に直面した当時のドイツ社会において、「我々が生き残るためには、理性を超えた何らかの犠牲(あるいは受容)が必要なのではないか」という、痛切な問いかけだったのかもしれません。

この映画をおすすめしたい人

- ホラー映画のルーツを知りたい方

- 芸術的な映像美や構図に興味がある方

- ゴシック・ホラーの雰囲気が好きな方

- 映画史やドイツ表現主義について学びたい方

- 近年の派手なホラーに少し飽きてしまった方

逆に、テンポの良い展開や、派手なアクション、分かりやすい驚きを求める方には、少し忍耐が必要かもしれません。

まとめ・総評

引用元:新宿武蔵野館

『吸血鬼ノスフェラトゥ』は、単なる100年前の古い映画ではありません。

それは、現代のあらゆるホラー表現の「設計図」であり、一つの時代が抱えた「不安の肖像画」でもあります。

マックス・シュレックの怪演と、F・W・ムルナウ監督の光と影の魔術は、今観ても色褪せることなく、私たちの心の奥底にある原始的な恐怖を呼び覚まします。

なぜ私たちは「影」を恐れるのか。なぜ「疫病」はこれほどまでに不気味なのか。

その答えが、この94分間に凝縮されています。

すべての映画ファン、特にホラーファンには、一度は触れていただきたい不朽の傑作です。

ちなみにオルロック伯爵は棺桶と共に船に乗り込み船員たちを手にかけ、船(エンプーザ号)を完全に支配する 出来事を描いた作品も2023年に公開されています👇

コメント