2023年に公開された映画『ドラキュラ/デメテル号 最後の航海』は、数多く制作されてきたドラキュラ映画の中でも、ひときわ異彩を放つ作品です。本作は、ブラム・ストーカーが1897年に発表した不朽の名作『吸血鬼ドラキュラ』の物語全体を映画化するのではなく、その中の一挿話、わずか数ページに過ぎない「デメテル号船長の航海日誌」という一章に焦点を当てています。そして、それを一本の長編映画として大胆に物語を広げたものです。その内容は、しばしば「19世紀の船を舞台にした『エイリアン』」と評されるように、逃げ場のない閉鎖空間で未知の恐怖と対峙する、極めて純粋なサバイバルホラーとして作られています。

この記事では、この野心的ながらも悲劇的な結末が約束された航海の全貌を、詳細なあらすじ(完全ネタバレ)、原作との比較、キャラクターやテーマ性の深い分析、そして製作の背景から批評家の評価に至るまで、あらゆる角度から徹底的に解説していきます。本作が単なるドラキュラ映画の亜流ではないこと、そしてその絶望的な航海の真の恐ろしさがどこにあるのかを、深く掘り下げていきましょう。

I. 作品概要:デメテル号、最後の航海へ

『ドラキュラ/デメテル号 最後の航海』(原題:The Last Voyage of the Demeter)は、2023年製作のアメリカのスーパーナチュラルホラー映画です。監督は『スケアリーストーリーズ 怖い本』で知られるノルウェー出身のアンドレ・ウーヴレダルが務めました。原作は前述の通り、ブラム・ストーカーの古典小説『吸血鬼ドラキュラ』の第7章「デメテル号船長の航海日誌(The Captain’s Log)」であり、この短い一節から、約1ヶ月にわたる壮絶な恐怖の航海を描き出しています。

作品基本情報

| 項目 | 詳細 |

| 邦題 | ドラキュラ/デメテル号最期の航海 |

| 原題 | The Last Voyage of the Demeter |

| 公開日 | 2023年9月8日 (日本), 2023年8月11日 (米国) |

| 監督 | アンドレ・ウーヴレダル (André Øvredal) |

| 脚本 | ブラギ・F・シャット・Jr (Bragi F. Schut Jr.), ザック・オルケウィッツ (Zak Olkewicz) |

| 原作 | ブラム・ストーカー著『吸血鬼ドラキュラ』第7章「デメテル号船長の航海日誌」 |

| 主なキャスト | コーリー・ホーキンズ, アシュリン・フランシオーシ, リーアム・カニンガム, デヴィッド・ダストマルチャン, ハビエル・ボテット |

| 上映時間 | 119分 |

| レーティング | PG12 |

| 製作費 | 約4500万ドル |

| 世界興行収入 | 約2180万ドル |

II. 詳細なあらすじ(完全ネタバレ):絶望の航海の全記録

本作の物語は、結末から始まります。観客は最初からこの航海が悲劇に終わることを知らされており、その上で、なぜ、そしてどのようにしてその悲劇が訪れたのかを目撃することになります。

出航:不吉な積荷と新たな乗組員

物語の冒頭、1897年8月6日、英国ホイットビーの海岸に、大破し焼け焦げた帆船デメテル号が漂着します。乗組員の姿はどこにもなく、船内から発見されたのは、船長が書き遺した一冊の航海日誌のみでした。その日誌が、これから語られる約1ヶ月にわたる壮絶な記録のすべてです。

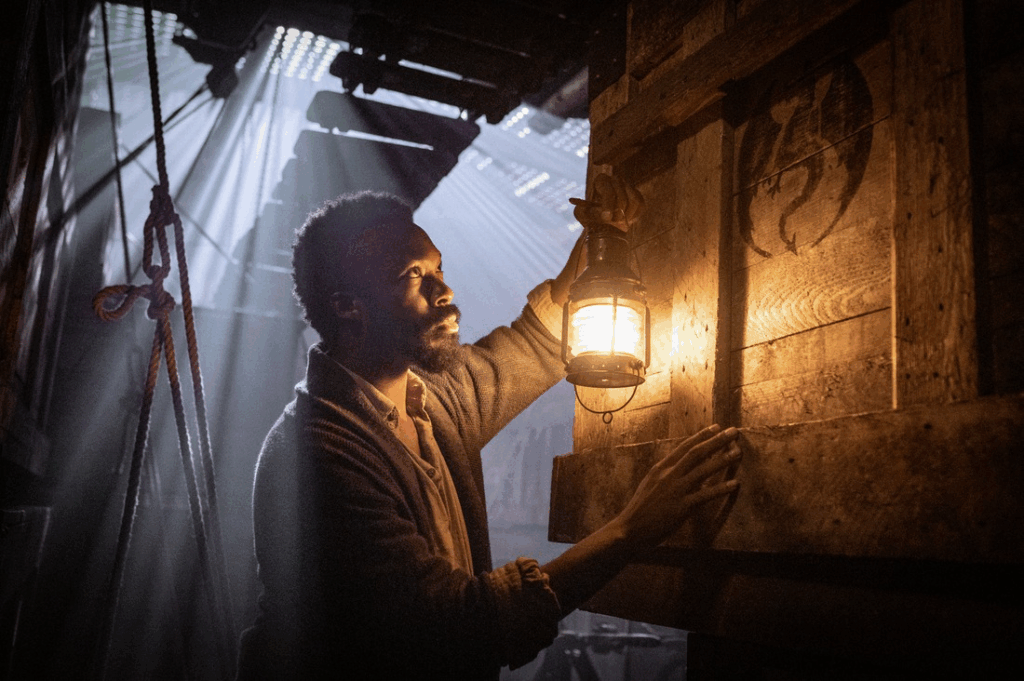

時間は遡り、ルーマニアのカルパチア地方に近いブルガリアのヴァルナ港。商船デメテル号は、英国ロンドンまで、中身の知れない50個の巨大な木箱を運ぶという依頼を受けます。しかし、その積荷の木箱に刻まれた「竜の紋章」を目にした地元の労働者たちは、不吉な印だと恐れおののき、日没を待たずに蜘蛛の子を散らすように去っていきました。

その港に、クレメンス(コーリー・ホーキンズ)という一人の男がいました。彼はケンブリッジ大学で医学と天文学を修めたインテリでしたが、黒人であるというだけで人種的偏見に阻まれ、まともな職に就けずにいました。英国への帰国費用を稼ぐため、彼はデメテル号に船医として雇ってほしいと申し出ますが、一等航海士のヴォイチェク(デヴィッド・ダストマルチャン)は、彼の経歴を訝しんで一度は冷たく断ります。

しかしその直後、積荷のクレーン作業中に事故が発生します。竜の紋章の木箱が落下し、甲板にいたエリオット船長(リーアム・カニンガム)の最愛の孫、トビー少年(ウディ・ノーマン)を押し潰そうとしたその瞬間、クレメンスが身を挺して少年を救い出しました。この功績を認められ、船長は彼に乗船を許可します。こうしてクレメンスは、特別手当を約束され、デメテル号の最後の航海に加わることになったのです。

最初の犠牲:船内に潜む”何か”

デメテル号はロンドンへ向けて出航します。船長にとってこれが最後の航海であり、引退後は孫のトビーと穏やかに暮らすことを夢見ていました。ヴォイチェクは次の航海から船長になることを期待し、他の乗組員たちも高額なボーナスを当てにして陽気な雰囲気に包まれていました。

しかし、その平穏は長くは続きませんでした。ある夜、船に積まれていた家畜が、何者かによって無残に惨殺される事件が起こります。クレメンスが死骸を調べると、いずれも喉を鋭い何かで引き裂かれ、血を抜き取られたかのような奇妙な咬み傷が残されていました。船内に不穏な空気が漂い始めます。

さらに不可解な出来事が続きます。クレメンスは、積荷の木箱の一つが破損し、中から土がこぼれ出ているのを発見。そしてその土の中に、一人の若い女性が瀕死の状態で埋もれているのを見つけ出します。彼女の名はアナ(アシュリン・フランシオーシ)。クレメンスは自らの血液を輸血するという応急処置を施し、かろうじて彼女の命を繋ぎとめました。

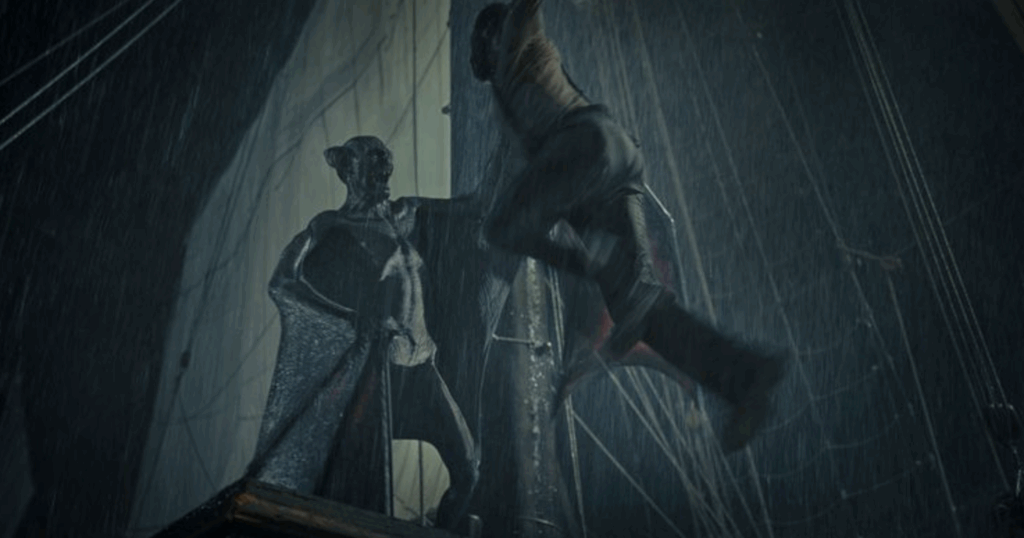

そして、乗組員たちに最初の犠牲者が出ます。夜、甲板で見張りをしていたペトロフスキー(ニコライ・ニコラエフ)が、霧の中から現れた、病的に痩せこけた人型の怪物に襲われたのです。怪物は鋭い爪で彼の喉を切り裂き、その血を貪欲に啜りました。デメテル号の乗組員たちは、自分たちが単なる航海の途上にいるのではなく、死の淵に立たされていることをまだ知りませんでした。

怪物の正体:ドラキュラという名の絶望

クレメンスの懸命な看病により、アナが意識を取り戻します。彼女は震えながら、船内に潜む恐怖の正体を語り始めました。その怪物の名は「ドラキュラ」(ハビエル・ボテット)。故郷の地を渇望する古代の吸血鬼であり、新たな狩場を求めてロンドンを目指しているのだと。木箱はその棺であり、故郷の土は彼が日中に眠るための寝床でした。そしてアナ自身は、ドラキュラを鎮めるために故郷の村人たちによって捧げられた、生きたままの「血袋」だったのです。

アナの告白により、乗組員たちはようやく自分たちが直面している脅威が、ただの獣ではなく、超自然的な悪魔であることを理解します。しかし、時すでに遅く、大海原の真っ只中ではどこにも逃げ場はありません。夜が来るたびに、ドラキュラは乗組員を一人、また一人と確実に血の糧としていきました。

ドラキュラに襲われた乗組員オルガレン(ステファン・カピチッチ)は、一命を取り留めたかに見えましたが、翌晩、彼は人間としての意識を失い、吸血鬼と化してトビー少年を襲います。乗組員たちが必死でオルガレンを取り押さえている隙を突き、ドラキュラ本人が背後からトビーに忍び寄り、その首筋に牙を立てました。乗組員たちは為すすべもなく、少年が血を吸われる光景を目の当たりにするしかありませんでした。

吸血鬼となってしまったトビーは、翌朝、日の光を浴びると、苦悶の叫びと共に燃え上がり、灰と化します。その壮絶な死は、乗組員たちに、ドラキュラの弱点が「太陽」であることを残酷な形で教えることになりました。

最後の抵抗:船を墓標とする覚悟

生存者はクレメンス、アナ、エリオット船長、ヴォイチェク、そして数名の乗組員のみとなりました。彼らは、この邪悪な存在をロンドンに上陸させれば、無数の人々が犠牲になることを悟り、最後の抵抗を決意します。それは、デメテル号そのものをドラキュラの墓標とすべく、船を自沈させるという壮絶な計画でした。

最愛の孫を失い、生きる希望をなくしたエリオット船長は、自らの体をマストに縛り付けます。船長としての誇りを胸に、船と運命を共にする覚悟を決めたのです。彼はクレメンスに対し、「私の信頼は正しかったと(世間に)伝えてくれ」という言葉を遺します。それは、人種を理由に彼を疑った者たちへの反証であり、最後までクレメンスを信じ続けた自らの判断への肯定でした。そして船長は、現れたドラキュラによって無残に殺害されてしまいます。

残された者たちは決死の作戦を実行します。嵐の中、ドラキュラをおびき出し、マストを倒してその体に突き刺し、動きを封じることに成功しました。しかしその代償は大きく、ヴォイチェクをはじめとする残りの乗組員も命を落とし、アナもまた、クレメンスを庇って再びドラキュラに咬まれてしまいます。

結末:ロンドンに漂着した”悪魔”と唯一の生存者

デメテル号は英国の岸辺に乗り上げ座礁します。船体が陸に着いたことで、ドラキュラは突き刺さったマストを怪力で押し退け、闇の中へと姿を消しました。彼はついに、目的地の英国に到達したのです。

一方、船の残骸にしがみつき、海を漂流していたクレメンスとアナ。アナは、自らの体が吸血鬼へと変貌し始めていることを悟ります。しかし彼女は、ドラキュラのような怪物として永遠を生きることを拒絶しました。村の生贄として選択の自由を奪われた彼女は、最後の最後で自らの意志で死を選びます。昇り始めた朝日にその身を晒し、クレメンスの腕の中で燃え尽きていきました。

原作とは異なり、クレメンスは唯一の生存者としてロンドンにたどり着きます。彼は仲間たちの死を無駄にしまいと、復讐を誓いました。酒場でドラキュラが潜伏しているとされる「カーファックス修道院」の情報を集めていると、背後から聞き覚えのある杖の音が響きます。そこにいたのは、紳士然とした姿に身をやつしたドラキュラ本人でした。ドラキュラはクレメンスをあざ笑うかのように闇に消えます。科学と理性の男であったクレメンスは、今や悪魔を狩る者として、その後を追う決意を固めます。彼の顔には、デメテル号で失われた全ての魂を背負った者の覚悟が刻まれていました。

III. 考察と分析:『デメテル号』を深く読み解く

本作は単なるモンスターパニック映画ではありません。その構造、キャラクター造形、そして原作からの大胆な脚色には、製作者たちの明確な意図と、ホラージャンルに対する深い理解が込められています。

1. 原作からの逸脱と創造:わずか数ページの航海日誌から生まれた物語

本作の最も注目すべき点は、ブラム・ストーカーの原作『吸血鬼ドラキュラ』の第7章という、ごく一部を基にしていることです。原作におけるこの章は、発見された航海日誌の抜粋という形で書かれており、ページ数にしてわずか数ページ、語数にして約2000語に過ぎません。しかも、その日誌の中では、乗組員たちは最後まで自分たちを襲う怪異の正体を突き止めることができず、不可解な死と狂気が連鎖するミステリーとして描かれています。

映画は、この余白だらけのテキストを、想像力で大胆に埋めていきます。まず、原作には名前しか登場しない、あるいは全く存在しないキャラクターに、具体的な人格と役割を与えました。その代表例が、主人公のクレメンス医師と、悲劇のヒロインであるアナです。

クレメンスは、科学と理性を信奉する近代的な知識人として設定されています。彼の存在は、物語に「科学 vs 超自然」という対立軸をもたらします。彼は当初、船内の惨劇を病気や集団ヒステリーといった合理的な言葉で説明しようと試みますが、やがて自らの知性が通用しない、絶対的な悪の存在を認めざるを得なくなります。このプロセスは、観客が超自然的な恐怖を徐々に受け入れていく過程と重なるように作られています。

アナは、単なるドラキュラの犠牲者ではありません。彼女はドラキュラの性質を唯一理解する情報提供者であり、物語の謎を解き明かす鍵となります。そして最終的には、運命に抗い、自らの意志で死を選ぶことで、物語に悲劇的なヒロイズムをもたらすのです。

こうしたキャラクターの創造は、物語の構造そのものを根底から変えました。原作が「何が起きているか分からない」という未知への恐怖を描く「ファウンド・フッテージ」的なミステリーであったのに対し、映画は中盤でアナの口から敵の正体が「ドラキュラ」であると明かされます。これにより、物語の焦点は「未知の恐怖からの逃走」から、「既知の、しかし抗いようのない怪物との絶望的なサバイバル」へと大きくシフトします。もはや問いは「我々を殺しているのは何か?」ではなく、「我々を殺そうとしているこの怪物を前に、いかにして尊厳を保ち、あるいは無駄な抵抗を試みるか?」となるのです。この構造転換こそが、本作を単なる脚色ではなく、新たな物語としての創造たらしめていると言えるでしょう。

2. ドラキュラ像の再定義:知的な貴族から、飢えた怪物へ

本作がドラキュラ映画史において放つ最大の個性は、そのドラキュラ像を徹底的に再定義した点にあります。ベラ・ルゴシが確立し、クリストファー・リーやゲイリー・オールドマンが洗練させてきた「魅惑的で、知的で、貴族的なアンチヒーロー」というパブリックイメージを、本作は意図的に、そして完全に破壊するのです。

ここに登場するドラキュラは、言葉をほとんど話さず、マントもタキシードもまとっていません。彼はただ、400年の長きにわたる渇きと飢えに突き動かされる、痩せこけた獣(ビースト)そのものです。そのデザインは、F・W・ムルナウ監督による無声映画の傑作『吸血鬼ノスフェラトゥ』(1922年)に登場する、ネズミのような前歯と鉤爪を持つオルロック伯爵の系譜に連なる、グロテスクで非人間的なものと言えます。興味深いことに、『ノスフェラトゥ』では、原作のデメテル号にあたる船は『エンプーサ号』と名付けられており、そこで繰り広げられる惨劇もまた、本作の直接的なインスピレーション源の一つと考えられるでしょう。

監督のアンドレ・ウーヴレダルは、本作のドラキュラを「凶悪なモンスター」として描くことを目指し、そのために『シェイプ・オブ・ウォーター』などで知られる巨匠ギレルモ・デル・トロから学んだクリーチャーデザインの手法を応用したと語っています。

この怪物は、航海を通じて「進化」します。序盤、長く土の中にいた彼は衰弱しきっており、四つん這いで甲板を這いずり、かろうじて家畜を襲うのが精一杯です。しかし、血を啜るごとに力を取り戻し、やがて二本足で立ち、終盤には背中から巨大なコウモリの翼を生やして夜空を飛翔するまでに至ります。この船上での力の回復プロセスは、閉鎖空間における脅威がどんどん増していく様子を視覚的に表現しており、乗組員たちの絶望をより深いものにしています。

しかし、この大胆なキャラクターの再定義は、諸刃の剣でもありました。映画のタイトルは、世界で最も有名なモンスターの名前である「ドラキュラ」を冠しています。多くの観客は、その名前に付随する文化的イメージ、すなわち「知的な貴族」を期待して劇場に足を運んだはずです。しかし、スクリーンに登場したのは、その期待を裏切る、名状しがたい怪物でした。この「ブランドイメージとの乖離」は、一部の観客に「これは私の知っているドラキュラではない」という戸惑いや失望感を与えた可能性があります。

結果として、本作は興行的に大失敗を喫しました。その原因は、単に作品の出来不出来だけでなく、この根本的なクリエイティブ上の決断、すなわち「ドラキュラの名を借りて、全く新しいモンスターを描く」という野心そのものにあったのかもしれません。

3. 閉鎖空間の恐怖:洋上の『エイリアン』としての構造

本作の物語構造を分析する上で、リドリー・スコット監督のSFホラーの金字塔『エイリアン』(1979年)との比較は避けて通れません。脚本家のブラギ・シャット・Jr.自身が、元々は『エイリアン』に触発された物語を宇宙船を舞台に構想していましたが、フランシス・フォード・コッポラ版『ドラキュラ』で使われたデメテル号の模型写真を見たことで、舞台を19世紀の海上に移すアイデアを得たと証言しています。監督のウーヴレダルもまた、本作を「1897年の船を舞台にした『エイリアン』」と公言していることから、この類似性は意図的なものであることは明白です。

共通する要素は数多くあります。「外界から隔絶された乗り物(デメテル号/ノストロモ号)」「助けの来ない閉鎖空間」「乗組員が知らぬ間に忍び込んだ、殺戮を目的とする生物(ドラキュラ/ゼノモーフ)」「乗組員が一人、また一人と無惨に殺されていくプロット」など、両作は同じ設計図を共有しているのです。

しかし、本作には『エイリアン』とは決定的に異なる、そしてより残酷な前提が存在します。それは、物語の結末、すなわち「乗組員の全滅」が、映画の冒頭で観客に明示されているという点です。通常のサバイバルホラーが「誰が、どうすれば生き残れるのか?」という希望に基づいたサスペンスを構築するのに対し、本作はその可能性を最初から排除しています。

これにより、観客が抱く感情は、ハラハラするような「恐怖」や「サスペンス」から、逃れられない運命を前にした重苦しい「畏怖」や「宿命的な不安」へと変わっていきます。私たちは、彼らが助かるかどうかを祈るのではなく、彼らがいかにして、そしてどのような順番で、無慈悲な死を迎えるのかを見届ける証人となることを強いられるのです。全ての抵抗は虚しく、全ての計画は破綻することが約束されています。

この救いのなさは、人間の力が及ばない、より高次の存在を前にした無力感を描く「コズミックホラー(宇宙的恐怖)」の領域に近づいています。この芸術的に大胆な選択は、観客にカタルシスではなく、深い絶望感と虚無感を突きつけます。それが本作の最大の魅力であり、同時に、一部の観客にとっては耐え難い退屈さや不快感の原因ともなったのでしょう。

4. 主要登場人物の役割と象徴性

絶望的な状況下で、物語を牽引するのは二人のオリジナルキャラクター、クレメンスとアナです。彼らの存在は、この陰鬱な物語に人間的な葛藤と悲劇の深みを与えています。

クレメンス:科学の人 vs 超自然の悪

クレメンスは、19世紀末の啓蒙主義と科学的合理主義を体現する存在です。ケンブリッジで学んだ彼は、あらゆる事象を論理と観察によって説明しようと試みます。船内で起きる惨劇に対しても、彼は当初、未知の伝染病や集団パニックといった科学的な仮説を立てます。しかし、目の前で繰り広げられる常軌を逸した出来事、そしてアナの証言によって、彼は自らの世界観が通用しない超自然的な悪の存在を認めざるを得なくなります。

この彼の内面的な葛藤は、近代的な人間が理解不能な恐怖に直面した際の精神的な崩壊と再生のプロセスを描いています。彼は最終的に生き残り、ドラキュラへの復讐を誓いますが、それはもはや科学者としてではなく、悪魔を狩る者としての決意です。理性が、自らの限界を知った上で、超自然の悪と戦うための新たな武器(意志と覚悟)を手に入れた瞬間と言えるでしょう。

アナ:悲劇のヒロインとリプリーとの相似

アナのキャラクターの成長は、本作において最も感動的かつ重要な要素の一つです。彼女は当初、ドラキュラに血を提供するだけの無力な「生贄」として登場します。しかし、物語が進むにつれて、彼女は単なる被害者であることを超えていきます。

このアナのキャラクター造形には、デヴィッド・フィンチャー監督作『エイリアン3』(1992年)におけるエレン・リプリーとの驚くべき相似が見られます。批評家サラ・ウェルチ=ラーソンは、両作が「男性優位の孤立した環境における、疎外された女性」という共通のテーマを持つことを指摘しています。

第一に、アナとリプリーは、どちらも怪物と分かちがたく結びついています。アナはドラキュラの「血袋」であり、彼の存在を敏感に感じ取ることができます。一方、『エイリアン3』のリプリーは、体内にエイリアン・クイーンの胎児を宿しており、そのためにドローンのエイリアンは彼女を襲いません。この怪物との共生関係が、彼女たちを他の乗組員から「異質な存在」として孤立させます。

第二に、両者とも、その境遇ゆえに周囲の男性たちから不信の目で見られます。アナは不吉な密航者であり、女性であるというだけで船乗りたちから忌み嫌われます。リプリーもまた、流刑惑星の囚人たちにとって厄災をもたらす存在として扱われます。

そして最も重要な相似点は、彼女たちの最終的な選択です。二人とも、怪物の増殖を防ぐために、自らの命を犠牲にすることを選びます。アナは、吸血鬼として永遠を生きることを拒絶し、自ら朝日を浴びて燃え尽きることを選びます。リプリーは、体内のクイーンを企業の手に渡すまいと、溶鉱炉へ身を投じます。この自己犠牲の行為は、彼女たちが奪われた主体性を取り戻し、運命の支配者となる瞬間です。この構造的な類似は、アナというキャラクターに、単なるプロット上の駒ではない、悲劇的で英雄的な深みを与えているのです。

IV. 製作の背景と評価:20年越しの航海はいかにして実現したか

本作がスクリーンに登場するまでの道のりは、映画本編の航海と同様に、長く困難なものでした。その製作過程と、公開後の評価を知ることは、作品をより深く理解する上で不可欠です。

1. 開発地獄からの脱出

本作の最初の脚本が、脚本家ブラギ・シャット・Jr.によって執筆されたのは2003年のことでした。しかし、そこから映画が完成するまでには、実に20年もの歳月を要しました。この期間、プロジェクトはハリウッドで「開発地獄(Development Hell)」と呼ばれる、企画が塩漬けにされる状態に陥っていたのです。

この長い停滞期間中、監督の座にはロベルト・シュヴェンケ(『RED/レッド』)、マーカス・ニスペル(『テキサス・チェーンソー』)、デヴィッド・スレイド(『30デイズ・ナイト』)、ニール・マーシャル(『ディセント』)といった、ホラーやアクションに定評のある才能ある監督たちの名が挙がっては消えていきました。キャストも同様に、ベン・キングズレー、ノオミ・ラパス、ジュード・ロウ、ヴィゴ・モーテンセンといった錚々たる俳優たちが関わると報じられましたが、いずれも実現には至りませんでした。

この長期にわたる開発地獄は、本作のコンセプトが抱える根本的な課題を浮き彫りにしています。それは、「ドラキュラ」という誰もが知るIP(知的財産)を、いかにして現代の観客にとって新しく、かつ魅力的な形で提示するか、というハリウッドの長年の悩みです。本作の「エイリアン風ドラキュラ」というコンセプトは非常に魅力的ですが、同時に、伝統的なドラキュラ像を期待する観客を裏切るリスクも孕んでいます。スタジオが20年もの間、製作に踏み切れなかったのは、このリスクに対する躊躇の表れだったと考えられます。

風向きが変わったのは2019年、スティーヴン・スピルバーグ率いるアンブリン・パートナーズが企画の権利を獲得し、『トロール・ハンター』などで独創的なホラーセンスを証明したアンドレ・ウーヴレダルを監督に迎えたことでした。ついにプロジェクトは本格的に始動し、4500万ドルという潤沢な予算が投じられ、撮影はドイツのベルリンと地中海のマルタで行われました。特に、物語の主舞台となるデメテル号は、単なる船内セットだけでなく、実物大の帆船が丸ごと一隻建造されるという、並々ならぬこだわりをもって製作されています。

2. 批評家と観客の評価:なぜ賛否は分かれたのか

20年の歳月を経てようやく完成した本作でしたが、その評価は厳しいものとなりました。製作費4500万ドルに対し、全世界での興行収入は約2180万ドルと、商業的には大きな失敗に終わってしまったのです。

批評家からの評価も、大きく賛否が分かれる結果となりました。大手レビュー集積サイト「Rotten Tomatoes」では、批評家支持率は49%で「腐った(Rotten)」の評価、「Metacritic」での加重平均スコアは100点満点中52点で「賛否両論または平均的(Mixed or Average)」となっています。

称賛された点

多くの批評家が共通して称賛したのは、その映像のクオリティです。特に、古き良きハマー・フィルムを彷彿とさせる、重厚で陰鬱なゴシックホラーの雰囲気、実物大で建造されたデメテル号の圧倒的な存在感と細部まで作り込まれた美術デザイン、そして安易なCGに頼らず、名優ハビエル・ボテットの身体能力と精巧な特殊メイクによって生み出されたドラキュラのクリーチャー造形は、高く評価されました。

批判された点

一方で、物語の根幹をなす脚本に対しては、厳しい意見が相次ぎました。特に指摘されたのは、物語のテンポの悪さと、約2時間という上映時間における冗長な展開です。また、キャラクターたちの行動原理にも疑問が呈されました。例えば、「怪物は夜にしか活動せず、昼間は眠っている」と知りながら、なぜ夜間に危険な捜索を行うのか、といった登場人物たちの非合理的な判断は、多くの観客の没入を妨げました。さらに、キャラクター描写が総じて薄く、感情移入が難しいという点や、唯一の生存者であるクレメンスが復讐を誓うという、続編を匂わせる結末も、物語の完結性を損なうものとして批判の対象となりました。

V. 総括:『ドラキュラ/デメテル号 最後の航海』は観るべきか?

『ドラキュラ/デメテル号 最後の航海』は、商業的にも批評的にも、輝かしい成功を収めた作品とは言えないかもしれません。物語の展開には論理的な飛躍があり、登場人物たちの行動には首を傾げたくなる部分も少なくないでしょう。これらの欠点は、本作を評価する上で見過ごせない事実です。

しかし、本作を単なる「失敗作」の一言で片付けてしまうのは、あまりにも早計です。なぜなら、この映画には、近年のホラー作品が失いつつある、ある種の誠実さと骨太な魅力が宿っているからです。それは、安易なジャンプスケアや複雑なプロットに頼るのではなく、真摯に、そして徹底的に、重厚なゴシックホラーの「雰囲気」を追求した点にあります。大衆が抱く知的な吸血鬼像にあえて背を向け、純粋な「怪物」としての根源的な恐怖を描き切ろうとしたその姿勢は、極めて野心的であり、評価に値すると言えます。

本作は、洗練されたストーリーテリングや、登場人物たちの深い心理描写を求める観客には、おそらく向いていないでしょう。しかし、もしあなたが求めるものが、洋上という逃げ場のない閉鎖空間で、人間が圧倒的な力を持つ捕食者の前になすすべもなく蹂躙されていく様を、ただひたすらに描く、陰鬱で、救いのない「モンスター・ホラー」であるならば、これほど見応えのある作品もまたとありません。

これは、ドラキュラ伯爵の華麗なる物語ではないのです。これは、デメテル号という一隻の船の墓標に刻まれた、絶望と、ほんのわずかな抵抗の記録です。その悲劇的な航海の最後の目撃者となる覚悟があるならば、本作はきっと、あなたの心に忘れがたい傷跡を残す映画体験となるでしょう。

コメント