あらすじ:三億円事件と警察組織の深い闇

2013年放送のドラマ『クロコーチ』は、日本犯罪史上最大の未解決事件とされる「三億円事件」を題材に、国家レベルの闇に迫る刑事ドラマである。主人公は、悪徳刑事・黒河内圭太(長瀬智也)。彼は、賄賂や脅迫を日常的に行う一方で、その行動の裏には“ある目的”がある。彼が追うのは、三億円事件の真相と、それを闇に葬った権力の本体である。

やがて浮かび上がるのが、秘密結社「桜吹雪会」の存在であり、その頂点に立つのが神奈川県知事・沢渡一成(渡部篤郎)である。沢渡は、政治家としての華やかな顔の裏で、数々の殺人や隠蔽工作を指示してきた怪物であり、黒河内の最大の標的となる。

出典:myshows.me

だが、ドラマの終盤、沢渡は逮捕されたはずなのに忽然と姿を消す。彼の行方は語られないまま、物語は幕を閉じる。そこには、“見えているのに触れられない悪”という不気味な余韻が残されている。

「制度」としての悪――沢渡の人格構造

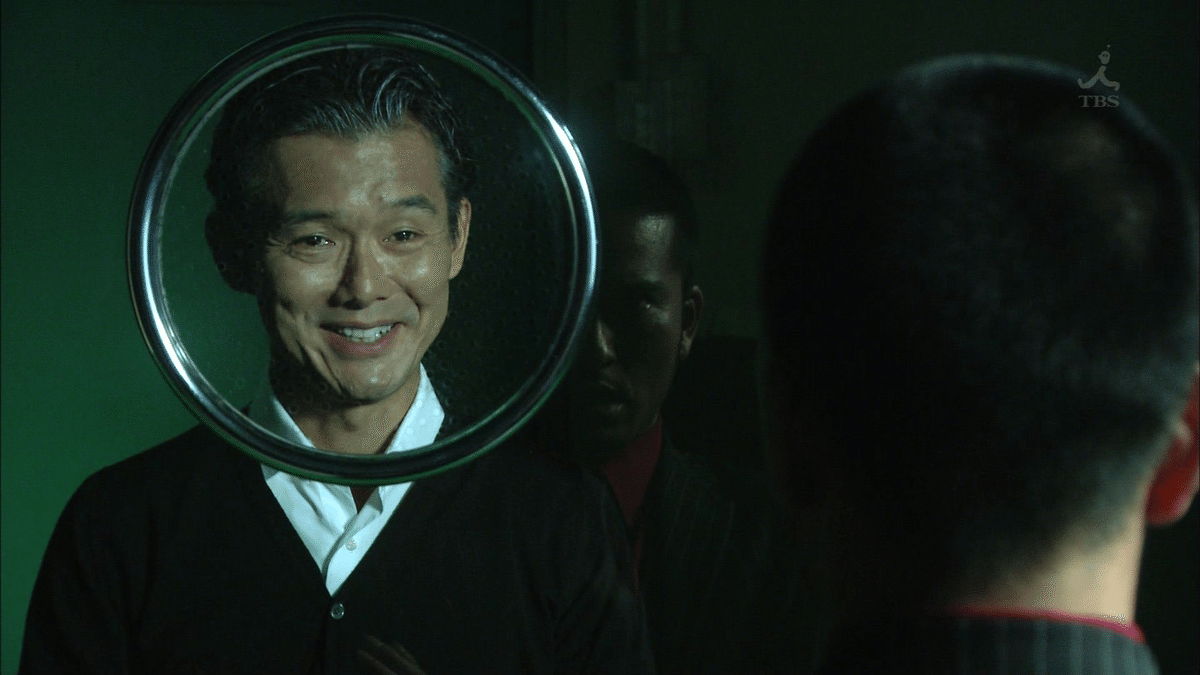

沢渡一成の描写には、典型的な“悪役”の記号がない。激情に駆られた凶悪犯でも、個人的な野心に突き動かされる悪党でもない。むしろ彼は、終始冷静で理性的であり、常に柔和な笑顔を絶やさない。視聴者を戦慄させるのは、この笑顔の裏にある“無感情な合理性”である。

沢渡は、悪事を行うときでさえ、感情をあらわにしない。例えば、過去に起きた女子高生暴行殺害事件や、口封じのための一家三人殺害を指示した際にも、その表情には一切の揺らぎが見られない。それらの行為は、彼にとって「感情的な犯罪」ではなく、「必要な処理」なのである。

この点で、沢渡は「欲望に突き動かされた悪」ではなく、「制度に同化した悪」と定義できる。彼は、権力を私物化しているのではなく、むしろ制度を守るために殺人さえも“適切な手段”として扱う。その意味で、彼の“悪”は極めて合理的で、誰よりも冷たい。

“見えすぎる悪”の怖さ

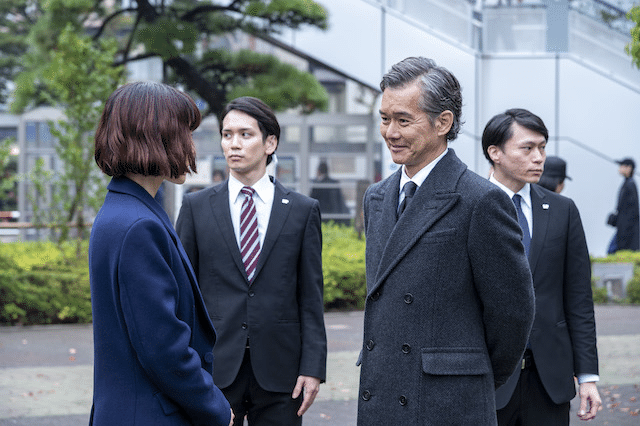

沢渡の最大の特徴は、表に出ることを恐れない点である。多くのフィクションに登場する悪は、隠れる。だが、沢渡は違う。知事としてテレビに映り、笑顔で市民と握手し、報道陣の前で堂々とスピーチを行う。その姿は、社会が信頼を寄せる“公人”そのものである。だが、その実態は、国家を超える非合法組織のトップであり、殺人の指示すら行う影の権力者である。

出典:stream.ne.jp

ここに生じるのが、「見えすぎる悪」に対する恐怖である。隠れていれば、まだ対処の余地がある。だが、誰もがその存在を知りながら、誰も手出しできない悪――それこそが、制度に食い込んだ“怪物”の本質である。

沢渡がたびたび見せる「静かな笑み」は、その確信の現れである。彼にとって、罪を問われることはあり得ない。なぜなら、彼自身が“制度の一部”だからである。彼の言動には、裁かれる側ではなく、裁く側であるという自負が透けて見える。

セリフに宿る“静かな狂気”

沢渡のセリフは常に抑制され、無駄がない。黒河内に対しても、「君がやっていることは、結局は秩序を乱しているにすぎない」と語り、反撃の口実を与えることなく心理的に圧迫していく。

また、沢渡は「悪は排除されるのではなく、制度に取り込まれる」といわんばかりの態度で、自らの立場を正当化する。このようなセリフの数々が、視聴者の倫理観をじわじわと侵食していく。正義と悪の境界が揺らぐ中で、黒河内さえも「この男を法で裁けるのか」と迷いを抱くことになる。

「怪物はいない。制度そのものが怪物なのだ」

最終話で沢渡は姿を消す。逮捕されたはずの彼が、拘留施設からも記録からも“いなくなっている”という展開は、現実世界にも通じる恐怖を呼び起こす。制度に守られた者は、決して罪に問われない。権力とは、そういう構造でできている。

沢渡のような存在は、極端なキャラクターでありながらも、どこか現実にいそうな説得力をもっている。彼のような人物が、ある日突然「笑顔で殺す」ことができる世界に、我々は生きているのではないか。そう思わせるだけのリアリティが、このドラマには備わっている。

出典:fc2.com

沢渡一成というキャラクターは、単なる悪人ではない。彼は、“正しさ”という仮面をかぶったシステムの化身であり、その笑顔は人間性を抜き取られた「制度の顔」である。『クロコーチ』は、彼の存在を通じて、現代社会の根源的な問いを突きつけてくる。「誰が裁くのか」「正義はどこにあるのか」「悪はなぜ笑うのか」。そのすべての答えが、沢渡の無表情な笑顔に封じ込められているのである。

コメント