色褪せることのない伝説

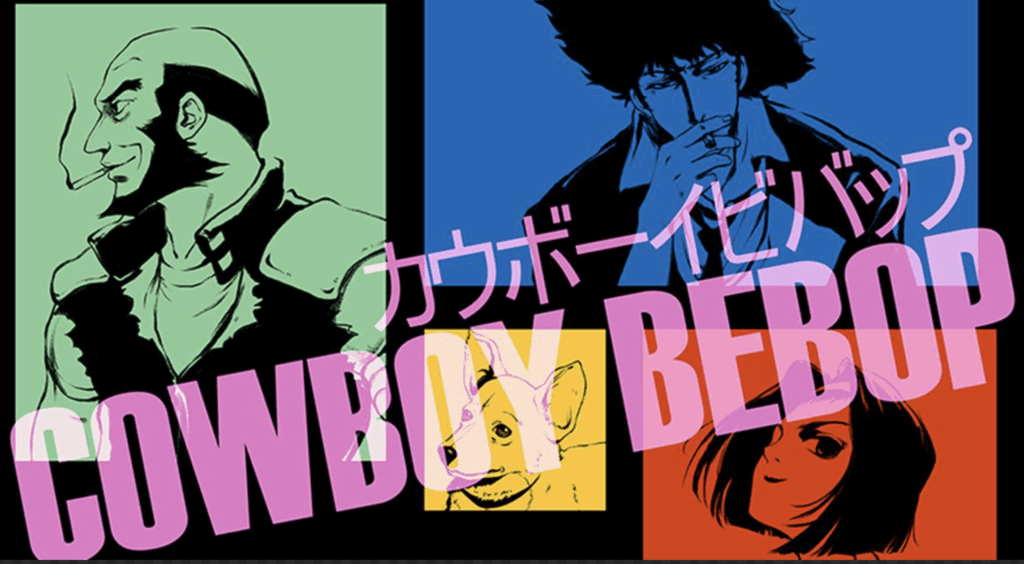

1998年の初放送から四半世紀以上の時を経てもなお、アニメという表現媒体の枠を超え、世界中のクリエイターやファンに絶え間ない影響を与え続ける作品がある。それが、サンライズ制作によるテレビアニメ『カウボーイビバップ』である。

出典:サンライズワールドtoBiz

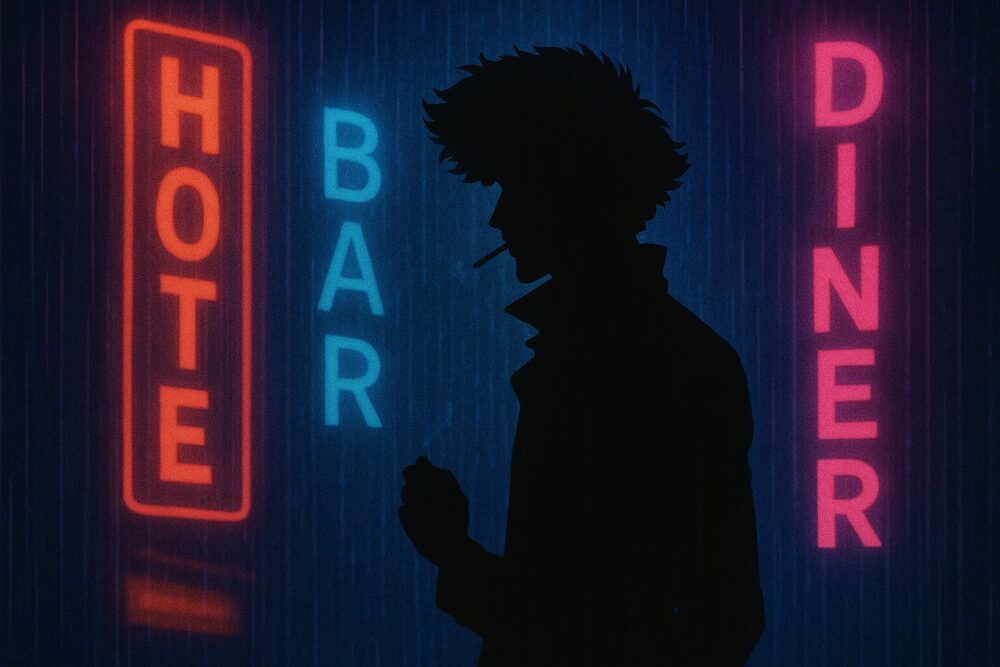

本作は単なるSFアクションとして語られることは稀であり、その本質は、ジャズの即興性、フィルム・ノワールの退廃的な美学、そしてスペース・ウェスタンの孤独感を奇跡的なバランスで融合させた、唯一無二の芸術作品として認識されている 。その独創性は、監督自らが「新しいジャンルそのものを作りたかった」と語るように、既存のカテゴリに収まらない特異なスタイルを確立した 。

本稿では、この不朽の傑作が放つ魅力の根源を、作品の詳細な情報、全26話の完全なあらすじ、そしてその深遠なテーマの分析を通じて、徹底的に解き明かすものである。

作品の核心:スタイルと実存の融合

『カウボーイビバップ』の魅力は、そのスタイリッシュな映像と革新的な音楽の裏に、普遍的な人間の苦悩が描かれている点にある。本記事の目的は、表面的なクールさの奥深くへと分け入り、物語を貫く三つの核心的なテーマを探求することである。

それは、登場人物たちが絶えず向き合うことになる「過去からの逃避と対峙」、社会からこぼれ落ちた孤独な魂たちが寄り集まっては離れていく「疑似家族」の形成と崩壊、そして主人公スパイク・スピーゲルが最後に問いかける「自分は本当に生きているのか」という、痛切な実存的問いである 。これらのテーマが、いかにして物語全体を動かし、視聴者の心に忘れがたい「重荷」を残すのかを考察する。

放送史における特異点

出典:pixivision

本作の特異性は、その放送史にも表れている。当初、1998年4月からテレビ東京系列で放送が開始されたが、その暴力的かつ退廃的と見なされる内容が、当時の放送コードや社会情勢と衝突した 。特に、神戸連続児童殺傷事件などの影響でテレビ表現に対する目が厳しくなっていた時代背景もあり、全26話のうち、比較的穏当な12話と総集編1話のみが放送されるにとどまった 。

この出来事は、作品の失敗を意味するものではなく、むしろその本質的な成熟度を証明するものであった。本作は、元来、ゴールデンタイムの地上波テレビという枠組みとは相容れない、極めて大人向けの作品だったのである。

その後、衛星放送のWOWOWにて、同年10月から全26話が完全な形で放送された 。このWOWOWでの放送こそが、検閲という足枷から解放され、制作者の意図が100%反映された『カウボーイビバップ』の真のデビューであったと言える。それは格下げではなく、作品が本来あるべき場所を見つけた瞬間だったのである。

創造のるつぼ:奇跡のスタッフ陣

『カウボーイビバップ』がアニメ史に残る傑作となった背景には、各分野の才能が奇跡的に集結し、互いの創造性を極限まで高め合った制作体制が存在する。

監督・渡辺信一郎のビジョン

本作の舵取りを行ったのは、監督の渡辺信一郎である。彼の創作姿勢は、「それまでやりたくてもやれなかったことを全部ぶち込んで作った」「毎回20分の映画を作っているつもりでした」という言葉に集約されている 。この妥協なき精神が、テレビアニメの常識を覆すほどの密度とクオリティを生み出した。

放送当時、しばしば『ルパン三世』との類似性が指摘されたが、渡辺監督自身は、ハードボイルドな雰囲気の中にユーモアとペーソスを織り交ぜる作風は、むしろ松田優作主演のテレビドラマ『探偵物語』に近いと語っている 。

また、彼の映画に対する深い造詣は作品の随所に見て取れる。『ブレードランナー』のディストピア的空気感、『ダーティハリー』の乾いた暴力、ブルース・リーのアクション哲学、そしてセルジオ・レオーネが描く西部劇の様式美など、多岐にわたる映画作品へのオマージュが、本作の世界に深みと重層性を与えている 。

魂を紡ぐ脚本とデザイン

物語の背骨を形成したのは、シリーズ構成および脚本を手がけた信本敬子である。彼女が紡ぎ出す、粋で哲学的な台詞回しと、登場人物たちの消せない過去に根差したビタースウィートなドラマは、本作の感傷的でハードボイルドな核となっている 。渡辺監督は、2021年に彼女が亡くなった後も、その遺志を継いでいくことの重要性を語っており、二人の間には強固な創造的信頼関係があったことがうかがえる 。

キャラクターデザインを担当した川元利浩は、渡辺監督の許可のもと、意図的に多様な人種的特徴をデザインに盛り込んだ 。これにより、様々な文化が混淆する未来の太陽系という舞台に、圧倒的なリアリティと生命感がもたらされた。

メカニックデザインの山根公利が手がけた宇宙船もまた、作品の世界観を雄弁に物語る。主人公たちの住処である「ビバップ号」やスパイクの愛機「ソードフィッシュII」は、未来的でありながらも、どこか古びて傷だらけの「使い古された」感覚を持つ。このアナログな質感は、過去を引きずりながら生きる登場人物たちの姿そのものを象徴している 。

音楽監督・菅野よう子の革命

『カウボーイビバップ』を語る上で、音楽監督・菅野よう子の存在は絶対に欠かすことができない。彼女が率いるバンド「The Seatbelts」が奏でる音楽は、単なる背景音楽(BGM)の域を遥かに超え、物語の構造そのものと深く結びついている 。

本作の創造的奇跡は、渡辺監督のミニマリスティックな語り口と、菅野よう子のマキシマリスティックな音楽性の絶妙な調和にある。渡辺監督は、敬愛する演出家たちの手法に倣い、意図的に説明を省略し、物語に「飛躍」をもたらすことを得意とする 。キャラクターの心情は多くを語られず、シーンの間には空白が生まれる。菅野よう子の音楽は、まさにその空白を埋めるために存在する。

彼女はジャズ、ブルース、ロック、クラシック、テクノといったあらゆるジャンルを貪欲に取り込み、豊潤なサウンドのタペストリーを織り上げることで、言葉にならない感情や空気感を表現する 。一方が引き算の美学を追求し、もう一方が足し算の美学で応える。この共生的な創作プロセスこそが、『カウボーイビバップ』に独特の「クールさ」と、心の奥深くに響くエモーショナルな深みを与えているのである。

2071年の世界:懐かしき未来

『カウボーイビバップ』の舞台は、我々の知る現在から約50年後の未来、2071年の太陽系である。しかし、その描写は典型的なSFのそれとは一線を画す。

世界設定:ゲート事故と宇宙開拓時代

物語の背景には、2022年に起きた「位相差空間ゲート」の爆発事故がある。この事故によって月は半壊し、その破片が絶えず降り注ぐようになった地球は、多くの人々にとって居住困難な場所と化した 。人類は生存のため、火星、金星、木星の衛星ガニメデといった太陽系の惑星や衛星へと移住し、新たな生活圏を築き上げた。

しかし、この広大な宇宙開拓時代は、同時に治安の悪化をもたらした。各国政府の警察力だけでは広がりすぎた人類社会の全てをカバーできず、凶悪犯罪が多発する。この事態に対処するため、指名手配犯を生け捕りにすることで報奨金を得る「賞金稼ぎ制度」、通称「カウボーイ」が公的に認められるようになった 。

賞金首に関する情報は、「BIG SHOT」というテレビ番組を通じて、コミカルな司会者パンチとジュディによって全太陽系に発信される 。

美学:アナログな未来感

本作が描く未来は、光り輝くクリーンなユートピアではない。むしろ、その風景は猥雑で、生活感に溢れている。香港の雑踏を思わせる路地裏、アメリカの田舎町にあるダイナー、日本の古びた商店街など、20世紀に存在した様々な国の文化が混沌と混じり合い、独特の「懐かしい未来」を形成している 。

この世界観を象徴するのが、物語の中で重要な役割を果たす「時代遅れの遺物」である。Session #18「スピーク・ライク・ア・チャイルド」では、今や誰も使わないベータ方式のビデオテープが、フェイの失われた過去を解き明かす鍵となる 。

また、Session #19「ワイルド・ホーセス」では、スパイクの愛機の整備士が、20世紀の遺物であるスペースシャトル・コロンビア号の再生に情熱を注いでいる 。

この「アナログな未来」という設定は、単なるデザイン上の選択ではない。それは、作品の根幹をなすテーマを反映した、意図的な演出である。技術的には進歩しながらも、文化的・情緒的には過去の遺物で満たされたこの世界は、登場人物たちの内面を映し出す鏡の役割を果たしている。

彼らは皆、自らの過去という名の亡霊に囚われている。そして彼らが生きる世界そのものが、過去の文化のコラージュとして構築されているのである。

この設定により、彼らの個人的な苦悩は、単なるSF物語の中の出来事ではなく、時代を超えた普遍的な人間のドラマとして我々の胸に迫る。この世界は、彼らにとって快適な住処であると同時に、過去から逃れることを許さない、巨大な牢獄でもあるのだ。

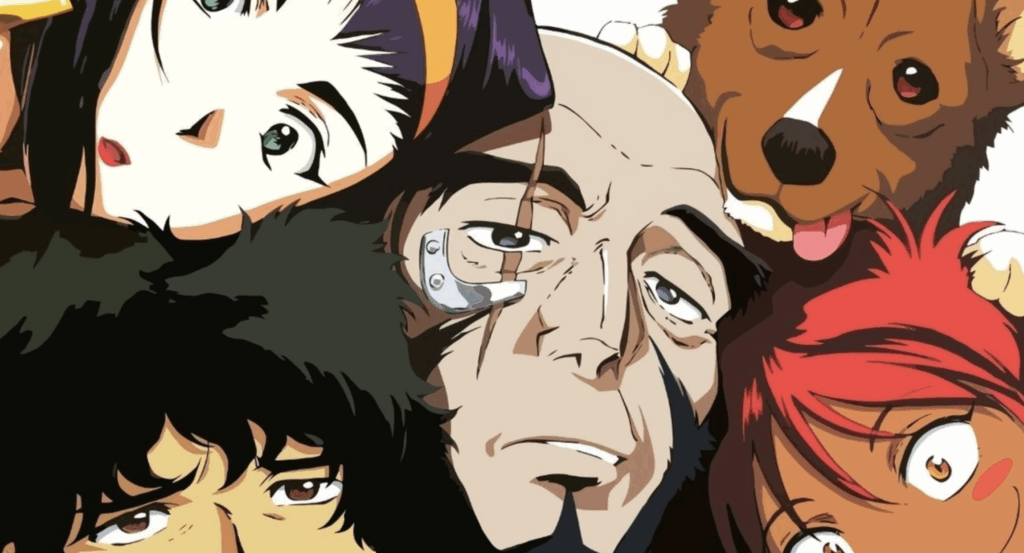

ビバップ号の乗組員たち:その肖像と旅の記録

おんぼろの惑星間漁船を改造した「ビバップ号」を根城に、太陽系を駆け巡る賞金稼ぎたち。彼らは社会の主流から外れたアウトローであり、それぞれが重い過去を背負っている。偶然の出会いから始まった彼らの奇妙な共同生活と、その旅路における印象的な出来事をここに記録する。

ビバップ号の住人たち

スパイク・スピーゲル

本作の主人公。もじゃもじゃ頭が特徴の長身痩躯の男 。ブルース・リーが創始した武術ジークンドーの使い手であり、射撃の腕も一流 。かつては巨大マフィア組織「レッド・ドラゴン」の一員だったが、ある事件をきっかけに組織を抜け、現在は賞金稼ぎとしてその日暮らしの生活を送る 。飄々とした態度を崩さず、物事を達観しているように見えるが、その実、過去の恋人ジュリアと宿敵ビシャスとの因縁に深く囚われている 。

出典:カウボーイビバップ

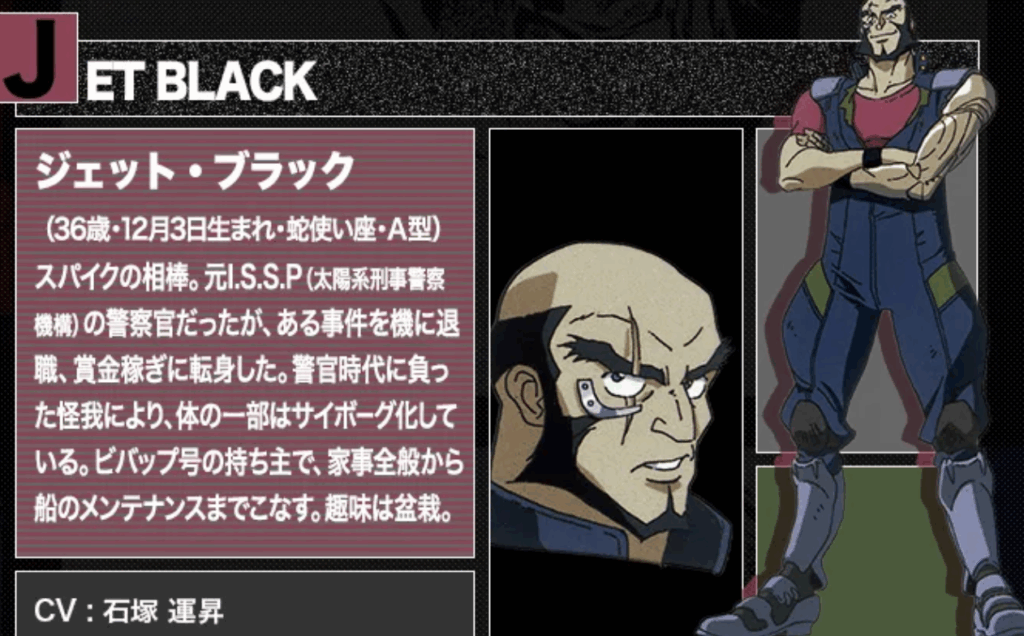

ジェット・ブラック

ビバップ号の船長であり、スパイクの相棒 。元々は太陽系刑事警察(ISSP)の腕利き刑事で、「ブラック・ドッグ」の異名を持っていたが、同僚の裏切りによって左腕を失い、警察を辞職した過去を持つ 。料理や盆栽の手入れを趣味とし、荒っぽいスパイクや奔放なフェイに手を焼きながらも、ビバップ号の父親的存在としてクルーをまとめる。

出典:カウボーイビバップ

フェイ・ヴァレンタイン

記憶喪失の謎めいた美女。54年前の事故で冷凍睡眠(コールドスリープ)状態となり、目覚めた時には過去の記憶を全て失い、莫大な借金を背負わされていた 。ギャンブル好きで抜け目のない性格だが、その裏には自身のアイデンティティを求める切実な渇望が隠されている。なし崩し的にビバップ号に乗り込み、スパイクたちと付かず離れずの関係を続ける 。

出典:カウボーイビバップ

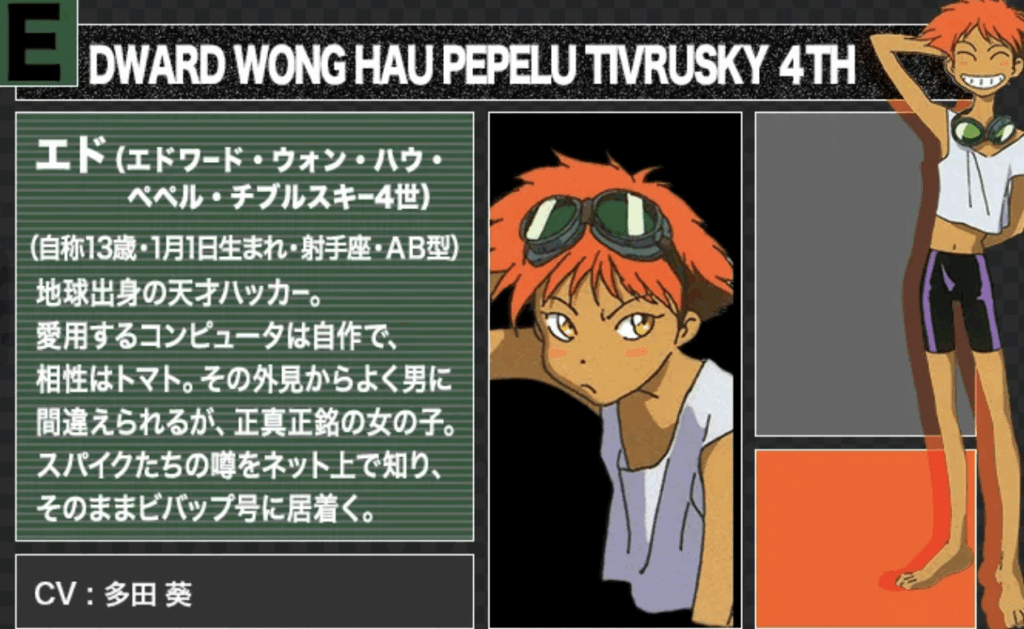

エドワード・ウォン・ハウ・ペペル・チブルスキー4世(エド)

地球出身の天真爛漫な天才ハッカー少女 。常人には理解不能な言動を繰り返す風変わりな性格だが、そのハッキング能力は軍事衛星すら操るほど。自らの意思でビバップ号に乗り込み、その予測不能な行動でクルーを引っ掻き回す 。

出典:カウボーイビバップ

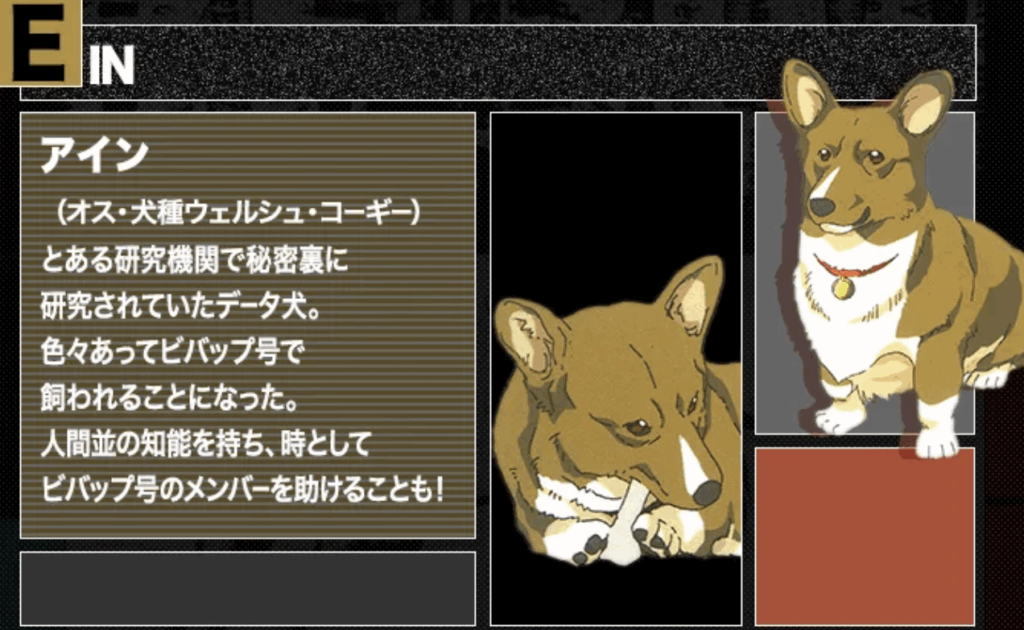

アイン

ある研究機関で生み出された「データ犬」と呼ばれる特殊なウェルシュ・コーギー 。人間並み、あるいはそれ以上の高い知能を持ち、時にクルーの危機を救うこともあるが、その価値に気づいている者は誰もいない 。

出典:カウボーイビバップ

旅路の記憶:印象的な出来事

過去との最初の対峙 (Session #5「堕天使たちのバラッド」)

出典:x.com

物語が大きく動く最初の転換点である。スパイクは、かつての恩人であるマフィアの幹部に賞金がかけられたことを知り、ジェットの制止を振り切って単身火星へと向かう 。しかしそれは、彼の宿敵であり、かつての盟友であったビシャスが仕掛けた巧妙な罠だった 。

教会での壮絶な死闘の末、スパイクはビシャスに敗れ、ステンドグラスを突き破って転落する 。このエピソードは、スパイク、ビシャス、そして謎の女性ジュリアを巡る、物語の核心をなす因縁を初めて観客に提示する重要な回である 。

過去の幻影を追って (Session #12 & #13「ジュピター・ジャズ」)

スパイクの過去への執着がより深く描かれるエピソード。ネット上で「ジュリア」というコードネームが発信されていることを知ったスパイクは、激しく動揺し、単身木星の衛星カリストへと向かう 。

そこで彼は、ビシャスのかつての戦友であり、謎めいたサックス奏者のグレンと出会う 。しかし、「ジュリア」という名は、ビシャスへの復讐を企むグレンが仕掛けた罠だった 。ビシャスとの三つ巴の戦いの末、グレンは命を落とし、スパイクはまたしてもジュリアの影を掴むことができない 。

疑似家族の終わり (Session #24「ハード・ラック・ウーマン」)

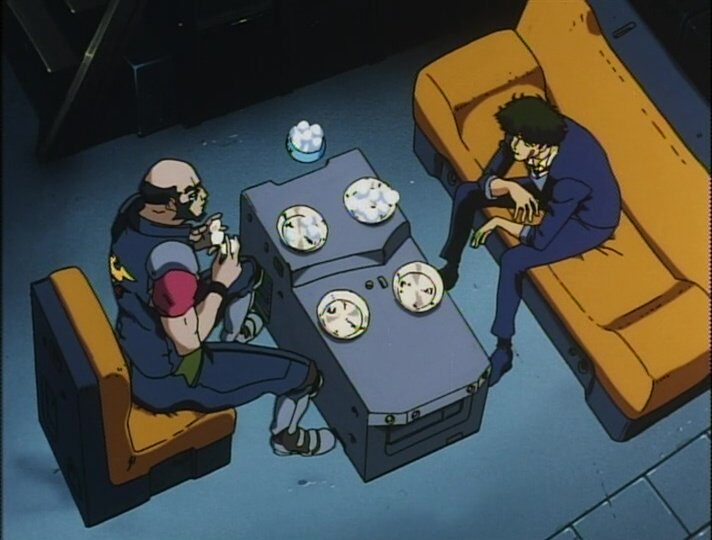

ビバップ号という「疑似家族」の終わりを静かに、そして痛切に描いた屈指の名場面。失われた過去の手がかりを見つけたフェイと、行方不明だった父親と再会したエドは、それぞれの「帰る場所」へと向かうため、アインを連れてビバップ号を去っていく 。

がらんとした船内で、残されたスパイクとジェットが黙々と大量のゆで卵を食べるシーンは、この物語のテーマを象徴している 。彼らは、失われた温もりへの言葉にならない寂しさを、自らのアイデンティティである「ハードボイルド(固ゆで卵)」を無心に食べ続けるという行為によって表現するのである 。

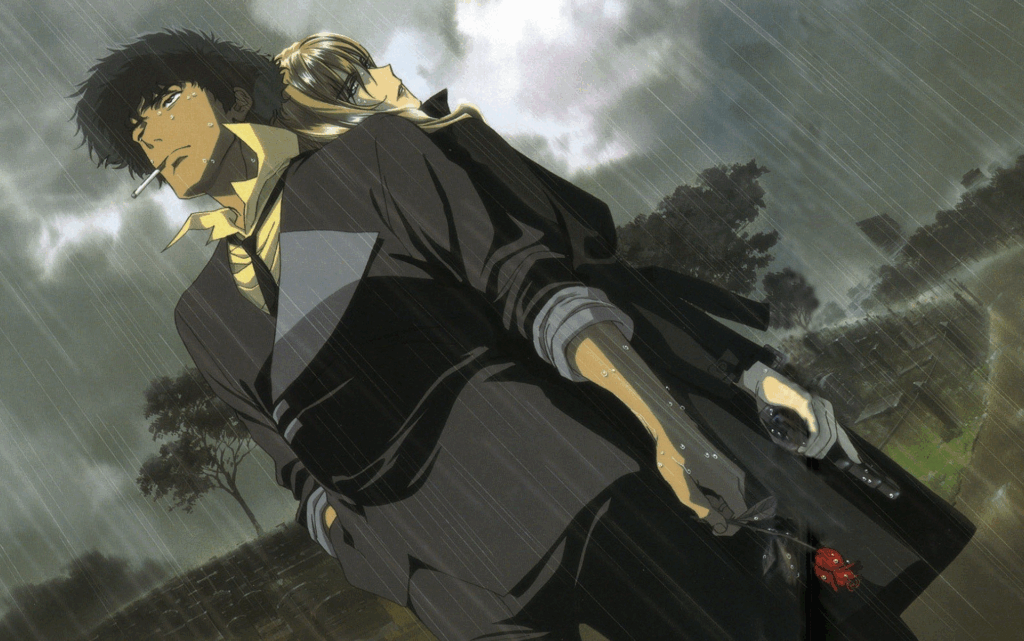

避けられぬ終焉 (Session #25 & #26「ザ・リアル・フォークブルース」)

出典:x.com

物語の最終章。ビシャスが組織のクーデターに成功し、その矛先はスパイクにも向けられる 。時を同じくして、スパイクが探し続けたジュリアがついに彼の前に姿を現すが、束の間の再会は組織の追手によって引き裂かれ、ジュリアはスパイクの腕の中で息絶える 。

生きる意味のすべてを失ったスパイクは、ジェットとフェイに別れを告げ、「死にに行く訳じゃない。俺が本当に生きてるかどうか、確かめに行くんだ」という言葉を残し、ビシャスとの最後の決着をつけるため、単身レッド・ドラゴンの本拠地へと乗り込む 。

壮絶な死闘の末、ビシャスを倒したスパイクもまた、指を銃の形にして「Bang…」と呟き、力尽きるように倒れる 。彼の生死は明確に描かれず、物語は永遠の余韻と共に幕を閉じる。

出典:V-storage

作品を貫くテーマ:過去、孤独、そして実存

『カウボーイビバップ』が単なる娯楽作品に留まらず、深い思索を促す傑作として評価される理由は、その物語に通底する普遍的なテーマにある。

逃れられない過去という亡霊

ビバップ号の乗組員は、例外なく過去という名の亡霊に憑りつかれている。スパイクは、かつて所属した組織「レッド・ドラゴン」と、そこで引き裂かれた恋人ジュリアの記憶から逃れられない 。ジェットは、正義を信じていた警官時代と、その理想と共に失った左腕という過去を背負い続ける 。そしてフェイは、50年以上もの冷凍睡眠によって失われた過去そのものを追い求め、自らのアイデンティティを見出せずにいる 。

このテーマを最も象徴するのが、スパイク自身の言葉と身体である。彼は最終話でこう語る。

「そん時から俺は、片方の目で過去を見て、もう一方で現在(いま)を見てた」

彼の右目は、組織を抜ける際の事故で失われ、義眼となっている。それは文字通り、彼の視界の半分が「過去」で覆われていることを意味する。彼は物理的にも精神的にも、過去から目を逸らすことができない存在として描かれている 。

本作のキャラクターたちは、伝統的な物語のように過去のトラウマを克服し、人間的に成長して「変化」するわけではない。彼らの旅は「変容」の物語ではなく、「対峙」の物語である。フェイは失われた故郷を見つけるが、そこにはもはや帰る場所がないという現実と向き合うことで、初めて未来へ歩み出す準備が整う 。

ジェットは過去の裏切りと和解するが、その記憶を消し去ることはない。そしてスパイクは、過去と正面から対峙し、最終的にそれと共倒れになる道を選ぶ。唯一、縛られるべき過去を持たないエドだけが、何の躊躇もなく未来へと旅立っていくことができる 。本作は、人が「その重荷を背負って」生きていくことの多様な在り方を、甘えなく提示しているのである。

束の間の安息所:ビバップ号という疑似家族

出典:note

それぞれが社会からドロップアウトし、孤独を抱えた魂たち。そんな彼らが偶然に乗り合わせたビバップ号は、一時的な安息所、すなわち「疑似家族」としての機能を持つようになる 。スパイク、ジェット、フェイ、エド、そしてアイン。彼らの間には血の繋がりも、法的な契約もない。あるのは、日々の糧を得るための刹那的な協力関係と、口には出さないが確かに存在する、希薄で、しかし温かい絆だけである。

しかし、この居心地の良い関係は、あくまでも仮初のものであり、永遠には続かない。その終わりを象徴的に描いたのが、Session #24「ハード・ラック・ウーマン」である。それぞれの「帰る場所」を見つけたエドとアインがビバップ号を去った後、残されたスパイクとジェットが、がらんとした船内で黙々と大量のゆで卵を食べるシーンは、本作屈指の名場面として知られている 。

出典:闇鍋はにわ on X

このシーンにおける「ゆで卵」の選択は、極めて巧みな象徴表現である。探偵小説などに由来する「ハードボイルド」という言葉は、非情で感傷に溺れないタフな精神性を指すが、その語源は文字通り「固ゆで卵(hard-boiled egg)」である 。

エドやフェイといった、彼らのハードボイルドな生き方を和らげる存在(=疑似家族)が崩壊したとき、スパイクとジェットに残されたのは、彼らの核である「ハードボイルド」な自分自身だけであった。彼らは、言葉にできない寂しさや喪失感を、自らのアイデンティティそのものである「固ゆで卵」を無心に食べ続けるという行為によって表現する。それは、失われた温もりへの哀悼であり、再び孤独な現実へと回帰するための、痛切な儀式なのである。

スパイクの実存主義的な旅

スパイク・スピーゲルの口癖である「なるようにしか、ならねえよ」という言葉は、一見すると運命に身を任せるニヒリスティックな諦観の表れに見える 。しかし、物語の終盤、彼がビシャスとの最後の戦いに向かう際に口にする「死にに行く訳じゃない。俺が本当に生きてるかどうか、確かめに行くんだ」という台詞は、その受動的な態度との明確な決別を示している 。

これは、実存主義的な観点から解釈することができる。ジュリアの死によって、彼が夢見ていた未来、すなわち「生きる理由」が完全に失われたとき、彼は虚無の淵に立たされる 。その虚無の中で、彼は他者や運命によって定められた人生を拒絶し、自らの自由意志で「行動」することを選択する。

ビシャスとの対決は、もはや復讐や義理のためではない。それは、自らの存在を、その生の実感を、命を懸けた行動そのものを通じて確かめようとする、最後の、そして唯一の手段なのである 。彼は、死ぬために行くのではない。自らの選択によって死と向き合うことで、初めて「本当に生きている」ことを実感するために行くのだ。

魂のサウンドトラック:菅野よう子が創造した音楽宇宙

『カウボーイビバップ』のアイデンティティは、その音楽と不可分に結びついている。音楽監督・菅野よう子が創造したサウンドは、単なる作品の構成要素ではなく、作品そのものの魂である。

“Bebop”という名の音楽性

本作のタイトルにもなっている「ビバップ」とは、1940年代に生まれたジャズのスタイルの一つである。それは、即興演奏(インプロヴィゼーション)を主体とし、複雑なハーモニーと高速なリズムを特徴とする、極めて自由でスリリングな音楽であった 。

このビバップの精神は、そのまま『カウボーイビバップ』の物語構造に反映されている。各話のエピソードは、ハードボイルドなサスペンスから、ドタバタコメディ、SFホラー、そして感傷的な人情噺まで、まるでジャズミュージシャンが即興でソロを回すかのように、自由自在にジャンルとトーンを横断していく 。この予測不可能な展開こそが、本作を「ビバップのセッション」たらしめているのである。

The Seatbeltsと「Tank!」の衝撃

菅野よう子が本作のために特別に編成したセッション・バンド、それが「The Seatbelts」である。彼らが演奏するオープニングテーマ「Tank!」は、その衝撃的なビッグバンド・ジャズのサウンドで、アニメ史にその名を刻んだ 。

冒頭のウッドベースの無骨なリフから、咆哮するようなブラスセクション、そして炸裂するパーカッションまで、その全てが視聴者を一瞬にして作品のクールで危険な世界へと引きずり込む。海外の音楽プロデューサーたちも、その作曲と演奏のレベルの高さに驚嘆の声を上げている 。

この音楽の統合は、単に雰囲気を盛り上げるという次元に留まらない。本作において音楽は、物語の構造そのものを規定している。各話が「Session」と銘打たれているように、シリーズ全体が、一つの中心テーマ(登場人物たちの過去)を、様々な楽曲(各話)とスタイル(ジャンル)で探求していく壮大な「コンセプト・アルバム」として機能している。音楽は物語に寄り添うのではなく、物語の展開やリズム、感情の起伏を能動的にリードしていく。

この音楽と物語の深い統合こそが、『カウボーイビバップ』という作品が、そのジャンル横断的な性質にもかかわらず、驚くべき一貫性と完成度を保っている理由なのである。

結論:『お前はその重荷を背負って生きていくんだ』

出典:WallpaperBetter

不朽の傑作として

『カウボーイビバップ』は、渡辺信一郎の卓越した演出、信本敬子の魂のこもった脚本、川元利浩の生命感あふれるキャラクター、そして菅野よう子の革新的な音楽が、完璧な化学反応を起こして生まれた、アニメ史における紛れもない金字塔である。その評価は国内に留まらず、1998年の第3回アニメーション神戸で作品賞を、2000年の第31回日本SF大会で星雲賞メディア部門を受賞するなど、批評的にも絶大な成功を収めた 。

西洋への扉を開いた「ゲートウェイ・アニメ」

本作の功績として特に大きいのは、2000年代初頭の欧米圏において、多くのアニメ未経験者にとって日本アニメの奥深さに触れる入り口、すなわち「ゲートウェイ・アニメ」としての役割を果たしたことである 。

フィルム・ノワールや西部劇といったアメリカのポップカルチャーに対する深い理解とリスペクトに満ちた作風は、海外の視聴者にとって親しみやすいものであった 。同時に、それは単なる模倣ではなく、アニメという日本独自の表現手法によって昇華された、全く新しい体験を提供した。

その影響は、後に制作されたSF西部劇ドラマ『ファイヤーフライ 宇宙大戦争』など、数多くの作品に見て取ることができる 。

最後のメッセージ

物語の最後に、黒い背景に白文字で表示されるメッセージ、「You’re Gonna Carry That Weight.」。これは、ビートルズの楽曲「Carry That Weight」からの引用であり、作品全体のテーマを凝縮した、あまりにも有名で、あまりにも重い言葉である 。

過去は消すことも、逃れることもできない。喜びも、悲しみも、愛も、後悔も、その全てが自分という人間を形成する分かち難い「重荷」である。そして、その重荷を自らの肩に背負い、歩き続けていくことこそが、人生そのものである。『カウボーイビバップ』は、その厳然たる事実を、一切の感傷を排して描き切った。

スパイクは、その重荷を背負ったまま過去と刺し違える道を選んだ。フェイとジェットは、その重荷を背負いながらも、未来へと歩き続ける道を選んだ。

このビターで、しかしどこまでもリアルな人生観。それこそが、『カウボーイビバップ』が放送から四半世紀を経た今なお、我々の心を捉えて離さない理由なのである。

See You Space Cowboy…

コメント