「もし神様から授かった『運』が、必ずしも心からの幸福を約束するものではなかったとしたら…?」

文豪・芥川龍之介が、そんな根源的で少しぞっとするような問いを投げかける短編小説『運』。あなたはこの物語を読み、主人公の女を「結果的に望みが叶った幸せ者だ」と感じるでしょうか。それとも「たとえ裕福になれても、こんな運命はまっぴらだ」と感じるでしょうか。

この記事では、芥川龍之介の短編『運』について、ネタバレありで詳細なあらすじと、作品の核心に迫る深い考察を、原作の背景にも触れながらお届けします。

- 『運』のあらすじを、登場人物の心情も含めて詳しく知りたい

- 物語が問いかける「幸福」や「運命」「善悪」について深く考えてみたい

- 芥川作品の、ただ面白いだけではない、奥深い魅力を知りたい

こんな風に考えている方には、きっと楽しんでいただける内容です。ぜひ最後までお付き合いください。

芥川龍之介『運』はこんな人におすすめです

- 人生の選択や幸福の本質について、深く思索したい人

- 人間のエゴや、状況によって揺らぐ善悪の曖昧さに興味がある人

- 『今昔物語集』など、古典文学をベースにした重厚な物語が好きな人

- 短い時間で、読後も長く心に残り続けるような強烈な読書体験をしたい人

作品の基本情報

| 項目 | 内容 |

| 作者 | 芥川龍之介 |

| 発表年 | 1917年(大正6年) |

| 初出誌 | 雑誌『文章世界』 |

| 典拠 | 『今昔物語集』巻十六「貧女清水観音値盗人夫語第三十三」 |

| 収録作品集 | 『羅生門』、『羅生門・鼻』など |

主な登場人物

- 翁(おきな):陶物師(陶器職人)の老人。物語の語り手。人生の酸いも甘いも噛み分けた上で、運命に対して達観し、物事の表面的な結果だけでは判断しない懐疑的な視点を持っています。

- 青侍(あおざむらい):翁の話の聞き手である、さほど身分の高くない若い侍。若さゆえの単純さで、目に見える物質的な幸福を素朴に信じる現実主義者です。

- 女:物語の中心人物。母親と死別し、明日の生活もままならないという絶望的な貧しさから抜け出すため、清水の観音様に「一生安楽に暮らせるように」と一心に願います。

- 男:女が観音様のお告げで出会う男。その正体は、都で噂の高い盗人です。女の運命を劇的に変える、触媒のような存在です。

- 尼の老婆:男の住処である塔にいた謎の多い老婆。女の運命を決定的に、そして悲劇的に左右するキーパーソンとなります。

『運』のあらすじ(前半)

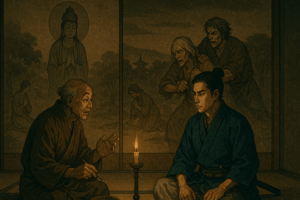

物語は、春まだ浅い京都、清水寺へと続く道端で、黙々と陶器を作っている翁のもとに、一人の若い青侍が退屈しのぎに訪れるところから始まります。

青侍は、清水の観音様にお参りすれば本当に「運」を授かることができるのか、と素朴な疑問を翁にぶつけます。

すると翁は「神仏が授ける運の善し悪しは、我々人間の浅はかな知恵では、簡単にはわからないものだ」と静かに答え、その一つの例として、自分が若い頃に見聞きした、ある女に起きた不思議な話をはじめます。

たった一人の母親を亡くし、生きる望みさえ失いかけていた貧しい女。彼女は最後の望みを託し、「どうか、この苦しい生活から抜け出し、一生を安楽に暮らせますように」と清水の観音様に一心に祈ります。二十一日間の願掛けの末、満願の夜、彼女は夢うつつに「帰り道に出会う男の言うことを聞け」というお告げを授かりました。

お告げ通り、帰り道で一人の男に強引に声をかけられた女。しかし、その出会いが、彼女を思いもよらない、そして決して後戻りのできない運命の渦へと引きずり込んでいくことになるのです…。

物語の結末までの詳細なあらすじ(後半)

観音様のお告げを信じるしかなかった女は、男にされるがまま、八坂寺の荒れ果てた塔で一夜を共にします。男は女に夫婦になることを一方的に求め、その証として、盗品である高価な綾や絹の布を気前よく与えました。

しかし、男が次の「仕事」に出かけた隙に、恐怖と好奇心から塔の中を改めてみた女は、奥の部屋に山と積まれた莫大な財宝を発見します。男がただの盗人であることを確信した女は、言いようのない恐怖に駆られ、ただちに逃亡を決意します。

ところが、人の気配などないと思っていた塔にはもう一人、皺だらけの尼の老婆がいました。女の逃亡を阻もうとする老婆と必死に揉み合いになった末、パニックに陥った女は、とっさにそばにあった砂金の詰まった重い袋を投げつけ、意図せずして老婆を殺害してしまいます。

人を殺めたという事実に震えながらも、男から与えられた布だけは手放さず、塔から逃げ出した女。すると町の通りで、夫であった盗人が役人に捕らえられ、無様に引き立てられていく場面に遭遇します。

その後、女は盗人の布を元手にして商売を始め、その才覚を発揮し、やがて誰もが羨むような裕福な暮らしを手に入れました。まさに、彼女が血の滲むような思いで願った通りの「安楽な暮らし」が、完璧な形で実現したのです。

翁の話を聞き終えた青侍は、興奮した様子で「途中で何があろうと、結果的に幸せになったのだから、彼女は実に運のいい、幸せ者だ」とあっけらかんと結論づけます。

しかし、翁は泥のついた手を洗いながら、その言葉を静かに否定するのでした。

「私なら、そういう運はまっぴらご免ですね」

二人の価値観が決して交わることのない深い溝を残したまま、物語は静かに幕を閉じます。

感想と考察:この「運」は本当に“幸運”だったのか?

この物語の最大の魅力であり、読後に重い問いを投げかけてくるのは、翁と青侍の対話によって浮き彫りになる**「幸福とは何か?」**という、あまりに普遍的で、あまりに難しいテーマです。

考察ポイント1:物質的な幸福 vs 精神的な幸福

青侍は、女が最終的に富を得て安楽な暮らしを手に入れたという「結果」だけを見て、彼女を「幸せ者」だと判断します。これは、過程はどうあれ、物質的な豊かさこそが幸福であるという、非常に分かりやすく、ある意味で現代的な価値観です。目的を達成するためなら、多少の犠牲や汚い手段もやむを得ない、という考え方にも通じるかもしれません。

一方で翁は、その富を得るまでの「過程」そのものを厳しく問題視します。盗人の妻となり、あまつさえ人を殺めて手に入れた富。その上に成り立つ「安楽な暮らし」を、彼は「悪い運」だと断じます。これは、たとえ貧しくとも、倫理的な正しさや後ろめたさのない精神的な安寧こそが幸福に不可欠だという価値観の表れです。女が手に入れた幸福の「重さ」や、その裏にある罪の意識を、翁は見過ごすことができないのです。

どちらの意見が絶対的に正しいという答えは、物語の中では提示されません。しかし、芥川はこの埋めがたい二人の対立を描くことで、「あなたにとって譲れない幸福の条件とは何ですか?」と、私たち読者一人ひとりの価値観を鋭く揺さぶってくるのです。

考察ポイント2:罪を犯して得た富に意味はあるのか?

この物語が、単なる道徳的な教訓話や不思議な霊験譚で終わらないのは、芥川が原作の『今昔物語集』に「尼殺し」という、物語の倫理観を根底から覆す衝撃的な改変を加えた点にあります。

原作では、女はただ隙を見て逃げるだけです。しかし芥川は、女に殺人を犯させることで、物語に解決不能なほどの強烈な倫理的ジレンマを生み出しました。

- 願いは、確かに叶った。しかし、その成就のために、取り返しのつかない罪を犯してしまった。

- 安楽な暮らしは手に入れた。しかし、その豪華な屋敷の礎には、一人の人間の犠牲が埋まっている。

この「願いが叶うことの代償」というテーマは、芥川の他の代表作『羅生門』にも通じます。生きるためには悪をも厭わない「生存のためのエゴイズム」と、その行為がもたらす心の葛藤。この重いテーマこそ、芥川文学の真骨頂と言えるでしょう。『運』で描かれるのは、生きるか死ぬかという極限状態だけでなく、「より良く生きたい」という願望がエゴと結びついた時、人はどこまで非情になれるのか、という、さらに深い人間性の闇なのです。

考察ポイント3:現代にも通じる芥川の痛烈なメッセージ

この作品が書かれたのは、日本が国として大きな利益を得ていた第一次世界大戦の真っ只中です。一部の研究では、青侍の「結果さえ良ければいい」という考え方は、戦争によって国が豊かになるなら、他国の犠牲は厭わない、という当時の物質主義や好戦的な風潮への痛烈な批判だったとも言われています。

「目的のためなら手段は選ばない」という考え方は、100年以上経った現代社会でも、ビジネス、政治、あるいは個人の生き方に至るまで、決して他人事ではありません。この物語は、私たちに**「手に入れた『結果』と同じくらい、あるいはそれ以上に、そこに至る『過程』や『手段』のあり方が、その価値を決定づけるのではないか」**という、忘れがちですが非常に大切な視点を、改めて思い出させてくれます。

まとめ:あなたの答えは、どちらですか?

今回は、芥川龍之介の短編『運』のあらすじと、その背景にある深いテーマについての考察をお届けしました。

観音様が授けたとされる「運」によって、結果的に富と安楽な暮らしを手に入れた女。しかし、その幸福は、盗みと殺人という罪の上に成り立っていました。

あなたはこの女の運命を、心から「幸運」だったと言えるでしょうか? それとも、どんな富も償えない「不運」の始まりだったと思いますか?

この物語には、作者が用意した明確な正解はありません。だからこそ、読むたびに新しい発見があり、自分自身の価値観や倫理観を見つめ直す、鏡のような役割を果たしてくれます。

ぜひ、あなたもこの機会に芥川龍之介の『運』を手に取り、この永遠の問いに対する自分なりの答えを探してみてください。そして、もしよろしければ、あなたの考えを下のコメント欄で教えていただけると、これ以上嬉しいことはありません。

English Summary

Un (Cloud) – Full Analysis, Symbolism & Interpretation

TL;DR

Akutagawa’s Un (Cloud) is a quietly evocative short story that uses the motif of a drifting cloud to meditate on transience, memory, and the impermanence of human presence. This analysis explores how the narrative’s restraint, imagery, and emotional undercurrents layer meaning beneath its minimal surface.

Background and Context

Written during Akutagawa’s mature period, Un is characteristic of his later style—economical prose, poetic resonance, and ambiguous emotional tone. In the broader context of modern Japanese literature, “cloud” motifs often evoke ephemerality, fleeting thought, and the boundary between the seen and unseen. Akutagawa engages with these traditional images while inflecting them with personal tension.

Plot Summary (No Spoilers)

The narrator describes observing a solitary cloud drifting across the sky, and reflects upon how it seems to embody memories, absence, and impermanence. Interwoven are glimpses of human life—perhaps past relationships, unspoken regrets, or vanished presences—that the cloud seems to mirror or carry. The story culminates not in dramatic revelation, but in a shift of perception: what was outward becomes inward, and what appears ephemeral becomes laden with significance.

Key Themes and Concepts

- Impermanence & Ephemerality — The cloud’s movement underscores how life, emotions, and memory are transient.

- Memory & Presence — The cloud acts as a mirror: we project our recollections onto its form, giving shape to absence.

- Distance & Proximity — The story highlights the distance between observer and object, between past and present, and how consciousness bridges it.

- Minimalism & Suggestion — Akutagawa’s sparse language invites readers to inhabit silence and fill gaps with their own emotion.

Deep Dive & Interpretation

The narrator’s gaze shifts gently from the cloud itself to the shifting light, weather, or wind—details that subtly modulate meaning. The cloud may evoke lost encounters or emotional pauses the narrator can no longer articulate. The lack of plot resolution is deliberate: Akutagawa relies on poetic tension and emotional resonance rather than narrative payoff. The cloud becomes symbol and presence, not just a metaphor but a companion to thought.

In modern reading, Un can be read as an allegory for grief or longing—the things we cannot hold but must live with. The faint image of the cloud remains in memory long after it has passed from view.

Conclusion

Un is a quietly powerful example of Akutagawa’s poetic minimalism. It is less about story than mood, less about characters than consciousness. For readers drawn to lyrical, introspective works that linger beyond the page, Un offers a subtle but profound meditation on how we see what is fleeting—and how that seeing transforms us.

コメント