1917年、天才が放った短くも鋭い寓話

1917年(大正6年)、文壇は一人の若き天才の登場に沸いていた。その名は芥川龍之介。前年に発表した『鼻』が夏目漱石から絶賛され、一躍時代の寵児となった芥川は、この年、最初の短編集『羅生門』を刊行し、その地位を不動のものとしつつあった 。この創造的エネルギーに満ちた年に、彼は一見すると童話のようにも読める、しかし極めて鋭利な知性と風刺に満ちた短編『蛙』を発表したのである。この作品は、芥川文学特有の知的技巧と冷徹な人間観察が凝縮された、短くも強烈な寓話である 。

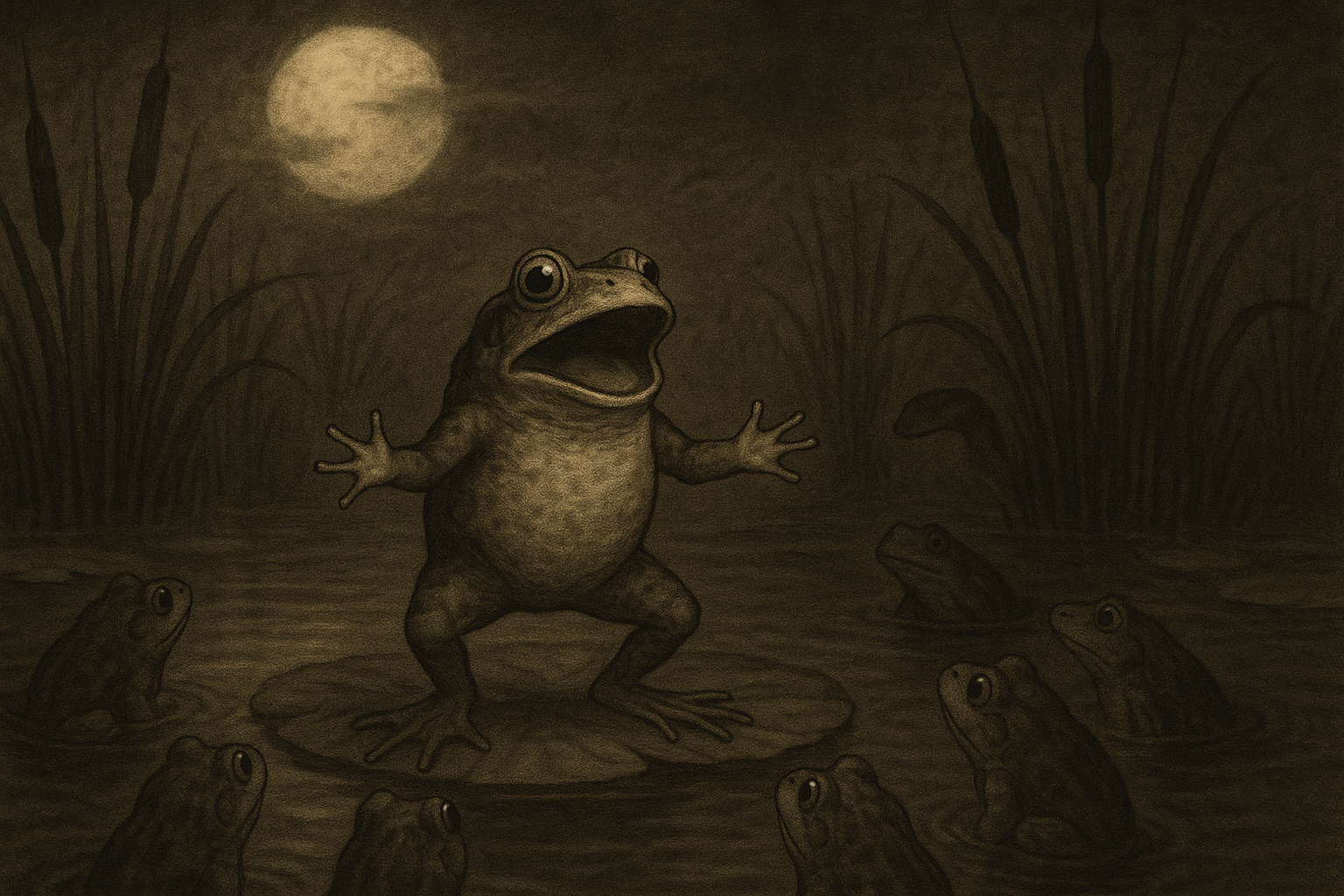

物語は、池に住む蛙たちの一つの共同体から始まる。彼らは確固たる世界観、すなわち哲学と神学体系を持っていた。しかし、その完璧なはずの世界は、突如として訪れた一つの悲劇によって根底から揺さぶられる。

この作品が読者に突きつける問いは普遍的である。自らの信じる世界観が残酷な現実によって粉々に砕かれた時、我々はどう反応するのか。現実に合わせて信念を修正するのか、それとも信念を維持するために現実の方を捻じ曲げて解釈するのか。『蛙』は、この根源的な問いを、動物寓話という巧みな形式を用いて探求する。

その単純な物語の背後には、人間の傲慢さ、イデオロギーによる自己欺瞞、そして「悪」の問題といった、複雑で深遠なテーマが隠されている。芥川が選んだ寓話という形式は、これらのテーマを直接的にではなく、一種の鏡として読者に提示する。読者はまず蛙たちの愚かさを客観的に眺めるが、やがてその姿に自らの影を見出すことになるのである 。

作品概要 – 芥川龍之介『蛙』の基本情報

本稿では、この『蛙』という作品を詳細に分析していく。まずは、作品の基本的なデータを以下に示す。

| 項目 | 詳細 |

| 作品名 | 蛙 |

| 作者 | 芥川龍之介 |

| 発表年 | 1917年(大正6年) |

| 初出誌 | 『帝国文学』 |

| 初出時の標題 | 蛙と女体 |

| ジャンル | 短編小説、寓話 |

特筆すべきは、初出時の標題が『蛙と女体』であった点である 。現存するテクストでは「女体」に関する部分は見られないが、この事実は、芥川が当初より広範なテーマを構想していた可能性を示唆しており、作品に一層の奥行きと謎を与えている。

詳細なあらすじ(ネタバレあり)- 池の中の蛙たちが聞いた雄弁と悲劇

物語は、夏の日の古い池の情景から始まる。池に住む蛙たちの「ころろ、からら」という鳴き声は、単なる鳴き声ではなく、実は盛んな議論なのである 。

中でも一際目立つ、芦の葉の上に陣取った一匹の蛙が、「大学教授のやうな態度」で演説を始める 。彼の説く哲学は明快である。「水は何の為にあるか。我々蛙の泳ぐ為にあるのである。虫は何の為にゐるか。我々蛙の食ふ為にゐるのである」 。この論理は次々と展開され、土も、草木も、空も、そして太陽さえも、すべてが我々蛙の幸福のために存在しているのだと結論づけられる。

この壮大な蛙中心主義の宣言は、池中の蛙たちの「ヒヤア、ヒヤア」という喝采を浴びる。演説者の蛙は、この森羅万象がことごとく自分たちのためにあるという事実を闡明し、全宇宙を創造した神に感謝を捧げようとする 。

しかし、その荘厳な瞬間は、突如として引き裂かれる。蛙たちの歓声で目を覚ました一匹の蛇が、音もなく芦の中から鎌首をもたげる 。演説者の蛙が、まさに「神の御名は讃むべきかな……」と唱えようとしたその刹那、蛇の頭が猛然と伸び、この雄弁な蛙は一瞬にしてその口に咥えられてしまった 。池の中は「からら、大変だ」「ころろ、大変だ」という叫び声で満たされ、開闢以来のパニックに陥る。

この絶望的な混乱の中、一匹の若い蛙が、泣きながら本質的な問いを投げかける。「水も艸木も、虫も土も、空も太陽も、みんな我々蛙の為にある。では、蛇はどうしたのだ。蛇も我々の為にあるのか」 。この問いは、彼らの世界観そのものを崩壊させかねない危険なものである。

その時、年老いた蛙らしい声が、恐るべき神学的な回答を与える。そうだ、蛇も我々蛙のためにあるのだ、と。もし蛇がいなければ蛙は増えすぎてしまい、世界(池)が狭くなってしまう。だから蛇は我々を食いに来るのだ。そして、食われた蛙は「多数の幸福の為に捧げられた犠牲」なのだと 。

物語は、この年老いた蛙の最後の言葉で締めくくられる。彼は、悲劇を完全に自分たちの世界観に取り込み、こう断言するのである。「さうだ。蛇も我々蛙の為にある。世界にありとあらゆる物は、悉く蛙の為にあるのだ。神の御名は讃む可べきかな」 。

深掘り考察 – 『蛙』に込められた三重の風刺

この短い物語には、少なくとも三つの層からなる鋭い風刺が込められている。それは単なる動物寓話の枠を遥かに超え、人間社会と精神の本質を抉り出す。

1. 人間中心主義(自己中心主義)への痛烈な皮肉

最も直接的な風刺の対象は、人間の傲慢さ、すなわち人間中心主義(アントロポセントリズム)である。蛙たちが「森羅万象は我々のために存在する」と信じる姿は、人間が自らを「万物の霊長」とみなし、世界が自分たちを中心に回っていると考える傲慢さの完璧な寓意である 。これはまさに「井の中の蛙大海を知らず」という諺を物語化したものに他ならない。池という限られた世界が、蛙たちにとっての全てなのである。

さらに注目すべきは、演説者の蛙が「大学教授のやうな態度」と描写されている点である 。これは偶然ではない。東京帝国大学出身の知識人であった芥川は、学問の世界に身を置く者として、その内部の力学と陥穽を熟知していた。ここで描かれるのは、限定的な観測データから壮大で包括的な理論を構築し、自らの世界観を客観的な真理として提示する知識人への痛烈な皮肉である。

蛙の教授の演説は、前提(水は泳ぐため)から結論(宇宙は我々のもの)へと至る、それ自体は論理的な構造を持つ。しかし、その前提が根本的に自己中心的であるため、導き出される結論もまた、壮大な誤謬となる。そして、その精緻な理論体系は、理論などお構いなしの残酷な現実、すなわち蛇の一撃によって無残に破壊される。これは、芥川が自らの属する知識人階級の持つ傲慢さと盲目さを、内部告発的に風刺しているのである 。

2. 恐るべき自己正当化と「多数の幸福のための犠牲」

物語の核心は、単なる自己中心主義の暴露にとどまらない。悲劇が起きた後の蛙たちの反応、特に年老いた蛙による解釈に、より深く恐ろしいテーマが潜んでいる。彼の説明は、単なる信念の表明ではなく、崩壊しかけたイデオロギーを維持・補強するための政治的行為である。

ここで鍵となるのが、「多数の幸福の為に捧げられた犠牲」という言葉である 。この功利主義的、あるいは全体主義的な論理は、現実の歴史において、あらゆる暴力や理不尽を正当化するために利用されてきた 。芥川は『侏儒の言葉』の中で「正義も理窟をつけさへすれば、敵にも味方にも買はれるものである」と喝破したが、まさに年老いた蛙は、仲間が捕食されたという理不尽な悲劇に対し、「個体数調整」という「理窟」をつけることで、自分たちの世界観の「正義」を買い戻しているのである 。

この一連の動きは、社会秩序を維持するためのイデオロギー装置の働きそのものを描き出している。教授の死は、蛙たちの社会に混乱と実存的な恐怖をもたらした。若い蛙の「では、蛇は?」という問いは、既存の価値体系を根底から覆しかねない、極めて危険で革命的な問いであった。

これに対し、年老いた蛙(旧来の秩序や権威の象徴)は、この問いを無力化する解答を提示する。彼は、蛇という「例外」を否定するのではなく、既存のシステムに巧みに組み込んでみせた。つまり、我々の世界観は間違っていなかった、ただ我々が知るよりも少し複雑だっただけなのだ、と。犠牲者に対して「崇高な犠牲」という役割を与えることで、無意味な死は共同体のための意味ある貢献へと変換される。これは、パニックを鎮め、社会の安定を回復させるための、極めて強力な精神的統制術なのである。

3. 宗教と神の存在 – 救済か、あるいは都合の良い解釈か

物語全体を貫くのが、「神の御名は讃むべきかな」という宗教的な言葉である 。旧約聖書の『ヨブ記』などに見られるこの句は、理不尽な苦難に直面してもなお神を讃える、強靭な信仰の表明として知られる。しかし、この物語における使用法は、徹底して皮肉的である。蛙たちは、悲劇にもかかわらず神を讃えるのではない。悲劇を自分たちの世界観を補強する材料に「できてしまったから」神を讃えるのである。

芥川は『奉教人の死』や『西方の人』といった作品群で、キリスト教の信仰や奇跡、そしてそれが要求する精神のあり方に深い関心を寄せていた 。『蛙』は、そうした彼の思索の一環として、自己満足的な信仰への批判を寓話化したものと解釈できる。

蛙たちの信じる神は、彼らの理解を超えた超越的な存在ではない。むしろ、彼らの共同体のエゴが投影された、極めて都合の良い存在である。この神は、蛙たちに厳しい試練を与えるのではなく、彼らの自己中心的な世界観を常に肯定してくれる。この物語は、自らの安寧と自尊心を確認するために利用される「便利な信仰」の構造を、冷徹に描き出しているのである 。

他作品との比較で見る『蛙』の位置づけ

『蛙』は、芥川の他の主要作品と比較することで、その文学的な位置づけが一層明確になる。

『鼻』との比較 – 自意識と傍観者の利己主義

『鼻』(1916年)と『蛙』は、共に「エゴ」のあり方を主題とする。『鼻』の主人公・禅智内供は、他者の視線によって傷つけられる自意識に苦しむ 。一方、『蛙』の教授は、肥大化した自己中心的なエゴの体現者である。両作品を結びつけるのは、「傍観者の利己主義」というテーマである。『鼻』において、人々は内供の不幸を見て笑う。それは、彼の異形が自分たちの正常さを確認させ、優越感という満足を与えるからである 。

同様に、『蛙』における生き残った蛙たち(傍観者)は、仲間の死という悲劇を、自らの心理的安寧と秩序の回復に役立つように即座に再解釈する。個人の悲劇は、安定した物語を必要とする共同体の都合によって、いとも簡単に消費されてしまうのである。

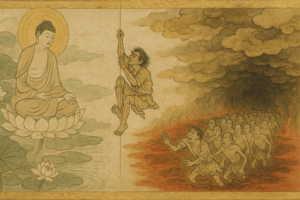

『蜘蛛の糸』との比較 – エゴイズムと救済の条件

『蜘蛛の糸』(1918年)もまた、神的な視点から人間の欠点が描かれる寓話である。地獄に落ちた大泥棒カンダタは、一筋の蜘蛛の糸という救済の機会を与えられるが、「この糸は己(おれ)のものだ」という利己的なエゴイズムによって、その機会を自ら手放してしまう 。

『蛙』と『蜘蛛の糸』は、エゴイズムがもたらす二つの異なる結末を提示している。カンダタの「個人的」なエゴイズムは、彼自身の破滅を招いた。一方で、蛙たちの「集団的」なエゴイズムは、破滅ではなく、自己完結した妄想の強化へと繋がる。カンダタのエゴが他者との繋がりを断ち切ったのに対し、蛙たちのエゴ(「宇宙は『我々』のものだ」)は、彼らを一つの共同体として結束させる。危機に直面した時、そのイデオロギーを修復したのは共同体自身であった。芥川はここで、個人的な利己心よりも、集団的な妄想の方が、より安定的で、そしておそらくはより恐ろしいものであることを示唆しているのかもしれない。

『河童』との比較 – 寓話から社会風刺へ

『蛙』は、10年後に発表される、より長大で包括的な社会風刺小説『河童』(1927年)のプロトタイプと見なすことができる 。両作品は、人間以外の社会を鏡として、人間の制度、文化、信念を批判するという共通の手法を用いている。『蛙』が自己中心主義という単一の哲学的欠陥に焦点を絞ったレーザー光線だとすれば、『河童』は政治、芸術、恋愛、宗教、資本主義といった人間社会の全般を射程に収める広角レンズである。この比較からは、芥川の風刺作家としての手法が、10年をかけて深化・発展していく軌跡を読み取ることができる。

まとめ – 100年後も色褪せない「井の中」への警鐘

芥川龍之介の『蛙』は、単なる動物寓話ではない。それは人間中心主義への痛烈な皮肉であり、イデオロギーが自己を正当化する恐るべきメカニズムの解剖図であり、そして自己満足的な信仰への冷笑的なパロディである。この三重の風刺によって、物語は時代を超えた普遍性を獲得している。

ソーシャルメディアのフィルターバブルや政治的なエコーチェンバーの中で、人々が自分たちの信じたい情報だけを選択的に受け入れる現代において、「井の中の蛙」への警鐘は100年以上前よりもむしろ切実な響きを持つ 。芥川が1917年に描いたこの短い物語は、現実によって挑戦されることを拒み、代わりに自らの中心性を無限に正当化し続ける世界観の危険性を、我々に突きつけている。我々は皆、程度の差こそあれ、池の中の蛙であり、この宇宙が自分たちのために作られたのだと信じたい誘惑に常に駆られているのである。

コメント