芥川龍之介の「地獄変」は、大正文学の金字塔であり、作者の代表作の一つとして揺るぎない地位を確立している文学作品である 。1918年に新聞連載という形で世に出て以来、その衝撃的な物語は数多くの読者に強烈な印象を刻みつけ、今日に至るまで文学史上で語り継がれてきた 。

この物語の核心にあるのは、芸術的創造、人間の倫理、そして絶対的な権力という三つの要素が引き起こす、凄絶な衝突である。芸術のためには、いかなる代償も許されるのか。天才と狂気の境界線はどこにあるのか。「地獄変」は、読者に対してこれらの根源的な問いを投げかける。本稿では、その詳細なあらすじから登場人物の深層心理、作品に込められたテーマ、さらには複雑な批評史に至るまで、この不朽の名作を徹底的に解剖していく。

第一章:物語の誕生 ― 説話から文学へ

1.1. 発表と収録

「地獄変」が初めて世に姿を現したのは、1918年(大正7年)5月1日から22日にかけて、『大阪毎日新聞』および『東京日日新聞』に連載された時であった 。その後、翌1919年(大正8年)1月には、新潮社から刊行された作品集『傀儡師』に収録され、芥川の初期の代表作としての評価を不動のものとした 。新聞連載から短期間で作品集にまとめられた事実は、発表当初から本作がいかに高く評価されていたかを物語っている。

1.2. 典拠『宇治拾遺物語』との比較

本作の着想の源泉は、13世紀頃に成立したとされる説話集『宇治拾遺物語』に収められた「絵仏師良秀家の焼くるを見て悦ぶ事」という短い逸話にある 。

原作の物語は、絵仏師の良秀(りょうしゅう)が自宅の火事に遭遇した際、逃げるどころか、燃え盛る炎を見て「年来不動明王の火炎を悪しく描きけるなり。今見るに、火の燃ゆる様、かうこそありけれ」と喜び、これでようやく本物の炎が描けると悦に入った、という芸術家の異様な執念を描く単純な逸話である 。

しかし、芥川の「地獄変」は、この原作を単に翻案したものではない。全く新しい物語へのラディカルな「変容」である。芥川はまず、主人公の名を「よしひで」と改めた 。そして何よりも決定的な創作は、原作には存在しない二人の主要人物、冷酷非道な権力者である「堀川の大殿」と、良秀が溺愛する「娘」を物語の中心に据えた点にある 。

この二人の登場人物の創造こそ、芥川の天才的な脚色の中核をなす。原作の葛藤が、芸術家の内面における「芸術的探求心 vs. 社会的常識」という比較的単純なものであったのに対し、芥川は「芸術家(良秀) vs. 権力者(大殿)」という外部の闘争軸を導入した。そして、その二つの巨大な力の狭間で犠牲となる「娘」を配置することで、物語に悲劇的な深みを与えたのである。

これにより、芸術家の狂気を描いた一編の説話は、芸術、権力、そして愛憎が渦巻く、重層的で壮絶な心理ドラマへと昇華された。単純な逸話が、人間の本質を鋭くえぐる普遍的な文学作品へと生まれ変わった瞬間であった。

第二章:詳細なあらすじ(完全ネタバレ)

物語は、堀川の大殿に長年仕える一人の侍臣の回想という形で語られる 。彼は、今は亡き大殿の偉大さを語りながらも、その御一代の中でも最も恐ろしい出来事として、「地獄変の屏風」にまつわる一件を語り始める。

登場人物の紹介と発端

物語の中心人物は三人である。一人は、当代随一と謳われるほどの権勢を誇るが、その内には冷酷さを秘めた堀川の大殿 。もう一人は、その大殿に仕える天才絵師、良秀(よしひで)。彼は比類なき画才を持つ一方で、猿のように醜い容貌と傲慢不遜な性格から、誰からも嫌われていた 。そんな良秀が唯一、人間的な愛情を注いでいたのが、彼に似ず美しく心優しい15歳の一人娘であった 。

物語は、この娘を大殿が小女房(侍女)として召し上げたことから動き出す。良秀はこの人事を快く思わず、絵の褒美を問われるたびに娘を返してほしいと願い出て、大殿の不興を買う 。やがて、大殿が娘に懸想しているのではないかという噂が立ち始める 。

地獄変屏風の依頼

ある日、大殿は良秀に「地獄変」を描いた屏風の制作を命じる 。これは、仏教における地獄の責め苦を描き出す、恐ろしくも荘厳な画題であった。

狂気の創作過程

「見たものでなければ描けない」という徹底した写実主義を信条とする良秀は、地獄の光景を再現するため、常軌を逸した行動に出る 。弟子を鎖で縛り上げ、その苦悶の表情を写し、また別の弟子を梟に襲わせて、逃げ惑う様を観察するなど、工房はさながら本物の地獄と化した 。良秀の振る舞いは日に日に狂気を帯びていく 。

行き詰まりと高まる緊張

しかし、屏風絵の制作は八割方進んだところで行き詰まる。良秀は屏風の中心に描くべき「檳榔毛(びろうげ)の車が炎上し、その中で美しい上臈(じょうろう)がもだえ苦しむ」という光景を、どうしても描くことができなかったのである 。彼は次第に陰鬱になり、時には一人で涙を流すことさえあった 。時を同じくして、大殿の屋敷では娘が泣いている姿が目撃されるようになり、語り手はある夜、娘が何者かに襲われたかのような現場に遭遇する。しかし、娘は相手の名を決して明かそうとはしなかった 。

運命の願い

懊悩の末、良秀は大殿に直訴する。どうしても燃え盛る車中の貴婦人が描けないため、実際に檳榔毛の車に女を乗せて火を放ち、その様を見せてほしい、と 。この恐ろしい願いを聞いた大殿は、不気味な笑みを浮かべてこれを承諾し、「罪人の女」を乗せてやろうと約束する 。

凄絶なるクライマックス

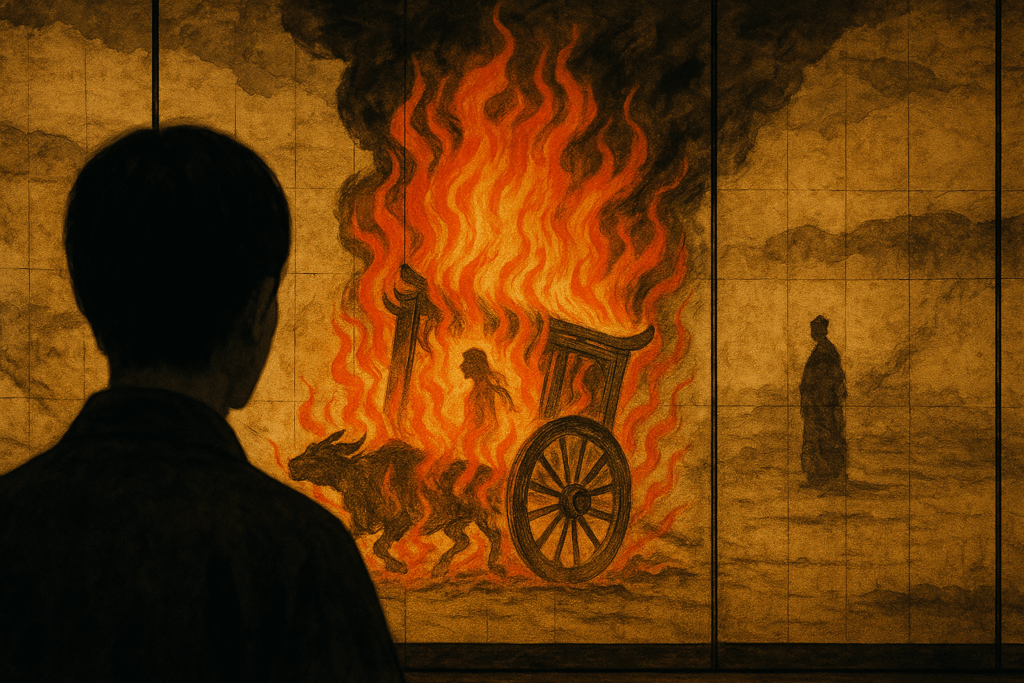

数日後の夜、都から離れた屋敷で、約束の儀式が執り行われる。豪華な檳榔毛の車が用意され、良秀が固唾を飲んで見守る中、幔幕が上げられる。しかし、そこに鎖で縛られていたのは罪人ではなく、十二単をまとった良秀自身の最愛の娘であった 。

良秀は驚愕と苦痛に顔を歪め、娘に駆け寄ろうとするが、侍に阻まれる 。大殿の冷酷な命令一下、車に火が放たれた。娘を乗せた車は、たちまち業火の柱と化す。その瞬間、良秀の表情に驚くべき変化が訪れる。父としての苦悶は消え失せ、その顔には恍惚とした法悦の輝きが満ち溢れた。彼は人間的な感情を超越し、獅子王のごとき威厳をもって、目の前の地獄絵図をただ一心に見つめ続けた 。この芸術家の恐るべき変貌を目の当たりにした大殿は、この惨劇を仕組んだ張本人でありながら、血の気を失い、「喉の渇いた獣のように」喘ぎ、恐怖に打ち震えるのであった 。娘を慕っていた小猿の「良秀」は、主人の後を追い、燃え盛る車に飛び込んで焼け死んだ 。

結末

一月後、良秀は地獄変の屏風を完成させる。その出来栄えは凄まじく、見る者すべてを圧倒し、かつて彼を憎んでいた者さえもその画才を認めざるを得なかった 。しかし、その翌日の夜、良秀は自らの工房で首を吊って命を絶つ。芸術家としての使命を全うした彼には、もはやこの世に留まる理由はなかったのである 。語り手は、大殿がこの一件を「絵のために娘を犠牲にしようとした良秀を懲らしめるためであった」と語っていたと付け加え、物語を締めくくる 。

第三章:三者の相克 ― 登場人物の心理と関係性

「地獄変」の悲劇は、良秀、大殿、そして娘という三者の、決して相容れない意志が衝突した結果である。以下の表は、その複雑な関係性を整理したものである。

| 登場人物 | 性格 | 目的 | 葛藤 |

| 良秀 | 傲慢、芸術至上、子煩悩 | 地獄変屏風の完成 | 芸術への執念 vs. 娘への愛情 ; 大殿への反抗 |

| 大殿 | 権威的、冷酷、審美眼 | 良秀の支配、自己の権威の誇示 | 良秀の不遜な態度 ; 娘への執着(?) |

| 娘 | 孝行、純真、気立てが良い | 父への孝行、貞節の維持 | 大殿からの圧力 ; 父の狂気への憂慮 |

3.1. 絵師・良秀 ― 芸術の悪魔に魅入られた父

良秀という人物は、極端な矛盾を内包している。彼は人間嫌いの傲慢な老人であると同時に、娘を深く愛する一人の父親でもあった 。彼の芸術的信条である「見たものでなければ描けぬ」という言葉は、単なるこだわりではなく、彼の存在そのものを規定する絶対的な法則として描かれる 。

クライマックスにおける良秀の変貌は、単なる精神の破綻ではない。それは、芥川が他の作品でも探求した「善悪を超越した超人」への昇華と解釈できる 。父としての情愛という人間的な最後の枷を、娘の焼死という究極の光景を目の当たりにすることで断ち切り、彼は純粋な芸術の化身となった。その象徴が、父性や人間的良心の最後の名残であった小猿「良秀」の死である 。この小猿が炎に飛び込むことで、良秀の俗世への執着は完全に焼き尽くされ、彼は人間を超えた存在へと変容を遂げた。

彼の恍惚は、この世の倫理を超えた場所で美を掴んだ者の法悦であった。そして、屏風を完成させた後の彼の自殺は、後悔や絶望によるものではなく、自己の存在理由が完全に成就した者の、必然的な結末であった。彼の人生と芸術は、完全に一体化していたのである。

3.2. 堀川の大殿 ― 権力という名の暴君

大殿は、サディスティックな権力の権化として描かれる。語り手である家臣は、彼を度々擁護しようと試みるが 、その行動の端々からは底知れぬ冷酷さが滲み出ている。

彼が娘を焼き殺した動機は、表向きには「良秀を懲らしめるため」とされるが 、物語は、自分を拒んだ娘と、自分に屈しない父親の両方に対する、歪んだ復讐心であったことを強く示唆している 。

大殿の芸術への関心は、純粋な審美眼から来るものではなく、支配欲の現れである。彼が地獄変屏風を依頼したのは、芸術を愛でるためではなく、反抗的な絵師である良秀を意のままに操り、支配するための道具としてであった 。彼が良秀の「車を燃やす」という提案に示した興味は、芸術への共感ではなく、究極の残酷さを実行できる機会を見出したサディストの愉悦に他ならない 。

しかし、彼の計画は思わぬ形で裏切られる。彼は良秀を精神的に打ちのめし、屈服させるつもりであった。だが、良秀は苦悩の果てに人間を超越した存在へと変貌を遂げた。その荘厳な姿を前にした大殿の恐怖は 、自らの権力が、真の創造という巨大な力の前にいかに無力で、獣的なものであるかを悟った瞬間の敗北宣言であった。

3.3. 良秀の娘 ― 踏みにじられた人間性

娘は、物語の中で人間性そのものを象徴する存在である。彼女は父を思う孝心、大殿の圧力に屈しない気高さ、そして小猿を慈しむ優しさを持つ 。しかし、彼女の美徳は、二つの巨大な非人間的な力の前に無力であった。彼女の悲劇的な運命は、父の芸術への狂気と、大殿の権力への執着という、二つの絶対的な意志の衝突点に立たされたことにある。彼女は、芸術と権力の名の下に捧げられた、人間性の尊い犠牲であった。

第四章:物語の核心 ― 芸術至上主義とエゴイズム

4.1. 芸術のための芸術

「地獄変」は、しばしば「芸術至上主義」の文学的極致として語られる 。芸術至上主義とは、芸術は道徳や社会的な有用性から独立しており、それ自体の美しさに最高の価値を置く思想である 。良秀の行動は、この思想を最も恐ろしい形で体現している。彼は弟子を苦しめ、自らの倫理を捨て、ついには最愛の娘の命さえも、一枚の絵を完成させるための「材料」として捧げた 。

この物語は、芸術至上主義が内包する暗黒の側面を、読者の眼前に容赦なく突きつける。一つの傑作は、一人の人間の命に値するのか。芥川は安易な答えを与えない。ただ、その凄絶な光景を、荘厳で恐ろしい美しさとともに描き出すだけである。

4.2. 二つのエゴイズムの激突

この物語の構造は、二つの強大なエゴイズムの衝突として捉えることができる 。

- 良秀の芸術的エゴイズム: 自らの芸術的理想こそが至上の価値であり、そのためには父としての愛情を含む、他のあらゆる義務や感情は二の次であるという信念。

- 大殿の権力的エゴイズム: 支配者としての自己の意志が絶対であり、他者を自らの快楽や復讐、懲罰のための道具として扱うことを許されるという信念 。

この二つのエゴイズムが正面からぶつかり合った時、娘の死はもはや避けられない、論理的な帰結であった。良秀が芸術的完成のために娘の犠牲を必要としたように、大殿もまた、自らの権威を父娘両方に見せつけるために娘の犠牲を必要とした。どちらの強大な意志も、その本質において譲歩することを知らない。その間に挟まれた人間性、すなわち娘は、必然的に焼き尽くされる運命にあった。この悲劇は、冷徹な論理によって導かれた、必然の結末なのである。

第五章:芥川の仕掛け ―「信頼できない語り手」の役割

「地獄変」が持つ文学的な洗練性の根幹には、「信頼できない語り手」という巧みな技法がある 。物語は、大殿に二十年来仕えてきた忠実な家臣の一人称視点で語られる 。そのため、彼の語りには、主君である大殿への強い偏りが含まれている。彼は一貫して大殿を偉大な人物として描き、世間の悪い噂を「牽強附会の説」や「跡方もない嘘」として退けようと努める 。

芥川はこの語り手の偏見を逆手に取ることで、客観的な三人称視点では描き得ない、より深い真実を浮かび上がらせる。語り手による必死の弁明――「決して色を御好みになつた訳ではございません」――は、聞く者にかえってその疑惑を確信させる効果を持つ 。読者は、語り手の言葉と、実際に起きている出来事(娘の焼殺や大殿の不気味な笑い)との間に存在する巨大な溝に気づかされる。

そして、その行間を読むことで、語り手が隠そうとしている大殿の恐るべき本性を自ら暴き出す、能動的な共犯者となる。この劇的な皮肉こそ、物語の恐怖と深みを増幅させる、芥川の卓越した仕掛けなのである。

第六章:批評史から読み解く「地獄変」

「地獄変」が提示する倫理的な問いは、発表以来、数多くの批評家たちの間で激しい議論を巻き起こしてきた 。その解釈は、大きく二つの潮流に分けられる。

6.1. 肯定論 ― 芸術の勝利

この立場は、物語を芸術至上主義の賛歌と捉える。三好行雄や笹淵友一といった批評家は、良秀が人間性を犠牲にして芸術を完成させた行為を、世俗的な倫理を超越した芸術家の気高い勝利として評価する 。彼らにとって、良秀の自殺は目的を達成した者の満足の死であり、彼が遺した不滅の傑作こそが、そのすべての犠牲を正当化する。これは、芸術家の「不幸な勝利」を祝福する見方である 。

6.2. 否定論 ― 人間性の敗北

一方、宮本顕治や吉田精一などに代表されるこの立場は、「地獄変」を人間性喪失の悲劇として読む 。彼らは、良秀の自殺を良心の呵責と絶望の表れと解釈する。いかに偉大な傑作を生み出そうとも、人間性を捨てた芸術は、最終的に自己破滅へと至るしかない。これは、芸術至上主義の非人間性を告発し、その危険性に警鐘を鳴らす解釈である 。

6.3. 芥川自身の投影

多くの批評家は、この物語に作者・芥川龍之介自身の苦悩の影を見出してきた 。芸術家としての使命と、人間としての倫理との間で引き裂かれる良秀の姿は、芥川自身の創作上の葛藤と重なる。

さらに、母が精神を病んだという事実から、自らにも狂気の血が流れているのではないかという生涯にわたる恐怖を抱えていた芥川にとって、良秀の狂気は他人事ではなかった 。傑作を完成させた代償として自らの命を絶つという良秀の結末は、その9年後に自死を遂げた芥川自身の運命を、不吉に予兆しているようにも読める。この物語は、単なる思想的実験ではなく、芸術家の苦悩に満ちた魂をえぐり出した、極めて私的な作品でもあるのである 。

結論:なぜ「地獄変」は現代にも響くのか

「地獄変」が時代を超えて読者の心を捉え続ける理由は、その物語が安易な解答を一切拒絶している点にある。これは、芸術至上主義を単純に肯定、あるいは否定する教訓話ではない。

本作は、手に汗握る心理サスペンスであり、深遠な哲学的問いであり、そして複雑な人間性の研究でもある。その真の力は、物語全体を覆う道徳的な曖昧さと、人間の心の最も暗い領域を直視する、冷徹で容赦のない眼差しにある。野心の限界、権力の本質、創造の代償、そして人生と芸術の間に横たわる、永遠の、そしてしばしば残酷な相克 。本作は、これらの普遍的なテーマを読者に突きつける。一度読めば、その燃え盛る炎のイメージと倫理的な矛盾は、読者の良心に深く焼き付き、決して忘れられることはないだろう。

コメント