はじめに:芥川龍之介の出世作「鼻」

1916年(大正5年)、文芸雑誌『新思潮』の創刊号を飾った芥川龍之介の短編小説「鼻」は、単なる一作品に留まらず、近代日本文学の歴史を語る上で欠かすことのできない、金字塔としてそびえ立つ作品である 。この作品の発表をもって、芥川龍之介という作家は文壇の中央にその名を刻み、以降、日本文学が誇る巨星への道を歩み始めることとなるのである。

本作が発表された舞台は、久米正雄や松岡譲らと共に第四次として再興された『新思潮』であった 。この事実は、芥川が当時の文学界のまさに中心で、そのキャリアを開始したことを物語っている。しかし、彼の作家としての道程は、当初から順風満帆であったわけではない。前年に発表した「羅生門」が文壇からほとんど評価されず、失意の中にあった芥川にとって、「鼻」の発表は大きな賭けでもあった 。

この作品が後世に語り継がれる決定的な要因となったのが、文豪・夏目漱石からの絶賛であった 。漱石からの手紙は、芥川が作家として生きる覚悟を固めるための、何よりの追い風となったのである 。

出典:Amazon .c o.jp

本稿では、この芥川龍之介の出世作「鼻」について、詳細なあらすじから、登場人物の深層心理、物語の核心をなす「傍観者の利己主義」という主題、そして典拠となった古典との比較、文学史上の意義に至るまで、多角的な視点から徹底的に解説するものである。

物語の概要と主要登場人物

「鼻」の深遠なテーマを分析する前に、物語の基本的な構造と登場人物を把握することは不可欠である。ここでは、作品の骨子をなす情報を整理し、物語を動かす主要な人物について解説する。

作品の基本情報

以下の表は、「鼻」に関する基本的な情報をまとめたものである。これは、特に学生や研究者にとって、作品の全体像を迅速に把握するための一助となるであろう。

| 項目 | 内容 |

| 作者 | 芥川龍之介 |

| 発表年 | 1916年 (大正5年) |

| 初出誌 | 『新思潮』第4次創刊号 ( |

| ジャンル | 短編小説 |

| 典拠 | 『今昔物語集』巻第二十八「池尾禅珍内供鼻語」、『宇治拾遺物語』「鼻長き僧の事」 |

| 主要登場人物 | 禅智内供 , 弟子 , 周囲の人々 |

登場人物の紹介

「鼻」の登場人物は決して多くはないが、それぞれが物語の主題を体現する上で重要な役割を担っている。

禅智内供 (ぜんちないぐ)

物語の主人公である禅智内供は、単なる僧侶ではない。「内供奉十禅師(ないぐぶじゅうぜんじ)」という、宮中で天皇のために祈禱を行う、全国でわずか10名しか選ばれない高僧の一人である 。この極めて高い地位が、彼の苦悩を一層深刻なものにしている。彼の問題は、その異常に長い鼻そのものよりも、その鼻によって絶えず傷つけられる彼の「自尊心」にある 。彼は、聖職者としての高いプライドと、容姿に対する俗物的なコンプレックスとの間で引き裂かれているのである。

周囲の人々

この物語における「人々」は、個々の人格を持つキャラクター群というよりも、社会そのものを象徴する一個の集合的な登場人物として機能する。彼らは、内供の不幸を憐れみ混じりに見物する「傍観者」であり、物語の進行とともに、その反応が内供の運命を左右していく。当初は受動的な観察者であった彼らは、やがて物語の主題を体現する、残酷な加害者へと変貌を遂げるのである。

詳細なあらすじ(結末を含む)

「鼻」の物語は、主人公・禅智内供の心理的な旅路を追うことで、その深みを理解することができる。ここでは、結末に至るまでの詳細なプロットを、内供の心の動きに焦点を当てながら解説する。

発端:傷つけられた自尊心という病

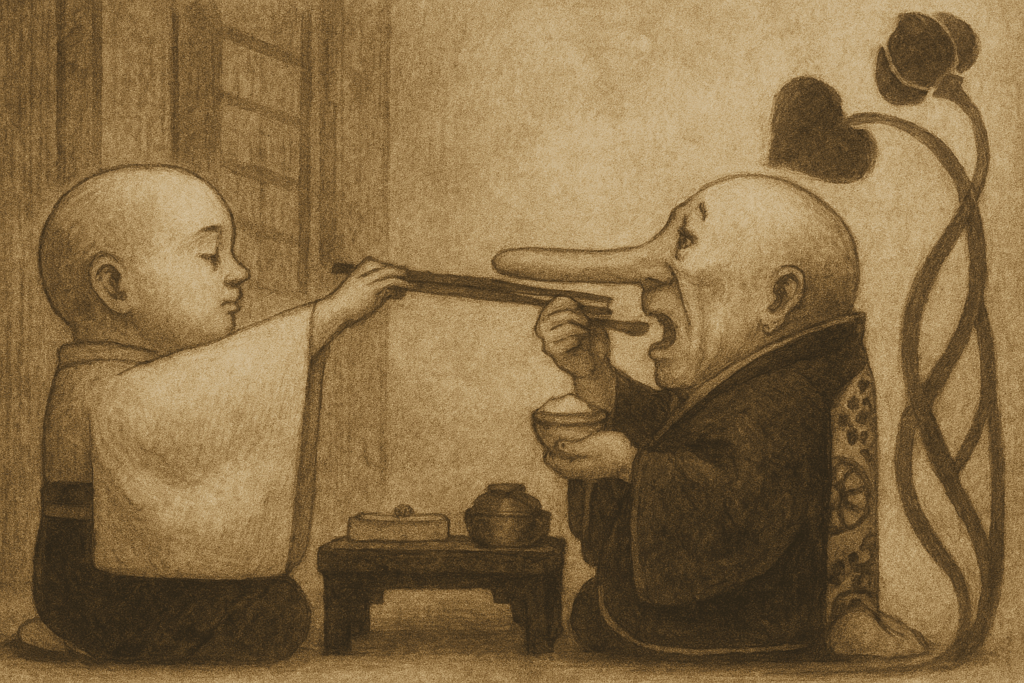

物語は、池の尾の僧である禅智内供の異様な鼻の描写から始まる。その長さは「五六寸」(約15〜18cm)もあり、上唇の上から顎の下まで、「細長い腸詰」のようにぶら下がっているのである 。

しかし、作者はすぐに、この鼻がもたらす物理的な不便さ――例えば、食事の際に弟子に板で鼻を持ち上げてもらわねばならないことなど――は、彼の苦悩の主因ではないと明かす 。彼の真の苦しみは、内面的なものであった。すなわち、この鼻によって絶えず傷つけられる「自尊心」である 。

そして、彼の最も深い恐怖は、自分が鼻を気にしているという事実を「人に知られるのが嫌だった」という点にある 。彼は、この苦しみから逃れるため、経典の中や往来の群衆の中に、自分と同じような鼻を持つ人間がいないかを探し、同病相憐れむことによる安心を求めるが、ついに一人も見出すことができない 。この徒労に終わる探索は、彼の深い孤独を浮き彫りにしている。

転回:鼻の治療と束の間の安堵

ある日、一人の弟子が京の医者から鼻を短くする秘法を教わってくる。その方法とは、鼻を熱湯で茹で、それを人に踏ませ、そこから出てきた脂を毛抜きで取り除くという、グロテスクかつ滑稽なものであった 。

この荒療治は功を奏し、内供の鼻は嘘のように縮んで、ありふれた普通の鼻になる。彼の最初の反応は、純粋で一点の曇りもない安堵であった。彼は短くなった鼻を撫でながら、「もう誰も哂(わら)うものはない」と確信する 。この瞬間は、彼の根本的な願望が、自己受容や内面的な平穏ではなく、他者からの承認、すなわち外部からの審判の停止にあることを明確に示している。

葛藤:新たな嘲笑という地獄

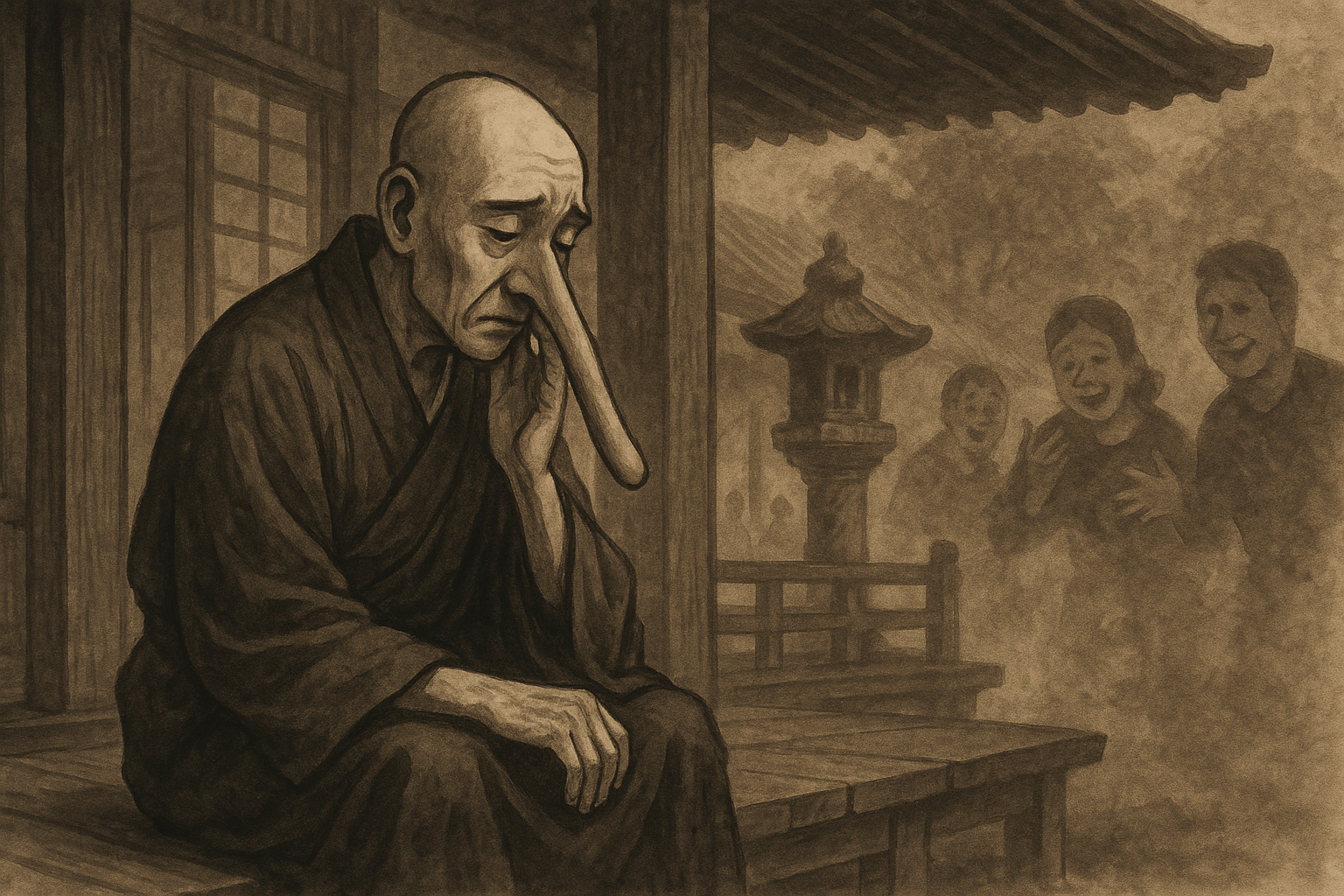

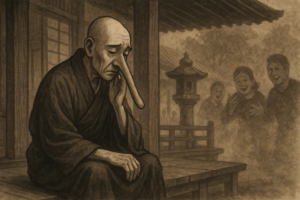

ここから物語は、皮肉な、そして決定的な転回を見せる。内供の期待に反して、周囲の笑いは消えるどころか、むしろ以前よりも激しく、そしてその性質を悪質なものへと変えていくのである。侍や中童子といった、かつては遠慮がちに笑っていた人々が、今やあからさまに、より残酷に彼を嘲笑するのである 。

芥川は、この新しい笑いを「つけつけと」笑う、と表現する 。以前、人々は彼の奇妙な「外見」を笑っていた。しかし今、彼らが笑っているのは、彼の「内面」、すなわち、自らの虚栄心を満たすために滑稽な努力をした高僧の、その哀れな人間的必死さである。笑いの矛先は、彼の傷つけられた自尊心が露呈した姿そのものに向けられ、それは以前の嘲笑よりも遥かに深く彼の心を抉るのである 。

この人々の心理の変化こそが、次章で詳述する「傍観者の利己主義」という主題の核心部分である。彼らは、自分たちが優越感を感じる対象であった内供が、その不幸から抜け出したことに憤りを感じているのだ 。

結末:元に戻った鼻と逆説的な心の解放

ある秋の朝、内供は夜通し吹く風の音に眠れぬ夜を過ごした後、鼻に懐かしい感触が戻っていることに気づく。一夜にして、彼の鼻は元の長い姿に戻っていたのである 。

しかし、彼の反応は絶望ではなかった。それどころか、彼は「はればれした心もち」を感じる 。そして彼は、鼻が短くなった時と全く同じ言葉を、心の中で自分に囁くのである。「こうなれば、もう誰も哂うものはないにちがいない」と。

物語は、内供が秋の夜明けの風に、その長い鼻をぶらつかせながら、一種の解放感を味わう場面で幕を閉じる。

「鼻」の主題と多層的な分析

「鼻」が単なる奇譚に終わらず、不朽の名作として読み継がれている理由は、その物語の背後に横たわる、人間の心理を鋭くえぐる多層的な主題にある。ここでは、物語の核心をなす三つの主要なテーマを深く掘り下げて分析する。

虚栄と自意識のパラドックス

内供は、本来ならばその地位が誇りの源泉となるはずの高僧である 。しかし、まさにその高い地位に付随する世俗的なプライドが、彼の肉体的な欠点を耐え難いものにしている。真に悟りを開いた人間であれば、そのような虚栄心を超越しているはずである。したがって、物語の中心的な葛藤は、単に「内供 対 彼の鼻」という対立ではなく、彼の内面で繰り広げられる「精神的な僧侶という理想 対 現実の俗物的な虚栄心」という戦いなのである。

彼の最大の恐怖は、この偽善が露見することにある 。鼻は、この内面的な、精神的な敗北の物理的な象徴に他ならない。彼の苦しみは、人から笑われること自体からではなく、神に仕える身でありながら自らの容姿に執着する、そのことへの恥辱から生じているのである。

内供の抱える「自尊心」は、他者の視線を基準にして構築された、極めて脆弱で空虚な自意識の一形態である。彼の行動――隠れて自分と同じ鼻の人間を探すこと から、表面上は無関心を装うこと まで――はすべて、この脆い自己イメージを維持するための必死の試みに過ぎないのである。

社会的免疫反応としての「傍観者の利己主義」

作中で示唆される「傍観者の利己主義」という概念は、周囲の人々の残酷な態度の変化を説明する鍵である 。彼らが当初抱いていた同情や面白がる気持ちは、内供の不幸を前提としていた。高名な僧侶が持つ滑稽な欠点は、彼らに一種の「得意と満足」を与え、自分たちが彼より優位にあるという感覚を抱かせていたのである 。内供が自力でその欠点を「治療」したとき、彼は一方的にこの心地よい社会的力学を破壊した。彼はもはや「滑稽な僧侶」ではなく、ただ「偉い僧侶」になってしまった。

人々の激化した嘲笑は、彼を以前の「安全な」役割に引き戻そうとする、無意識的かつ攻撃的な社会的制裁行為である。それは、確立された秩序を乱した者に対する、一種の免疫反応と言える。作中で述べられる「人間の心には互に矛盾した二つの感情がある」という一節は、この心理を的確に表現している 。他人の不幸への同情が、その不幸からの回復に対する憤りへと容易に転化するこのメカニズムは、現代におけるシャーデンフロイデや、有名人のスキャンダルに対する大衆の反応とも通底する、普遍的な人間の性質を暴き出している 。

「普通」を求めるクエストの失敗

内供の物語は、英雄的な探求の悲劇的な反転である。彼は障害(長い鼻)を克服した結果、さらに悪い状況に陥る。これは、彼の目的が根本的に誤っていたからに他ならない。彼が求めたのは、内面的な平和や自己受容ではなく、他者からの承認を得るための、外面的な「普通」への同化であった 。

物語の結末は、この探求の虚しさを白日の下に晒す。最終的に彼が感じる逆説的な安堵は、目標を達成したからではなく、その探求が完全に失敗したことによってもたらされる。鼻が元に戻ったとき、彼は「他人になろうとする努力」そのものから解放されるのである。彼が繰り返す「こうなれば、もう誰も哂うものはない」という台詞は、極めて皮肉に満ちている 。それは、彼が未だに苦悩の根源(彼自身の過剰な自意識)を理解していないことを示しているが、同時に、彼は疲弊の果てに、平穏と見紛うほどの諦観の境地へと偶然たどり着いたのである。

この物語は、他者からの評価に依存する人生の危うさを鋭く批判している。内供の幸福と不幸は、完全に相対的なものであり、群衆の気まぐれに左右される 。その結末はハッピーエンドではなく、耐え難い未知の苦しみよりも、慣れ親しんだ管理可能な不幸への回帰なのである。

文学史における「鼻」の位置付け

「鼻」が発表当時、いかに画期的な作品であったかを理解するためには、その文学史上の文脈を把握することが重要である。

夏目漱石の賛辞が意味するもの

当時24歳の芥川は、「羅生門」の不評に意気消沈していた 。そこに届けられた、文壇の頂点に立つ夏目漱石からの手紙は、単なる激励ではなかった。それは、芥川に「作家として生きる」決意を固めさせた、絶大な権威を持つ承認だったのである 。

漱石の賛辞は、単に「面白い話」に向けられたものではなかった。それは、文学における画期的な「方法論」に対する認識であった。芥川は、『今昔物語集』に収められた素朴で滑稽な逸話を素材としながら、登場人物の内面世界を外科手術のように精密に解剖し、近代的な心理小説へと昇華させた 。歴史的な題材に近代的な意識を注入するというこの再創造の手法は、当時としては革命的であった。

近代日本の「エゴ」を探求することに生涯を捧げた漱石は、この手法の天才性と重要性を即座に見抜いたに違いない。彼は、近代人の精神を文学で定義するという自らの事業における、後継者として芥川を指名したのである。漱石の手紙は、芥川の芸術的ビジョンそのものを公認するものであり、「鼻」は古典的な素材と近代的な心理的リアリズムを完璧に融合させた、その後の芥川作品の方向性を決定づける作品として位置づけられることとなった。

古典の再創造:『今昔物語集』から心理小説へ

「鼻」の革新性は、その典拠となった『今昔物語集』巻第二十八の「池尾禅珍内供鼻語」と比較することで一層明らかになる 。「今昔物語集」に収められた説話は、内面描写はほとんどなく、鼻をめぐる滑稽な出来事を外面から描いた、笑い話のような体裁である。

その焦点は、鼻が粥の中に落ちることや、それに対する弟子との口論といった事件そのものにある 。主人公の禅珍内供は、自らの鼻について特に深く悩んでいる様子は描かれていない。

対して芥川の最大の創作は、物語の焦点を完全に内面へと移行させたことである。彼は説話の外面的な事実関係は踏襲しつつ、主人公の複雑で苦悩に満ちた内面――傷つけられた自尊心、強迫的な自意識、他者の審判への恐怖――を全く新たに創造した 。これにより、戯画的な人物は、複雑な心理を持つ近代的なキャラクターへと生まれ変わった。

また、鼻から出るものを『今昔物語集』の「煙」から、より現実的な「脂(あぶら)」へと変更するなど、幻想的な素材を近代的な読者に向けて改変する、細やかな職人芸も見せている 。この手法こそが、「鼻」を単なる古典の翻案ではなく、独創的な近代文学作品たらしめているのである。

結論:なぜ「鼻」は現代にも通じるのか

「鼻」が発表から一世紀以上を経た現代においても、色褪せることなく読み継がれる不朽の名作である理由は、それが人間心理の普遍的で、時に痛々しいほど身近な力学を解き明かしているからに他ならない。

この物語が描き出す主題は、驚くほど現代的な響きを持っている。

第一に、「自意識の圧政」である。ソーシャルメディアによる自己演出が日常となった現代において、他者からどう見られているかということに執着する内供の姿は、かつてないほど共感を呼ぶ。彼の苦悩は、現代人が抱える承認欲求の肥大化と、それによって生じる精神的疲弊の寓話として読むことができる。

第二に、「群衆の残酷さ」である。「傍観者の利己主義」は、ネット上での誹謗中傷やキャンセルカルチャー、タブロイドメディアを賑わすシャーデンフロイデといった現代的な現象を分析するための、完璧なレンズを提供する 。他人の不幸を娯楽として消費し、その人が苦境から脱しようとすると一転して敵意を向けるという群衆心理は、現代社会の病理そのものである。

最後に、「自己受容の困難さ」である。物語の曖昧な結末は、自己受容が単純な選択ではなく、複雑で痛みを伴うプロセスであることを読者に突きつける。内供が得た安堵は、悟りではなく諦めであり、他者の審判が渦巻く世界で心の平穏を見出すことの難しさについての、痛烈な警句となっている 。

結論として、芥川龍之介の「鼻」は、単なる文学史上の遺物ではない。それは、我々自身の心と、我々が作り出す社会についての、不都合で、しばしば醜い真実を映し出す鏡である。人間の条件の永続的な複雑さを理解しようと努めるすべての人々にとって、本作は必読の書であり続けるであろう。

コメント