はじめに:日本ミステリーの原点、江戸川乱歩『二銭銅貨』

この記事では、江戸川乱歩の記念碑的な処女作『二銭銅貨』を、様々な角度から深く掘り下げて解説します。単なるあらすじの紹介に留まらず、作品が生まれた歴史的背景、緻密に計算されたプロットの構造、文学的な価値、そして日本探偵小説史における不滅の地位について、詳細な情報と共にお届けします。

『二銭銅貨』は、1923年(大正12年)に雑誌『新青年』で発表された江戸川乱歩のデビュー作です。これは単に一人の作家が世に出たというだけでなく、日本における本格的な探偵小説が、まさにここから始まったことを告げる出来事でした。

出典:日本の古本屋

発表当時、雑誌編集長の森下雨村や作家の小酒井不木から絶賛され、大きな反響を呼びました。特に小酒井不木は、「真に外国の作品にも劣らない、いや、ある意味においては外国の作品よりも優れた長所を持った純然たる創作が生まれた」と手放しで称賛しており、その衝撃の大きさがうかがえます。

後年、松本清張も物語冒頭の「あの泥棒が羨ましい」という一文を取り上げ、読者に事件を予感させつつ、登場人物の状況を的確に説明する、小説の書き出しとして非常に巧みであると高く評価しています。

なぜこの傑作は、発表から100年が経った現代でもなお、私たちを魅了し続けるのでしょうか。本記事で、その秘密を解き明かしていきましょう。

第一部:物語の背景 — 1923年(大正12年)という時代

『二銭銅貨』を深く味わうためには、作品が書かれ、発表された1923年という時代の空気を感じ取ることが欠かせません。第一次世界大戦後の不況、大正デモクラシーが爛熟期を迎えつつも社会に漂う不安、そして関東大震災前夜の独特な緊張感が、物語の根底には流れています。

経済的な閉塞感と貧困

第一次世界大戦後の1920年恐慌をきっかけに、日本経済は長い不況の時代に入っていました。多くの会社が倒産して失業者が街にあふれ、都市で暮らす労働者は劣悪な環境に置かれるなど、貧困が大きな社会問題となっていたのです。物語の冒頭で、語り手の「私」と友人・松村が「何もかもうまくいかず、身動きが取れない」「その日暮らしの生活に困っていた」と語る姿は、彼ら個人の境遇であると同時に、当時の社会全体の空気を映し出しています。

大戦景気で大金持ちが生まれる一方、物価は高騰して庶民の生活は苦しくなり、貧富の差は開くばかりでした。彼らが漏らす「あの泥棒が羨ましい」という言葉は、こうした社会の矛盾から生まれた、心の底からの叫びだったのです。この設定は、単なる物語上の都合ではなく、知識を持つ若者でさえ経済的に成功できないという、時代の閉塞感をリアルに描いています。

大衆文化の盛り上がりと都市の変貌

その一方で、大正デモクラシーのもと、都市部では大衆文化が花開いた時代でもありました。新聞や雑誌の発行部数は飛躍的に伸び、後の大衆娯楽雑誌の金字塔となる『キング』が創刊されるなど、人々が楽しむメディアが次々と生まれていました。洋装でおしゃれをした「モダンボーイ(モボ)」「モダンガール(モガ)」が銀座を闊歩し、東京の街並みは急速に近代的な姿へと変わっていきました。

この華やかさの裏で、主人公たちのようなインテリ層の若者が貧しさに喘いでいたというコントラストが、物語に深いリアリティを与えています。彼らが部屋で繰り広げる知的なゲームは、厳しい現実から逃れるための、唯一の楽しみだったのかもしれません。

関東大震災「前夜」の文学

『二銭銅貨』が『新青年』の1923年4月号に掲載されたことは、非常に重要な意味を持ちます。なぜなら、そのわずか5ヶ月後の9月1日、関東地方は未曾有の大災害である関東大震災に見舞われるからです。この震災は、東京に壊滅的な被害をもたらしただけでなく、人々の心に深い虚無感を刻み込み、死生観をも変えました。そして、それが横光利一や川端康成といった新感覚派の文学が生まれる土壌となったのです。

『二銭銅貨』は、この大災害によって一つの時代が終わりを告げる、その直前の、儚くも輝かしい「大正モダン」の最後の空気を封じ込めた、タイムカプセルのような作品です。作中で展開される知的ゲームや現実逃避的な空想は、やがて訪れる大惨事を知らない、束の間の平和の中でしか生まれ得なかったものと言えるでしょう。

第二部:『二銭銅貨』詳細なあらすじ(完全ネタバレ)

ここからは、物語の全貌を、発端から二重のどんでん返しに至るまで、詳しくご紹介します。物語の緻密な構造と張り巡らされた伏線を完全に理解できるよう、時間の流れに沿って丁寧に解説していきます。

発端:貧しい「私」と松村、そして紳士泥棒事件

物語の語り手である「私」と友人の松村武は、定職もなく、四畳半の安アパートで空想にふけりながら日々を過ごす貧しい青年です。その頃世間では、芝の大きな電気工場から、職工五千人分の給料にあたる現金五万円が盗まれるという大胆な事件が話題の的でした。犯人は新聞記者を装って工場に忍び込んだ「紳士泥棒」と呼ばれる男で、犯行後すぐに逮捕されたものの、盗んだ金の隠し場所については固く口を閉ざしていました。被害に遭った工場は、金を見つけた者に発見額の一割、つまり五千円の懸賞金を出すと発表しており、この事件は金に困る「私」と松村の心を強く惹きつけていました。

発見:謎を秘めた二銭銅貨

ある日、「私」が近所の煙草屋で受け取った釣り銭の一枚に、友人の松村が奇妙なほど関心を示します。それは、当時流通していた中でも特に大きく重い、竜が刻まれた二銭銅貨でした。松村は、その銅貨が縁に沿って二つに割れるように、巧妙に細工された容器であることを見抜きます。そして銅貨の中から、小さく折りたたまれた紙片を発見しました。そこには「南無阿弥陀仏」の文字が、一見しただけでは意味の分からない形で、ただひたすらに書き連ねられていました。

挑戦:「南無阿弥陀仏」の暗号解読

松村は、この紙片が、紳士泥棒が獄中から仲間に金の隠し場所を伝えるための暗号だと直感します。彼は「私」に、その二銭銅貨を受け取った煙草屋の娘について尋ねました。娘が監獄の差入屋(差し入れを代行する店)に嫁いでいると知った松村は、自分の推理に自信を深めます。泥棒が外部と連絡を取るには差入屋を通すのが最も簡単であり、何かの手違いでその暗号が煙草屋の親類に渡ってしまったのだ、と彼は考えたのです。

ここから、松村の暗号解読への挑戦が始まります。彼は按摩を呼んで話を聞くなど、一見すると奇妙な行動を取りながらも、ついにその暗号が「点字」を応用したものであることを突き止めます。それは、「南無阿弥陀仏」の六つの文字を、点字の六つの点にそれぞれ対応させ、その組み合わせで五十音を表すという、非常に巧妙なシステムでした。

| 点字の点 | 対応する文字 |

| ① (左上) | 南 |

| ② (左中) | 無 |

| ③ (左下) | 阿 |

| ④ (右上) | 弥 |

| ⑤ (右中) | 陀 |

| ⑥ (右下) | 仏 |

例えば、点字の「ア」は左上の点①だけで表されるため、暗号では「南」となります。同じく「イ」は点①と②で表されるため「南無」と記されます。「カ」行の音は、母音を表す点に、子音「カ」を表す点⑥(仏)を加えることで作られ、「カ」は「南仏」となる、という具合です。松村は、この法則を自力で解き明かしたのです。

解決:五万円の行方と松村の勝利

暗号を完全に解読した松村は、意気揚々と「私」にその成果を語ります。暗号文は「ゴケンチヨーシヨージキドーカラオモチヤノサツヲウケトレウケトリニンノナハダイコクヤシヨーテン」と読めました。これは「五軒町の正直堂から玩具の札を受け取れ。受取人の名は大黒屋商店」という意味です。松村は、まず正直堂で玩具の札束を受け取り、それを別の場所で本物の五万円と交換する手はずなのだろう、と解釈しました。

松村は変装して正直堂へ向かい、見事、五万円が入っているはずの重い鞄を手に入れて帰ってきます。彼は、天才的な紳士泥棒との知恵比べに勝利したことに歓喜し、その知的優越感に浸るのでした。

驚愕:二重のどんでん返し

しかし、物語はここで終わりません。読者の予想を裏切る、驚くべき結末が待っていました。

第一のどんでん返し

勝ち誇る松村に対し、「私」は冷静に、その暗号にはもう一つの読み方があることを告げます。紙に書かれた「南無阿弥陀仏」の文字列を、八文字ずつ飛ばして読んでいくと、そこには「ゴジヤウダン」(御冗談)という言葉が浮かび上がるのでした。

愕然とする松村。慌てて彼が持ち帰った鞄の中身を確かめると、そこには本物の紙幣ではなく、ただの玩具の札束が入っているだけでした。すべては、日頃から知恵比べをしていた松村をからかうために、「私」が仕組んだ壮大ないたずらだったのです。紳士泥棒も、暗号も、五万円も、すべては「私」が作り上げた嘘の物語でした。

第二のどんでん返し(結末の謎)

物語は、この鮮やかなどんでん返しで終わるかに見えました。しかし乱歩は、最後に読者へ向けて、最大の謎を投げかけます。「私」は読者にこう語りかけて、物語の幕を閉じるのです。

「しかし読者よ、君は、この『私』が、あの二銭銅貨を、一体全体どこで手に入れたか、ということだけは、どうか問わないでくれたまえ」

この一文が、それまでのすべての前提を覆し、物語全体を不気味な謎で包み込みます。

第三部:文学的分析と考察

出典:Wikipedia

『二銭銅貨』の本当の価値は、その巧みなプロットだけでなく、幾重にも仕掛けられた文学的な仕掛けにあります。ここでは、エドガー・アラン・ポーからの影響、日本ミステリー史に革命を起こした「叙述トリック」の導入、そして現実と虚構の境界を曖昧にする哲学的な問いかけについて、深く掘り下げていきます。

ポーへのオマージュ:『黄金虫』との比較

「江戸川乱歩」というペンネームが、彼が敬愛してやまなかった怪奇小説の巨匠、エドガー・アラン・ポーをもじったものであることは広く知られています。その処女作である『二銭銅貨』は、ポーの暗号解読小説の傑作『黄金虫』への、明確なオマージュとして読むことができます。

両作品には、多くの共通点が見られます。

①貧しい知識人が主人公であること、

②偶然、奇妙な物体(黄金虫/二銭銅貨)を発見すること、

③そこに暗号(羊皮紙/紙片)が隠されていること、

④暗号解読が宝探し(海賊キッドの財宝/五万円)に繋がること、

そして⑤暗号を解き明かす論理的なプロセスそのものが、物語のクライマックスを形作っている点などです。

しかし、乱歩は単なる模倣では終わらせませんでした。『黄金虫』が財宝を発見して終わる冒険物語であるのに対し、『二銭銅貨』はそこからさらに「どんでん返し」を用意し、物語の構造そのものを問い直します。これは、ポーの形式を借りながらも、より現代的で、物語自体を客観視するような、新しい次元の探偵小説を創り出そうとした、乱歩の野心的な試みでした。

叙述トリックの妙:信頼できない語り手「私」

物語の語り手である「私」は、本来、読者が最も信頼すべき存在です。しかし彼は結末で、友人の松村だけでなく、物語をずっと読み進めてきた読者をも欺いていたことを明らかにします。これは、語り手の視点を巧みに利用して読者の思い込みを誘う、「信頼できない語り手」を用いた「叙述トリック」と呼ばれる手法です。

『二銭銅貨』は、日本のミステリーにおいて、この叙述トリックを効果的に用いた先駆け的な作品です。読者は「私」の視点を通して物語を体験するため、松村が抱く期待や興奮を共有し、彼と全く同じように騙されることになります。

この、読者を物語の構造そのものに巻き込む仕掛けこそが、本作に強烈なインパクトと爽快感を与えているのです。この手法の成功は、その後の日本のミステリー小説の方向性に大きな影響を与えました。論理的な謎解きだけでなく、物語の語り方そのもので読者を驚かせるという手法が、日本ミステリーの強力な潮流の一つとなったのです。

最後の謎:「私」は一体何者なのか?

物語の最後の「二銭銅貨の出所を聞かないでくれ」という一文は、単なるいたずらの締めくくりや、洒落た余韻ではありません。それは、物語全体を根底から覆しかねない、第二の、そして本当の謎を提示しています。

この謎に対して最も有力な解釈は、「私」こそが世間を騒がせた「紳士泥棒」本人、あるいはその共犯者であるという説です。この説は、いくつかの根拠によって強く裏付けられます。

第一に、動機と状況が一致します。「私」は貧しさに苦しみ、「あの泥棒が羨ましい」と心から願っています。

第二に、その秘密主義が不自然です。もしすべてが単なるいたずらであったなら、自分で細工した銅貨の出所を隠す必要は全くありません。その秘密は、銅貨が実際の犯罪と切り離せない関係にあることを、強く示唆しています。

この説に立つと、物語の姿は一変します。この短編全体が、犯人自身による「告白録」、あるいは「芸術作品」として解釈できるのです。

自らの犯罪の真相を隠した上でそれを自慢し、知的に傲慢な友人・松村を打ち負かした優越感を誇示するために書かれた物語。現実の五万円窃盗事件という犯罪を、虚構のいたずら話に巧みにすり替える。

これは、警察や社会をあざ笑う、究極の知的ゲームと言えるでしょう。この解釈によって、物語は単なる探偵小説から、犯罪者の倒錯した心理を描き出す、より深い奥行きを持つ作品へと変貌するのです。

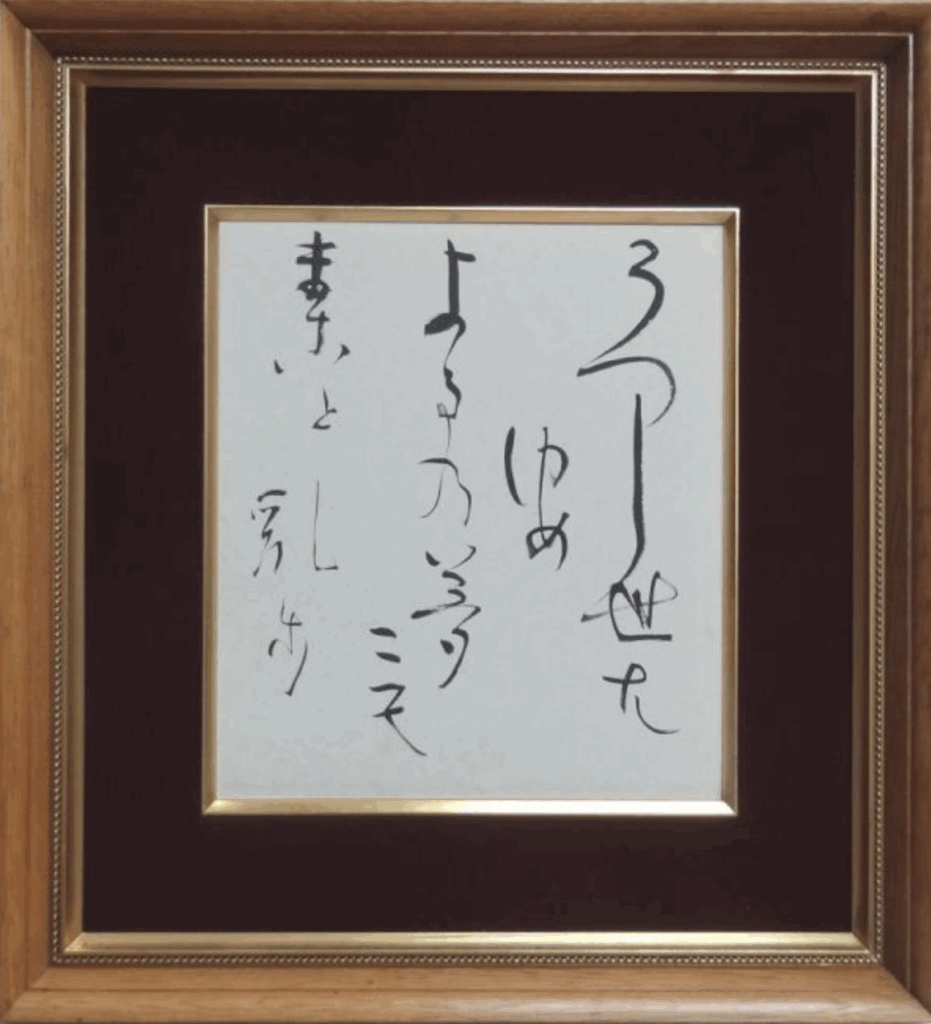

うつし世はゆめ:現実と虚構の境界線

乱歩はファンにサインを求められると、しばしば「うつし世はゆめ 夜の夢こそまこと」と書き添えたと言われています。この言葉は、私たちが生きる現実(うつし世)は不確かで、むしろ夢や空想の世界にこそ真実が宿るのだという、乱歩の根源的な人生観や作品観を象徴しています。

江戸川乱歩の直筆サイン

出典:bibian.co.jp

『二銭銅貨』は、まさにこのテーマを体現した作品です。松村は、暗号という「虚構」を読み解き、「現実」の五万円にたどり着こうとして失敗します。一方で「私」は、「現実」の犯罪を「虚構」のいたずら話に仕立て上げることで真実を隠し、自らの勝利を祝います。

新聞が伝える「現実」(紳士泥棒事件)、登場人物たちが生きる「現実」(貧乏生活)、そして彼らが作り出す「虚構」(暗号、いたずら)。これらの境界線は意図的に曖昧にされ、読者は何が真実で何が嘘なのか、その判断を揺さぶられます。この現実と虚構の入り混じった、倒錯した関係性こそが、乱歩文学の根源的な魅力の一つなのです。

結論:『二銭銅貨』が日本ミステリー史に残した功績

『二銭銅貨』は、単なる江戸川乱歩の華々しいデビュー作というだけではありません。それは、日本のミステリー文学が西洋作品の模倣から抜け出し、独自の進化を遂げるための礎を築いた、不朽の金字塔と言える作品です。

第一に、暗号解読という論理的な謎解きを物語の中心に据えたことで、日本における「本格探偵小説」のスタイルを確立しました。

第二に、「信頼できない語り手」という革新的な叙述トリックを導入し、後の作家たちに計り知れない影響を与えました。プロットの面白さだけでなく、語りの構造自体で読者を驚かせるという新たな可能性を切り開いたのです。

第三に、大正時代の社会不安を背景に、貧しい若者の心理をリアルに描くことで、単なる知的パズルに終わらない、人間ドラマとしての深みを持たせることにも成功しました。

この一作の成功により、「江戸川乱歩」の名は一躍世に知れ渡りました。彼はその後、探偵作家クラブ(後の日本推理作家協会)の初代会長を務め、江戸川乱歩賞を設立するなど、日本のミステリー界全体の発展に生涯を捧げることになります。『二銭銅貨』は、その全ての始まりを告げる、輝かしい第一歩だったのです。

コメント