I. はじめに:『新青年』を飾った初期の名探偵ミステリー

1925年(大正14年)5月、モダニズム文化の象徴であった雑誌『新青年』に、一本の短編探偵小説が掲載されました。その名は、江戸川乱歩の『幽霊』。この作品は、後の日本探偵小説界を牽引する巨人、乱歩のキャリア初期における重要な一作であり、名探偵・明智小五郎が活躍する物語の中でも、そのキャラクター像を形作った作品として位置づけられています。

出典:amazon.co,jp

本作は、当時『新青年』の編集長であった森下雨村の企画で、乱歩が半年間にわたり短編を連続掲載するという、野心的な試みの一環として生み出されました。1月号の『D坂の殺人事件』で鮮烈なデビューを飾った明智小五郎は、続く『心理試験』、そして本作『幽霊』に登場し、その存在感を不動のものとしていきます。この連続掲載は、乱歩を専業作家へと押し上げる原動力となりましたが、当の乱歩自身は創作のプレッシャーに苦しんでいたようです。彼は後年、『幽霊』や『黒手組』といった作品を自ら「愚作」「駄作」と厳しく評価し、アイデアの枯渇に悩んでいたことを告白しています。

しかし、作者自身の厳しい自己評価と、当時の読者からの評価との間には、興味深いギャップが存在しました。読者たちは本作を熱狂的に支持したのです。その人気は、乱歩を純粋な論理パズルを志向する「本格探偵小説」の枠組みから、より広い怪奇や異常心理を描く「変格探偵小説」の世界へと向かわせる一因にもなりました。

このギャップは単なる逸話ではありません。それは、西洋から輸入された「本格」という理想と、日本の読者が求める独自の怪奇趣味や心理的恐怖に根差した「変格」という現実との間に生まれた、日本探偵小説の黎明期ならではの創造的な葛藤を象徴しているのです。『幽霊』は、まさにこの葛藤の中から生まれた、極めて重要な作品と言えるでしょう。

II. 作品概要:『幽霊』と『幽霊塔』は全くの別物です

江戸川乱歩の作品について語る上で、特に注意が必要なのが、本作『幽霊』と、後年発表された長編小説『幽霊塔』の混同です。両者はタイトルが似ているため、しばしば同じ作品のように語られますが、その内容は全く異なります。専門的な分析に入る前に、この二つの作品の違いを明確にすることは、乱歩文学を正確に理解するための第一歩となります。

出典:amazon.co.jp

短編『幽霊』は、1925年に発表された、名探偵・明智小五郎が登場する心理探偵小説です。一方、長編『幽霊塔』は、1937年から雑誌『講談倶楽部』に連載された作品で、怪奇と冒険、ロマンスに満ちた物語であり、明智小五郎は登場しません。

さらに『幽霊塔』の成り立ちはより複雑です。この作品は、英国の作家アリス・マリエル・ウィリアムソンの小説『灰色の女』を、明治の文人・黒岩涙香が翻案した同名の新聞小説があり、それを乱歩がさらに書き直したものなのです。つまり、オリジナル作品である『幽霊』とは、出自からして根本的に異なっています。

出典:amazon.co.jp

この混乱は根深く、両者のあらすじや登場人物が混ざって語られることも少なくありません。以下の表は、両作品の核心的な違いをまとめたものです。この記事が、1925年の短編『幽霊』を扱っていることを、改めてご確認ください。

表1: 「幽霊」(1925) と「幽霊塔」(1937) の比較

| 特徴 | 幽霊 (Yurei) | 幽霊塔 (Yureito) |

| 発表 | 1925年 (大正14年) 『新青年』 | 1937年 (昭和12年) 『講談倶楽部』 |

| ジャンル | 短編小説、心理探偵小説 | 長編小説、怪奇冒険ロマン |

| 主人公 | 平田氏 (被害者) | 北川光雄 |

| 探偵役 | 明智小五郎 | 主人公の北川光雄が探偵役を兼ねる |

| 中心となる謎 | 死んだはずの男が幽霊となって実業家を精神的に追い詰める | 時計塔に隠された財宝と美女をめぐる謎 |

| 原作 | 江戸川乱歩オリジナル | 黒岩涙香の翻案小説のリライト |

このように、作品の根幹をなす要素が全く異なることをご理解いただいた上で、いよいよ1925年の短編『幽霊』の深淵へと分け入っていきましょう。

III. 詳細なあらすじ(ネタバレあり):実業家・平田を襲う亡霊の恐怖

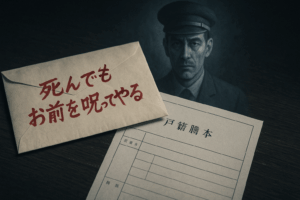

物語は、実業家として財を成した平田氏が、長年恐れていた一人の男の死を知るところから始まります。その男の名は辻堂。平田氏に深い恨みを抱き、「奴の腹に短刀を突き刺すまでは、死んでも死にきれない」と公言していた人物でした。その辻堂が病死したという報告を腹心から受け、平田氏は安堵します。念のために葬列まで見届け、ようやく長年の脅威から解放されたと胸をなでおろしました。

しかし、その平穏は長くは続きません。辻堂の葬式から四日後の朝、平田氏のもとに一通の不気味な手紙が届きます。それは、紛れもなく死んだはずの辻堂の筆跡で、内容は「俺の身体は死んでも、魂は貴様を倒すまで決して死なない」「怨霊となって必ず貴様をとり殺してやる」という、呪いに満ちたものでした。

手紙を一笑に付そうとする平田氏でしたが、その心には不安の種が蒔かれます。そして半年後、恐怖は現実の形を取り始めました。ある日、平田氏の元へ郵送されてきた会社の発起人たちの集合写真。その中に、いるはずのない辻堂の姿が、まるで幽霊のように写り込んでいたのです。これを皮切りに、平田氏の行く先々で辻堂の亡霊が出没するようになります。株主総会の会場、街頭、そして静養のために訪れた海辺の散歩道でさえ、彼は死んだ男の幻影に苦しめられます。

平田氏の精神は急速に蝕まれていきました。不眠症は悪化し、妄想と現実の区別がつかなくなり、彼は極度のノイローゼ状態に陥ります。追い詰められた平田氏は、最後の望みをかけて辻堂の死を公的に確認しようと試みました。彼は辻堂の本籍地である役場へ、戸籍謄本の交付を請求します。

数日後、郵送されてきた戸籍謄本を見て、平田氏は絶望の淵に突き落とされました。そこには、辻堂の名の上に朱線が引かれ、死亡年月日が明確に記載されていたのです。公的な書類が「死」を証明したことで、平田氏は自分を苦しめる存在が本物の怨霊であると確信し、完全な恐怖の虜となってしまいました。

心身ともに衰弱しきった平田氏は、気晴らしに訪れた海辺の保養地で、一人の風変わりな青年と出会います。その青年の鋭い問いかけに、平田氏はわらにもすがる思いで、自らが体験した不可解な出来事のすべてを打ち明けました。青年は静かに話を聞き、十日ほど経ったある日、平田氏の前に再び現れると、こう告げたのです。「もうどこへいらっしゃっても大丈夫ですよ。幽霊は出ませんよ」「幽霊はもう捕まえてしまいましたから」

この神出鬼没の青年こそ、名探偵・明智小五郎でした。彼は、超自然的な恐怖に覆われた事件の真相を、冷徹な論理によって解き明かしていきます。

IV. トリックの核心:大正時代の郵便と戸籍の盲点を突いた計画

明智小五郎が暴いた『幽霊』のトリックは、超自然的な力とは全く無縁の、極めて人間的で合理的な計画でした。その核心は、近代化が進む大正時代の日本社会が築き上げた二つの公的システム、すなわち「郵便制度」と「戸籍制度」の盲点を巧みに突いた点にあります。

第一に、辻堂は死んでいませんでした。彼は自身の死を偽装した後、なんと平田氏の邸宅近隣を担当する郵便配達夫として職を得ていたのです。これは辻堂の復讐計画における最も重要な布石でした。

郵便配達夫という立場を利用することで、彼は平田氏に届くすべての郵便物を検閲することが可能になりました。これにより、平田氏の会社の動向、個人的な手紙、そして旅行の計画といったプライベートな情報を完全に掌握し、彼の行く先々に「幽霊」として先回りして現れることができたのです。

第二に、そしてこれが計画の最も巧妙な部分ですが、戸籍謄本の偽装です。平田氏が郵送で取り寄せた戸籍謄本は、役場から発送された本物でした。しかし、それを配達したのは、他ならぬ辻堂自身でした。彼はその書類を平田氏に届ける前に封を開け、簡単ながら絶大な効果を持つ細工を施します。それは、役場の書記の筆跡を巧みに真似て、自らの名の上に朱線を一本引き、欄外に死亡届を受理した旨を書き加えるというものでした。

明智小五郎は、このトリックの巧妙さを、当時の戸籍制度が持つ構造的な欠陥から説明します。彼は「戸籍謄本には、人が生きていることを証明する力はないのです」と指摘します。つまり、戸籍に死亡の記載がなければ生きていると推定されますが、一度「死亡」と書かれてしまうと、その公的な記録の権威が、本人が生きているという事実さえも覆い隠してしまうのです。特に、当時はまだ手書きで記録がなされており、郵送という遠隔でのやり取りにおいては、このような改ざんの余地が残されていました。

このトリックは、単なる奇抜なアイデアではありません。それは、近代国家の象徴であるはずの公的記録システムに対する、当時の人々の絶対的な信頼感を逆手に取った心理的な罠でした。平田氏は、目の前に現れる幽霊という非合理な現象よりも、紙の上に記された「公的な死」という情報を信じ込み、自ら恐怖の深みにはまっていったのです。明智は、この心理的な盲点を見抜き、自ら役場に赴くなどして改ざんされていない戸籍謄本を再度入手し、真相にたどり着きました。そこには、辻堂が「死亡」したのではなく、家督を息子に譲って「隠居」したという事実が記されていたのです。かくして、近代社会の制度が生んだ恐怖は、同じく近代的な合理精神によって打ち破られました。

V. 作品分析:恐怖の心理と名探偵・明智小五郎の原型

『幽霊』の真価は、巧妙なトリックの解明だけに留まりません。本作は、江戸川乱歩が得意とする「恐怖の心理」を巧みに描き出した傑作であり、同時に名探偵・明智小五郎というキャラクターの原型を確立した重要な作品でもあります。

物語の恐怖は、外部から襲い来る物理的な脅威ではなく、主人公・平田氏の内面から湧き上がる心理的なものです。平田氏は、自らの財産が「時には随分罪なこともやって来た」結果であることを自覚しています。この罪悪感が、辻堂の怨念を信じ込ませるための土壌となります。

彼は、自分が罰せられるべき存在だという深層心理を抱えているため、超自然的な呪いを容易に受け入れてしまうのです。これは、乱歩が一貫して描き続けた「本当に恐ろしいのは怪物や幽霊ではなく、生身の人間である」というテーマを、完璧に具現化したものと言えるでしょう。本作は、人間の心が、いかに暗示や思い込みによって脆く崩れ去るかを見事に描き出した、初期乱歩における心理サスペンスの傑作です。

この心理的な混沌の中に、一筋の光として登場するのが明智小五郎です。初期作品における彼は、後の長編で見せるような人間味あふれる探偵というより、むしろ「論理」や「理性」を擬人化した、象徴的な存在として機能しています。彼は事件の渦中に突如として現れ、まるで機械仕掛けの神のように、もつれた謎を鮮やかに解きほぐします。

平田氏が「幽霊」の非合理な振る舞いに翻弄され、恐怖の迷宮をさまよう一方、明智は極めて冷静に状況を分析します。彼は「本当の幽霊なら、なにも不自由らしく家の外にばかり姿を現さなくても、あなたのお邸の中へ出たってよさそうなものではありませんか」と、幽霊の行動における「不合理さ」を指摘し、そこから論理的な推論を組み立てていくのです。この姿勢は、デビュー作『D坂の殺人事件』で見せた、物証だけでなく人間の心理の機微を読み解いて真相に至る、近代的な探偵の姿をより強固なものにしました。

このように考えると、本作の登場人物の配置は非常に象徴的です。近代的な実業家でありながら前近代的な恐怖に敗北する「被害者・平田」。近代的なシステムを悪用して前近代的な呪いを演出する「犯人・辻堂」。そして、その両者を超越し、近代システムの欺瞞を見破って恐怖の正体を暴く、真の「近代的知性」としての「探偵・明智小五郎」。明智の役割は、単なる謎解き役ではありません。彼は、近代化がもたらす新たな不安や混沌を克服しうる、啓蒙的な理性の力の化身として描かれているのです。

VI. 時代背景:1925年(大正14年)の日本と探偵小説

江戸川乱歩の『幽霊』を深く理解するためには、作品が生まれた1925年(大正14年)という時代背景を無視することはできません。本作は、大正という時代の空気を色濃く反映した、まさに時代の申し子と呼ぶべき作品です。

大正時代(1912-1926)は、日本が急速な都市化を遂げ、「サラリーマン」という新たな階級が登場し、ラジオや雑誌といったマスメディアが普及した時代でした。これにより、都市部の知識層や青年層を中心に「大衆文化」が花開き、西洋からもたらされた新しい思想や文化が熱狂的に受け入れられます。『幽霊』が掲載された雑誌『新青年』は、まさにこのモダニズム文化を牽引する存在であり、その読者層は、科学や論理、そして新しい文学形式に飢えた、知的好奇心旺盛な都会の青年たちでした。

1920年代は、日本において「探偵小説」というジャンルが確立された記念すべき時代でもあります。1923年の乱歩のデビュー作『二銭銅貨』の登場は、このブームの起爆剤となりました。読者は、自らが生きる近代社会を舞台に、論理的な謎解きや犯罪心理が描かれる物語を渇望していたのです。

『幽霊』のプロットは、こうした時代の特徴と分かちがたく結びついています。全国規模の郵便網、戸籍謄本という公文書の権威、そして非情な資本主義の論理の中で恨みを買う実業家という設定は、すべてが大正時代の社会インフラと価値観の上に成り立っています。

一方で、本作の発表当時の具体的な批評に目を向けると、一つの「証拠の欠落」に突き当たります。現存する資料からは、1925年5月の『新青年』掲載直後に、編集長の森下雨村や同時代の批評家たちが『幽霊』を直接どう評価したかを示す具体的な論評を見つけることは困難です。これは、文学史研究における一種の「空白」と言えます。

しかし、歴史研究の手法に倣えば、この空白を前に思考を止める必要はありません。周囲の状況証拠から、その受容の実態を合理的に推論することが可能です。

まず、本作が森下編集長の企画した連続掲載の一作であること。次に、乱歩がこの時期に探偵小説界の寵児として絶大な人気を博していたこと。そして、乱歩自身が後に、本作が読者から好評を得たと回想していること。これらの事実を総合すれば、発表当時の『新青年』誌上および読者からの反応が、極めて好意的であったことはほぼ間違いないと結論付けられます。このように、直接的な証拠の欠落を認めつつ、歴史的文脈から蓋然性の高い結論を導き出すアプローチこそ、作品をより深く、そして誠実に分析する道筋なのです。

VII. 結論:『幽霊』が現代に問いかけるもの

江戸川乱歩が自ら「駄作」と評した短編『幽霊』ですが、その謙虚な自己評価とは裏腹に、日本探偵小説史における初期の傑作として、今なお色褪せることのない輝きを放っています。本作の真価は、単なるトリックの巧妙さにあるのではなく、合理的な謎解きと、人間の内面に深く切り込む心理的恐怖とを、完璧なバランスで融合させた点にあるのです。

『幽霊』は、大正という時代の社会インフラ、すなわち郵便制度と戸籍制度を物語の根幹に据えることで、その時代の空気を吸い込んだタイムカプセルのような作品となりました。そのトリックは、近代化の過程で人々が抱くようになった「公的なものへの信頼」という心理的な基盤なくしては成立し得ない、極めてモダンなものでした。

そして、この近代がもたらす新たな混沌と不安を打ち破る存在として、名探偵・明智小五郎は登場します。彼は、非合理な恐怖に打ち克つ「理性」の象徴として、その後の日本探偵小説におけるヒーロー像の礎を築きました。

本作が発表されてから一世紀近くが経過しました。しかし、『幽霊』が投げかける問いは、現代においてますますその重みを増しているように思われます。罪悪感や恐怖といった人間の根源的な感情がいかに脆いものであるか。そして、私たちが自らの現実を定義するために頼っている「情報」や「システム」が、いかに容易に操作され、私たちを欺く凶器となりうるか。手書きの戸籍台帳が支配した時代から、デジタル情報が氾濫する現代に至るまで、この問いは普遍的な響きを持っています。

怨霊の恐怖が、情報操作による恐怖へと姿を変えた現代社会において、江戸川乱歩の『幽霊』は、私たち自身の足元を見つめ直すための、鋭い鏡であり続けているのです。

コメント