1. はじめに:一世紀を経てなお響く「日本人論」の傑作

芥川龍之介が1922年(大正11年)に世に問うた短編「神神の微笑」。この物語は、一人の宣教師が16世紀の日本で直面した文化的な葛藤を描きながら、単なる歴史小説の枠を超え、私たちに普遍的な問いを突きつけます。異質な文化や信仰は、どのようにして受け入れられ、あるいは変容していくのか。本作は、この根源的なテーマを掘り下げた、一世紀を経た今も輝きを失わない、鋭い「日本人論」なのです。

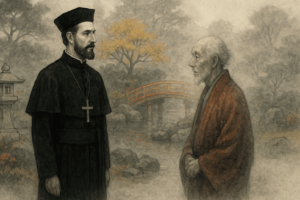

物語の主人公は、イタリア出身の宣教師オルガンティノ。彼を悩ませるのは、目に見える迫害ではありません。むしろ、日本の大地や草木、空気そのものに溶け込んでいるかのような、正体不明の「霊的な何か」との静かな戦いです。ここに本作の核心があります。描かれる対立は善と悪の戦いではなく、「ただ一つの絶対的な神」を信じる西洋の世界観と、「あらゆるものに神が宿る」と考える日本の世界観との衝突なのです。

この記事では、「神神の微笑」のあらすじを丁寧に解説します。さらに、登場人物や中心テーマ、作品が生まれた大正という時代背景を掘り下げ、芥川自身のキリスト教への複雑な視線も探ります。そして、初期の傑作「煙草と悪魔」と比較することで、この物語が持つ特別な意味を解き明かしていきます。

オルガンティノの苦悩は、信仰を失うことへの恐怖ではありません。彼が本当に恐れたのは、自らの信じる神が、その絶対的で不変な本質を失い、静かに、しかし確実に日本的なものへ「変容」させられていくことでした。日本の「霊」は、キリスト教の神「デウス」を破壊しようとはしません。ただ、日本古来の神々の一員として「造り変え」ようとするのです。この構図こそが、本作を単なる殉教の物語から、文化の衝突と融合を描く、普遍的な心理ドラマへと昇華させているのです。

2. 詳細なあらすじ(ネタバレあり):オルガンティノの苦悩と幻視

物語全体は、現代の語り手が南蛮寺を描いた一枚の屏風を眺め、その絵の中に過去の出来事を幻視するという、巧みな「枠物語」の構造を持っています。

「南蛮屏風」

出典:Wiki pedia

第1場:南蛮寺の庭に漂う不安

物語は、京都に建てられたキリスト教の寺院、南蛮寺から始まります。宣教師オルガンティノの布教は順調で、信者は数万人に達していました。しかし彼の心は、成功とは裏腹に、得体の知れない憂鬱と不安に支配されています。故郷への郷愁以上に、彼はこの国に潜む目に見えない力から逃れたいと強く願っていました。

彼の苦悩を映し出すのが、南蛮寺の庭の風景です。そこには、故郷イタリアを思わせる薔薇や月桂樹と、日本を象徴する枝垂桜が混在し、不思議な調和を生み出しています。この庭の光景は、彼が心の中で恐れている「文化の混ざり合い(シンクレティズム)」そのものを象徴していました。

第2場:神々の幻視(天岩戸神話)

オルガンティノは、日本の土着の霊に打ち勝つ力を求め、「南無大慈大悲の泥烏須如来(なむだいじだいひのでうすにょらい)」に祈りを捧げます。キリスト教の神「デウス」と仏教の「如来」を合わせたこの呼び名自体、彼が無意識のうちに日本の宗教観に取り込まれ始めていることを示しています。その祈りの最中、彼は突如として不思議な力で身動きが取れなくなります。

すると彼の目の前に、強烈な幻が広がります。それは日本神話で有名な「天岩戸」の場面。天照大神(あまてらすおおみかみ)が岩屋に隠れてしまったため、他の神々が祝祭を開いて外へ誘い出す、あの神話の一幕です。

その光景は、オルガンティノの信仰とは相容れない、原始的な生命力に満ちていました。裸の胸をあらわに踊る女神、神々の朗らかな笑い声、鶏の鳴き声。すべてが渾然一体となり、彼の心をかき乱します。彼は嫌悪と魅惑を同時に感じ、必死に目をそむけようとしますが、体は動きません。

やがて岩戸の中から、荘厳な女性の声が響き渡ります。「私が此処に隠れていれば、世界は暗闇になった筈ではないか?」。その声が持つ神々しい響きに圧倒され、オルガンティノは意識を失い、その場に崩れ落ちました。

第3場:謎の声と老人の出現

深夜、意識を取り戻したオルガンティノの耳に、どこからか「負けですよ!」という囁き声が聞こえます。この声は、彼の恐怖をさらに深いものへと変えました。

翌日、数人の侍が洗礼を受けたいと訪ねてきたことで、彼の心は一時的に軽くなります。彼はこれを神の勝利の証だと信じようとします。しかし、その直後、彼の前に一人の不思議な老人が現れました。首に勾玉をかけたその老人は、明らかに仏教が伝わる以前の古代日本の象徴であり、この土地の「霊」そのものが人の姿をとったかのようでした。

第4場:「造り変える力」をめぐる対話

老人は穏やかに、しかし確信に満ちた口調で語り始めます。あなたの信じるデウスも、これまで日本にやってきたあらゆる外来の思想や文化と同じように、最後には「負けてしまいますよ」と。

そして、日本の神々が持つ力の源泉を明かします。それは「破壊する力」ではなく、「造り変える力」なのだ、と。老人は例を挙げます。インドから来た仏教は、日本の神々と融合し、日本独自の形に変えられた。中国の伝説は、日本人の感性に合わせて繊細に書き換えられた。そして、強大な力を持つはずの漢字でさえ、日本語の読み方(訓読み)や日本独自の文字(仮名)を生み出すことで、日本文化に「征服」されたのだ、と。

第5場:屏風絵の中への回帰

老人はオルガンティノが反論する暇もなく、夕闇に溶けるように消えてしまいます。そして物語の視点は、突如としてオルガンティノの内面から、冒頭の語り手へと一気に引き戻されます。

語り手は、目の前の屏風絵を眺めています。呆然と立ち尽くすオルガンティノの姿は、もはや生身の人間ではなく、屏風の上に描かれた静的なイメージの一つに過ぎません。彼は、月桂樹と薔薇が咲き乱れる庭で鐘の音を聞きながら、日本化された芸術作品の一片として、永遠にその絵の中に閉じ込められるのです。この枠物語の仕掛けによって、彼自身と彼の信じる神が、日本の文化的景観の中へ抗いようもなく吸収されていく運命が、より鮮烈に、そして象徴的に描き出されています。

3. 登場人物の深層:苦悩する宣教師と微笑む日本の神

オルガンティノ:自己の内なる分裂に苦しむ男

小説における描写: 物語の中のオルガンティノは、西洋的な絶対主義の象徴として描かれます。彼の信仰は、唯一絶対で、決して変わることのない真理という前提の上に成り立っています。しかし、日本の「霊気」はその真理を攻撃するのではなく、その絶対性を揺るがすことで彼を脅かします。彼が祈りの言葉として口にした「泥烏須如来」は、彼自身が恐れる文化の混淆に、すでに取り込まれている証拠なのです。

歴史上の実像: 興味深いのは、モデルとなった実在の人物、グネッキ・ソルディ・オルガンティノ(1533-1609)の存在です。彼は「宇留岸伴天連(うるがんばてれん)」という愛称で日本人に親しまれた、尊敬すべき宣教師でした。そして何より重要なのは、彼が日本の文化や習慣にキリスト教を合わせるべきだと考える「適応主義」の推進者だったという事実です。彼は日本の習慣を学び、織田信長らと協力して京都に南蛮寺を建てるなど、日本文化との共存を模索しました。

この史実を知ると、芥川の人物設定の巧みさが際立ちます。文化の混淆を恐れる人物としてオルガンティノを描いたことには、強烈な皮肉が込められているのです。この物語は、特定の個人を批判するのではなく、文化に敏感な人物でさえ逃れられない、一神教という「イデオロギー」そのものが持つ非妥協的な本質を批評しているのかもしれません。

謎の老人:古代日本の声

彼は、特定の個人というより、一つの概念が人の形をとった存在です。自然のあらゆるものに神が宿ると考える、神道の「八百万の神(やおよろずのかみ)」を体現していると言えるでしょう。

彼の態度は穏やかで、自信に満ちています。彼は議論で相手を打ち負かそうとはしません。ただ、自らの世界の真理を静かに説くだけです。彼の力は武力ではなく、すべてを包み込むような揺るぎない存在感にあります。

そして、彼の「微笑み」こそが、その力の核心です。それは、どんなものでも受け入れ、最終的にはすべてが自分たちの一部になるという、静かな確信に満ちた微笑みなのです。

4. 中核テーマ:「造り変える力」を解き明かす

概念の定義

「我々の力と云うのは、破壊する力ではありません。造り変える力なのです」。老人が語るこの言葉が、物語の中心的なテーマです。これは、外国から入ってきた文化や思想を、ただ受け入れるのではなく、一度解体し、日本独自のものとして再構築するという、日本文化の根源的な性質を指しています。

変容のプロセス

このプロセスは、単なる模倣とは異なります。それは、外来の要素と土着の要素が混ざり合い、新しいものを生み出す創造的な過程です。外来の文化が完全に消えることも、日本の文化を完全に征服することもありません。その代わりに、常に新しい「混成体(ハイブリッド)」が生まれるのです。

表:日本の「造り変える力」の実例

この抽象的な概念を具体的に理解するために、作中で老人が挙げた例を見てみましょう。

| 外来文化 | 日本での受容・変容 | 作中での言及 |

| 仏教 | 神道と融合(神仏習合)。仏である大日如来が、太陽神である天照大神と同一視される。 | 老人は、日本人が外国の仏の中に、自国の太陽神の姿を見ていると指摘します。 |

| 漢字 | 日本語の読み(訓読み)が生まれ、漢字を基に日本独自の文字(ひらがな・カタカナ)が作られる。 | 老人は「文字は我々を征服する代りに、我々のために征服されました」と語ります。 |

| 七夕伝説 | 中国の「牽牛・織女」の物語が、日本の神「彦星・棚機津女」の物語として、和歌などの文脈で再解釈される。 | 老人は、物語に出てくる天の川のせせらぎの音が、中国の大河ではなく、日本の清流の音になっていると指摘します。 |

| ギリシャ叙事詩 | 英雄オデュッセウスの物語が、日本の武将・百合若大臣の物語に作り変えられたという説(作中で芥川が採用)。 | 老人は、外国の物語が日本に伝わり、「造り変えられた」ことを示唆します。 |

5. 破壊か共存か:文化モデルの衝突

西洋の「OR」モデル

物語で示されるキリスト教の世界観は、本質的に「どちらか一方」を選ぶ排他的なものです。「神」か「異教の神々」か、二者択一を迫ります。一つの真理が、他の真理を打ち破り、取って代わらなければならないという考え方です。

日本の「AND」モデル

対照的に、日本の文化モデルは「どちらも受け入れる」付加的なものです。「神道」であり、かつ「仏教」でもある、というように共존が基本です。老人が言うように、仏教が伝わった後でさえ、土着の神々は「未だに生きている」のです。新しい要素は、古いものを破壊することなく、既存の構造の中に織り込まれていきます。

「外来の印」

このプロセスには、もう一つ重要な点があります。それは、外来のものが完全に同化された後でも、しばしばその起源を示す「印」が残るということです。作中で挙げられる「洋服」の例は的確です。現代の私たちにとって洋服は日常着ですが、その名前自体が、それが「西洋」から来たものであることを常に示しています。これは、文化の融合が、出自を完全に消し去るのではなく、その起源を意識したままの混成状態であることを意味しています。

6. 大正という時代背景:なぜ芥川は1922年にこの物語を書いたのか

変動の中の国家

この物語が書かれた大正11年(1922年)という時代を理解することは、作品を深く知る上で欠かせません。当時の日本は、第一次世界大戦を経て国際的な地位を高め、国内では「大正デモクラシー」と呼ばれる自由な気風が花開いていました。西洋の文化や思想が、怒涛のように流れ込んでいた時代です。

アイデンティティの不安

この急速な西洋化は、人々に「日本人とは何か」という深刻な問いを突きつけました。日本の伝統や魂は失われてしまうのではないか、という文化的アイデンティティの不安が渦巻いていたのです。芥川は、まさにこの国民的な議論の真っ只中で筆を執っていました。

物語という一つの回答

「神神の微笑」は、この不安に対する芥川なりの芸術的な答えです。彼は、遠い過去のキリスト教伝来という出来事を、自らが生きる現代を映し出す鏡として使いました。そして、日本のアイデンティティは脆いものではなく、むしろ外部からの影響を柔軟に吸収し、「造り変える」力そのものにこそあるのだ、という文化的な自信を提示したのです。

これは、軍事力や排他的な思想に頼らない、あくまで文化的なナショナリズムと言えるでしょう。しかし皮肉なことに、この作品が発表された後、日本は次第に自由な気風を失い、より硬直的で国家主義的な方向へと進んでいきます。この物語は、芥川が描いた、日本の近代化に対する一つの理想の姿だったのかもしれません。

7. 作者とその主題:芥川とキリスト教の複雑な関係

生涯にわたる魅惑

芥川龍之介はキリスト教徒ではありませんでしたが、生涯を通じてキリスト教に強く惹きつけられていました。「奉教人の死」をはじめ、「切支丹物」と呼ばれるキリスト教を題材にした作品を数多く残しています。

芸術的・心理的関心

彼の関心は、信仰そのものよりも、キリスト教が持つ芸術的な美しさや、信仰、疑い、殉教といった極限的な人間の心理状態に向けられていました。彼はキリスト教を、人間存在の深い部分を覗き込むためのレンズとして用いたのです。

批判的な距離

この魅力とは裏腹に、彼はキリスト教の教義に対しては批判的でした。しかし晩年、彼自身が「ぼんやりとした不安」に苛まれる中で、キリスト教への関わりはより深刻なものになっていきます。彼が亡くなった時、枕元に聖書が置かれていたことは有名です。

「神神の微笑」は、芥川個人の精神的な葛藤を映した物語としても読めます。主人公オルガンティノは、西洋的な論理や絶対的な真理に惹かれる、芥川の知性の一面を象徴しています。一方、謎の老人は、彼の中に深く根差した、逃れることのできない日本の精神性を体現しています。外来の神は日本ではそのままでは生きられない、という結論は、芥川自身がキリスト教を芸術として「愛する」ことはできても、その絶対性を「信じる」ことはできなかった、という心の内の告白なのかもしれません。

8. 比較:「煙草と悪魔」との対比で浮かび上がる「日本人論」の光と影

「神神の微笑」を、芥川のもう一つの代表的な切支丹物「煙草と悪魔」(1916年)と並べて読むと、彼の「日本人論」はさらに立体的で鋭いものになります。両作品は、外来の文化が日本でどう受け入れられるかという共通のテーマを扱いながら、その対象を「宗教(善)」と「悪徳(悪)」に設定することで、好対照な結論を導き出しています。

「善」を骨抜きにし、「悪」を歓迎する文化?

- 神神の微笑(宗教=善): 本作が描くのは、絶対的な真理を掲げるキリスト教という「善」が、日本の土着の霊性によってその本質を静かに「造り変えられ」、骨抜きにされる過程です。日本の神々はデウスを破壊せず、八百万の神々の一員として吸収してしまいます。これは、高尚な理念に対する文化的な自己防衛本能とも言えます。

- 煙草と悪魔(悪徳=悪): 一方で「煙草と悪魔」が描くのは、悪魔がもたらした「煙草」という未知の「悪徳」が、いかに驚くべき速さで日本社会に広まるかの物語です。悪魔自身は一度退治されますが、彼が伝えた煙草は人々の欲望に火をつけ、瞬く間に日本中に浸透します。そこには「神神の微笑」で描かれたような、精神的な抵抗はほとんど見られません。

この二つの物語を比べると、芥川の鋭い日本人論が浮かび上がってきます。それは、日本の文化が持つ二つの側面を指摘するものです。一つは、高尚な理念や思想(善)に対しては、その本質を変えて骨抜きにしてしまう防衛的な側面。もう一つは、人間の欲望に直接訴えかける新しい習慣や楽しみ(悪徳)に対しては、驚くほど無防備に、そして素早く受け入れてしまう側面です。この皮肉な洞察こそ、芥川が投げかけた問いの核心と言えるでしょう。

近代化と悪魔の再来

「煙草と悪魔」の結末は、この構造が近代以降も続いていることを暗示しており、非常に示唆に富んでいます。物語の最後、悪魔はキリスト教弾圧と共にいったん日本を去りますが、「明治以後、再び、渡来した」ものの、その後の行方は分からない、と締めくくられます。

これは、明治以降の急速な西洋化によって、この「善と悪の輸入」という構造が、より巧妙で見えにくい形で現代まで繰り返されていることの暗喩に他なりません。かつてのように宣教師や悪魔という分かりやすい姿ではなく、新しい思想、技術、ライフスタイルという形で、私たちは今も外来の「善」と「悪」を選別し、受け入れているのかもしれません。

9. 結論:「神神の微笑」が現代に問いかけるもの

微笑の意味

本作の題名となっている「微笑」は、単なる友好的な表情ではありません。それは、いくつもの意味が重なった、複雑な象徴です。

- 皮肉な勝利: 相手を打ち負かすのではなく、吸収することで勝利する文化の、静かな自信の表れ。

- すべてを包む受容: 対立するはずのものですら、自らの中に居場所を与えてしまう、広大で柔軟な世界観の象徴。

- 不気味な力: オルガンティノのような外部の者から見れば、自らのアイデンティティを溶かしてしまう、穏やかで恐ろしい力の現れ。

不朽の今日性

グローバル化が進む現代において、芥川が投げかけた文化の相互作用をめぐる問いは、かつてないほど重要な意味を持っています。「神神の微笑」は、圧倒的な外部からの影響に直面したとき、文化的なアイデンティティがどのように保たれるのかを考えるための、力強く、示唆に富む物語です。そして、真の強さとは、変わらない純粋さの中にあるのか、それとも変化を恐れない創造的な「造り変える力」の中にあるのか、という根源的な問いを、私たちに投げかけ続けているのです。

コメント