序論:ポーの最も奇妙な映像化

エドガー・アラン・ポーのゴシック小説「アッシャー家の崩壊」は、その陰鬱で退廃的な美学、そして心理的恐怖の探求により、幾度となく映像化されてきた。ロジャー・コーマン監督、ヴィンセント・プライス主演の1960年版や、ジャン・エプスタイン監督による1928年のサイレント版などが有名であるが、映画史の片隅に、ほとんど忘れ去られた異色の作品が存在する。それが、1948年に製作された英国映画版「アッシャー家の崩壊」である。

出典:Amazon .co.jp

この映画は、批評家たちから「マイナーな珍品」と評され、原作の雰囲気に忠実なふりをしながら、結果的に全く異なる物語を展開する「異色作」として知られている 。その製作背景には、戦後の英国映画界が抱えていた経済的な事情があり、アマチュアリズムが色濃く残るその作風は、稚拙さと芸術性が奇妙に同居する独特の魅力を放っている 。

しかし、この映画の真の価値は、そのB級映画としての出自や技術的な欠点にあるのではない。むしろ、ポーの原作が持つ曖昧で心理的な恐怖を、いかにして具体的なプロットと視覚的なショックに置き換えようとしたか、その大胆かつ奇抜な試みにある。本作の 無名性こそが、真の映画愛好家の探求心をくすぐる要因となっている。

本稿では、このベールに包まれたゴシックホラーの全貌を、詳細なあらすじから批評的分析、歴史的文脈、そして深層心理の探求に至るまで、徹底的に解剖する。これは、忘れられた映画の闇に光を当て、その真の価値を再評価しようとする試みである。

II. 作品の基本情報:ベールに包まれた英国ゴシック

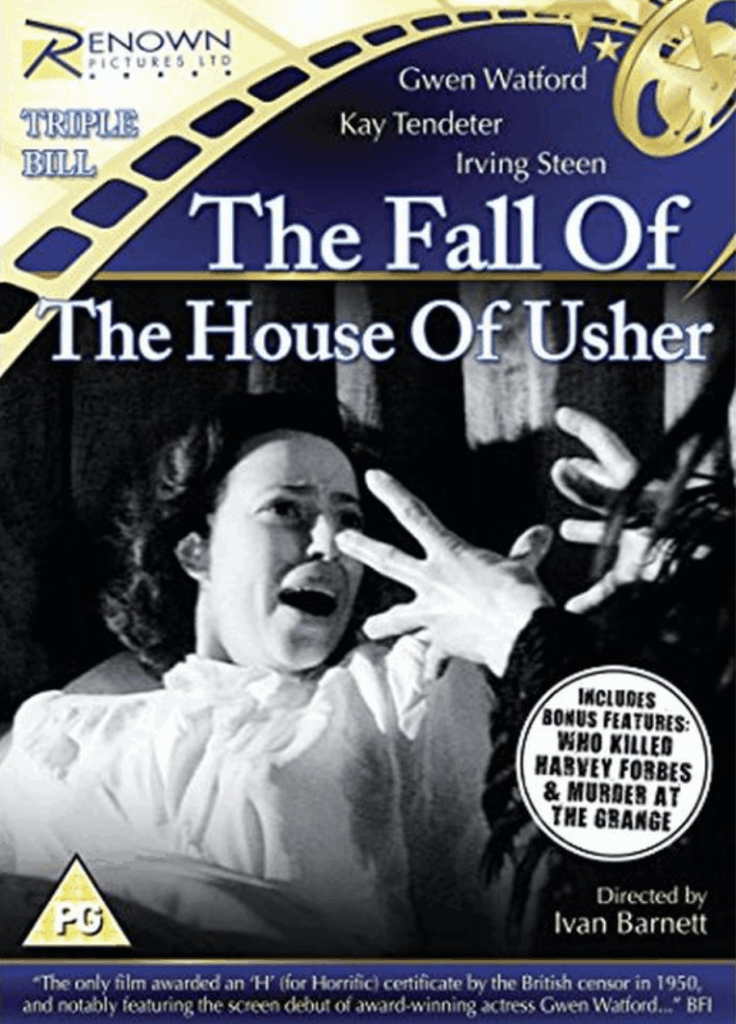

1948年版「アッシャー家の崩壊」は、その製作から公開に至るまで、多くの混乱した情報に包まれている。特に製作年と公開年のズレは、本作が独立系の低予算映画であったことを物語っている。以下に、散在する情報を整理し、作品の基本的なデータを提示する。

表1: 1948年版「アッシャー家の崩壊」作品データ

| 項目 | 詳細 |

| 原題 | The Fall of the House of Usher |

| 製作年 | 1948年 |

| 英国公開日 | 1950年6月 |

| 製作国 | イギリス |

| 監督 | イヴァン・バーネット (Ivan Barnett) |

| 脚本 | ドロシー・キャット (Dorothy Catt), ケネス・トンプソン (Kenneth Thompson) |

| 製作 | イヴァン・バーネット (Ivan Barnett) |

| 撮影 | イヴァン・バーネット (Ivan Barnett) |

| 出演 | グウェン・ワトフォード (Gwen Watford, Gwendoline Watford名義), ケイ・テンデター (Kaye Tendeter), アーヴィング・スティーン (Irving Steen), ヴァーノン・チャールズ (Vernon Charles), ルーシー・ペイヴィー (Lucy Pavey) |

| 製作会社 | G.I.B. Films |

| 上映時間 | 70分 (オリジナル版) |

| ジャンル | ホラー、ゴシック・メロドラマ |

特筆すべきは、監督、製作、撮影をイヴァン・バーネットが兼任している点である 。この事実は、本作が極めて小規模な独立プロダクションによって製作されたことを示唆しており、批評家の一部は、この一人三役が作品の品質のムラにつながった可能性を指摘している 。

また、本作は英国映画検閲委員会(BBFC)から、当時としては非常に珍しい「H」(Horrific、恐怖)指定を受けた 。これは、戦後の検閲が厳しい時代において、本作が観客に与える衝撃の強さを物語る重要な指標である。製作から2年後の1950年にようやく公開されたという事実も、その配給がいかに困難であったかを物語っている 。

III. 物語の全貌(完全ネタバレ):原作から逸脱した衝撃のプロット

本作の最大の特徴は、エドガー・アラン・ポーの原作短編が持つ心理的で曖昧な恐怖を、具体的で視覚的なホラー要素へと大胆に改変した点にある。原作の骨格を借りながらも、その肉付けは全くのオリジナルであり、その奇抜さは観る者を驚かせる。ここでは、その衝撃的な物語の全貌を、完全なネタバレを含めて詳述する。

A. 序盤:現代の額縁と名を与えられた語り手

映画は、原作には存在しない「額縁構造」から始まる。現代(1940年代)の紳士クラブで、一人の老紳士がポーの短編集を手に取り、友人たちに「アッシャー家の崩壊」の物語を読み聞かせる場面が描かれる 。この導入部によって、これから語られる物語が過去の出来事であることが示唆され、観客は物語世界へと誘われる。

出典:Ameba

物語の視点人物である語り手は、原作では無名であったが、本作では「ジョナサン」(アーヴィング・スティーン)という名前が与えられている 。彼は旧友ロデリック・アッシャーからの手紙を受け、人里離れたアッシャー家の屋敷を訪れる。

出典:note

しかし、彼が屋敷で出会うのはアッシャー兄妹だけではない。映画オリジナルのキャラクターである一家の主治医「コードウェル医師」(ヴァーノン・チャールズ)が登場し、ジョナサンに対して、この陰鬱な家から直ちに立ち去るよう警告を発するのである 。この序盤の改変は、物語に具体的な登場人物と対立構造を与え、サスペンスを高めるための映画的工夫と言える。

B. 呪いの起源:不貞と斬首、血塗られた過去

本作が原作から最も大きく逸脱する点が、アッシャー家にかけられた「呪い」の具体的な起源である。ポーの物語では、「一族に伝わる病」や「屋敷そのものが持つ邪悪な意志」といった形で曖昧に示唆される恐怖の根源が、本作では極めて具体的で通俗的なメロドラマとして描かれる 。

コードウェル医師の口から語られる過去の惨劇は、凄惨を極める。ロデリックとマデリンの父親は、妻が愛人と密会している現場を発見する。その場所は、屋敷の敷地内にある隠された礼拝堂(寺院)であった。激怒した父親は、妻の愛人を鎖で縛り上げ、拷問の末に首を斬り落として殺害する 。そして、その愛人は死の間際に、アッシャー家の一族、特にその子供たちに呪いをかけたのである 。

この改変は、ポーが描いた内面的な精神の崩壊というテーマを、外部からもたらされた「呪い」という、より分かりやすいホラーの定型に置き換えるものだ。原作の持つ幽玄な退廃美は失われる代わりに、観客は具体的な恐怖の対象と物語の謎を得ることになる。これは、70分という上映時間を持つB級ホラー映画として、物語を牽引するための実用的な判断であったと考えられる。

C. 狂気の母と礼拝堂の秘密

物語はさらに奇怪な方向へと進む。映画オリジナルの最も衝撃的な設定は、ロデリック兄妹の母親の存在である。夫が愛人を惨殺する光景を目の当たりにした彼女は、そのショックで正気を失い、言葉を話せなくなった。そして、驚くべきことに、彼女はまだ生きているのである 。

出典:note

彼女は、かつての惨劇の舞台となった礼拝堂の地下に幽閉されている。その礼拝堂は、アッシャー家の先祖代々の拷問部屋も兼ねており、拷問台や鎖、首吊り縄などが備え付けられている 。母親(ルーシー・ペイヴィー)は、もはや人間の面影を失った「鬼女(hag)」のような姿となり、祭壇の上に置かれた愛人の生首を強迫的に守り続けている 。普段は無害だが、誰かがその生首に触れようとすると、狂暴な殺人鬼と化すのだ。

この「狂気の母」と「生首」というグロテスクな要素は、原作には全く存在しない。ポーの心理的恐怖が、本作ではゴシック・メロドラマの極致とも言える視覚的な恐怖へと完全に変換されている。この中途半端で悪目立ちする母親の存在は、脚本の稚拙さを露呈する一方で、映画に忘れがたい強烈なインパクトを与えている 。

D. 結末:呪いを解く試みとアッシャー家の崩壊

出典:note

物語のクライマックスは、この呪いを解くための試みを中心に展開する。コードウェル医師は、呪いを解く唯一の方法は、礼拝堂にある愛人の生首を焼却することだと結論付ける 。

ロデリックは、友人であるジョナサンを巻き込むことを拒み、庭師のリチャードを雇って狂気の母親を拘束しようと試みる。しかし、この計画は悲劇的な結末を迎える。庭師リチャードは、母親が仕掛けた熊用の罠にかかってしまい、身動きが取れなくなったところをナイフで刺殺されてしまう 。この「熊用の罠」というディテールも、映画独自の唐突な追加要素である。

呪いを解く試みは失敗に終わり、アッシャー家の運命は暗転する。映画全体を通して、マデリンが「謎の泡立つカクテル」を飲まされる場面が描かれ、彼女が毒殺されようとしている可能性が示唆されるが、犯人が誰なのかは曖昧なままである 。最終的にマデリンは衰弱し、原作同様に強硬症(カタレプシー)の発作を起こして仮死状態に陥り、生きたまま埋葬されてしまう。

そして、運命の夜が訪れる。墓から甦ったマデリンが、復讐の鬼と化して屋敷に戻ってくる。彼女が幽霊なのか、それとも生き埋めにされた恐怖で発狂したのかは、明確には描かれない 。彼女は兄ロデリックを追い詰め、二人はもつれ合うようにして絶命する。そして、語り手であるジョナサンが恐怖に駆られて屋敷から逃げ出すと、その背後でアッシャー家の館は轟音とともに崩れ落ち、沼の底へと沈んでいくのであった 。

IV. 批評的分析:稚拙さと芸術性の奇妙な同居

1948年版「アッシャー家の崩壊」に対する評価は、公開当初から現在に至るまで、著しく二分されている。一方ではその技術的な未熟さやアマチュアリズムが厳しく批判され、もう一方ではその映像が醸し出すゴシック的な雰囲気が高く評価されている 。この「稚拙さ」と「芸術性」という、一見矛盾した要素の奇妙な同居こそが、本作をカルト的な珍品たらしめている核心であり、その分析は本作の真価を理解する上で不可欠である。

A. 演出と演技の未熟さ:「アマチュア的」との酷評

本作に向けられる批判の多くは、その製作クオリティの低さに集中している。

当時の批評、例えば『バラエティ』誌は「演技、演出、撮影、その他の技術的側面はほとんどアマチュア的」と断じ、商業的価値は皆無に近いとまで酷評した 。この評価は現代のレビューでも繰り返されており、「不器用に作られ、生ぬるい脚本、混乱していて理解しにくい」 といった言葉でその欠点が指摘されている。特に、監督、製作、撮影を兼任したイヴァン・バーネットの演出は「不安定(shaky)」、編集は「ひどい(terrible)」とされ、物語の構成全体が稚拙であるとの見方が根強い 。

俳優たちの演技もまた、この「アマチュア的」という評価を裏付けている。その演技スタイルはぎこちなく、硬直しており、まるで「舞台劇かサイレント映画かっていう大仰さ」であると評されている 。

特に、物語の中心人物であるはずのロデリック・アッシャーを演じたケイ・テンデターの演技は、硬直的で生気がなく、後に同役を演じたヴィンセント・プライスのカリスマ性とは比べるべくもないとされる 。語り手であるジョナサンに至っては、物語の大部分で姿を消し、ほとんど何も行動しないため、その存在意義すら疑問視される始末である 。これらの要素が組み合わさることで、映画全体が生気のない印象を与えているのである 。

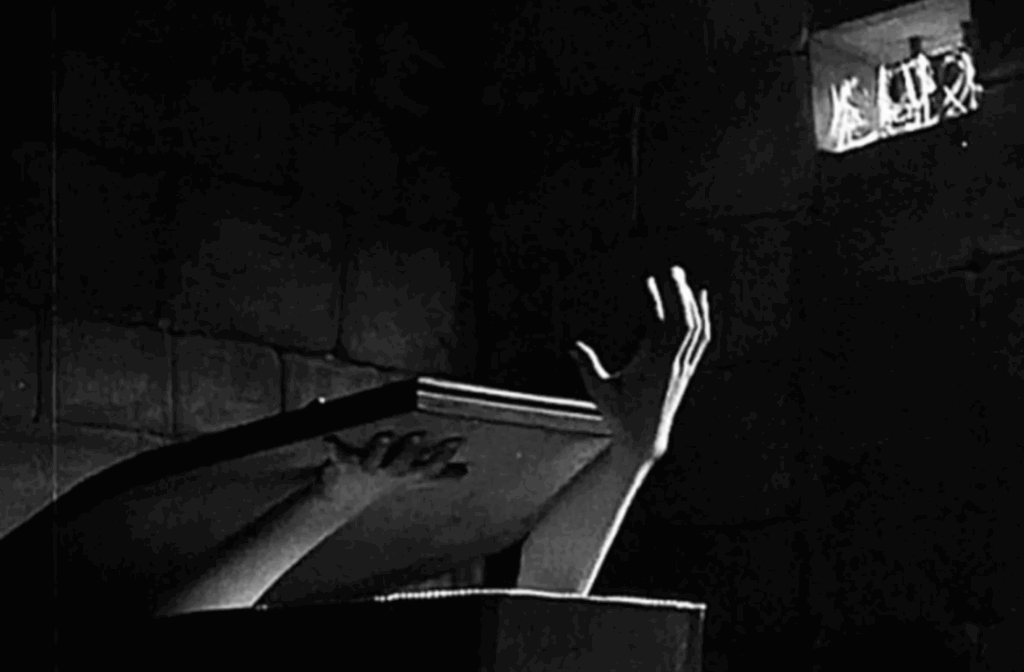

B. 映像美の奇跡:低予算が生んだゴシックの「雰囲気」

しかし、こうした手厳しい批判とは対照的に、本作の映像美、とりわけその独特の「雰囲気」は多くの批評家から一貫して称賛されている。数々の欠点にもかかわらず、本作の「救い」となっているのが、その「素晴らしく陰鬱な雰囲気」なのである 。

この雰囲気の源泉は、監督自身が手掛けた撮影技術、特に光と影を巧みに操る照明設計にある。低予算という制約の中で、豪華なセットに頼るのではなく、影とシルエットを効果的に用いることで、ポーの原作にふさわしい「触知できるほどの陰鬱なオーラ」を生み出すことに成功している 。このキアロスクーロ(明暗対比)を多用した撮影スタイルは、ドイツ表現主義や古典的ゴシック映画の伝統を彷彿とさせる。

具体的には、荒野にぽつんと佇む礼拝堂に向かって人物たちが歩いていく様子をシルエットで捉えたショットは、繰り返し使用されながらも効果的で「クール」だと評価されている 。また、物語に追加された「不気味な母親」のキャラクターや、血塗られた過去の物語は、脚本の稚拙さにもかかわらず、純粋に不気味な瞬間を生み出している 。

この評価の二面性、すなわち演出の稚拙さと撮影の芸術性の同居は、本作の製作者イヴァン・バーネットが、物語を語る監督としてよりも、映像を創造する撮影監督としての才能に長けていたことを示唆している。彼は俳優の演技を細かく指導したり、複雑な物語を巧みに構成したりする能力には欠けていたかもしれないが、光と影を操ってゴシック的な情景を創り出すことには確かな手腕を持っていた。本作の芸術的価値は、その製作上の限界と、作り手の特異な才能が分かちがたく結びついた結果生まれた、奇跡的な産物とさえ言えるだろう。

V. 歴史的文脈の中の「アッシャー家」

出典:Ameba

1948年版「アッシャー家の崩壊」を単なる一作品として評価するだけでは、その本質を見誤る可能性がある。この映画は、第二次世界大戦後の英国が置かれた特殊な映画産業と文化の文脈の中で生まれた産物であり、その歴史的背景を理解することではじめて、その真の意義が明らかになる。

A. 「クォータ・クイッキー」:英国B級映画の経済学

1948年版「アッシャー家の崩壊」が持つ「安っぽさ」や「アマチュアリズム」を理解するためには、当時の英国映画産業を規定した特異な制度、「クォータ・クイッキー(Quota Quickies)」の存在が不可欠である。これは、単なる製作スタイルの問題ではなく、経済的・政治的な背景から生まれた必然であった。

1920年代、英国の映画市場はハリウッド映画に席巻され、国産映画のシェアは5%以下にまで落ち込んでいた 。この状況を打開し、衰退する国内の映画産業を保護・育成するため、英国政府は1927年に「映画法(Cinematograph Films Act)」を制定した 。この法律の核心は、映画館や配給会社に対し、上映・配給する作品の一定割合を英国製映画とすることを義務付ける「クォータ(割り当て)制度」の導入であった 。クォータは当初、配給会社に7.5%、映画館に5%と設定され、段階的に引き上げられる計画だった 。

この法律が生み出したのが、皮肉を込めて「クォータ・クイッキー」と呼ばれる、低予算で粗製濫造されたB級映画群である 。法律の抜け穴は、品質に関する規定がなかった点にあった 。そのため、英国市場での上映権を確保したいハリウッドのメジャースタジオは、自社の主力作品を配給するための条件を満たすためだけに、英国の製作会社に委託したり、英国に子会社を設立したりして、最低限の予算(しばしば「1フィートあたり1ポンド」が基準とされた)で、ごく短期間に映画を製作させた 。

これらの映画は、品質や芸術性を追求するのではなく、単に「英国製」というレッテルを得てクォータを満たすことだけが目的であり、多くは二本立て興行の添え物として、あるいは観客のいない早朝に清掃員だけが見るような形で上映されたと言われている 。

1948年版「アッシャー家の崩壊」は、まさにこの「クォータ・クイッキー」の典型例である。大手スタジオから独立した零細プロダクションによって製作された本作は、その出自からして低予算のB級映画となる運命にあった 。本作に見られる技術的な限界や手作り感あふれる作風は、この経済的背景と分かちがたく結びついているのである。しかし、この制度は英国映画史に複雑な遺産を残した。

一方で質の低い映画を量産し、「英国映画はつまらない」という悪評を広める一因となったが 、他方で、この制度がなければ死滅していたかもしれない国内の映画産業に資金を注入し、多くの監督、俳優、技術者が経験を積むための貴重な訓練の場を提供したこともまた事実なのである 。

B. 1940年代英国ホラーの不毛の時代

さらに、本作が製作された1940年代後半から1950年代初頭は、英国ホラー映画史における「不毛の時代(barren terrain)」あるいは「乾燥した時期(dry period)」と見なされている 。戦時中のプロパガンダ映画や戦後のリアリズム映画が主流となる一方で、ホラーというジャンルは停滞期にあった。

この時代、英国映画検閲委員会(BBFC)による検閲は非常に厳しく、暴力や恐怖表現には厳しい目が向けられていた 。そのような状況下で、本作が「H」(Horrific)という、当時としては極めて稀なレイティングを受けたという事実は、本作が同時代の他の作品と比較して、いかに過激で衝撃的な内容であると受け止められたかを示している 。

この歴史的文脈に置くと、本作の存在は一層興味深いものとなる。本作は、1950年代後半から始まるハマー・フィルム・プロダクションによるゴシックホラーの黄金時代の先駆的作品と見なすことができるからである 。

本作は、1920年代から30年代のドイツ表現主義やゴシック・メロドラマの美学を受け継ぎつつ 、その一方で「クォータ・クイッキー」というB級映画の製作システムの中で、不倫や殺人といった、より露骨で扇情的なテーマを扱っている 。これは、後にハマー・フィルムが得意とするスタイルを予見させるものであった。

したがって、1948年版「アッシャー家の崩壊」は、単なる奇妙な失敗作ではなく、戦前のゴシック伝統と戦後のホラー復興とをつなぐ、歴史的な「橋渡し」の役割を果たした重要な映画史的遺物なのである。

VI. 深層心理の具現化:フロイト的メロドラマとしてのアッシャー家

出典:Ameba

1948年版「アッシャー家の崩壊」が加えた奇抜なプロットは、一見すると原作の持つ繊細な心理描写を台無しにする、通俗的な改悪に思えるかもしれない。しかし、精神分析的な視点からこの物語を読み解くと、これらの改変が、意図せずして極めて強力なフロイト的寓話として機能していることがわかる。

ゴシック文学や映画において、古城や屋敷はしばしば人間の「心」のメタファーとして機能し、そこに現れる幽霊や怪異は、抑圧された記憶や欲望が回帰する「抑圧されたものの回帰」の象徴として解釈される 。本作の物語は、この精神分析モデルを驚くほど文字通りに、そして過剰に具現化している。

物語の核となるのは、映画オリジナルの「呪いの起源」である。家父長である父親が、妻の不貞(性的な欲望)を暴力的に罰し、その愛人を去勢の象徴ともいえる斬首によって殺害する場面は、まさに家父長制による欲望の抑圧という「原光景(primal scene)」そのものである。その結果、母親は正気を失い、屋敷の地下にある「拷問部屋」という無意識の領域に幽閉される 。これは、トラウマ的な記憶が心の奥底に封じ込められる過程を、極めて直接的に視覚化したものと言える。

そして、この抑圧された母親が、醜い「鬼女」の姿となって再び姿を現し、愛人の生首というファルス的/去勢的な象徴を守りながら殺戮を繰り返す様は、「抑圧されたものの回帰」が最も醜悪な形で噴出する様を見事に描いている 。彼女がもたらす呪いとは、親の世代から子へと受け継がれる「遺伝するトラウマ」に他ならない。ロデリックとマデリンの兄妹は、この抑圧された過去の犠牲者なのである。

ポーの原作が、読者の解釈に委ねられる曖昧で内面的な恐怖を描いたのに対し、1948年版は、これらの無意識のテーマを、具体的で、外部化された、そして極めてメロドラマティックなプロットへと変換した 。この低予算B級映画の製作者たちが、フロイトの理論を意識してこのような物語を構築したとは考えにくい。むしろ、彼らはポーの短い物語を長編映画として成立させるために、当時考えうる限り最も扇情的で衝撃的なプロットを求めた結果、偶然にも精神分析の理論と完璧に合致する物語を創り上げてしまったのである 。

したがって、本作の価値は、計算され尽くした芸術的な深みにあるのではなく、その「意図せざる芸術性」にある。それは、ゴシック的なジャンルの慣習が、いかに無意識のうちに文化的な、あるいは心理的な不安を映し出すかを示す、生々しく、濾過されていない実例なのである。

VII. 結論:再評価されるべきカルト的奇品

出典:Ameba

1948年の英国映画「アッシャー家の崩壊」は、映画史の主流から忘れ去られた作品である。その脚本、演技、演出には多くの欠陥があり、アマチュアリズムの域を出ない部分も少なくない 。しかし、本作を単なる「失敗作」として片付けてしまうことは、その多層的な魅力を完全に見過ごすことになる。

第一に、本作は技術的な稚拙さにもかかわらず、低予算という制約の中で、光と影を巧みに操ることで、驚くほど効果的なゴシック的雰囲気を醸成することに成功している 。監督兼撮影監督であったイヴァン・バーネットの映像的センスは、物語の欠点を補って余りある、忘れがたい視覚的インパクトを観客に与える。

第二に、原作からの大胆な逸脱は、ポーの心理的恐怖を、不倫、殺人、呪いといった要素を盛り込んだ、通俗的で魅力的なゴシック・メロドラマへと昇華させた 。この奇抜な物語は、意図せずして深層心理のテーマをえぐり出しており、精神分析的な視点からも極めて興味深いテクストとなっている。

第三に、本作は歴史的遺物としての価値を持つ。「クォータ・クイッキー」として製作された英国B級ホラーであり、1940年代というホラー映画の不毛の時代に生まれた本作は、戦後の英国映画産業と文化を理解する上で貴重な資料である 。それは、ハマー・フィルムの時代へと至る過渡期に咲いた、あだ花のような存在なのである。

結論として、1948年版「アッシャー家の崩壊」は、完璧な映画からは程遠い。しかし、その欠点、奇妙さ、そして野心的な試みが一体となって、他のどのバージョンにもない独特の魅力を生み出している。それはまさに「マイナーな珍品」であり、再評価されるべき「カルト的奇品」である。本作は、洗練された作品よりも、荒削りだが忘れがたい何かを求める、真の映画探求家によって発掘され、その闇の中で輝きを放つことを待ち続けているのである。

コメント