『サムライチャンプルー』という革命

1.1 時代劇の解体と再構築

本作は、監督・渡辺信一郎とアニメーション制作会社マングローブによって生み出された、単なる時代劇ではない 。それは、江戸時代という設定を借りて、ヒップホップカルチャー、現代的な言語感覚、そして普遍的なテーマを大胆に「チャンプルー(混ぜ合わせる)」した、映像と音楽の革命であった 。冒頭で「時代考証に正面からケンカを売った」と宣言する通り、本作は意図的に歴史の制約から逸脱し、全く新しいエンターテインメントの地平を切り開いたのである 。

この「チャンプルー」という手法は、単なる表面的なスタイルではない。それは、作品の根幹をなすテーマそのものである。ヒップホップという音楽文化は、もともと現代アメリカの社会的に疎外されたコミュニティから生まれ、声なき者の声を代弁する役割を担ってきた。

本作の主人公たちは、いずれも江戸社会の周縁に生きる者たちである 。つまり、本作は歴史上の「はぐれ者」たちの物語を、現代の「はぐれ者」たちの文化的言語であるヒップホップと融合させることで、時代を超えた普遍的なアウトサイダーの物語を紡ぎ出しているのである。この意図的な融合こそが、本作の奇抜な設定に説得力と深い共感性をもたらしている。

1.2 制作の背景とクリエイター陣

本作は、アニメ制作会社マングローブの記念すべき処女作である 。監督には、前作『カウボーイビバップ』でジャズとSFを融合させ世界的な名声を得た渡辺信一郎が就任した 。彼は『ビバップ』の成功によって得た自由な創作環境のもと、自身の音楽的趣味、特にヒップホップへの深い愛情を本作に注ぎ込んだ 。

キャラクターデザインには中澤一登を、そして音楽にはNujabes(ヌジャベス)、fat jon(ファット・ジョン)、Tsutchie(ツッチー)、FORCE OF NATURE(フォース・オブ・ネイチャー)といった、当時のアンダーグラウンドシーンを牽引する先鋭的なアーティストたちを起用し、唯一無二の世界観を構築した 。本稿では、これらの要素がいかにして絡み合い、本作を20年経った今も色褪せない不朽の名作たらしめているのかを徹底的に分析する。

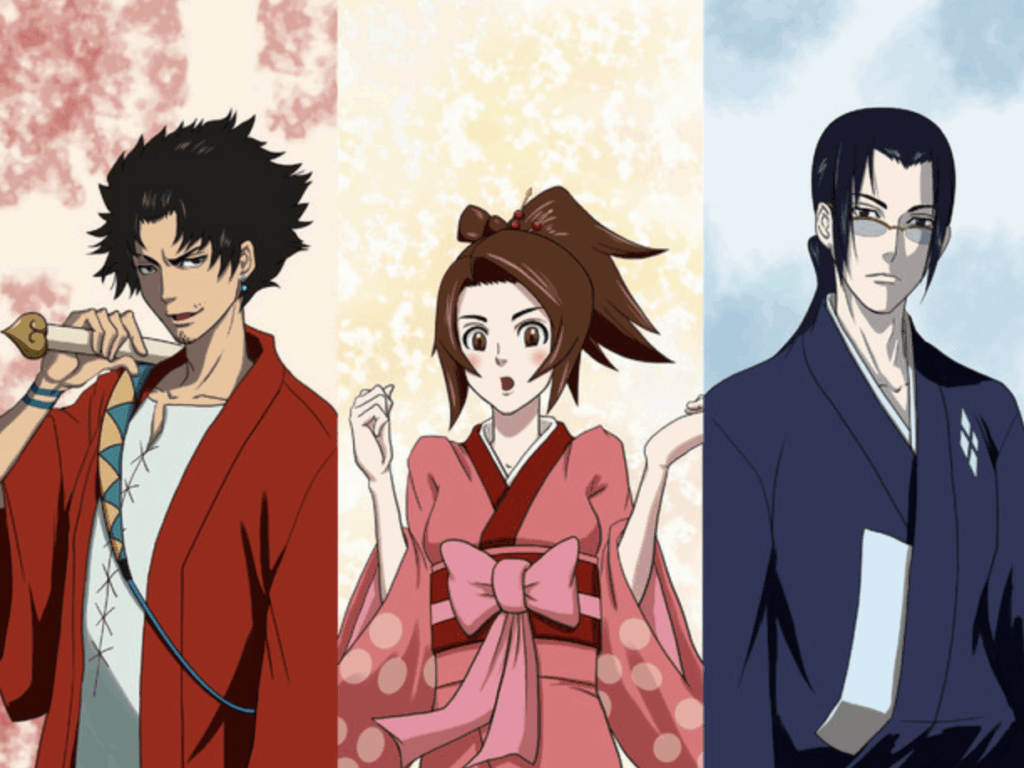

主要登場人物:交わるはずのなかった三つの魂

出典:ニコニコ

2.1 ムゲン (Mugen): 琉球の野生児

沖縄諸島に位置する作中世界の流刑島、琉球出身の剣士 。彼の戦闘スタイルは、特定の流派に属さず、自己流で編み出した予測不能かつアクロバティックな剣技である。その動きにはブレイクダンスの要素が取り入れられており、本作のヒップホップ要素を最も視覚的に体現するキャラクターと言える 。

性格は野性的で奔放、常に強者との戦いを渇望し、本能のままに行動する。その過去には海賊稼業に身を投じていた時期があり、旧知の仲であるムクロやコザとのエピソードで、彼の荒んだ生い立ちの一端が明かされる 。一方で、読み書きができないという弱点も持ち合わせており、旅の途中で寺子屋に通う場面も描かれる 。彼の荒々しさと純粋さが、物語にダイナミズムを与えている。

2.2 ジン (Jin): 静謐なる剣客

かつて全戦無敗を誇ったとされる剣術流派「無住心剣流」の達人 。常に冷静沈着で理知的、感情をほとんど表に出さないが、内には固い信念と義理堅さを秘めている。

物語開始当初、彼は「師匠である真里谷円四郎(まりや えんしろう)を殺害した」という濡れ衣を着せられ、道場を追われた流浪の身であった 。この「師匠殺し」という過去が、彼の旅路に重い影を落とし、物語終盤の重要な伏線となる。伊達眼鏡がトレードマークであり、その剣筋は洗練され、一切の無駄がない。野性的なムゲンとはあらゆる面で対照的な、伝統的な「侍」の美学を体現するキャラクターである。

2.3 フウ (Fuu): 旅の発起人

天涯孤独の身の上で、茶屋のアルバイトなどで日銭を稼いでいた15歳の少女。物語は、彼女が「ひまわりの匂いのする侍」を探すため、偶然出会ったムゲンとジンを用心棒として雇うところから始まる 。食いしん坊で時に口うるさいが、非常に芯が強く、全く相容れない二人の剣客をまとめ上げ、旅を牽引していく存在である。

彼女が探す侍は、幼い頃に生き別れた父・霞清蔵(かすみ せいぞう)であり、この個人的な目的が、物語全体の縦軸を形成する 。彼女の存在がなければ、ムゲンとジンはただ殺し合って終わっていたかもしれず、利害関係で始まった三人の間に、やがて「疑似家族」にも似たかけがえのない絆を育む触媒としての役割を果たす 。

物語の全貌:ひまわりの侍を追う旅路(完全ネタバレ)

3.1 出会いと約束 (Episodes 1-2)

物語は江戸時代中頃の横浜から始まる 。茶屋で働くフウは、代官の息子に絡まれていたところを、ならず者の剣士ムゲンと冷静な浪人ジンに救われる。しかし、互いの実力を認め合った二人はその場で決闘を始め、茶屋を巻き込む大騒動の末に代官に捕縛されてしまう 。処刑寸前、フウは機転を利かせて火事を起こし、混乱に乗じて二人を救出する。その代償として、彼女は二人に「ひまわりの匂いのする侍」を見つけるまで、自分の用心棒になるよう約束させる。こうして、性格も生き方も全く異なる三人の、奇妙な旅が幕を開けるのである 。

3.2 道中での絆と成長 (Episodes 3-23)

物語の大半は、三人が日本各地を旅する中で遭遇する一話完結、あるいは二話完結型のエピソードで構成される。ヤクザの抗争に用心棒として雇われたり 、渡し賃を稼ぐためにフウが怪しげな浮世絵師のモデルになったり 、偽の手形で箱根の関所破りを試みて捕まったり と、彼らの道中は常にトラブルと笑いに満ちている。

これらのエピソードは単なる寄り道ではなく、三人のキャラクターを深く掘り下げ、彼らの間に予期せぬ絆を育んでいくための重要な過程である 。例えば、第18話「文武両道」では、字が読めないことをコンプレックスに感じていたムゲンが、フウに促されて寺子屋で文字を習う姿が描かれ、彼の新たな一面が示される 。

第20話から第21話にかけての「悲歌慷慨」では、盲目の女旅芸人・沙羅との悲しい出会いと別れを通じて、三人の関係性が試されることになる 。

さらに、第23話「一球入魂」では、なぜかアメリカから来た艦隊と野球で対決するという奇想天外なエピソードが展開され、本作の「チャンプルー」精神が遺憾なく発揮される 。これらの旅の積み重ねが、バラバラだった三人を少しずつ結びつけていく。

3.3 過去との対峙

旅が進むにつれ、主人公たちは避けてきた自らの過去と向き合うことを余儀なくされる。

ムゲンの過去 – 暗夜行路 (Episodes 13-14)

旅の途中、一行は海辺の村にたどり着く。そこでムゲンは、かつて流刑島で共に過ごした仲間である海賊のボス・ムクロと、幼馴染の女性コザに再会する 。ムクロは幕府の御用船から金を奪う計画にムゲンを誘うが、それはムゲンを裏切り、彼を幕府に売り渡すための罠であった 。ムゲンは罠にはまり、船の爆発に巻き込まれ瀕死の重傷を負う。

さらに、信頼していたはずのコザもまた、自らの自由を手に入れるためにムゲンやムクロを利用していたことが判明する 。このエピソードは、ムゲンの人間不信と、彼の魂に刻まれた深い孤独の根源を浮き彫りにする。

ジンの過去 – 師匠殺しの真相 (Episodes 24-25)

旅の終盤、三人の前に幕府最強の刺客、刈谷景時(かりや かげとき)が現れる 。刈谷はジンと同じ無住心剣流の使い手であり、彼との対峙の中で、ジンの過去の真相が全て明かされる。

ジンの師・真里谷円四郎は、幕府の権力と結びつこうとする刈谷から、道場を暗殺者養成機関に変えるよう圧力をかけられていた 。円四郎はこの要求を受け入れるが、一番弟子であったジンは「剣は闇の道に使うべきではない」と唯一反対した。跡継ぎであるジンを疎ましく思った刈谷と、彼に同調する同門の者たちの策略により、円四郎は自らの手でジンを暗殺しようとする。

闇討ちを仕掛けられたジンは、相手が師匠とは知らずに反撃し、円四郎に致命傷を負わせてしまう 。ある資料では、円四郎はジンの刃を受けた後、自らとどめを刺して自害したとも示唆されている 。この事件により、ジンは「師匠殺し」の濡れ衣を着せられ、道場を追われることとなったのであった。

3.4 旅の終着点:生月島 (Episodes 24-26)

幾多の困難を乗り越え、ついに一行は目的地の長崎・生月島にたどり着く 。岬でフウは、ついに父・霞清蔵との再会を果たす。しかし、「ひまわりの匂いのする侍」の正体は、キリシタンとして幕府の迫害から逃れ、隠遁生活を送る人物であった 。

彼は既に目が不自由になるほどの重い病に冒されており、娘をなじりながらも、言葉を交わすだけで精一杯の状態であった。その束の間の再会の直後、幕府の刺客・刈谷景時が現れ、清蔵を斬りつけ暗殺する 。父の無残な死を目の当たりにしたフウは、絶望の淵に立たされる。

父を殺した刈谷景時が、今度はフウに狙いを定める。時を同じくして、ムゲンもまた、過去の因縁から彼を執拗に追ってきた馬之介ら三兄弟との最後の決戦に臨むことになる 。

3.5 決戦と別れ (Episode 26)

ジンは、フウと亡き父の尊厳を守るため、そして自らの過去に決着をつけるため、最強の敵・刈谷景時との死闘を繰り広げる。一方、ムゲンもまた、満身創痍の状態ながら、執念で馬之介らを打ち破る。二人とも常人ならば即死しているはずの深手を負い、互いに命を落としたかのようにその場に倒れ伏す。

しかし、二人は奇跡的に生還する。目的を果たしたフウ、そして互いの命を救い合い、全ての因縁に決着をつつけたムゲンとジン。三人の旅は、終わりを告げた。彼らは分かれ道に立ち、互いに感謝の言葉を口にすることもなく、だが確かな絆を感じながら、それぞれ別々の方向へと歩き出す。もう二度と会うことはないかもしれない。そんな余韻を残す、切なくも美しい結末である 。

この結末は、単なる悲劇ではない。それは、本作が問い続けた「自由」というテーマの究極的な表現である。三人の旅は、フウの「約束」という名の制約によって始まった。その約束が果たされた時、彼らを縛るものは何も無くなる。彼らが別々の道を選ぶことは、追っ手からだけでなく、互いを縛っていた絆そのものからも解放されることを意味する。

共に過ごした旅が彼らに与えた強さと自己認識を胸に、自らの足で未来を歩み始める。このビタースイートな別れこそ、彼らが手に入れた真の自由の証なのである 。

サウンドの革命:Nujabesとヒップホップが織りなす魂のビート

4.1 映像と音楽の「50:50」

渡辺信一郎監督は、本作において音楽を単なる背景(BGM)としてではなく、映像と対等な「50:50」のパートナーとして位置づけた 。これは『カウボーイビバップ』でジャズを用いて成功した手法を、ヒップホップというジャンルでさらに推し進めたものである。監督は、映像と拮抗し、時には映像を凌駕するほどの力を持つ音楽を求め、自ら音楽プロデューサーも兼任した 。このアプローチにより、音楽は物語の感情を補強するだけでなく、それ自体が物語を語る主体となった。

4.2 Nujabesという才能の発見

この野心的な試みの核として、監督が白羽の矢を立てたのが、当時まだアンダーグラウンドな存在であったトラックメイカー、Nujabesであった。監督はレコード屋で彼の音楽に出会い、そのメロディアスで「独特の叙情感」「映像が頭に浮かんでくる感じ」に、他のプロデューサーとは一線を画す才能を確信していた 。

Nujabesの音楽が持つ、どこか物悲しくノスタルジックな響きは、本作の根底に流れる孤独や憧憬といった感情の質感を決定づけた。それはポルトガル語の「サウダージ(郷愁)」という言葉で表現されるような、深い情念を呼び起こすサウンドであった 。

Nujabesは監督のオファーを快諾し、オープニングテーマ「battlecry (feat. Shing02)」とエンディングテーマ「四季ノ唄 (feat. MINMI)」のプロデュースを手掛け、本作のサウンドを象徴する存在となった 。

4.3 多様なアーティストによるサウンドトラック

本作の音楽はNujabesだけでなく、アメリカのプロデューサーであるfat jon、そして日本のヒップホップシーンを代表するFORCE OF NATURE、Tsutchieといった多様なアーティストが参加することで、さらなる深みと広がりを得た 。

彼らの楽曲は、それぞれが独立した作品としても高い完成度を誇り、4枚の公式サウンドトラック『departure』『masta』『impression』『playlist』としてリリースされた 。これらのアルバムは、アニメのサウンドトラックという枠を超え、音楽作品として今なお世界中のリスナーに愛され続けている。

| アルバムタイトル (Album Title) | 主要参加アーティスト (Key Participating Artists) | 代表的な楽曲 (Notable Tracks) |

samurai champloo music record "departure" | Nujabes, fat jon | “battlecry”, “四季ノ唄”, “Aruarian Dance” |

samurai champloo music record "masta" | Tsutchie, FORCE OF NATURE | “vagrancy”, “YOU feat.kazami” |

samurai champloo music record "impression" | Nujabes, FORCE OF NATURE, fat jon | “Who’s Theme”, “world without words” |

samurai champloo music record "playlist" | Tsutchie | “thank you”, “FLY” |

文化的影響と遺産:『チャンプルー』が遺したもの

5.1 国境を越えた評価

本作は放送当時、日本国内での評価は賛否両論あったものの、海外、特に北米の若い世代から熱狂的な支持を得た 。その反体制的なテーマ、スタイリッシュな剣戟アクション、そして何よりも革新的な音楽の融合は文化の壁を軽々と越え、Redditや各種アニメフォーラムでは今なお「見るべき価値があるか?」という問いに対し、絶賛の声が寄せられている 。

Anime News NetworkやIMDbといった海外の評価サイトでも一貫して高いスコアを記録しており、現代アニメの古典として確固たる地位を築いている 。この成功は、本作が持つ普遍的なテーマが、文化的な壁を乗り越える力を持っていることを証明している。

本作で多用されるグラフィティ(タギング)や野球、現代的なスラングといった時代錯誤な要素は、単なる悪ふざけではない 。これらは、歴史の忠実な再現という束縛から物語を意図的に解放するための、計算された演出戦略である。冒頭から歴史考証を無視すると宣言することで 、制作者は視聴者に対し、これが過去の物語ではなく、「過去を舞台にした現代の物語」であることを示唆する。この時代錯誤こそが、江戸時代の登場人物たちの苦悩や喜びを、現代の我々が直面する問題と地続きのものとして感じさせる橋渡しの役割を果たしているのである。

5.2 Lo-Fi Hip-Hopへの絶大な影響

本作が音楽史に与えた最も大きな影響は、そのサウンドトラックが、後に世界的なムーブメントとなる「Lo-fi Hip-Hop」の源流の一つと見なされている点である 。Nujabesが作り出した、ジャズやソウルのサンプリングを基調とするメロウで内省的なビートは、「勉強やリラックスするための音楽」としてYouTubeなどで一大ジャンルを形成したLo-fi Hip-Hopのサウンドスケープを定義づけた。

Nujabesは2010年に急逝したが、その人気は衰えることなく、2018年のSpotify「海外で最も再生された日本人アーティスト」ランキングでは、ONE OK ROCK、RADWIMPSに次ぐ第3位にランクインした 。これは、本作がアニメという枠を遥かに超え、一つの音楽ジャンルの形成に直接的な影響を与えた稀有な例である。

5.3 後続作品へのインスピレーション

『サムライチャンプルー』の商業的・批評的成功は、歴史的な設定と現代文化を融合させるという型破りな手法が、世界中の視聴者に受け入れられることを証明した 。そのジャンルを横断する自由なアプローチは、多くのクリエイターにインスピレーションを与えた。

例えば、アメリカの人気アニメシリーズ『アバター 伝説の少年アン』のクリエイターは、本作から影響を受けたと公言している 。また、ムゲンのブレイクダンスを取り入れた戦闘スタイルは、その後のアクションアニメの表現にも影響を与えた 。本作は、アニメ表現の可能性を押し広げ、後続のクリエイターたちがより大胆にジャンルを融合させ、型破りな物語に挑戦する道を開いたのである。

結論:永遠に色褪せない旅の記憶

『サムライチャンプルー』は、単なるアニメ作品という言葉では到底語り尽くせない。それは、渡辺信一郎という稀代の才能が、映像、物語、そして音楽という異なる要素を完璧な比率で「チャンプルー」し、誰も見たことのない化学反応を生み出した、一つの総合芸術である。

社会の片隅で生きてきたアウトサイダーの三人が、束の間の旅路で育んだ「上書き不可能な記憶」 。その旅の終わりは、別れという切ない形をとりながらも、彼らがそれぞれの「自由」を手に入れ、自らの足で未来へと歩み出すための、最も誠実で力強い結末であった。

放送から20年という歳月が流れた今もなお、本作が放つクールな輝きと、Nujabesが遺したメロウなビートは、世代や国境を越えて世界中の人々の心を捉えて離さない。それは、時代も文化も軽やかに飛び越えて響き続ける、魂の旅の記録なのである。

出典:Instagram

コメント