芥川龍之介が1918年(大正7年)に発表して以来、日本の近代文学において不朽の名作として語り継がれる「蜘蛛の糸」は、その短い物語の中に、人間性の深淵を覗き込むような問いを秘めている 。本作は、鈴木三重吉が主宰した児童文芸雑誌『赤い鳥』の創刊号を飾った、芥川にとって初の童話である 。

しかし、その簡潔な筋立ての裏には、慈悲とエゴイズム、救済の可能性とその限界といった、時代を超えて読者に問いを投げかける深遠なテーマが内包されている 。本稿では、作品の成立背景、詳細なあらすじ、原典との比較、登場人物の深層心理、そして多様な批評的解釈に至るまで、あらゆる角度から「蜘蛛の糸」の本質に迫るものである。

作品の誕生:芥川龍之介、初の童話

発表の舞台『赤い鳥』

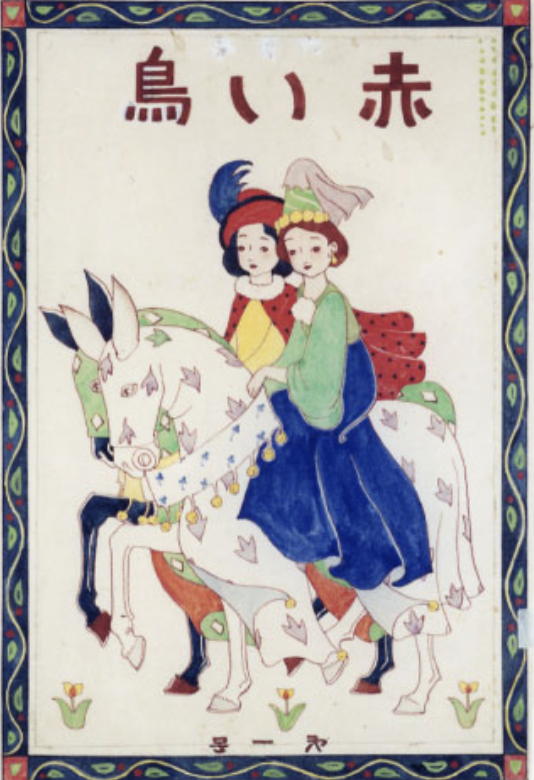

雑誌「赤い鳥」創刊号表紙絵

引用元:ちひろ美術館

「蜘蛛の糸」が世に出たのは、1918年7月、鈴木三重吉が創刊した児童雑誌『赤い鳥』の記念すべき創刊号であった 。この雑誌の創刊は、それまでの教訓主義的で古風なおとぎ話から脱却し、子供たちに真の芸術性を備えた文学を提供しようとする、大正期の新しい児童文学運動の象徴的な出来事であった 。芥川の作品は、同号に掲載された島崎藤村の『二人兄弟』や北原白秋の童謡『りすりす小栗鼠』などと比較しても、その卓越した文学的完成度で高く評価されたのである 。

執筆の経緯

芥川がこの童話を手掛けた背景には、かねてより親交のあった鈴木三重吉からの強い勧めがあった 。すでに文壇で確固たる地位を築いていた芥川のような大家が児童文学に筆を執ることは、この新しい文学運動の理念そのものを体現する行為であり、大きな意義を持つものであった。

この『赤い鳥』という発表の場が、物語の形式を決定づけたことは見逃せない。この雑誌が目指したのは、旧来の教訓的な説話を排し、子供たちに芸術的な文学を提供することであった 。この理念は、芥川が原典の持つ複雑な神学的議論や説法的な部分を削ぎ落とし、より直接的で象徴性に富んだ物語へと再構築する上で、格好の土壌となった。

芥川は、原典である『因果の小車』に見られる露骨な説教を意図的に排除した 。これは単に子供向けに物語を単純化したのではなく、『赤い鳥』が掲げる芸術至上主義の精神に則り、教訓的な寓話を一つの文学作品へと昇華させる試みであった。この芸術的な選択は、物語から明確な答えを取り去り、かえって哲学的で多義的な深みを与える結果となった。その結果、「蜘蛛の糸」は、子供だけでなく、100年以上にわたって大人の読者をも魅了し続ける普遍性を獲得したのである。

物語の三部構成:詳細なあらすじ(完全ネタバレ)

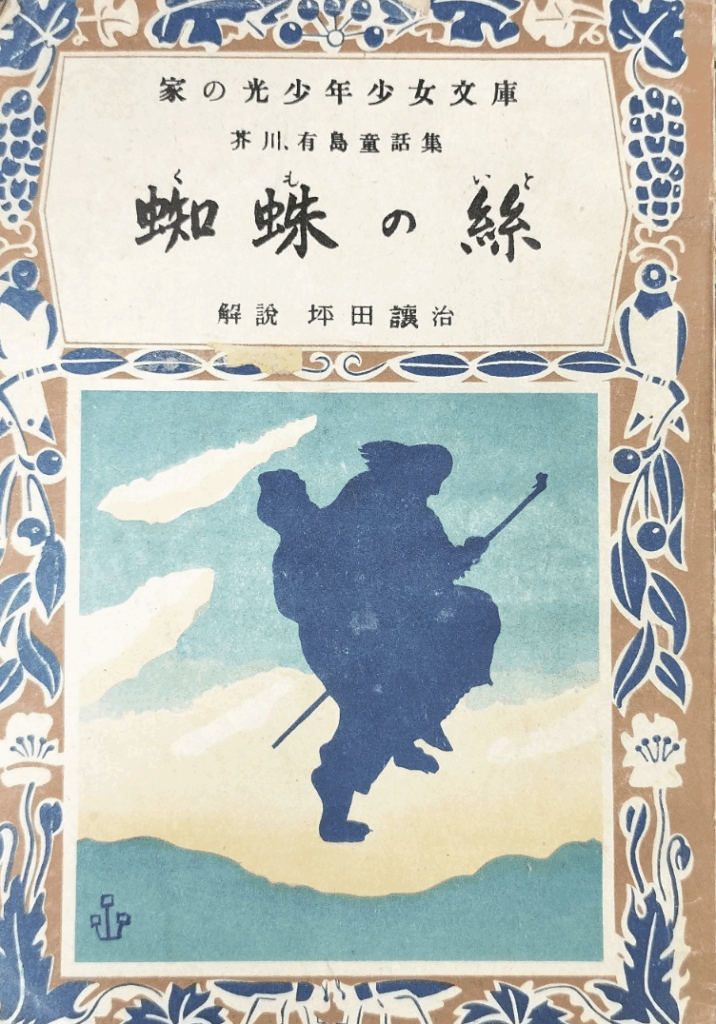

出典:メルカリ

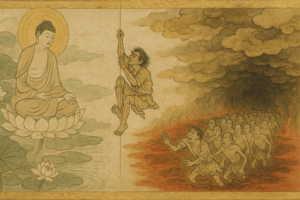

物語は「極楽」「地獄」「再び極楽」という、極めて明快な三部構成で展開される 。この構造は、天上界の静謐な美しさと地獄の阿鼻叫喚を鮮やかに対比させ、その中で繰り広げられる人間のドラマを劇的に際立たせる効果を持つ。

第一部:極楽の蓮池

物語は、「ある日の事でございます」という、荘重でありながらどこか昔話のような親しみやすさを持つ一文で幕を開ける 。舞台は極楽の蓮池のほとりである。池に咲き乱れる蓮は「みんな玉のようにまつ白」で、その中心にある金色の蕊(ずい)からは「何とも云へない好い匂ひ」が絶え間なくあたりに満ちている 。お釈迦様が独り「ぶらぶら」と散策していると、ふと足を止め、池の様子を覗き込む。すると、池の水は水晶のように透き通り、遥か下の地獄の様子までが「覗き眼鏡でも見るように、はつきりと見える」のである 。

第二部:地獄の犍陀多

お釈迦様の目に留まったのは、血の池で他の罪人たちと共に浮き沈みしながら苦しんでいる犍陀多(かんだた)という名の男であった 。彼は生前、殺人や放火など数々の悪事を働いた大泥棒であったが、それでもただ一つだけ善行を積んだ覚えがあった。それは、ある時、林の中で小さな蜘蛛を踏み殺そうとして、「いや、これも小さいながら、命のあるものに違ひない」と思い直し、その命を助けてやったことである 。

このことを思い出したお釈迦様は、「出来るなら、この男を地獄から救ひ出してやらう」と考え、幸いにも近くにいた極楽の蜘蛛がかけた美しい銀色の糸を一本手に取り、玉のような白蓮の間から、地獄の底へまっすぐに下ろした 。

地獄の底、血の池でもがいていた犍陀多は、ふと頭を上げると、暗闇の中にきらりと光る銀色の糸が、まるで人目を忍ぶかのように自分の方へ垂れてくるのを見つける。彼は、この糸にすがりついて登れば、きっと地獄から脱出できるに違いないと確信し、思わず手を打って喜ぶ 。「もとより大どろぼうの事」であるから、こうした綱渡りはお手の物であり、両手でしっかりと糸をつかむと、一生懸命に上へ上へとたぐり登り始めた。

しかし、地獄と極楽の間には「何万里」という途方もない距離があり、さすがの犍陀多も途中で疲れ果ててしまう。一休みするために糸の途中でぶら下がり、ふと下を見下ろすと、驚くべき光景が目に飛び込んでくる。自分が登ってきた糸を頼りに、数限りない罪人たちが、まるで「蟻の行列のやうに」後から一心に続いて登ってくるではないか 。

このままでは、自分一人でさえ切れそうなか細い糸が、あれだけの人数の重みに耐えられるはずがない。もし切れれば、せっかくここまで登ってきた「この肝腎な自分までも」が、もとの地獄へ逆落としになってしまう。そう恐れた犍陀多は、下に向かって大声でこう叫んだ。

「こら、罪人ども。この蜘蛛の糸は己(おれ)のものだぞ。誰に聞いて上つて来た。下りろ。下りろ。」 。

その途端であった。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が、犍陀多のぶら下がっているすぐ上の部分から、ぷつりと音を立てて切れた。彼はなすすべもなく、独楽(こま)のようにくるくる回りながら、あっという間に闇の底へと真っ逆さまに落ちていった 。

第三部:再び極楽へ

この一部始終を、極楽の蓮池のほとりから静かに見ていたお釈迦様は、犍陀多が石のように血の池の底へ沈んでいくのを見届けると、「悲しさうな御顔」をしながら、またぶらぶらと歩き始める 。

「自分ばかり地獄からぬけ出さうとする、犍陀多の無慈悲な心が、さうしてその心相当な罰をうけて、元の地獄へ落ちてしまつたのが、御釈迦様の御目から見ると、浅間しく思召されたのでございませう。」 。

しかし、極楽の蓮池の蓮は、そんな地獄での一幕には「少しも頓着いたしません」。玉のような白い花は静かに揺れ、その金色の蕊からは、あたりに変わらず芳しい香りが満ちている 。物語は、「極楽ももう午(ひる)に近くなつたのでございませう」という、静かで、しかしどこか突き放したような一文で、静かに幕を閉じるのである 。

物語の源流:原典『因果の小車』との比較分析

材源の特定

Karma: A Story of Buddhist Ethics (Classic Reprint)

英語版 Paul Carus (著)

引用元:www.amazon.co.jp

「蜘蛛の糸」の着想源については、かつてドストエフスキーの長編小説『カラマーゾフの兄弟』に登場する「一本の葱」の逸話が材源ではないかと考えられた時期もあった 。

しかし、その後の研究により、現在では、ドイツ生まれのアメリカ人作家ポール・ケーラス(Paul Carus)が1894年に発表した仏教説話集 Karma: A Story of Buddhist Ethics に収録された一編 “The Spider-Web” が直接の材源であるという説が定説となっている 。

この作品は、日本の仏教学者である鈴木大拙によって『因果の小車』という題で邦訳され、1898年に出版された。芥川が主人公の名を「犍陀多」としたのも、この邦訳に依拠している 。

芥川による「換骨奪胎」

芥川は、この原典を単に翻訳あるいは翻案したのではない。物語の骨格を借りながら、それを全く新しい文学作品へと昇華させた。この「換骨奪胎」の過程こそが、「蜘蛛の糸」を理解する上で極めて重要な鍵となる。原典と芥川作品の主な相違点は、以下の表の通りである。

| 項目 | 原典『因果の小車』 | 芥川龍之介『蜘蛛の糸』 |

| 物語の構造 | 僧侶が瀕死の盗賊に語る「説法」という枠物語形式 | 独立した三人称視点の物語として描かれる |

| 糸が切れる理由 | 仏陀への「信心の一念」が乱れ、「我執の念」に囚われたため | 「無慈悲な心」、すなわち他者への思いやりの欠如 |

| 仏(お釈迦様)の役割 | 救いを求める罪人の祈りに応える明確な「救済者」「教師」 | 「ふと」思い立ち、気まぐれに救済を試みる超越的な「観察者」 |

| 全体の基調 | 明確な教訓と道徳的説諭が中心 | 芸術的で象徴性に富み、解釈の余地を残す多義的な物語 |

この比較から浮かび上がるのは、芥川による意図的な改変である。原典『因果の小車』は、僧侶が盗賊に説法を垂れるという明確な教訓譚の形式をとる 。そこでの犍陀多の失敗の原因は、「我執の念」によって仏陀への「信心の一念」が乱れたこと、という極めて仏教的な概念に帰せられる 。これは仏教の教えを理解させるための物語である。

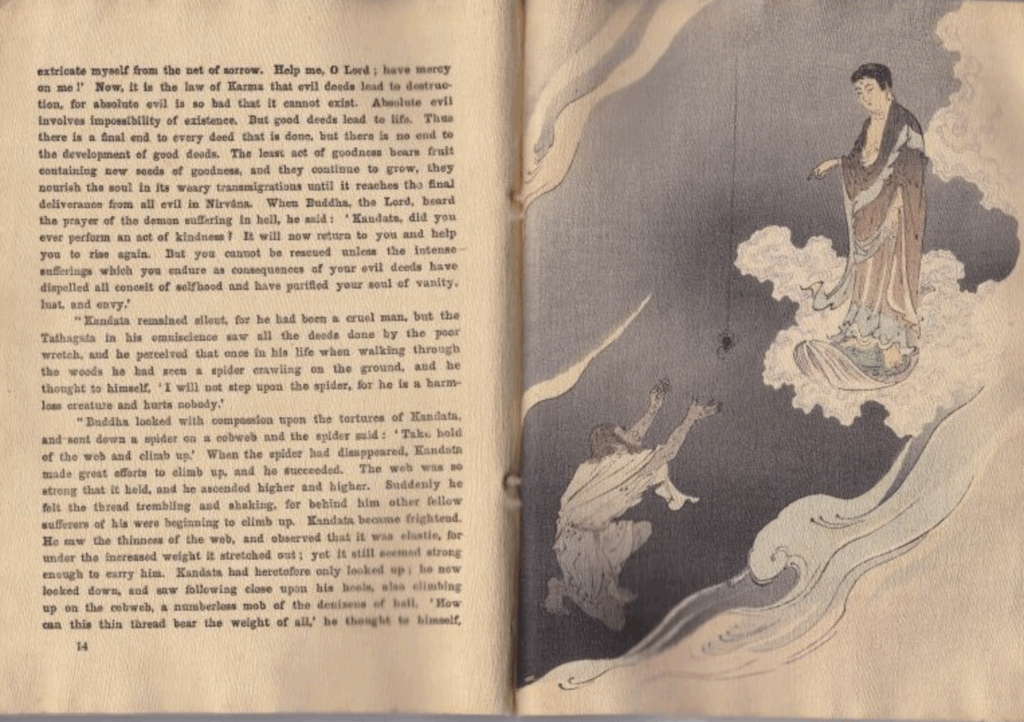

「因果の小車(カルマ)」第3版 英文 Karma 著者 Paul Carus [明治30年 長谷川武次郎発行]

引用元:明治豊文堂 – ちりめん絵・ちりめん本

これに対し、芥川はまず説法の枠組みを完全に取り払った。そして、糸が切れる理由を、仏教の専門的な概念である「信心」から、より普遍的で誰もが理解できる「無慈悲な心」へと置き換えた 。

この変更は、物語の核心を根本的に変容させる。もはやこの物語は、仏教徒であるための信仰の必要性を説くものではなくなった。代わりに、自己保存の本能と他者への思いやりという、人間であれば誰もが内面に抱える葛藤を、鮮烈に描き出す普遍的な人間ドラマへと昇華されたのである。このテーマの世俗化こそが、「蜘蛛の糸」が特定の宗教的文脈を超え、特に道徳教育の教材として広く受け入れられるようになった最大の要因と言えるだろう 。

登場人物の深層:犍陀多とお釈迦様

「蜘蛛の糸」の登場人物は、善と悪といった単純な二元論では到底割り切れない、複雑な内面性を備えている。彼らの行動や心理を深く読み解くことは、この物語が持つ哲学的な力を理解する上で不可欠である。

犍陀多(カンダタ)— 悪人か、それとも人間か

犍陀多は、物語の中で殺人や放火を犯した「大どろぼう」として紹介され、その罪の重さは疑いようがない 。彼が地獄に落ちたのは、自らの悪行の当然の報いである。彼が生涯で唯一行った善行、すなわち蜘蛛の命を助けた行為でさえ、多くの読者からは単なる気まぐれに過ぎなかったのではないかと解釈されている 。この側面は、彼を断罪すべき絶対的な悪人として位置づける。

しかし、物語のクライマックスにおける彼の行動は、読者に異なる視点を提示する。命がけで地獄からの脱出を図る極限状況において、後から続く無数の罪人たちを脅威とみなし、排除しようと叫ぶ行為は、人間の本能的な自己保存欲の発露として、多くの読者の共感を呼ぶ 。

レビューなどでは、「自分も犍陀多と同じ状況に置かれたら、同じことをしただろう」という声が後を絶たない 。ここで犍陀多は、単なる悪人から、誰もが内に秘める弱さやエゴイズムを体現した、共感可能な「人間」へと変貌する。彼は、自分自身も同じ罪人であることを棚に上げ、他者を見下すことで自己を特別な存在だと正当化しようとする 。この心理は、人間の普遍的な弱さの的確な描写である。

お釈迦様 — 慈悲の限界と超越性

お釈迦様の人物像は、犍陀多以上に矛盾に満ちている。彼は、犍陀多のささやかな善行を汲み取り、救いの手を差し伸べる慈悲深い存在として物語に登場する。しかし、犍陀多がエゴイズムを露わにして失敗すると、「悲しさうな御顔」をするだけで、それ以上の介入は一切行わない 。この一連の態度は、気まぐれ、無責任、あるいは冷酷ですらあると解釈され、多くの読者から「そもそも救う気があったのか」という批判や疑問を招いてきた 。

厳密な仏教学的見地から見れば、芥川の描くお釈迦様像は、正統な教義から大きく逸脱している。第一に、物語の舞台である「極楽浄土」は、本来は阿弥陀如来の仏国土であり、釈迦如来(お釈迦様)の浄土ではない 。

第二に、仏教における因果応報の法則は絶対であり、ブッダ個人の裁量でその法則に直接干渉し、罪人の苦しみを恣意的に中断させることは、仏教の基本原則に反するとされる 。この物語のお釈迦様は、仏教の厳格なブッダというよりも、日本土着の信仰における、人々の祈願に応じて現世利益を与える「ブツ(佛)」に近い存在として造形されていると言える 。

また、別の解釈では、お釈迦様の行為は救済ではなく、犍陀多の心に慈悲が残っているかを試すための「試験」であったともされる 。この見方に立てば、お釈迦様は結末を予期していた超越的な観察者となり、その悲しげな表情も、期待が外れたことへの落胆と読むことができる。

結局のところ、登場人物たちは単純な善悪の類型ではない。犍陀多は共感可能な欠点多き人間を、お釈迦様は不可解で、時に非情にさえ見える神的な力を表している。物語は、読者がどちらの登場人物にどう感情移入し、どう裁くかを明確に示さない。この意図的な曖昧さこそが、読者自身の道徳観や哲学を試す鏡として機能し、物語に尽きることのない思索の源泉を与えているのである。

『蜘蛛の糸』が投げかける普遍的な問い

「蜘蛛の糸」は、その短い物語の中に、時代や文化を超えて人々の心を捉える普遍的な問いをいくつも投げかけている。

エゴイズムと慈悲の相克

物語の核心にあるのは、自己の救済を最優先する心(エゴイズム)と、他者を思いやる心(慈悲)との間の根源的な対立である。犍陀多の破滅は、彼が後者ではなく前者を選んだ直接的な結果として、極めてシンプルに描かれる 。このテーマは、経済学や社会学で論じられる「共有地の悲劇」—個人の合理的な利益追求が、結果として集団全体の不利益につながる現象—にも通じる、現代社会にも深く関わる普遍的な問いかけである 。

救済の条件と限界

本作が提示する救済のヴィジョンは、極めて厳格かつ脆弱である。たった一度の気まぐれな善行が、地獄からの脱出という奇跡的な救済のきっかけとなりうる。その一方で、たった一度の利己的な心が生じた瞬間に、その機会は無慈悲にも永遠に失われてしまう。これは、真の救済にはエゴの完全な克服が必要であることを示唆しているが、それは人間にとってほとんど不可能な条件とも言えるだろう 。お釈迦様の慈悲でさえも、人間の根源的なエゴイズムの前では無力であるように描かれており、そこには慈悲そのものの限界が示されているかのようである 。

多様な解釈と批評

この物語の豊かさは、それが生み出してきた多様な解釈と批評の歴史にも表れている。

- 勧善懲悪の教訓譚

最も一般的で広く浸透している解釈は、善因善果・悪因悪果を説く分かりやすい道徳的な物語とするものである 。この明快さ故に、「蜘蛛の糸」は長年にわたり小学校の国語や道徳の教材として採用され、多くの日本人の倫理観の形成に影響を与えてきた 。 - 古田足日による文学的批判

一方で、児童文学者の古田足日は、本作を「名作どころか、文学というよりも読物である」と厳しく批判したことで知られる 。古田の批判の要点は、芥川が犍陀多の苦悩や葛藤の深層心理に踏み込まず、彼を「勧善懲悪」という既成の観念を説明するための「人形」として表層的に扱っているに過ぎない、という点にある。これは、物語の道徳的価値とは別に、その文学的達成度を問う鋭い批評である。

- 小松左京によるパロディ

SF作家の小松左京は、この物語が課す道徳的ハードルの非人間性を風刺するため、同名のパロディ短編『蜘蛛の糸』を執筆した 。小松版では、犍陀多は他者を蹴落とすよりも早く登ることを優先して合理的に行動し、見事に極楽へ到達する。逆に、彼らに続いて登ってくる亡者たちを止めようとしたお釈迦様がバランスを崩して地獄へ落ち、最後にはお釈迦様自身が犍陀多と同じ利己的な叫びを上げるという皮肉な結末を迎える。これは、芥川の物語が提示する倫理観への痛烈なカウンターであり、物語の解釈の幅広さを示す一例である。

このように、「蜘蛛の糸」の価値は固定されたものではなく、読者がどのような視点から読むかによって常に新しく生成される。単純な教訓譚から、複雑な文学的・哲学的議論の対象へとその姿を変え続ける能力こそ、この物語が持つ驚くべき豊かさの証明なのである。

象徴の読解:糸と蓮が意味するもの

「蜘蛛の糸」の芸術性を支えているのは、その巧みな象徴表現である。特に、物語の核となる「蜘蛛の糸」と「蓮」は、対照的な意味を担い、物語に深い奥行きを与えている。

蜘蛛の糸

- 希望と救済の可能性

地獄の底なしの闇の中に垂れてくる一本の銀色の糸は、絶望の中の一縷の希望であり、救済へと至る唯一の道筋を象徴している 。それは、天上と地獄という断絶した世界を結ぶ、奇跡的な繋がりそのものである。 - 因果応報の具現化

この糸は、犍陀多が生前に蜘蛛を助けたという過去の善行(因)がもたらした直接的な結果(果)である。仏教的な因果の法則が、目に見える物理的な形で現れたものと解釈できる。 - 慈悲と信仰の脆さ

糸の強度は、それを登る者の心に直結している。芥川版では、犍陀多の心に「無慈悲」が生じた瞬間に、糸はあっけなく切れてしまう。これは、他者への慈悲こそが救済を支える唯一のものであり、それが失われれば救済の道もまた絶たれることを象徴している。興味深いことに、原典ではこの糸は「数百万の人々を運ぶことができる」ほど強いと説かれているが、それは共有された信仰心によって支えられる場合に限られ、利己主義が生じた瞬間に切れるとされている 。芥川は、この「信仰」を「慈悲」に置き換えることで、テーマをより普遍的なものにした。

蓮

- 清浄と超越

泥の中から生えながらも、その汚れに染まることなく清らかな花を咲かせる蓮は、仏教において悟りや清浄性の象徴として古くから用いられてきた 。物語冒頭で描かれる極楽の蓮池は、地獄の血と穢れとは全く無縁の、絶対的な美と静寂に満ちた世界を象徴する。 - 神聖なる無関心

物語の結末において、極楽の蓮の花が犍陀多の悲劇的な転落に「少しも頓着いたしません」と描写される点は、極めて重要である 。この一文は、人間の苦悩や葛藤、倫理的なドラマといったものが、超越的な存在(神や自然、あるいは宇宙の法則)の視点から見れば、何の影響も与えない些細な出来事に過ぎないという、冷徹な世界観を象徴している。犍陀多のドラマティックな一瞬は、極楽の永遠の時間の流れの中では、取るに足らない一コマなのである。

この二つの中心的な象徴、すなわち「糸」と「蓮」は、物語の中で対立する二つの力を体現している。糸が人間と神的な領域との間の、偶発的で脆い「繋がり」を象徴するのに対し、蓮は神的な領域そのものの、絶対的で不動の「状態」を象徴する。物語の全プロットは、この二つの領域を繋ぐ危うい橋である「糸」の上で展開される。

犍陀多の失敗は、この繋がりが断絶したことを意味し、物語の最後のイメージが犍陀多ではなく蓮の花であることは、人間の苦闘を超越した神的な世界の不動性を改めて強調している。これらの象徴は単なる装飾ではなく、人間の努力と神的な現実との間の悲劇的な隔たりを体現する、物語の構造的・主題的な柱なのである。

おわりに:「蜘蛛の糸」が放つ、一世紀を超えた輝き

「蜘蛛の糸」の不朽の価値は、単一の教訓に集約されるものではない。その真価は、芥川龍之介の無駄を削ぎ落とした完璧な文体 、極楽と地獄の鮮烈な対比構造、そして何よりもその解釈の尽きることのない多義性にある。

この物語は、読者に安易な答えを与えない。むしろ、犍陀多という登場人物を通して、読者自身の内なるエゴイズムと向き合うことを強いる「鏡」として機能する 。「もし自分が犍陀多であったなら、どうしただろうか」という問いは、時代を超えてあらゆる読者が避けて通れない根源的な問いかけである。

勧善懲悪を説く子供向けの童話として、人間の営みを突き放して描く冷徹なニヒリズム文学として、あるいは人間の救済の不可能性をめぐる宗教哲学的な寓話として、読む者の立場や知識、人生経験によってその姿を万華鏡のように変える。この無限の解釈可能性こそが、発表から一世紀以上を経た今なお、「蜘蛛の糸」が色褪せることなく、新たな読者を獲得し、深い思索へと誘い続ける力の源泉なのである。

コメント