ジーンズ姿で颯爽と現れる金田一耕助?高林陽一監督×ATGが贈る、幻想と狂気に満ちた異色の金田一ミステリー。1975年の名作『本陣殺人事件』を今あらためて紹介します。

作品情報

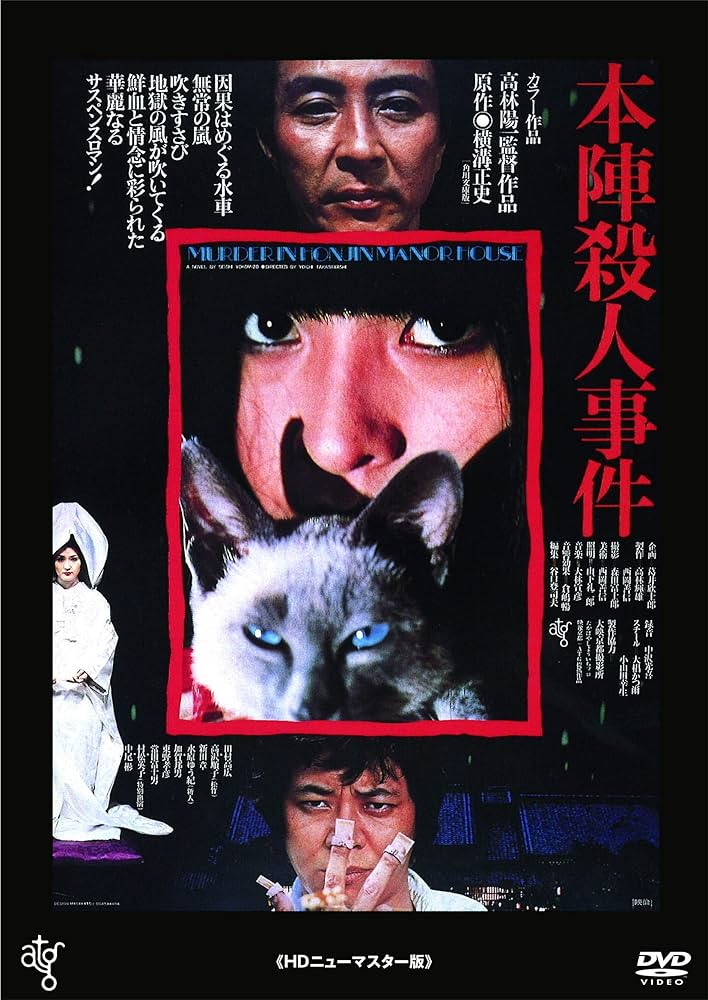

出典:キングレコード

- 作品名(邦題/原題): 本陣殺人事件(The Honjin Murders)

- 公開年/制作国: 1975年/日本

- 監督・脚本: 高林陽一

- 原作: 横溝正史『本陣殺人事件』

- 音楽: 大林宣彦

- 撮影: 森田富士郎

- 制作・配給: たかばやしよういちプロダクション、映像京都、日本アート・シアター・ギルド(ATG)

- 上映時間: 106分

キャスト

中尾彬(若き日の金田一耕助)/田村高廣/水原ゆう紀/高沢順子/新田章/東野孝彦/常田富士男 ほか

あらすじ(※ネタバレなし)

舞台は岡山の山あいにある、由緒正しい旧家「一柳家」。物語は、そこで行われる結婚式から始まります。

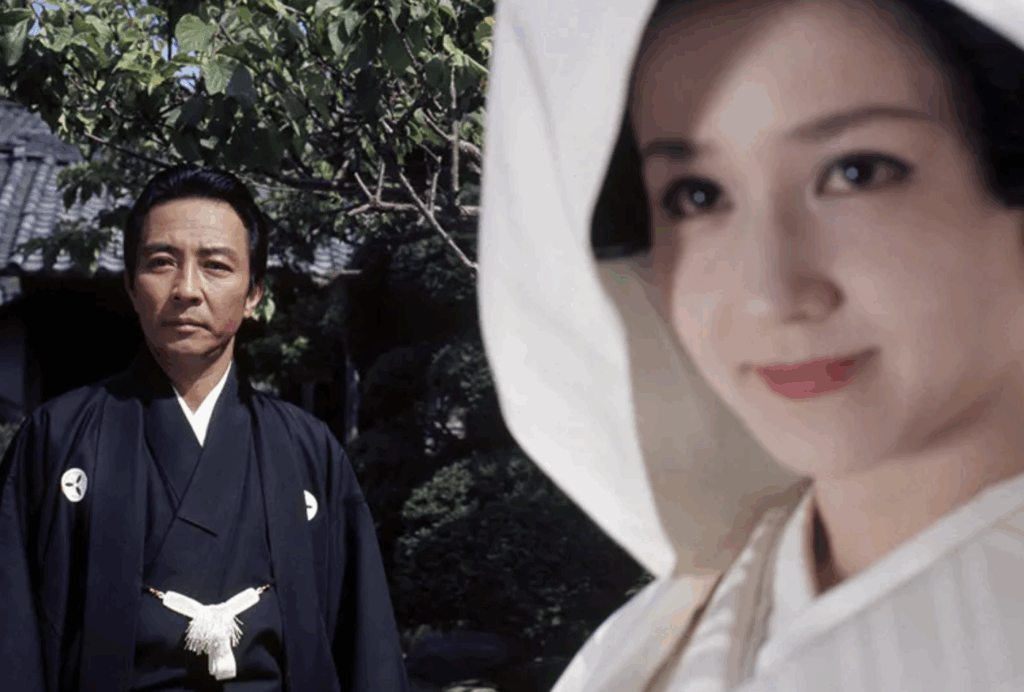

出典:ameba

花婿は長男・一柳賢蔵。インテリで京都の大学に勤めていた彼が、40歳を目前にしてついに結婚することに。お相手は、かつて一柳家の小作人だった家の出身で、今は高校教師として働く久保克子。現代的な価値観から見ればロマンチックな組み合わせですが、一族は「身分違い」として大反対。特に賢蔵の母・糸子は猛反発します。

でも賢蔵はそんな反対を押し切って、結婚を決行。季節外れの雪がしんしんと降るなか、式は無事に執り行われ、新郎新婦は離れの部屋で初夜を迎えます。

ところが夜中、突如としていくつかの不気味なカラクリ音(琴の糸が切れる?)のようなものが屋敷に響き渡ります。駆けつけた家族が目にしたのは、内側から鍵がかけられた密室の中で血まみれで倒れている2人の姿。

出典:My Cinema Talk World

そして、外の雪には一切の足跡がない。庭の石灯籠には日本刀が突き刺さり、金屏風には三本指の血痕、そして謎めいた琴——。あちこちに不可解な痕跡が残されていました。

警察は村で噂になっていた「三本指の男」を追いますが、克子の叔父・久保銀造は納得できず、私立探偵・金田一耕助に依頼。ここから、物語は意外な方向へと進み始めるのです。

見どころ・注目ポイント

映像詩のような不穏さと美しさ

この作品、いわゆる普通のミステリー映画とはちょっと違います。まず、演出がとても詩的。障子越しの人影や、雪の静寂、スローモーションで描かれる回想——どのシーンもどこか夢のようで、心に残る映像美があります。監督の高林陽一はもともと自主映画出身の映像作家。ATGという芸術性重視の配給会社と組んだことで、商業映画ではなかなかできない挑戦が随所に感じられます。

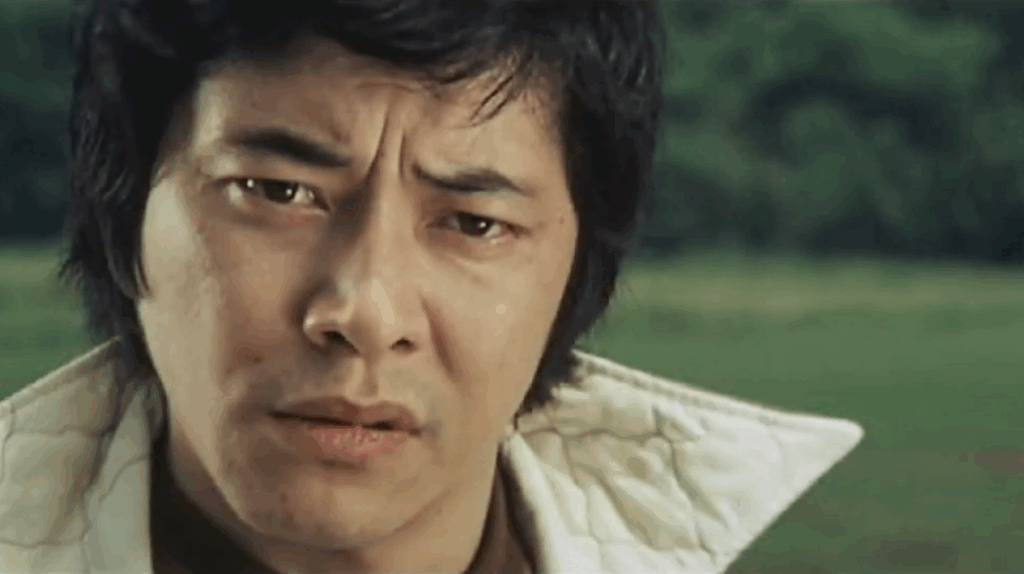

ジーンズ姿の金田一、異色のヒーロー誕生

そして何より注目なのが、中尾彬が演じる金田一耕助。私たちがよく知っている“よれよれ和装の探偵”ではなく、ジーンズにベスト、チョッキ姿でふらりと現れるんです。かなり現代的でクールな雰囲気で、旧家の重苦しさとのコントラストが効いています。

出典:Google Play 出典:x.com

原作では“アメリカ帰り”という設定の金田一。その自由人ぶりを70年代風に再解釈したらこうなる、という面白い発想。最初は違和感があっても、観ているうちに「これはこれでアリ」と感じてくるから不思議です。

音楽が泣かせる。大林宣彦のもうひとつの顔

音楽を担当しているのは、のちに『時をかける少女』や『さびしんぼう』などで監督として名を馳せる大林宣彦。まだ監督デビュー前ですが、その音楽は映像とぴったり息が合っていて、ただの“背景”ではありません。ときに琴の音色、ときにチェロの低音が、人の感情をすくいあげてくれるような、やさしくも不気味な旋律を奏でています。

気になった点・課題

推理より雰囲気重視? それが魅力でもあり、弱点でもあり

この映画、かなり“空気感”に振っているので、純粋なミステリーファンには少し物足りなく感じるかもしれません。事件が起きるまでに時間がかかるうえ、金田一の本格的な推理が始まるのもけっこう後半です。「推理でガツンとスカッとしたい!」という方には、少々スローペースかも。

でも逆に言えば、それだけ“静かにじわじわと染みる映画”でもあるんですよね。

犯人の動機がちょっと極端?

もうひとつのポイントは、犯人(ネタバレありセクションで詳しく!)の動機が、現代的な感覚ではちょっと理解しづらいかもしれない、ということ。原作発表当時も賛否両論あった部分で、「そこまでやるか?」と思わずにはいられない人もいると思います。でも、それこそがこの作品のテーマでもあるんです。

⚠️ネタバレあり|物語の展開と深掘り考察

※ここから先は作品の核心にふれる内容を含んでいます。まだ観ていない方はご注意ください。

さて、衝撃の真相に迫っていきましょう。

実はこの事件——犯人はなんと、花婿である一柳賢蔵本人でした。しかも、結婚初夜に花嫁を殺し、自分も命を絶つという“無理心中”。その理由は、結婚前夜に克子から告白された「過去の恋愛経験」でした。

潔癖でプライドの高い賢蔵は、それを知った瞬間に崩れてしまったんです。「一族の反対を押し切って結婚までしたのに、僕の妻は純潔ではなかった…」。それが、彼の中ではどうしても許せなかった。

出典:オークファン

でも、ただの心中じゃ終わらせないのが賢蔵の歪んだところ。彼は「外部犯による密室殺人」に見せかけようと、ある計画を実行します。

そのカギとなるのが「琴の糸」。克子を日本刀で殺したあと、自分の胸を刺して絶命。その刀に結びつけた琴糸を使って、縁側から庭の石灯籠に向かって刀を滑らせて飛ばす仕掛けを準備していたのです。

つまり、「密室の中で起きた殺人なのに、凶器が外にある」という“ありえない状況”を作るためのトリック。これを成立させるため、弟の三郎も協力していました。三郎は探偵小説オタクで、この“芸術的犯行”にどこか酔っていたのかもしれません。

さらに金屏風につけられた「三本指の血痕」は、三本指の謎の男に罪をなすりつけるための偽装工作。ここまで周到に仕組まれた計画だったんですね。

金田一耕助は、三郎の供述や現場の状況をていねいに分析し、このトリックを暴いていきます。そして最後には、静かにこの一連の悲劇の意味を問いかけるかのように物語が終わります。

印象的なのは、事件のあとに描かれる“妹・鈴子の葬列”。彼女は精神的に幼く、屋敷からも社会からも隔離されていた存在でした。その死は、一柳家という封建的な“家”そのものが終焉を迎えた象徴のようでもあります。

出典:TMDB

この映画をおすすめしたい人

- 普通のミステリー映画に飽きてきた人

- 横溝正史作品が好きで、映像化作品をもっと深掘りしたい人

- 美術的な映像、詩的な演出が好きな映画ファン

- 1970年代の日本映画、特にATG系の“攻めた映画”が気になる人

- 「金田一耕助」の意外な一面を見てみたい人(ジーンズ姿の金田一は必見です)

本作は、スリルやテンポのいい展開を楽しむタイプの作品ではないかもしれません。でも、静かにじわじわと心に染み込んでくるような映画体験を味わいたい人には、ぴったりだと思います。

まとめ・総評

『本陣殺人事件』(1975年)は、謎解き要素を備えつつも、むしろ“空気を味わう映画”として強い印象を残します。雪の静けさ、屋敷の閉塞感、そして金田一耕助の静かなまなざし。それらが折り重なって、言葉にできない不安や悲しみをじんわりと感じさせてくれる作品です。

中尾彬が演じる金田一の意外性や、高林陽一監督の映像詩的な演出、大林宣彦の情緒的な音楽など、見どころはたっぷり。特に“家制度”や“名誉”というテーマに対する批判的視点は、現代にも通じるものがあります。

派手な展開はないけれど、観たあとに何かが残る——そんな映画を求めている方に、ぜひおすすめしたい一本です。

コメント