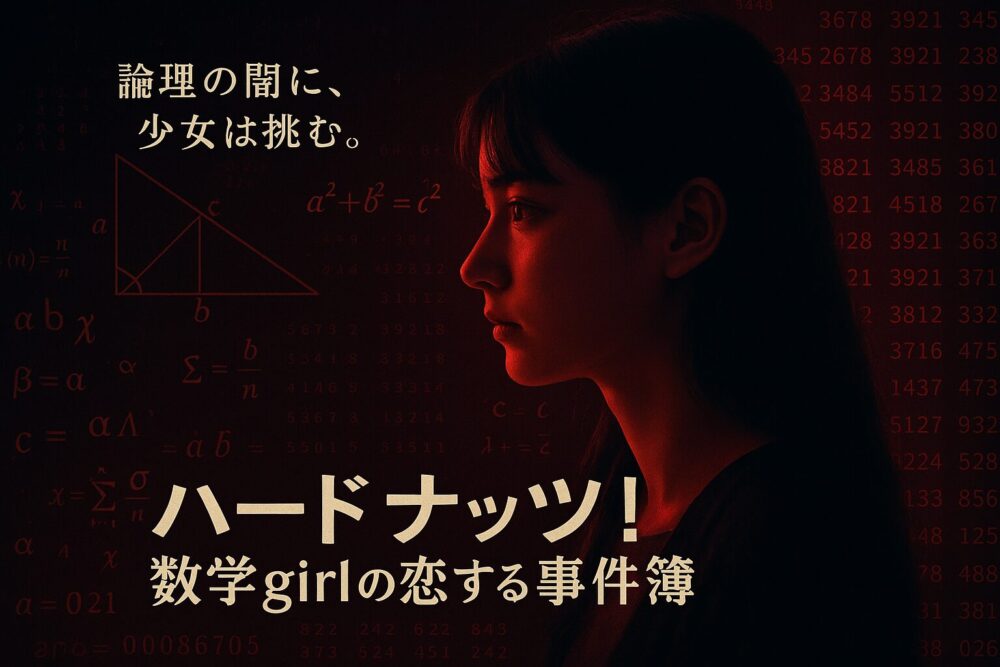

2013年にNHKで放送され、数学と推理を融合させた画期的なドラマ「ハードナッツ! 〜数学girlの恋する事件簿〜」。橋本愛さんの連続ドラマ初主演作として話題を呼んだこの作品は、天才数学女子大生が難事件を数式で解決していくという、これまでにない切り口のミステリードラマです。

「あまちゃん」で一躍注目を集めた橋本愛さんが演じるのは、コミュニケーション能力に欠けるものの、数学的思考で不可能を可能にする難波くるみ。相棒となる刑事・伴田竜彦役には高良健吾さんが配され、二人の凸凹コンビが爆破テロから密室殺人、ウイルステロまで、数々の難事件に挑んでいきます。

本作の魅力は、単なる謎解きにとどまりません。暗号解読に使われる「ゲーデル数」、ダイイングメッセージを解く「ピタゴラス音律」、犯人を特定する「計量文献学」など、実在する数学理論が次々と登場し、視聴者を知的興奮の渦に巻き込みます。数学が苦手な方でも、画面に映し出される数式や図表の演出により、推理の過程を追体験できる工夫が施されています。

さらに、軽妙なコメディ要素の裏には、企業犯罪への復讐という重いテーマが流れており、最終回では予想外の展開が待っています。全8話という短い構成ながら、濃密なストーリーと魅力的なキャラクターで、放送から10年以上経った今も根強いファンを持つ作品です。このレビューでは、ドラマの魅力を余すことなくお伝えしていきます。

作品情報と番組紹介

作品名(邦題): ハードナッツ! 〜数学girlの恋する事件簿〜

放送年・放送局: 2013年10月~12月/NHK BS Premium

話数・放送時間: 全8話(各48分)

脚本:蒔田光治(「TRICK」シリーズで知られるミステリーのヒットメーカー)、山浦雅大、徳尾浩司

主なキャスト:

- 難波くるみ:橋本愛(連続ドラマ初主演)

- 伴田竜彦:高良健吾

- 小林幸司:勝村政信

- 青山雅弘:矢島健一

- 高垣純:波岡一喜

あらすじ(※ネタバレなし)

東都大学数学科に在籍する1年生の難波くるみは、大学の研究室への出入りを許されるほどの天才的な数学能力を持っています。しかし、彼女にはコミュニケーション能力が極端に欠けており、周囲からは変わり者として見られていました。くるみは「この世界はすべて数式によって支配されている」という独自の哲学を持ち、あらゆる現象を数学的に理解しようとします。

ある日、連続爆破事件を捜査中の若手刑事・伴田竜彦が、事件現場に残された暗号を解読するため、東都大学の森崎教授を訪ねてきます。しかし教授は長期出張中で、代わりに対応したのが研究室を占拠していたくるみでした。暗号を一瞥したくるみは、瞬時にそれが数学的なパターンに基づいていることを見抜きます。

伴田はくるみの突飛な言動に戸惑いながらも、その天才的な洞察力に驚嘆します。一方、無機質で合理的な思考しかできないはずのくるみは、真面目で誠実な伴田に惹かれ始めます。こうして、数学天才少女と謎多き刑事という異色の凸凹コンビが誕生し、難事件に挑んでいくことになるのです。

物語は基本的に1話完結型(一部は前後編)でありながら、全編を通じて主人公たちの過去や、社会の裏に潜む巨大な悪といった縦軸のストーリーが展開されます。くるみが数学を学ぶ真の目的とは何なのか。伴田が抱える秘密とは。二人の出会いが、やがて大きな運命の渦に巻き込まれていくことになります。

見どころ・注目ポイント

数学×ミステリーという革新的な演出スタイル

本作最大の魅力は、実在する数学理論を推理の中心に据えた点です。くるみは事件現場や証拠を見ると、その背後にある数学的パターンや法則性を見出します。暗号解読には「ゲーデル数」、音楽に隠されたダイイングメッセージには「ピタゴラス音律」、脅迫文の筆者特定には「計量文献学」、ワイン殺人事件には「回帰分析」、犯罪予測システムには「ビッグデータ解析」、ウイルステロには「疫学モデリング」と、各エピソードで異なる数学理論が登場します。

数学が苦手な視聴者でも楽しめるよう、くるみの思考プロセスは視覚化され、画面上に数式や図表が表示される演出が施されています。黒板やホワイトボードに数式が書き連ねられ、CGで数学的パターンが可視化される様子は、まるで魔法のようです。「数学は数字だけでなく、音楽、芸術、自然界のあらゆるパターンに適用できる」というメッセージが、エンターテインメントとして見事に表現されています。

橋本愛と高良健吾が生み出す絶妙なケミストリー

橋本愛さんは、天才ゆえの奇矯さと、過去のトラウマを抱える少女の繊細さを見事に両立させています。無機質な喋り方、感情の起伏に乏しい表情、突然の奇行。しかし、その内側に秘められた純粋さと孤独が垣間見える瞬間、視聴者は彼女に共感せずにはいられません。

「あまちゃん」でのクールな足立ユイ役から一転、エキセントリックでエネルギッシュなくるみ役を演じ、橋本愛さんの表現力の幅を示した記念碑的作品です。

対する高良健吾さんは、振り回される側の刑事役を嫌味なく演じています。くるみの突飛な言動に困惑しつつも、決して彼女を否定せず、理解しようとする姿勢。真面目で誠実な人柄が、高良さんの演技から自然に伝わってきます。二人の掛け合いは、時にコミカルで、時にシリアス。互いを理解し、尊重し合う関係性が、物語全体に温かみを添えています。

コメディとサスペンスの絶妙なバランス

くるみの社会性の欠如は笑いを生みます。空気を読まない発言、伴田への恋愛妄想、「完璧なラブレター」を計量文献学で作成しようとする姿など、コメディ要素が随所に散りばめられています。伴田との関係進展の確率を計算したり、彼からの電話頻度を統計分析したりする場面は、数学オタクならではの恋愛アプローチとして微笑ましく描かれています。

一方で、爆破テロ、密室殺人、企業恐喝、ウイルステロといったシリアスな事件が次々と発生し、緊迫感のあるサスペンスが展開されます。特に最終話では、日本全土を巻き込むバイオテロの脅威が描かれ、手に汗握る展開が待っています。軽妙なユーモアと本格的なサスペンスのバランスが絶妙で、視聴者を飽きさせません。

時代を先取りした社会的テーマ

軽妙なコメディの下に、重いテーマが流れています。第6話で描かれる犯罪予測システムは、ビッグデータとAIによる予測的警察活動(Predictive Policing)の倫理的問題を提起しており、2013年当時としては先見的でした。アルゴリズムのバイアス、プライバシー侵害、予測が自己実現的予言となる危険性など、現代のAI倫理論争を予見していたと言えます。

また、くるみと伴田に共通するのが「企業による個人の搾取」という被害経験です。くるみの父親は大企業に特許を騙し取られ自殺に追い込まれ、伴田もまた企業犯罪の被害者であることが示唆されます。この設定が最終話の展開に深みを与え、単なる娯楽作品を超えた社会派ドラマとしての側面を持っています。

気になった点・課題

本作は多くの魅力を持つ一方で、いくつかの課題も指摘されています。

まず、「数学で事件を解決」という触れ込みながら、実際には数学的な要素が期待ほど深くないという批判があります。これはドラマという媒体の性質上、一般視聴者にも理解しやすいよう配慮された結果だと考えられます。

専門的な数学理論が登場するものの、その扱いが時にご都合主義的に感じられたり、物理学や統計学に近い応用科学の側面が強く、純粋数学の思考様式とは異なるという指摘もあります。エンターテインメント性と教育性のバランスを取った結果ではありますが、数学の厳密性を求める層には、物足りなさが残るかもしれません。

また、全8話という短い構成のため、個々の事件の解決がスピーディすぎるきらいがあります。1話完結(一部2話完結)という構成は、テンポよく物語が進行する利点がある一方で、事件の掘り下げや犯人の動機描写が浅くなりがちです。もう少し時間をかけて事件を描けば、さらに深みのあるミステリーになったかもしれません。

そして最も賛否が分かれるのが、結末の処理です。最終回は完全な解決ではなく、開かれた結末となっており、多くの視聴者が続編を期待しました。しかし2025年現在まで第2シーズンは制作されておらず、未完の物語として終わっています。この点については、「余韻を残す良い終わり方」と評価する声と、「唐突で未解決感が残る」と批判する声に分かれています。

⚠️ ネタバレあり|物語の展開と深掘り考察

※ここから先は、物語の核心的な内容を含みます。未視聴の方はご注意ください。

各話で光る数学的アプローチ

第1・2話の連続爆破テロ事件では、「ゲーデル数」という数学理論が登場します。これは記号や数式をすべて自然数に置き換える手法で、暗号解読に応用されます。さらに、一見無秩序に見える爆破場所の選定に対し、くるみは「カオス理論」を応用し、次の爆破地点を予測することに成功します。

第3話では、音楽数学が扱われます。ピアノの前で撲殺された教授が死の直前に奏でたとされる不協和音のメロディー。くるみは「ピタゴラス音律」と現代音階の違いを利用し、ダイイングメッセージを解読します。古代ギリシャの数学者ピタゴラスが発見した、音楽の和音が単純な整数比で表現できるという原理が、殺人事件の鍵となるのです。

第4話の企業恐喝テロでは、「計量文献学」が活躍します。これは文章の語彙選択や文章構造を統計的に分析し、著者を特定する実在の技術です。シェイクスピアの作品の真贋判定などにも使われるこの手法を、くるみは脅迫文の筆者特定に応用します。

第5話では、実在する「アッシェンフェルターのワイン方程式」が登場します。その年の気象データからワインの品質を予測する回帰分析のモデルで、感性が重要視されるワインの世界までもが数式で予測可能であることを示します。さらに、ガラス破片の飛散パターンから犯行の真相を導く物理学的アプローチも見事です。

第6話の犯罪予測システムは、ビッグデータ解析の可能性と危険性を同時に描きます。くるみは、完璧すぎる予測の裏に隠された人為的操作を、確率論の観点から暴き出します。

そして最終話のウイルステロでは、感染症の拡大を数学的にモデル化するSIRモデルが登場します。基本再生産数(R0)という概念を用いて、ウイルスの伝播速度を予測し、テロの標的を特定していきます。

くるみの秘密と復讐の真相

物語の終盤で明らかになるのが、くるみが数学を学ぶ真の目的です。彼女の父親はかつて小さな町工場を経営していましたが、大企業「大出ホールディングス」の会長・大出俊一郎に特許を騙し取られ、それを苦に自殺。母親もその後を追うように亡くなりました。天涯孤独となったくるみは、両親を死に追いやった企業への復讐を果たすため、数学を究める道を選んだのです。

最終話、ウイルステロの会場には大出会長も出席しており、彼は感染してしまいます。くるみは父の仇を目の前にし、復讐心と良心の間で葛藤します。彼を見殺しにすることで復讐を果たすことができますが、それではウイルスが拡散し続けてしまいます。

くるみは「こんな所で死なれちゃ困るんです」と言い、大出を介抱することを選びます。これは単なる復讐を超えた、彼女なりの正義の表現でした。暴力や殺人による復讐ではなく、知識と法執行という正当な手段で、システムの不正に立ち向かう道を選ぶ。この選択が、くるみの人間的成長の頂点を示しています。

伴田の過去と二人の絆

伴田もまた、複雑な過去を抱えています。彼は裏社会のボス・黒沼との繋がりがあり、過去に黒沼の助けで経歴を改竄し警察官になったという事実が明らかになります。この負い目を黒沼に利用され、伴田は法と正義の境界線上で苦悩します。

さらに、伴田は「ランゲルドーシス」という致死率の高い難病に侵されているという診断を受けます。しかしくるみは、確率論を用いて「検査精度99.9%」という数字の罠を指摘します。「検査で陽性になった人の中でも、本当に病気である確率はせいぜい10%」と喝破し、伴田を絶望から救います。このエピソードは、数字の表面的なインパクトに私たちがどれだけ惑わされやすいかを教えてくれる、印象的な場面です。

二人の関係は、正義感ではなく、互いの抱える闇への共感によって結ばれています。くるみは復讐のために、伴田は自らの過去と死の運命に抗うために、それぞれが法や倫理の境界線上で戦っています。彼らの絆は、法で裁けぬ悪に立ち向かうパートナーシップへと成長していくのです。

衝撃の結末が投げかける問い

最終話のラストは、従来のジャンルの約束事を意図的に裏切るものでした。一般的な刑事ドラマであれば、最終回で黒幕は逮捕され、正義が勝利します。しかし本作では、公安部長の鶴橋は裁かれるどころか国民的英雄となり、その背後にいる真の黒幕(巨大なヘッジファンド)は正体すら掴めないまま、社会の支配者として君臨し続けます。

この結末は、権力とシステムに守られた巨大な悪に対して、個人の力がいかに無力であるかを突きつけます。メディアを巧みに操り、法制度そのものを利用する敵に対して、くるみの数学的論理も伴田の刑事としての捜査も無力でした。

最終シーンで描かれる二人の決意の眼差しは、事件解決のカタルシスではなく、これから始まる長く、絶望的とも思える戦いの始まりを告げています。このビターな結末は、視聴者に深い余韻と、「個人の力で巨大なシステム悪にどう立ち向かうべきか」という重い問いを投げかけるのです。

テーマとメッセージの読み解き

数学という武器の二面性

劇中で描かれる数学は、単なる謎解きのギミックにとどまらず、くるみの世界観そのものを象徴しています。彼女は混沌とした現実世界の中に、数式のような論理的で美しい秩序を見出そうとします。数学は彼女にとって、世界を理解するためのツールであると同時に、仇を討つための武器なのです。

しかし物語は、数学だけでは解決できない問題があることも示します。最終回で直面する巨大な悪は、数式では解くことのできない、権力とシステムに守られた存在でした。くるみが人生で初めて、数式ではなく直感と感情で行動する場面は、彼女の人間的成長を象徴しています。

復讐か正義か

くるみと伴田に共通するのが、復讐と正義の間での葛藤です。二人とも企業犯罪や社会の不正によって傷つけられた被害者であり、個人的な復讐心を抱えています。しかし最終的に彼らが選ぶのは、暴力ではなく知識と法執行という正当な手段です。

この選択は、「目には目を」という報復の連鎖ではなく、システムそのものを変えていくことの重要性を示しています。完全な勝利ではなく、戦い続けることを選んだ二人の姿勢が、作品の核心的なメッセージとなっています。

システム化された悪との戦い

本作が提示する最も重要なテーマは、「個人vs.システム化された悪」という構図です。第1・2話で提示される各事件は、数学という明快な論理で解決できる「ソフトなナッツ」でした。しかし、最終章でくるみと伴田が直面したのは、数式では解くことのできない、権力とシステムに守られた巨大な悪です。

この構造転換こそが、本作を単なるミステリードラマから、社会派作品へと昇華させています。物語は、エピソード的な謎解きから、二人の主人公がシステム化された悪という真の「ハードナッツ」にいかにして立ち向かうか、という壮大な戦いの「序章」へと変貌を遂げるのです。

このドラマをおすすめしたい人

このドラマは、以下のような方々に特におすすめです。

ミステリー好きで新しい切り口を求める方

従来の刑事ドラマやミステリーに飽きた方にとって、数学という新しい視点は新鮮な驚きを与えてくれます。

理系・数学に興味がある方、またはSTEM教育に関心がある方

実在する数学理論が次々と登場し、その実生活への応用を楽しく学べます。数学が苦手な方でも、「数学って面白い」と思えるきっかけになるはずです。

橋本愛さん、高良健吾さんのファン

橋本愛さんの連続ドラマ初主演作として、彼女の新たな魅力を発見できます。高良健吾さんとのケミストリーも見逃せません。

社会派テーマに興味がある方

企業犯罪、予測アルゴリズムの倫理、監視社会への警鐘など、現代的なテーマが散りばめられており、エンターテインメントを超えた深みがあります。

短期間で完結する作品を好む方

全8話(各48分)という構成で、週末に一気見することも可能です。ダラダラと長引かず、テンポよく物語が進行します。

まとめ・総評

「ハードナッツ! 〜数学girlの恋する事件簿〜」は、数学ミステリーという新ジャンルに挑戦した野心的な作品だと思う。過去に視聴した際は橋本愛さんの演技が上手いのか下手なのか判断しかねて少し苦手意識があったが、再視聴してみると意外と面白かった。実在する数学理論を取り入れた知的なプロット、企業犯罪というシリアスなテーマが見事に融合している。

以前に視聴した際には、おそらく途中で視聴をやめてしまっていたようで、ラストエピソードはまったく覚えていなかった。未完のまま終わる結末は意外にも僕にとって最良のエンディングだった。この余韻は、視聴者の記憶に長く残り続ける強いメッセージになっている。

放送から10年以上経った今でも、予測アルゴリズムの倫理や企業による個人の搾取というテーマは色褪せていない。むしろ現代においてより切実な問題だ。数学という言語で世界を理解しようとする少女と、正義と私欲の間で揺れる刑事の物語は、画面を超えて考えさせられる。

数学が苦手な人でも楽しめる全方位型の傑作ドラマだと感じた。やはりNHKのドラマは出来がいい。

もう10年以上経っているから、今更だけど、続編作ってくれねーかなー・・・笑

English Summary

Hardnuts / Math Girl Detective Drama – Full Review, Synopsis & Analysis

TL;DR

This article reviews Hardnuts / Math Girl Detective Drama, a Japanese series blending mystery and mathematics. The narrative centers on a female investigator whose analytical prowess—especially in math—unravels seemingly impossible cases. The review highlights the show’s formula, character dynamics, integration of logic puzzles, strengths, and areas where it falters.

Background and Context

Hardnuts / Math Girl Detective Drama draws on the tradition of “intellectual detective” stories in Japan, where protagonists solve crimes using deductive reasoning and specialized skills. The series frames mathematics not just as a tool, but as a core aspect of its mystery structure and character identity.

Plot Summary (No Spoilers)

The protagonist is a math-aware detective (or investigator) who becomes involved in cases that appear impossible. Her unique approach—quantitative reasoning, pattern recognition, logical deduction—sets her apart from conventional detectives. Each case challenges her to apply mathematical insight in real crime settings, often revealing hidden structures, misdirection, or numerical clues that others overlook.

Key Themes and Concepts

- Logic & Rationality — The drama emphasizes deduction, equations, probability, and patterns as central to solving crimes.

- Empowerment through Expertise — The female detective’s mastery of mathematics gives her agency and distinctiveness in a genre often dominated by intuition or brute force.

- Puzzle Structure & Viewer Engagement — Each episode functions like a math puzzle for the audience, inviting viewers to follow along with clues.

- Limitations of Rationality — The series also shows how purely mathematical logic may fail when human emotion or unpredictability intervenes.

Spoiler Section & Analysis

As cases become more intricate, the mathematics grow more sophisticated: cryptic number codes, combinatorial logic, and geometric clues all play key roles. In one standout case, a crime location is encoded via a prime number sequence; in another, statistical probability reveals which suspect is least likely to commit the crime, guiding the detective’s confrontation. The show sometimes exaggerates how seamlessly math can map to reality, leading to moments of implausibility. The finale emphasizes that while logic is powerful, understanding human motives remains indispensable.

Conclusion

Hardnuts / Math Girl Detective Drama succeeds when it leans into its core strength: weaving mathematics into mystery in a way that feels respectful, clever, and engaging. It may strain credulity at times, but for audiences who relish intellectual puzzles, logical storytelling, and a fresh twist on detective tropes, it delivers a rewarding and intriguing ride.

コメント