2007年、フジテレビの深夜ドラマ枠で放送された『SP 警視庁警備部警護課第四係』は、日本のテレビドラマ史に残る作品となりました。深夜帯にもかかわらず平均視聴率15.4%を記録し、社会現象とも言える人気を博しました。その成功の背景には、直木賞作家・金城一紀による緻密な脚本、本広克行総監督の斬新な演出、そして主演・岡田准一の圧倒的な存在感と身体能力がありました。この熱狂的な支持が、後の劇場版二部作『SP 野望篇/革命篇』への大きな期待へと繋がったのです。

この記事では、『SP 野望篇/革命篇』が単なるアクション映画ではなく、現代社会への鋭い問いを投げかける、洗練された物語であることを解説します。本作は、理想を追い求めるSP・井上薫と、革命を志す上司・尾形総一郎の対立を軸に、政治不信や「正義とは何か」という根源的なテーマを深く掘り下げています。物語のクライマックスであるクーデター計画は、法や秩序が揺らぐ「非常事態」の中で、人間の信念が試される様を描き出します。

1. 作品の基本情報と評価

ここでは、作品の基本情報と、世間からどのような評価を受けたかを見ていきましょう。作品の持つエンターテイメント性と、その裏にある複雑なテーマ性の関係性を明らかにします。

作品のクレジット

本作の成功を支えたのは、テレビシリーズから続く強力な制作チームです。脚本は、小説家としても名高い金城一紀が手掛け、物語に深みを与えました。映像面では、テレビシリーズの生みの親である本広克行が総監督として全体をまとめ、波多野貴文監督が劇場版ならではの壮大なスケールで映像化しました。

キャストも、井上薫役の岡田准一、尾形総一郎役の堤真一、笹本絵里役の真木よう子といったおなじみのメンバーが顔を揃えます。さらに、物語の鍵を握るしたたかな政治家・伊達國雄役として香川照之が加わり、政治的な陰謀劇としての側面を一層強固なものにしています。

表1:主な作品情報

| SP THE MOTION PICTURE 野望篇 | SP THE MOTION PICTURE 革命篇 | |

| 監督 | 波多野貴文 | 波多野貴文 |

| 総監督 | 本広克行 | 本広克行 |

| 原案・脚本 | 金城一紀 | 金城一紀 |

| 主要キャスト | 岡田准一、堤真一、真木よう子、香川照之 | 岡田准一、堤真一、真木よう子、香川照之 |

| 製作 | 「SP」プロジェクトチーム(フジテレビ他) | 「SP」プロジェクトチーム(フジテレビ他) |

| 配給 | 東宝 | 東宝 |

| 公開日 | 2010年10月30日 | 2011年3月12日 |

| 上映時間 | 98分 | 128分 |

| 興行収入 | 36.3億円 | 33.3億円 |

興行的な成功と批評

劇場版二部作は、興行的に大成功を収めました。『野望篇』は36.3億円、『革命篇』は33.3億円という大ヒットを記録し、作品の持つ大衆的な人気を証明しました。

その人気を象徴するのが、『野望篇』が受賞した第34回日本アカデミー賞の「話題賞」です。この賞は、ファン投票によって選ばれる唯一の部門であり、専門家による評価とは別に、観客から熱狂的に支持された作品であったことを示しています。一方で、作品賞や監督賞といった主要部門にはノミネートされませんでした。この事実は、本作が批評家からの称賛よりも、観客の熱い支持によって支えられたエンターテイメント大作であったことを物語っています。

多様な評価:アクションと物語

批評家の反応は、この作品の二面性を映し出していました。多くの賞賛は、岡田准一が見せる驚異的なアクションシーンに集まりました。彼のパフォーマンスは、日本のアクション映画のレベルを一段階引き上げたと高く評価されています。

その一方で、物語に対しては賛否両論がありました。特に、尾形が掲げた「大義」の結末が、個人的な復讐心に集約されてしまったように見える点に、物足りなさを感じたという意見が多く見られました。また、テレビシリーズから続く複雑な伏線が劇場版で十分に回収されなかったという指摘や、テレビシリーズを観ていないと物語を理解しにくいという声もありました。

そして、この作品を語る上で忘れてはならないのが、公開時期です。『革命篇』が公開されたのは、東日本大震災が発生したまさに翌日の2011年3月12日でした。国家の危機、機能しない政府、崩壊する秩序といった映画のテーマが、偶然にも現実の出来事と痛ましいほどに重なり合ったのです。この偶然は、フィクションの物語に、予期せぬ現実味を与えることになりました。作中で描かれる国家への批判は、観客にとって、もはや他人事ではない切実な問題として響いたのです。

2. 物語の詳細なあらすじ(ネタバレあり)

ここでは、物語の展開を時系列に沿って詳しく解説します。登場人物の行動や心理、重要なセリフに注目しながら、物語の核心に迫ります。

『SP 野望篇』:革命への序章

物語は、テレビシリーズ最終回から1ヶ月後、尾形が井上に「大義のためだ…」という謎の言葉を残した場面から始まります。この一言が、劇場版全体を貫く大きな謎となります。冒頭、井上は特殊能力「シンクロ」を使い、イベント会場に仕掛けられた爆弾テロを未然に防ぎます。彼の超人的な身体能力が存分に発揮されるシーンです。犯人を確保した後、同僚から手錠を借りるという「お決まり」の行動は、彼がルールに縛られない自由なスタイルを持つことを象身しています。

物語が大きく動くのは、井上と尾形が、井上の両親が殺害された思い出の場所で二人きりで話すシーンです。尾形は「この国を目覚めさせる」ためには「衝撃」が必要だと語り、井上を自らの計画に誘います。しかし井上は、「命を守る大切さを、あなたから教わった」と、その誘いをきっぱりと断ります。この対話で、二人の考え方の違いは決定的となります。

その裏では、官僚や与党幹事長の伊達國雄らが結託した陰謀が静かに進行していました。公安部の田中(野間口徹)も尾形の不審な動きに気づき、内偵を開始。様々な人物の思惑が絡み合い、物語は複雑な様相を呈していきます。

『野望篇』のクライマックスは、官房長官を乗せた車列が襲撃される事件です。これは尾形一派が仕組んだテロであり、警護にあたっていた第四係は激しい戦闘に巻き込まれます。チームは多大な犠牲を払いながらもテロリストを撃退しますが、この事件によって尾形の「野望」が明らかになり、第四係の絆は引き裂かれてしまいます。

『SP 革命篇』:国会議事堂での最終決戦

『野望篇』の事件から2ヶ月後。第四係のメンバーは職務に復帰していましたが、チーム内には重い空気が流れていました。特に井上は、尾形への疑念から「シンクロ」の症状が悪化していました。そんな中、第四係には尾形を信奉する新人たちが配属され、さらなる緊張が走ります。

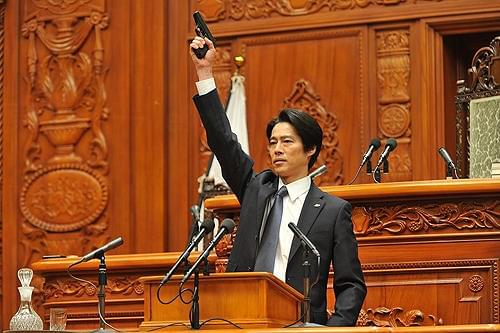

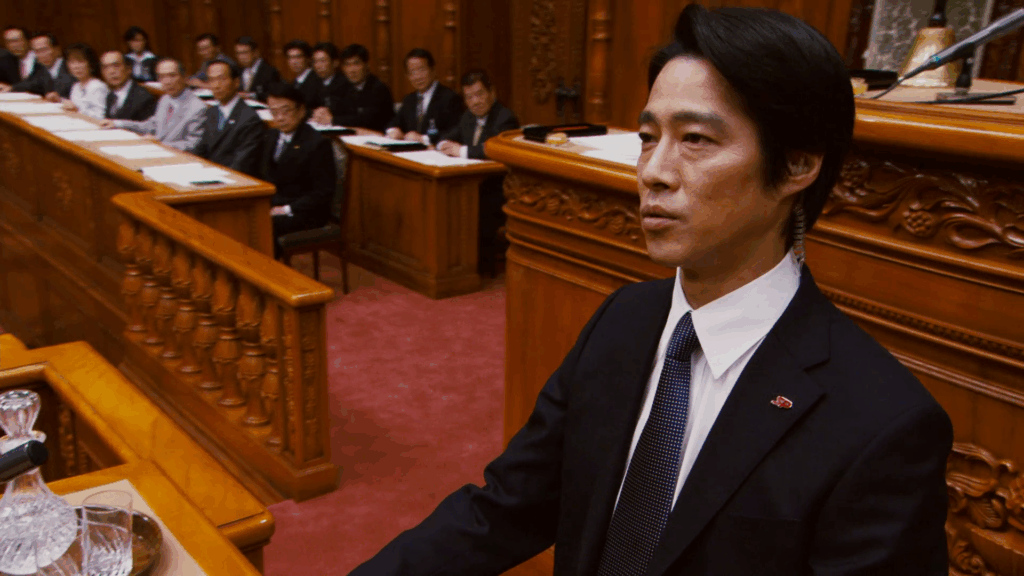

そして、内閣不信任案の採決が行われる運命の日、尾形の計画が実行されます。尾形に協力するSPやテロリストたちが国会議事堂を制圧し、外部から完全に封鎖します。

尾形は衆議院本会議場に突入し、総理大臣をはじめとする全閣僚を人質に取ります。そして、テレビ中継を止めさせず、腐敗した政治家たちを国民の前で裁く「公開裁判」を開始します。

裁判のクライマックス、尾形は麻田総理に、20年前に自らの父を死に追いやった不正の罪を認めさせようとします。

しかし、その時、革命の同志だと信じていた実の兄・伊達が裏切ります。伊達は尾形の行動をテロリズムだと非難し、演説を始めます。伊達の真の目的は、尾形の革命を利用して政敵を排除し、自らが権力を握ることだったのです。最も信頼していた兄に裏切られ、尾形は自らが壮大な計画の駒に過ぎなかったことを悟ります。

一方、別室にいた井上は、テレビ中継で真実を知ります。「尾形さんは俺たちに止めて欲しいんだ」と直感した彼は、仲間と共に議事堂の奪還を決意。尾形派のSPやテロリストたちの妨害を乗り越え、本会議場を目指します。

議場が混乱に陥る中、井上と尾形はついに直接対決します。裏切りに絶望した尾形は、逃げる麻田総理を国会議事堂の屋上まで追い詰め、ついに罪を告白させます。目的を果たした尾形は、駆けつけた井上に「撃て」と叫び、自ら死を選ぼうとします。井上はそれを止めるため、やむなく尾形の肩を撃ち抜きます。倒れた尾形は「お前が逮捕してくれ」と頼みますが、井上は「無理ですよ。手錠、持ってないんで」と、二人の関係を象徴する言葉で答えるのでした。

事件後、黒幕である伊達は共犯者たちを消し、自らの権力基盤を固めます。一連の事件は「一人のSPの暴走」として幕引きが図られました。数ヶ月後、拘置所にいる尾形に看守が「もうすぐだからな」と謎の言葉をかけます。そして、事件以来治まっていたはずの井上が、再び「シンクロ」の予兆を感じる不穏なラストシーンで、物語は終わります。

3. 物語の深層分析:テーマとキャラクター

ここでは、物語が持つ意味や、登場人物たちの心理をさらに深く掘り下げていきます。

伏線と象徴、そして残された謎

本作の結末は、多くの謎を残したまま終わります。井上の最後の「シンクロ」や、尾形への謎の伝言は何を意味するのか。この「余韻を残す終わり方」は、単に続編を匂わせるためだけではありません。それは、政治の腐敗は決してなくならず、正義を求める戦いに終わりはない、というこの作品のテーマそのものを表しています。観客はすっきりとした結末を与えられないことで、現実世界の複雑な問題も簡単には解決しない、という厳しい真実と向き合うことになるのです。

物語全体を象徴するアイテムが、井上がいつも持っていない「手錠」です。手錠は、国家による強制力や法の画一的な適用を意味します。井上がそれを携帯しないのは、彼がマニュアル通りの手続きよりも、その場の状況に応じた直感的で人間的な判断を優先する人物だからです。そして最後の場面で尾形に言う「手錠、持ってないんで」というセリフは、法の名の下に恩師を捕らえるのではなく、一人の人間として彼と向き合おうとする、職務を超えた井上の強い意志の表れなのです。

登場人物たちの心理と信念

本作の物語の核心は、井上、尾形、伊達という三人の男性がそれぞれに抱く「正義」や「信念」の衝突にあります。これは単純な善悪の物語ではなく、三者三様の哲学がぶつかり合うドラマなのです。

表2:三人の思想と目的の比較

| 井上 薫 | 尾形 総一郎 | 伊達 國雄 | |

| 信念 | 一人ひとりの命の尊厳と、法の下の正義 | 国家を救うためには、腐敗を浄化する強引な手段も必要だという革命思想 | 権力こそが全てであり、思想や正義は権力を得るための道具に過ぎないという現実主義 |

| 動機 | 全ての人を守るというSPの職務、過去のトラウマの克服 | 父の無念を晴らすこと、腐った日本を立て直すという「大義」 | 政敵を排除し、自らが権力の頂点に立つこと |

| 手段 | ルールに縛られない「予防警護」 | 法を無視した暴力、クーデター | 策略、裏切り、暗殺 |

| 弱点 | システムを守ろうとする純粋さ | 自分の理想が他人に利用される可能性への甘さ | 権力への執着が生む、人間不信と孤立 |

井上薫:傷ついた守護者

井上の特殊能力「シンクロ」は、幼い頃に両親が殺害される現場に居合わせたという、壮絶なトラウマ体験に起因しています。これは、彼の能力が超能力というより、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の一種であることを示唆しています。

危険を察知するフラッシュバックや、周囲の人々の不安に過剰に同調してしまう彼の症状は、心理学でいう「共感疲労」に近い状態です。彼は単に危険を予測するのではなく、他人の悪意や恐怖を、まるで自分のことのように「感じて」しまうのです。この解釈によって、井上は単なるアクションヒーローではなく、自らの特殊な共感能力という「武器」であり「呪い」でもあるものと戦い続ける、傷ついた一人の人間として浮かび上がってきます。

彼の戦闘スタイルは、ブルース・リーが創始した武術「ジークンドー」に基づいています。ジークンドーの教えは「型を持たないことを型とする」というもので、状況に応じて流動的に変化することを重視します。これは、ルールに縛られず、命を守るためなら型破りな行動も厭わない井上の生き方そのものと重なります。

尾形総一郎:悲劇の革命家

尾形の動機は、個人的な復讐心と、国を憂う純粋な理想が複雑に絡み合ったものです。彼は、現在の政治システムによって父を死に追いやられたという過去を持ち、その記憶が彼の行動の原動力となっています。

彼のクーデターは、腐敗した権力者たちによって失われた、本来あるべき「正義」や「秩序」を、暴力という手段を使ってでも取り戻そうとする、絶望的な試みと解釈できます。彼は、機能不全に陥った法を、自らの「大義」で置き換えようとしたのです。

しかし、その計画が実の兄・伊達に利用され、裏切られるという結末は、彼の理想の脆さを示しています。井上との師弟関係も象徴的です。尾形は井上に「命を守れ」という正義を教えた「善き父」でしたが、自らその教えを破る「悪しき父」へと変わってしまいます。そして井上は、尾形から教わった正義を守るために、師であり父のような存在であった彼を乗り越えることを強いられるのです。

伊達國雄:冷笑的な権力者

伊達は、この物語が示す政治への絶望を象徴する人物です。彼には「大義」や「理想」といったものは一切ありません。彼は革命や正義といった言葉を、自らの権力欲を満たすための道具としてしか見ていないのです。彼が真の悪役である理由は、彼が(たとえ歪んでいたとしても)井上や尾形を突き動かすような信念を、完全に欠いているからです。彼は、政治的な理想が失われた、空虚な世界の象徴と言えるでしょう。

4. 時代背景と作品のテーマ

最後に、本作が作られた時代の空気や、より専門的な視点から、この物語が持つ深い意味を読み解いていきます。

2010年代初頭の日本の空気

本作が公開された2010年から2011年にかけての日本は、政治的な閉塞感に覆われていました。2009年に誕生した民主党政権は国民の期待を集めましたが、リーダーシップを発揮できず、政治不信は深刻化していました。経済も停滞し、社会全体に先行きの見えない不安が広がっていました。

『SP』は、当時の日本社会に漂っていた、こうした政治への不満や不信感を色濃く反映しています。国会を占拠した尾形が、腐敗した支配者層を糾弾する演説は、多くの国民が抱いていたであろう現実の政治への怒りと重なります。「システムは腐りきっている。だから、一度すべてを壊すしかない」という本作の過激な設定は、この時代の閉塞感から生まれたものと言えるでしょう。

「例外状態」で読み解くクーデター

ドイツの法学者カール・シュミットは、「主権者とは、例外状態について決断する者である」という言葉を残しました。「例外状態」とは、国家の存亡がかかるような危機に際して、通常の法秩序が一時的に停止される状況のことです。この考え方を本作に当てはめると、尾形の行動がより深く理解できます。国家が腐敗という危機にあると信じる尾形は、自らの判断で「例外状態」を宣言し、国会という法の機能を停止させます。その瞬間、彼は法を超えた一時的な「主権者」となるのです。

イタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンは、この「例外状態」が常態化すると、人々は法的な権利をすべて剥奪され、「剥き出しの生」と呼ばれる、ただ生きているだけの存在になってしまうと警告しました。この視点から見ると、クーデター中の国会議事堂は、まさにこの「剥き出しの生」が生まれる空間へと変わります。中に囚われた政治家たちは権威を失い、新たな主権者である尾形の裁きを待つだけの無力な存在となるのです。尾形の「革命」は、法が及ばない場所で、誰が他人の生殺与奪の権を握るのかをめぐる、恐ろしい闘争であったことがわかります。

「速度」が支配する現代の戦い

フランスの思想家ポール・ヴィリリオは、現代の権力は、土地の支配ではなく「速度」の支配によって決まると考えました。移動、通信、破壊のスピードを制する者が、世界を制するというのです。

『SP』の世界は、この「速度」という視点で見事に分析できます。アクションシーンはスピード感に満ちていますが、より重要なのは、尾形のクーデターが本質的に「時間の戦い」であるという点です。彼は国会議事堂という「空間」を占拠するだけでなく、テレビの生中継という「速度の兵器」を使って、瞬時にして国民に語りかけ、政治的な現実を創り出そうとします。この戦いの本質は、誰が空間を支配するかではなく、誰がリアルタイムで「物語」を支配するかにあったのです。

結論:革命が残したもの

『SP 野望篇/革命篇』は、単なるアクション大作の枠を超え、正義、権力、そして国家のあり方について、深く鋭い問いを投げかける重層的な物語です。本作は、製作された時代の不安を映し出すと同時に、時代を超えて通じる普遍的なテーマを描いています。

多くの謎を残したまま終わる結末は、物語の欠点ではなく、テーマを際立たせるための必然的な演出です。それは、「革命」では何一つ解決しなかったという厳しい現実を示唆しています。腐敗したシステムは、役者が尾形から伊達に代わっただけであり、本当の脅威は依然として存在し続けています。このどこか物悲しい結論は、観客に安易な満足感を与えることを拒み、現実世界の複雑な問題も簡単には解決しないという真実を突きつけます。

最終的に、『SP 野望篇/革命篇』は、エンターテイメントという形式を借りて、現代日本社会に対して鋭い問いを投げかけた野心作として、日本の大衆文化史において重要な位置を占める作品と言えるでしょう。そして、その問いかけは、政治への不信や不安が渦巻く現代においても、なお強く私たちの心に響き続けているのです。

コメント