1925年『戦艦ポチョムキン』完全解説 – 映画史に革命をもたらした100年の傑作

1925年に公開されたソ連映画『戦艦ポチョムキン』。映画好きの間では「映画史に残る傑作」として知られていますが、そもそも何がそんなにスゴいのか?

一言で言えば、”映像の力で革命を語った”というそのコンセプトと実践力です。しかも、映像のテンポ、編集、構図の工夫がどれも100年前の作品とは思えないほど斬新で、今観てもインパクト十分。

引用元:Takumi Jun

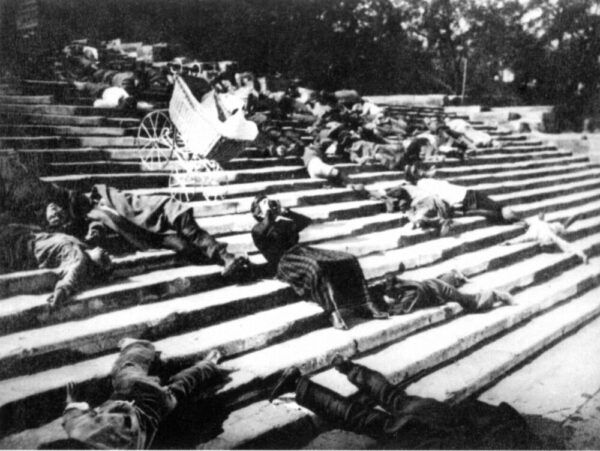

とくに「オデッサの階段」シーンは映画史上最も有名な場面のひとつ。赤ん坊を乗せた乳母車が階段を転げ落ちる…あの衝撃的なカットが、本作の象徴です。

ただし――この映画には、事実とフィクションの”混ざり具合”がかなりあります。今回は、映画の魅力を紹介すると同時に、「実際のポチョムキン号では何が起きたのか?」という歴史的背景にも踏み込んで解説していきます。

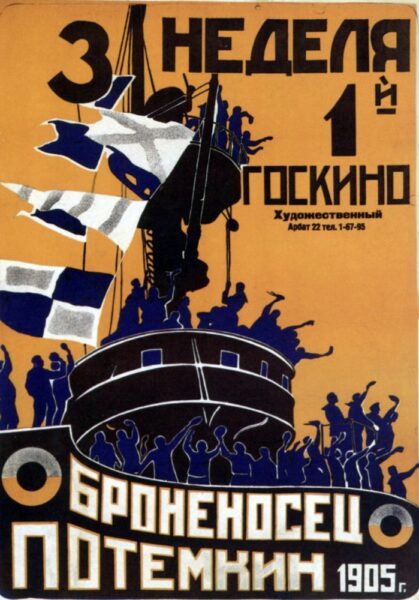

作品情報

引用元:Wikipedia

まずは基本情報からざっくりと。

- 作品名:戦艦ポチョムキン(原題:Броненосец Потёмкин)

- 公開年・制作国:1925年/ソビエト連邦

- 監督:セルゲイ・M・エイゼンシュテイン

- 脚本:ニーナ・アガジャノヴァ=シュトコ、セルゲイ・エイゼンシュテイン

- 撮影:エドゥアルド・ティッセ

- 主な出演:アレクサンドル・アントノフ(ワクリンチュク役)

- 上映時間:約70分

制作背景 – なぜこの映画は生まれたのか

長編第1作の『ストライキ』で高く評価されたセルゲイ・エイゼンシュテイン監督は、ロシア第一革命20周年記念委員会より、記念映画の制作を依頼されました。はじめにエイゼンシュテインと脚本家のニーナ=アガジョーノワ・シュトコが準備した脚本は『1905年』というタイトルで、革命の始まりから挫折までを6つのエピソードで構成するというものでしたが、撮影が遅れ公開日(1925年12月24日)までに完成しそうでなかったため、エイゼンシュテインは6つのエピソードのうちの一つである「戦艦ポチョムキンの反乱」に焦点を当てて描くことにしました。

つまり、この映画は当初からプロパガンダ映画として企画されたものです。ソビエト政府の委託により、革命20周年を記念して制作され、「万国の労働者よ、立ち上がれ!」という共産主義イデオロギーを宣伝鼓舞するための映画でした。

キャスティングの工夫

出演者は『ストライキ』と同様、主要な役以外は素人(艦隊の水兵やオデッサ市民など)が演じました。神父役はセヴァストポリ郊外の果樹園の老園丁が演じました。またオールロケで撮影され、記録映画のような手法がとられています。

この演出選択により、映画はドキュメンタリータッチの強いリアリティを獲得し、観客により強い説得力を与えることに成功しています。

実際にあったポチョムキン号の反乱とは?

まず先に言っておくと、『戦艦ポチョムキン』は実話をベースにした作品です。ただし、かなり大胆な脚色も施されています。

事件の概要

1905年、ロシア第1次革命期の1905年6月14~24日、ロシア黒海艦隊の新鋭戦艦『ポチョムキン』(乗員約750人)において腐肉のスープに抗議したボルシェビキの水兵バクレンチュークを将校が射殺したため、水兵が一斉蜂起し、その将校と艦長を射殺。ほかの将校を監禁し、水兵マトゥシェンコを長とする委員会が艦の指揮権を握りました。

1905年6月14日、艦上で水兵による武装蜂起が発生しました。黒海艦隊ではかねてより武装蜂起の準備がされていましたが、蜂起の計画者らは本来1905年秋に決起する計画を立てていました。しかし、ポチョムキンは突出し、計画よりずっと以前に蜂起を実行に移したのです。

反乱のきっかけ

引用元:20世紀・シネマ・パラダイス

6月14日、ポチョムキンはテーンドル湾の沖合い停泊地にて武装の試験を行っていました。叛乱突発の原因は、昼食のボルシチに腐った肉が使われているのに不満を申し立てた水兵に対して艦の指揮官が懲罰を加えようとしたことでした。それに対し、水兵らはライフル銃を取り、士官らを武装解除しました。

映画と同じく「腐った肉の配給」が発端でした。配られた肉には蛆虫が湧いていたにもかかわらず、軍医は「食える」と判断。激怒した水兵たちが抗議し、最終的には上官たちを追放、一部を殺害する暴動にまで発展しました。

反乱の結末

その後、ポチョムキン号は黒海を彷徨いながらオデッサ港へ向かい、現地の市民から支持を得たものの、補給や支援は限定的。最終的にはルーマニアに逃れて投降し、反乱は鎮圧されます。

つまり、映画のような”劇的な勝利”ではなく、かなり混乱の中で終わった出来事でした。英雄的というよりは、むしろ”時期尚早で孤立した反乱”だったのです。

1905年の反乱に参加した水兵の大部分は、1917年の2月革命までルーマニア国内に残る事を選択しました。反乱の直後にロシアに戻った水兵も居ましたが、少なくとも56人が反乱罪で投獄され、うち7人が首謀者として処刑されています。

映画はその反乱をどう描いたのか?

映画『戦艦ポチョムキン』では、上記の出来事をぐっとドラマチックに描いています。

主人公ワクリンチュクは、反乱の象徴的存在として描かれ、彼の死が市民の怒りを呼び起こし、オデッサの群衆が立ち上がる…という流れに仕立てられています。

史実との重大な違い

「戦艦ポチョムキン」:オデッサの階段

引用元:Wikipedia

特に「オデッサの階段での大虐殺」シーンは、観客に強烈な印象を残しますが――これは実は映画の創作。実際には、階段での組織的な虐殺は記録されていません。

ジャーナリストのコルネイ・チュコフスキーによれば、かれは事件当時オデッサにいたのですが、コサック兵が階段の上にいたかどうか、人々で階段がいっぱいになっていたか、発砲が実際に行われたかは不明であるといっています。

また、映画ではラストで他の戦艦の水兵たちがポチョムキン号に連帯の意志を示し、勝利のうちに航行を続けるという感動的な結末が描かれますが、現実はむしろ孤立し、ルーマニアに逃れる形で終わっています。

なぜここまで脚色されたのか?

理由はシンプルで、これは”プロパガンダ映画”だからです。

この作品は、1905年の革命から20年を記念してソビエト政府の委託で作られました。つまり、観客を鼓舞し、社会主義革命の正当性をアピールするという明確な目的があったのです。

エイゼンシュテイン監督はその目的を果たすべく、映像編集(モンタージュ)や象徴的な描写を駆使し、史実を”理想的な革命ドラマ”へと再構築しました。

エイゼンシュテインの映画にて、実際にあらゆる都市で発生した戦慄すべき出来事はこの階段において凝縮されたのです。つまり、監督は各地で起きた弾圧事件をオデッサの階段という象徴的な場所に集約し、より強いインパクトを生み出したのです。

もちろん、それは「歴史を捻じ曲げた」とも言えます。でも一方で、だからこそこの映画は”映像の力で真実のような感情”を作り出した、とも言えるのです。

見どころ・注目ポイント

革命映画というより、”映像そのものが革命的”

この作品を語るうえで外せないのが、エイゼンシュテイン監督が打ち立てた「モンタージュ理論」。これは、1つひとつのシーンを単独で見せるのではなく、シーン同士をつなげて”新しい意味”を生み出すという編集方法です。

例えば「無表情な男の顔+スープ=空腹の男」「怒る群衆の顔」→「兵士の無表情な足並み」→「泣く赤ん坊」と続くと、そこには単なる記録ではなく、感情の流れと衝突が生まれます。エイゼンシュテイン自身は、哲学者ヘーゲルの弁証法(テーゼ+アンチテーゼ=ジンテーゼ)を映像で実現したと説明しており、これが今でこそ当たり前のように使われているカット割りの”原点”ともいえる技術です。

日本文化の影響

興味深いことに、モンタージュ理論を確立できたのは、セルゲイ・エイゼンシュテイン氏が一時期、日本人教師に漢字を習っていたからだという説があります。漢字という象形文字の持つ抽象的な概念をデザイン描写的に表現しているという基本コンセプトから、「身」と「美」で「躾」とか「口」と「鳥」で「鳴」になる等、全く別の意味になるという事に興味を持ち、このコンセプトを基にモンタージュ理論を確立したということです。

「日」と「月」というそれぞれ別の意味を持つ漢字を二つ組み合わせると「明」という新たな/第三の意味が生まれる。そのために、エイゼンシュテインのモンタージュ理論には、言語学的な発想が根底にありました。

また、エイゼンシュテインが「歌舞伎」に興味を持っていて、そうした歌舞伎趣味(ド派手好み)が、後の作品『イワン雷帝』の「派手な衣装や様式美」に反映されていたという指摘もあります。

登場人物よりも”集団”が主役

多くの映画では主人公が物語を引っ張っていきますが、『戦艦ポチョムキン』は違います。ここでは「群衆=民衆」こそが主役。水兵、町の人々、そして最後には他の軍艦の兵士たちまでが、ひとつの”意志”として動いていく。

そういう意味でも、観客が誰か一人のキャラクターに感情移入するというよりは、「全体の空気や流れ」にのまれていく感じが、この映画のユニークなところです。

あの”階段シーン”は、やっぱりすごい

映画史上最も有名なシーンのひとつとも言われるのが、第4章に登場する「オデッサの階段」シーン。この映画で最も印象的とされるのは「オデッサの階段」といわれる約6分間の場面で、「映画史上最も有名な6分間」といわれる。特に撃たれた母親の手を離れた乳母車が階段を落ちていくシーンは、ブライアン・デ・パルマ監督の『アンタッチャブル』などの映画でも引用されています。

市民たちが集まり、反乱を起こした水兵たちを応援していたその時、皇帝軍の兵士たちが突如現れ、無差別に群衆へ発砲します。

そこにいるのは女性、子ども、お年寄り。完全に非武装な人々が次々と倒れていくなか、赤ん坊を乗せた乳母車が階段を転がり落ちていく…。

モンタージュの具体的技法

階段の上から、母親がもった乳母車が赤ちゃんを乗せたまま階段を走り落ちていきます。これに階段で起きている銃撃戦や人々が倒れ込むところなどをカットを割って見せていきます。

例えば、乳母車が走り落ちて下まで行くのに実際には5秒だとすると、ワンカットではそのままだと5秒ですが、カットを積み重ねていくと10秒にも20秒にもなります。人間の感覚は、凄いもので乳母車が下に走り落ちていくのを5秒ぐらいと瞬間に認識します。そこに、色々な状況の映像をはさんで10秒の時間が過ぎても、人間は5秒としてとらえるのです。

この映像は、暴力、無力感、恐怖、怒りといった感情をいっぺんに叩きつけてくる強烈なもの。無声映画とは思えない迫力に、きっと目が離せなくなるはずです。

気になった点

あえて言うなら、登場人物の描写が”象徴”に寄りすぎていることで、感情の動きがややわかりづらい部分もあります。ワクリンチュクという人物が確かに存在感を放っていますが、彼もまた「革命の火種」としての役割が大きく、キャラクターの深掘りはそれほど多くありません。

また、「完全に善悪がはっきり分かれている」ような描き方も、現代の観客には少し単調に映るかもしれません。ですが、それも当時のプロパガンダ的役割を考えれば納得できます。

ネタバレあり|後半の展開と深掘りポイント

映画は5つの章に分かれていて、それぞれが物語の展開と革命の流れを象徴しています。

第1章「人々と蛆虫」では、不満が高まり、水兵たちの怒りが蓄積。

第2章「甲板上のドラマ」でついに反乱が勃発し、上官たちは追放されます。

第3章「死者の呼びかけ」では、死亡したワクリンチュクの遺体がオデッサ港に安置され、市民の連帯が描かれます。

そして第4章「オデッサの階段」では悲劇がピークに。

第5章「艦隊と遭遇」で、反乱を鎮圧しようとやってくる他の軍艦の水兵たちが、最終的にポチョムキン号への攻撃を拒否し、団結のサインを送り合うというエンディングになります。

ここまでの流れは、まさに「革命の物語」。しかも、ただの反乱ではなく、”集団の力によって抑圧に立ち向かう”というイメージが強調されているのがポイントです。

象徴的演出の数々

映画には数多くの印象的な象徴が散りばめられています。

10分のシーンでは、ライオンの銅像の映像と水兵たちの映像がモンタージュされており、水兵たちの怒りが表現されています。これは「眠るライオン」→「目覚めるライオン」→「立ち上がるライオン」という3つの異なるライオン像を連続で見せることで、民衆の覚醒を表現する有名なシーンです。

また、神父が十字架を掲げて「神を恐れよ」と叫ぶシーンでは、十字架が甲板に突き刺さる映像により、宗教的権威への反発が象徴的に表現されています。

映画史への影響と現代への遺産

世界の映画界への衝撃

『戦艦ポチョムキン』は革命ロシア(ソ連ですね。)の最大の巨匠、セルゲイ・エイゼンシュテイン監督の残した作品の中でも、とりわけ人気が高く、東西陣営問わず、その後の映画人に与えた尋常ではない影響力の大きさにおいて、他に類を見ない怪物のようなフィルムの固まりです。

実際、各国の映画評価では以下のような高い評価を受けています:

サイト・オブ・アンド・サウンド誌(英国)

- 1982年:「映画批評家が選ぶベストテン」第6位

- 1992年:「映画批評家が選ぶベストテン」第6位

- 2002年:「映画批評家が選ぶベストテン」第7位

- 2012年:「映画批評家が選ぶベストテン」第11位

その他の評価

- 1958年:「世界映画史上の傑作12選」(ブリュッセル万国博覧会発表)第1位

- 2008年:「史上最高の映画100本」(仏『カイエ・デュ・シネマ』誌発表)第36位

- 2010年:「史上最高の外国語映画100本」(英『エンパイア』誌発表)第3位

後世への影響とオマージュ作品

「オデッサの階段」へのオマージュやパロディは、『アンタッチャブル』に限らず『未来世紀ブラジル』『ウディ・アレンのバナナ』『13日の金曜日 PART2』など多くの映画で使われています。

特に有名なのはケビン・コスナーの出世作となった『アンタッチャブル』の印象的なシーンとして、銃撃戦の中、駅の階段を乳母車が落ちていく場面。こちらは映画史上最も有名な6分間と言われる「オデッサの階段」のシーンのオマージュです。

現代映画技法への貢献

映画『マトリックス』の銃撃戦のシーンは、カットバックとスローモーションを組み合わせた編集テクニックをつかっていますが、これは、エイゼンシュテインのモンタジュ理論から始まった編集テクニックだと思ってもらえば分かりやすいと思います。

現在の映画で当たり前のように使われているクロスカッティング、モンタージュ編集、象徴的映像の使用など、その多くがこの作品から始まったと言っても過言ではありません。

映画と現実、その間にあるもの

この映画はたしかに誇張されています。でも、それによって”抑圧とは何か””連帯とはどう生まれるのか”というテーマが、より強く、より普遍的に語られたとも言えます。

「これは歴史の事実じゃない。でも、心には真実として残る」

そんな映画があってもいいし、むしろそれが芸術の力なのかもしれません。

プロパガンダと芸術の境界

完全な嘘をついているわけではないが、党派的な「正義」を語った作品であり、事の一面しか語っていないと批判されることもあります。

しかし、世の多くの映像作品は、今も昔も、多かれ少なかれ「プロパガンダ作品だ」という指摘も的を射ています。どんな映画も製作者の視点や意図が込められており、完全に中立な作品など存在しないのです。

撮影の裏話

戦艦ポチョムキンの実物は国内戦期にイギリス軍によって爆破され武装を撤去されました。そして激しい損傷を負ったままセヴァストーポリの南湾に放置されました。その後、ソビエト政府は革命記念艦である同艦を復旧しようと試みましたが果たせず、艦はちょうど映画が製作された1925年に解体されてしまいました。

映画に全体が登場する場面がありますが、これは模型です。俳優らが艦上を動き回るシーンの撮影は当時のソ連海軍の練習巡洋艦コミンテルンと、当時第8号繋留廃艦と呼ばれ住居や倉庫として使用されていた旧戦艦ドヴィエナザット・アポストロフで行われました。

この映画をおすすめしたい人

- 映画史の”原点”に触れてみたい人

- 社会の動きとアートの関係に興味がある人

- 革命やプロパガンダをテーマにした作品が好きな人

- 「映像って感情を作れるんだ」と実感してみたい人

難しい解説は抜きにして、ただただ「すごい映像を観たなあ…」と感じるだけでも十分価値があります。

まとめ:映画は、真実だけを語るとは限らない

『戦艦ポチョムキン』は、歴史をそのまま映したわけではありません。けれど、観客の心に「革命とは何か」「人が怒りで動くとはどういうことか」を焼き付けてくれる作品です。

実際の出来事との違いを知ることで、映画がどのように”物語を作り出しているか”にも気づけるようになります。

事実を超えて、感情の真実に届く――それがこの作品の本当の力かもしれません。

100年後の今観る意味

2025年現在、この映画は公開から100年を迎えました。この間、映画技術は飛躍的に進歩し、CGやデジタル技術により、かつては不可能だった映像表現が可能になりました。

しかし、『戦艦ポチョムキン』が示した「編集の力」「映像言語の可能性」は、今なお色褪せることがありません。むしろ、情報があふれる現代だからこそ、「映像がいかに人の心を動かすか」を理解する重要性が増しているとも言えるでしょう。

プロパガンダと芸術、事実と感情、個人と集団――この作品が提起する問題は、現代社会においてもなお考察に値するテーマばかりです。

映画史の出発点でありながら、同時に現代への問いかけでもある――それが『戦艦ポチョムキン』という作品の真の価値なのかもしれません。

コメント