皆さんは「必殺シリーズ」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。きっと多くの方が、藤田まことさん演じる中村主水を思い出すのではないでしょうか。しかし、この半世紀以上続く人気シリーズには、すべての始まりとなった記念すべき第1作があります。それが1972年に放送された『必殺仕掛人』です。

この作品は、それまでの時代劇が大切にしてきた「正義が悪を倒す」という勧善懲悪の世界を完全にひっくり返し、なんと「お金で殺しを請け負う殺し屋」を主人公にしてしまったのです。今でこそアンチヒーローが主役の作品は珍しくありませんが、1972年当時のテレビ界では「前代未聞の大冒険」と言われるほど衝撃的な企画でした。

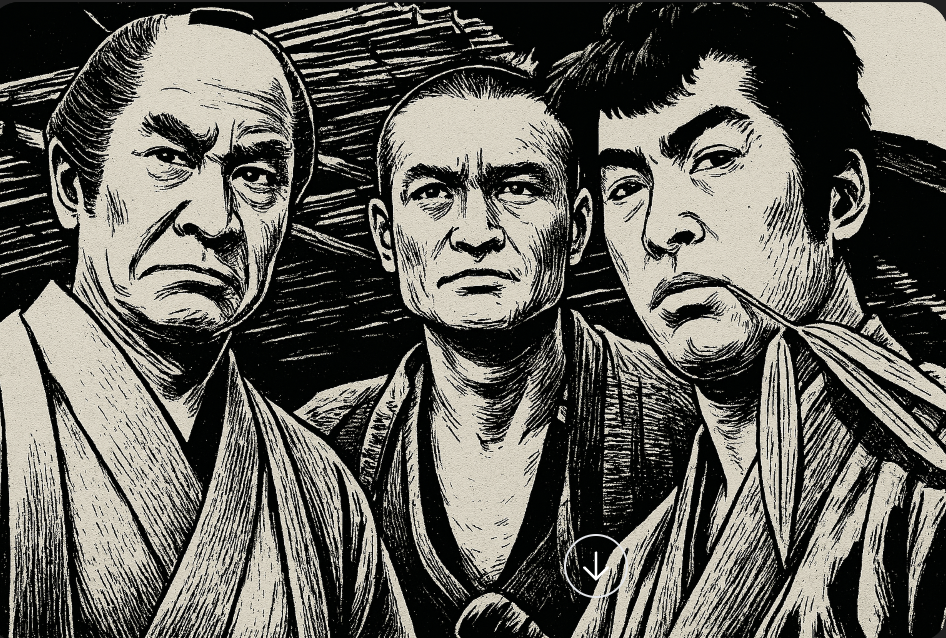

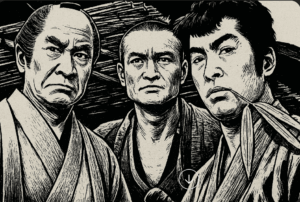

緒形拳さん、林与一さん、山村聰さんという実力派俳優たちが演じる仕掛人たちは、昼は普通の職業を営みながら、夜になると法では裁けない悪人を始末する「裏の顔」を持っています。深作欣二監督や三隅研次監督といった映画界の巨匠たちが手がけた映像は、従来の時代劇とはまったく違うリアルで緊張感あふれる世界を作り上げました。

この作品が描く暗くシニカルな世界観は、高度経済成長が終わりを迎え、社会に閉塞感が漂っていた1970年代初頭の時代背景と見事に重なります。「法では解決できない問題を実力で解決する」という仕掛人たちの存在は、当時の人々が抱えていた「やり場のない怒り」を代弁する役割を果たしていたのです。

この記事では、テレビドラマ史に燦然と輝く金字塔『必殺仕掛人』の魅力を、初めて見る方にも既にご覧になった方にも新たな発見をしていただけるよう、詳しく解説していきます。

作品情報と概要

作品名: 必殺仕掛人

放送期間: 1972年9月2日〜1973年4月14日(全33話)

放送時間: 毎週土曜日 22:00〜22:56

放送局: TBS系列

制作: 朝日放送(ABC)・松竹京都映画撮影所

原作: 池波正太郎『仕掛人・藤枝梅安』『殺しの掟』

プロデューサー: 山内久司

主要監督: 深作欣二、三隅研次

音楽: 平尾昌晃

主なキャスト:

- 藤枝梅安(鍼医者):緒形拳

- 西村左内(浪人剣士):林与一

- 音羽屋半右衛門(元締):山村聰

- おくら(半右衛門の妻):中村玉緒

- 岬の千蔵(密偵):津坂匡章(後の秋野太作)

- 櫓の万吉(密偵):太田博之

視聴率・評価: 当初の予想に反して大きな支持を得て高視聴率を記録し、2クールの放送予定が2か月延長され、好評のうちに終了しました。また、現在でもFilmarksでは平均スコア4.1点(5点満点)という高い評価を得ています。

あらすじ(※ネタバレなし)

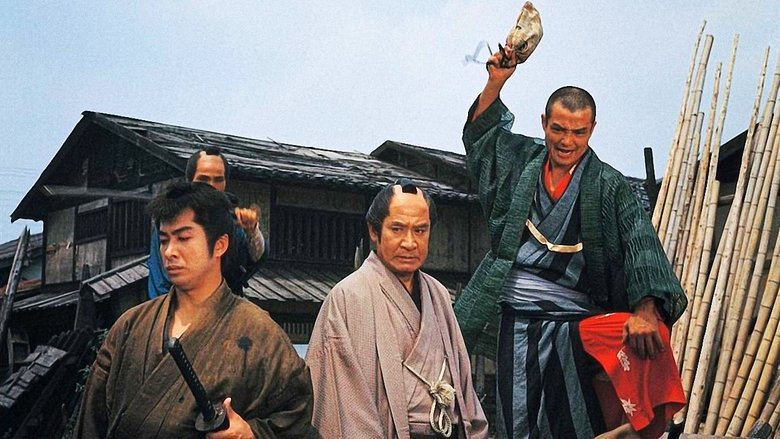

舞台は江戸時代。表向きは品川台町で診療所を営む腕利きの鍼医者として多くの患者から慕われている藤枝梅安と、道場の師範代として働いていると家族に話している元武士の西村左内。この二人には、決して家族にも明かすことのできない「もう一つの顔」がありました。

出典:フジテレビ

彼らは「仕掛人」と呼ばれる裏稼業の殺し屋として、お金と引き換えに人の命を奪う仕事をしていたのです。仕事を統括するのは、表向きは人足口入稼業(今でいう人材派遣業)を営む音羽屋半右衛門。彼は江戸の裏社会に精通した「元締」として、依頼内容を吟味し、梅安や左内に指令を出します。

法では裁くことのできない悪人、権力を笠に着て庶民を苦しめる者、金に物を言わせて横暴を働く商人。そんな「人でなし」たちを、仕掛人たちは冷徹に始末していきます。しかし、彼らも血の通った人間です。表の世界での人間関係、家族への愛情、そして自らの稼業への複雑な想い。こうした葛藤が、単純な勧善懲悪では語り切れない深い人間ドラマを生み出していくのです。

毎回異なる依頼人の抱える「晴らせぬ恨み」を背負いながら、仕掛人たちはどのような運命を辿っていくのでしょうか。

見どころ・注目ポイント

革新的な映像表現とリアリズムの追求

『必殺仕掛人』が後の時代劇に与えた最大の影響は、その斬新な映像表現にあります。特に深作欣二が第1話、第2話で確立したスタイルは、素早くダイナミックなキャメラワーク、暗闇を多用した大胆な照明設計によって、従来の時代劇とはまったく異なる世界を作り上げました。

従来の時代劇が重んじていた様式美や格調高さを完全に捨て去り、手持ちカメラを多用したドキュメンタリータッチの撮影で、まるで殺しの現場に居合わせたかのような生々しい臨場感を演出。光と影のコントラストを極端に強調した映像は、仕掛人たちが生きる闇の世界の非情さを視覚的に表現しています。

一方で、三隅研次監督が担当した回では、計算され尽くした静的な構図で、登場人物の内面的な葛藤を映像詩のように描き出しています。この深作欣二の「動」と三隅研次の「静」という対照的な演出スタイルが交互に展開されることで、シリーズ全体に豊かな表情と奥行きが生まれました。

音楽も革新的でした。平尾昌晃が手がけたマカロニウエスタン風の楽曲は、主題歌「荒野果てに」がシリーズ全体のテーマ曲として扱われ、映画の宣伝のBGMにも使用されたほど印象的で、時代劇に新しい音楽的な方向性をもたらしました。

複雑で魅力的なキャラクター造形の深さ

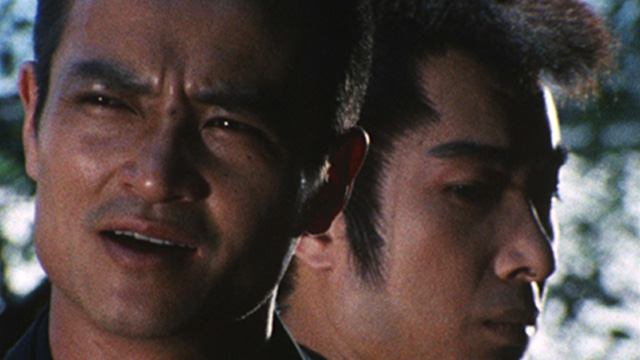

仕掛人たちは冷酷な殺し屋でありながら、同時に深い人間性を持った存在として描かれています。藤枝梅安は原作よりも欲望に忠実で明朗快活な人物として描かれており、緒形拳さんの演技によって、時に女性に弱い一面を見せたり、自らの稼業に苦悩したりする血の通った人間として表現されています。

出典:カンテレドーガ

梅安の殺しの道具は、表稼業でも使う「鍼」です。これを標的の急所に打ち込むことで、外傷をほとんど残さずに命を奪うという、医者としての知識を悪用したプロフェッショナルな手法が印象的です。しかし、仕掛人としての腕は一流でプライドが高く、自分の鍼で相手を仕留めることにこだわりを持ち、他の得物を使うことを嫌うという職人気質も持っています。

出典:NTTドコモ

林与一さん演じる西村左内は、元武士という設定らしく、情に厚く家族思いの人物として描かれています。彼は妻子を養うために仕掛人稼業を続けていますが、家族には「道場の師範代をしている」と嘘をついています。最終話では、妻の美代が実は彼の裏稼業をすべて察していながら、黙って支え続けていたことが明かされ、夫婦の深い絆が感動を呼びます。

出典:NTTドコモ

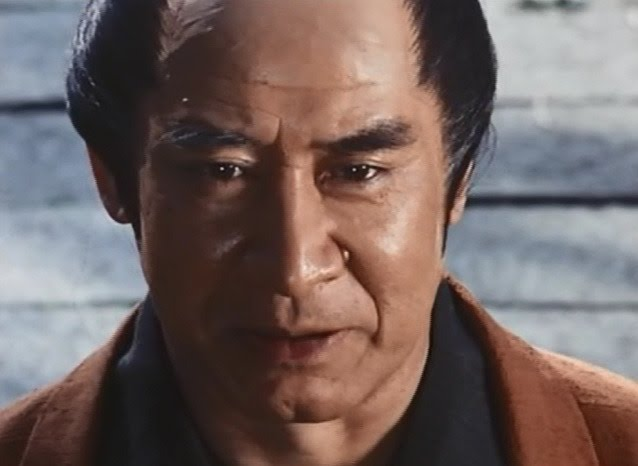

そして山村聰さんが演じる音羽屋半右衛門は、作品最大の謎めいたキャラクターです。普段は人足口入稼業(今でいう人材派遣業)を営んでいますが、その正体や過去は謎に包まれており、江戸の闇を見通すような洞察力と、組織を統率するカリスマ性を併せ持っています。

出典:Facebook

鋭い社会批評性と時代性

『必殺仕掛人』の真の価値は、江戸時代という設定を借りて1970年代の現代社会を鋭く批評した点にあります。プロデューサーの山内久司は、本作を単なる過去の物語ではなく「高度経済成長期の現代社会を江戸時代に置き換えたパラレルワールド」と明確に定義していました。

作中に登場する悪徳商人や腐敗した役人たちは、当時の公害問題を引き起こす企業や、癒着にまみれた権力者への怒りを象徴しています。第19話「理想に仕掛けろ」では、連合赤軍あさま山荘事件を明らかにモチーフにした内容で、理想主義の危うさを痛烈に批評するなど、時代劇というフォーマットを使って現代社会への直接的な批判を巧妙に行いました。

作中では公害問題、悪徳商法、サラ金といった、放送当時の社会問題が色濃く反映されたエピソードが数多く制作されており、単なる娯楽作品を超えた社会派ドラマとしての側面も持っています。

後の「必殺シリーズ」への影響と基本フォーマットの確立

『必殺仕掛人』が確立した基本的な構造は、その後の必殺シリーズすべてに引き継がれています。表と裏の顔を持つプロフェッショナル集団、元締からの指令、依頼人の抱える「晴らせぬ恨み」、そして殺しの瞬間のスタイリッシュな演出。これらの要素は、実に30作以上が制作され、歴代最高視聴率は37.1%を記録する巨大なシリーズの礎となりました。

興味深いのは、テレビ版で山村聰が演じた音羽屋半右衛門というキャラクターが絶大な人気を獲得し、後に原作小説シリーズに「逆輸入」されるという異例の現象が起きたことです。これは、映像化作品が原作の世界観にまで影響を与えた稀有な例であり、テレビ版『仕掛人』のインパクトの大きさを物語っています。

気になった点

革新的で影響力のある作品である一方で、現代の視点から見ると気になる点もいくつかあります。

まず、暴力描写の生々しさが挙げられます。深作欣二監督の手法による現実的な殺害シーンは、当時としては画期的でしたが、現在の放送基準では問題となる可能性があります。実際に放送自粛により再放送を見合わせられることが多い作品が5作品存在しており、時代の変化を感じさせます。

また、女性キャラクターの扱いが、1970年代の価値観に縛られている面も否めません。女性の多くが男性に依存的な存在として描かれており、現代の観点から見ると物足りなさを感じる部分もあるでしょう。

物語構造としては、基本的に一話完結のエピソードが中心のため、長期的なキャラクター成長や複雑な人間関係の変化を描くには限界があります。現代のドラマに慣れた視聴者には、やや単調に感じられる可能性もあります。

ただし、これらの点は作品が制作された時代背景を考慮すれば、致命的な欠点というほどではありません。むしろ、50年以上前の作品でありながら、その斬新さと社会への洞察力が今なお色褪せていないことの方が驚異的だと言えるでしょう。

⚠️ ネタバレあり|物語の展開と深掘り考察

※ここからは重要なネタバレを含みます

最も衝撃的なエピソード:第23話「おんな殺し」

シリーズを通して最も印象的で悲劇的なエピソードの一つが、第23話「おんな殺し」です。このエピソードでは、梅安が仕掛けの標的として調査を進めていた継母・美乃(加賀まりこさん)が、実は生き別れた実の妹であることが判明します。

血のつながりと仕掛人としての掟の間で壮絶に葛藤した梅安は、最終的に自らの手で妹を殺さなければならない状況に追い込まれます。この救いのない展開は、単なるショックを狙ったものではなく、アンチヒーローである梅安が背負った十字架の重さを視聴者に突きつけ、キャラクターに一層の深みを与える重要な転換点となっています。

緒形拳さんの演技がこの回では特に光っており、プロとしての冷徹さと人間としての感情の間で引き裂かれる梅安の内面を見事に表現しています。彼は単なる殺人機械ではなく、深い傷を抱えた一人の人間であることを、この回は明確に示しています。

映像美の極致:第21話「地獄花」

三隅研次監督の演出が冴えわたる第21話「地獄花」は、シリーズ屈指の傑作と名高い一編です。仕掛けの現場を目撃された凄腕の浪人・神谷兵十郎(田村高廣さん)が仲間となりますが、自らの妻が金のために身を売っていたことを知り、絶望のあまり妻を斬り殺してしまいます。

雪が降りしきる中での悲劇的なクライマックスは、映像詩と呼ぶにふさわしい美しさと非情さを湛えており、人間の業の深さを描き切った傑作エピソードです。このエピソードも長らく再放送が自粛されていましたが、「最後に妻を斬った理由に対するフォローがないから」という理由でした。それほどまでに救いのない、しかし芸術的に完成度の高い作品だったのです。

社会批評としての第19話「理想に仕掛けろ」

本作の批評性を最も先鋭的に示したのが第19話「理想に仕掛けろ」です。放送前年に起きた連合赤軍あさま山荘事件を明らかにモチーフにしており、理想社会の実現を掲げる集団が、次第に狂気に陥り自滅していく様を描いています。

これは、当時の社会運動が抱えていた危うさに対する痛烈な批評であり、時代劇というフォーマットを借りて現代社会を斬るという、プロデューサー山内久司の思想が色濃く反映されたエピソードでした。理想主義が極端に走ったときの恐ろしさを、江戸時代の設定の中で巧妙に描き出した名作です。

物議を醸した最終話:「仕掛人掟に挑戦!」

シリーズ最終回である第33話「仕掛人掟に挑戦!」は、制作陣の反骨精神が最も現れたエピソードです。局上層部が主人公たちが最後には因果応報として悲惨な最期を迎えるという道徳的な結末を強く要求したにもかかわらず、山内プロデューサーはこの指示を完全に無視しました。

最終話では、仕掛人組織そのものが崩壊し、多くの同業者が捕らえられる中、音羽屋半右衛門は江戸を去ることを決意します。そして、梅安と左内もまた、それぞれの道を歩むべく旅立っていきます。重要なのは、彼らが決して破滅的な最期を迎えるわけではない点です。むしろ晴れやかな表情で未来へと旅立っていく姿が描かれます。

この結末は、安易な道徳律に迎合しないという制作陣の強い意志の表れであり、自分たちの掟で生きるアウトローの生き様を肯定するという、シリーズの根幹をなす思想の力強い宣言でした。もし山内プロデューサーがここで妥協していれば、後の「必殺シリーズ」は存在しなかったかもしれません。

技術的側面:撮影と編集の革新

『必殺仕掛人』の技術的な革新性は、撮影監督・石原興のカメラワークにも表れています。従来の時代劇が固定カメラによる安定した構図を重視していたのに対し、本作では手持ちカメラによる不安定で生々しい映像を積極的に取り入れました。

特に殺しのシーンでは、カメラが殺し屋の視点になったり、被害者の視点になったりと、観る者を映像の中に引き込む手法が多用されています。また、編集も従来の時代劇とは異なり、短いカットを連続させてテンポ感を作り出したり、効果音とのシンクロによって暴力の瞬間を強調したりと、映画的な手法をテレビドラマに持ち込みました。

音響面では、従来の時代劇音楽とは一線を画すロック調の楽曲が印象的です。平尾昌晃の音楽は、ウエスタン映画の影響を強く受けており、エレキギターを前面に押し出した現代的なサウンドが、作品の斬新さを音楽面からも支えています。

テーマとメッセージの読み解き

ニヒリズムと個人主義の時代精神

『必殺仕掛人』の根底にあるのは、公的な正義が機能不全に陥った社会で、個人がどう生きるべきかという根本的な問いです。仕掛人たちは社会正義や革命といった大義名分を一切掲げません。彼らを動かすのは金銭という即物的でドライな動機であり、自らの稼業を「仕事」として淡々と遂行するプロフェッショナリズムです。

この徹底したニヒリズムは、高度経済成長の終焉とともに理想主義が地に堕ちた1970年代初頭の時代精神を反映しています。1960年代末の学生運動が挫折し、連合赤軍事件などの悲劇を経て、大きな物語や理想が信じられなくなった時代の虚無感を、仕掛人たちの生き様が体現しているのです。

しかし同時に、彼らには確固たる掟があります。「金で請け負った仕事は必ず遂行する」「仲間は裏切らない」「無意味な殺しはしない」といった、極めて限定的ながらも絶対的な倫理観です。これは、既存の価値観が崩壊した社会で、個人が持つべき最低限の矜持を示しているとも解釈できます。

アウトローの美学と反体制精神

仕掛人たちは、法の外側で正義を実現するアウトローです。彼らの存在は、「正規の制度では解決できない問題がある」「時には法を破ってでも正しいことをしなければならない」という反体制的なメッセージを含んでいます。

これは、当時の社会状況と密接に関わっています。高度経済成長の陰で公害問題が深刻化し、権力や金を持つ者が弱者を踏みにじるような事件が続発していた時代背景があります。公的な司法制度では救済されない被害者たちの代わりに、私的制裁を加える仕掛人たちの存在は、視聴者の鬱積した怒りを代弁する役割を果たしていました。

プロフェッショナリズムと職人精神

仕掛人たちが単なる殺人者と区別されるのは、彼らが持つプロフェッショナル意識です。梅安は医者としての技術を活かした鍼による暗殺にこだわり、左内は武士としての剣技を磨き続けています。彼らは自分の技術に誇りを持ち、仕事に対して責任を持つ職人です。

これは、日本人が古来より大切にしてきた職人精神の表れでもあります。どんな仕事であっても、それを極めることで人間としての価値を見出すという思想が、仕掛人たちの生き方にも反映されているのです。

この作品をおすすめしたい人

『必殺仕掛人』は、以下のような方に特におすすめします。

時代劇ファンの方

従来の時代劇に飽き足らない方、勧善懲悪の単純な構図ではなく、複雑で陰影のある人間ドラマを求める方には必見の作品です。時代劇の新しい可能性を切り拓いた記念すべき作品として、ジャンルの歴史を知る上でも重要です。

アンチヒーロー作品が好きな方

現代のアンチヒーロー作品のルーツを知りたい方にとって、『必殺仕掛人』は貴重な作品です。後の『ダークナイト』や『デクスター』などのアンチヒーロー作品に通じる要素を、1970年代の時点で確立していた先駆性を感じることができます。

1970年代の社会情勢に興味がある方

高度経済成長の終焉、学生運動の挫折、公害問題の深刻化など、1970年代初頭の社会状況を知りたい方にとって、本作は貴重な資料的価値も持っています。時代の空気感を映像で体感できる作品です。

映像表現の歴史に関心がある方

深作欣二や三隅研次といった映画界の巨匠がテレビドラマに持ち込んだ革新的な映像表現を学びたい方、日本のテレビドラマがどのような進化を遂げてきたかを知りたい方にも強くおすすめします。

骨太な人間ドラマを求める方

表面的な娯楽作品ではなく、人間の業や葛藤を深く描いた重厚な作品を求める大人の視聴者には、特に満足していただけるでしょう。現代でも通用する普遍的なテーマが扱われています。

まとめ・総評

出典:TMDB

『必殺仕掛人』は、日本のテレビドラマ史において、まさに「革命」と呼ぶにふさわしい作品です。善玉が悪玉を倒すという分かりやすい構図を捨て去り、金銭で殺しを請け負う殺し屋を主人公に据えるという前代未聞の設定で、時代劇というジャンルそのものを根本から変革しました。

緒形拳さんの梅安、林与一さんの左内、山村聰さんの音羽屋半右衛門が織りなす人間ドラマは、プロとしての矜持と個人的な感情の狭間で揺れ動く、現代人にも通じる普遍的な魅力を持っています。深作欣二と三隅研次という映画界の巨匠たちが持ち込んだ革新的な映像表現も、その後のテレビドラマ制作に計り知れない影響を与えました。

また、江戸時代という設定を借りながら1970年代の現代社会を鋭く批評した社会性の高さも見逃せません。『必殺仕掛人』は、後に30作以上が制作される巨大シリーズの出発点となっただけでなく、現代のアンチヒーロー作品の原点でもあります。1972年の放送開始から50年以上が経った今でも、その斬新さと深い人間洞察は少しも古さを感じさせない、日本ドラマ界の至宝なのです。

コメント