店主の趣味ノート代わりに

こんにちは、映画好き店主、クラッチです。

ここ「クラッチ店主のカルチャーノート」は、店主である私が日々ふれている映画・ドラマ・アニメ、そして本や音楽などの文化全般を自由に綴る “大きな趣味ノート” のような場所です。

作品を観て心に残ったシーンや、物語の構造、キャラクターの背景にあるテーマ。あるいは、観終わった後にふと浮かんだ疑問や、調べてみて分かった作品の裏側。そんな「気になったこと」を、自分のためのメモとして残しつつ、読んでくださる方に少しでも新しい視点や発見を提供できればと思っています。

また、作品の深掘りだけでなく、店主としての日々の出来事や、スポーツや芸能、鞆の浦での暮らしについての雑記も交えながら、文化と生活が自然に混ざり合うような読みものを目指しています。

ここでの文章が、観たい作品との出会いや、誰かの考えをそっと広げるきっかけになればうれしいです。どうぞ気軽に読み進めてみてください。

新着記事・人気記事

最新の更新記事と、多くの方に読まれている人気記事をまとめています。

まずはこちらからご覧ください。

-

『男はつらいよ 望郷篇』完全解説|第5作あらすじ・名言・シリーズ転換点の全貌【ネタバレあり】

-

【石子と羽男】あらすじ全10話ネタバレ!最終回の感動ラストと見どころ総まとめ

-

映画史を変えた名作『M』(1931)─サイコスリラー映画の始まりとなったフリッツ・ラング監督の革新的な作品

-

1960年映画『不知火検校』――勝新太郎が二枚目を捨てて掴んだ悪の美学

-

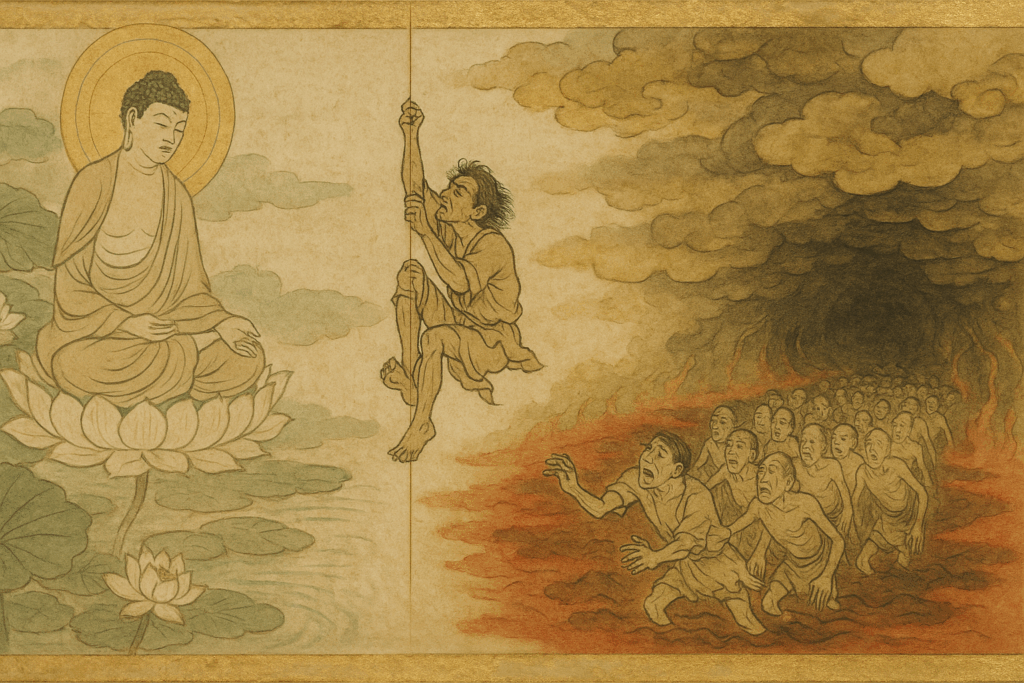

なぜ日本の透明人間は“善人”なのか? – 日米『透明人間』像から透ける、罪と罰の倫理観

-

転職の魔王様(2023)徹底解説!毒舌キャリアアドバイザーと社畜ヒロインの成長物語【ネタバレ】

運営者について

このブログは、鞆町で小さなカフェを営む店主が運営しています。

日々は厨房に立ち、仕込みをし、店を開け、閉店後に映画や本に向き合う。

そうした生活の延長線上で、この「カルチャーノート」は書かれています。

お店や日常のことについては、直営HPにまとめています。

もし、書き手の背景や普段の活動に興味を持っていただけたら、

そちらものぞいてみてください。