もし、誰の目にも見えなくなったら、あなたは何をするだろうか。

この根源的な問いは、古くはプラトンの『国家』に登場する「ギュゲスの指輪」の逸話から、現代に至るまで、私たちの倫理観を揺さぶり続けてきた 。姿が見えないという究極の自由と匿名性を手にしたとき、人間の本性は善に向かうのか、それとも悪に染まるのか。「透明人間」というモチーフは、このスリリングな思考実験を物語へと昇華させる、絶好の装置であり続けてきた。

しかし、その答えは文化によって驚くほど異なる。特に、欧米と日本で描かれる「透明人間」の姿には、決定的な隔たりが存在する。自らの野心と狂気によって悪の道を突き進む欧米の透明人間に対し、1954年に東宝が生み出した日本の透明人間は、悲劇的な運命を背負いながらも、最後まで“善人”であろうとした。

この違いは、どこから来るのだろうか。単なる作劇上の都合ではない。そこには、罪と罰、個人と社会の関係性に対する、それぞれの文化が持つ深層心理が透けて見える。

欧米の透明人間:個人の野心が産んだ「加害者」としての怪物

引用元:ナタリー

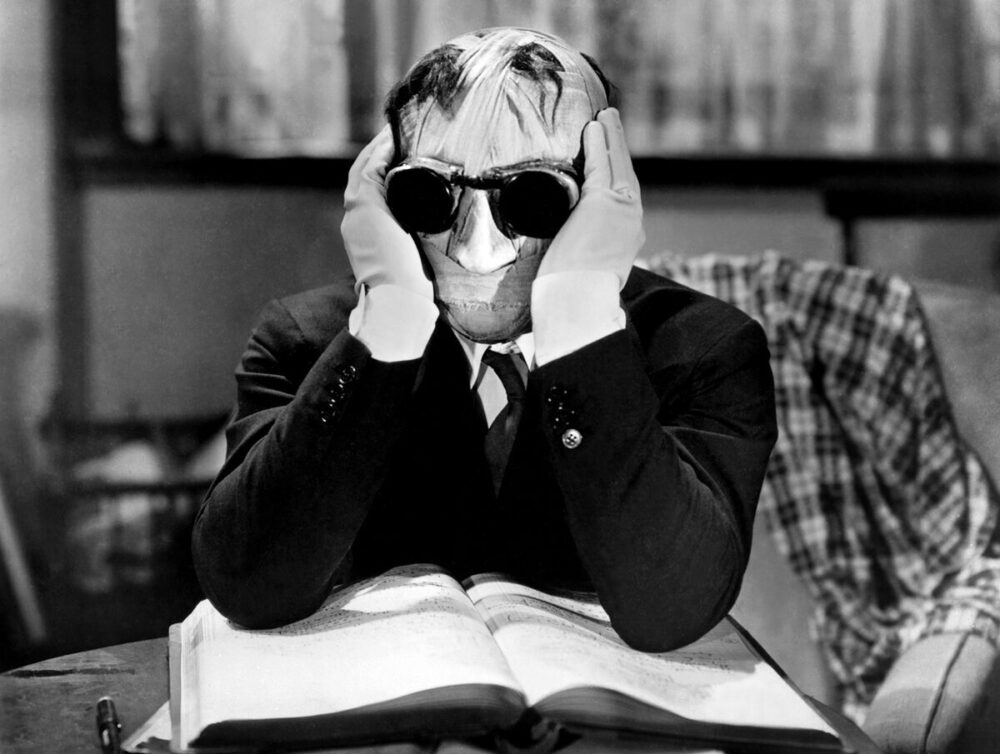

欧米における透明人間の物語は、H.G.ウェルズが1897年に発表した小説を原点とする 。主人公の科学者グリフィンは、名声への渇望と傲慢さから自らを実験台とし、透明になる能力を手に入れる 。しかし、社会の規範から解き放たれた彼は、その力を私利私欲のために使い始める。窃盗、放火、そして殺人。彼の転落は、自由と匿名性が人間の道徳をいかに容易く破壊するかを冷徹に描き出す 。彼の悲劇は、あくまで個人の過剰な野心と科学の誤用が生んだ「自業自得」の物語である 。

この「個人の罪」というテーマは、その後の映像化作品にも色濃く受け継がれる。1933年のユニバーサル映画版では、薬の副作用による狂気が強調され、彼は「恐怖政治で人間をひれ伏せさせてやる」と豪語するマッド・サイエンティストとして描かれた 。そして、記憶に新しい2020年のリメイク版では、透明化技術はDVやガスライティングのメタファーとなり、自己愛の強いソシオパスがパートナーを精神的に支配し、追い詰めるための凶悪な道具として登場する 。

引用元:FT 映画レビューと感想 | Film Tales

これらの作品に共通するのは、透明人間が明確な「加害者」であるという点だ。彼らの悪意は個人の人格に深く根差しており、その能力は内なる邪悪さを解放するための引き金に過ぎない。物語は「もし人間が社会的な制約から解放されたら、どこまで残酷になれるか」という、個人の内面に対する問いかけなのである。

日本の透明人間:国家の罪を背負った「犠牲者」としての英雄

一方、1954年の日本。終戦からわずか9年、社会がまだ戦争の深い傷跡を抱えていた時代に、全く異なる透明人間が生まれた 。東宝映画『透明人間』の主人公・南条は、自らの野心で透明になったのではない。彼は、太平洋戦争末期に秘密裏に行われた非人道的な人体実験の犠牲者だった 。

引用元:fpdの映画スクラップ貼 – はてなブログ

彼は自らを「軍国主義が生み出した怪物」と呼び、その苦悩は、力を手にしたことによる傲慢さではなく、望まぬ形でアイデンティティと人間性を奪われ、社会から疎外された悲しみにある 。彼はその強大な力を悪用しない。それどころか、自らの名を騙って犯罪を重ねるギャング団に立ち向かい、人々を守るために戦うことを選ぶのだ 。

引用元:映画狂凡人(映画感想ツイート倉庫) – はてなブログ

彼の物語は「個人の罪」を問うものではない。むしろ、国家という巨大なシステムが、いかに個人の尊厳を踏みにじるかという「社会の罪」を告発している。彼の悲劇は自業自得ではなく、抗いようのない巨大な力によって強いられた理不尽そのものである。そして、彼の最期は、悪党を道連れにした自己犠牲的な爆死という、極めてヒロイックな形で描かれる 。

なぜ違いは生まれたのか?文化の深層に潜る

この日米の透明人間像の分岐点は、それぞれの文化が持つ「罪」と「責任」の所在についての考え方の違いを浮き彫りにする。

欧米の物語が個人の自由意志と選択、そしてその結果としての責任を厳しく問うのに対し、日本の物語は、個人の力を超えた巨大な運命や社会構造によって翻弄される個人の悲劇に寄り添う傾向がある。

アメリカの文化人類学において「モンスターは、それを作り出した文化の恐怖や欲望を映し出す鏡である」という考え方があるが、まさにその通りだ 。欧米の透明人間が「科学の暴走」や「人間の内なる悪」という普遍的な恐怖の象徴であるのに対し、日本の透明人間は「戦争」という、当時の日本人が共有していた具体的で生々しいトラウマの象徴なのである。

引用元:JBpress

1954年の観客にとって、国家の命令によって人生を狂わされた南条の姿は、決して他人事ではなかった。彼の孤独と怒りは、戦争を生き延びた多くの人々の心の叫びと共鳴したはずだ。彼は恐怖の対象ではなく、むしろ共感と憐憫を誘う「悲劇のヒーロー」として受け入れられた。

結論:怪物が映し出す社会の姿

欧米の透明人間が「もし私が無限の力を手に入れたら?」という、個人の倫理観を試す内向きの問いであるならば、日本の透明人間は「もし国家が私からすべてを奪ったら?」という、社会の在り方を問う外向きの問いである。

H.G.ウェルズのグリフィンが、自らの罪によって社会から断絶された孤高の悪役であるならば、東宝の南条は、社会の罪を一身に背負わされながらも、最後まで人間としての尊厳をかけて戦った孤独な善人だ。

1954年の『透明人間』が描いたこの特異なヒーロー像は、戦争という巨大な理不尽を経験し、個人の無力さを痛感した戦後日本だからこそ生まれ得た、必然の産物だったのかもしれない。そしてそれは、私たちが作り出す「怪物」の姿かたちこそが、私たち自身の社会のありようを最も雄弁に物語っているという事実を、静かに教えてくれるのである。

コメント