最近は少し涼しくなり、夜に知り合いのカフェで紅茶を一杯飲んだ後、車の窓を少し開けてドライブをすることが、私にとって良い気分転換となっている。

BGMはいつもSpotifyのランダム再生であるが、その夜は中島みゆきの『糸』が流れ、続けて『命の別名』が再生された。

私はリアルタイムでドラマ『聖者の行進』を見ていた世代である。だからこそ、あの2曲が連続で流れた瞬間、胸の奥が大きくざわついたのである。

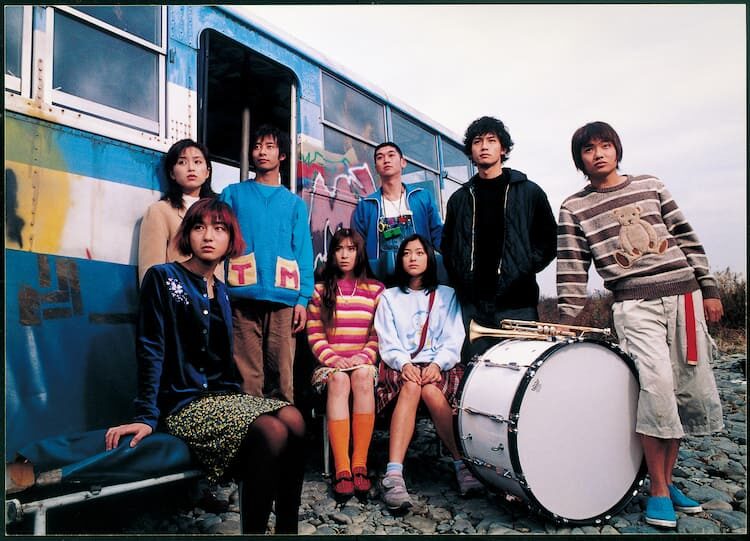

引用元:ナタリー

ドラマ放送当時、『糸』は希望を感じさせる曲として前半の物語を支えていた。しかし物語が後半へ進み、主人公である障がい者たちの不幸が容赦なく押し寄せるようになると、エンディング曲は『命の別名』へと切り替わった。その転換がもたらした衝撃は、今も記憶の底に深く刻まれている。

『糸』が持つ温もりの裏側に潜む、あのドラマが描いた重い現実。

あの夜のドライブをきっかけに、私は改めてこの2曲の意味、そして『糸』という楽曲が内包する本質的な深さについて掘り下げてみたいと思ったのである。

『糸』がこれほどまでに普遍的な輝きを放ち続ける背景には、大きく分けて4つの「知られざる真実」が存在する。

1. 名曲『糸』は、26年を経て評価を確立した

今や国民的楽曲となった『糸』だが、その誕生から今日のような評価を確立するまでには、26年という長い歳月を要している。この楽曲の歩みは、その歌詞が内包する深遠なメッセージが、時代にいかに受容されていったかを示す事例とも言える。

特筆すべきは、この曲が当初、特定の個人のために書き下ろされた点である。1992年、天理教の4代目真柱となる中山善司氏の結婚を祝して制作された。同年、アルバム『EAST ASIA』の最終曲として収録されたが、広く注目を集めるには至らなかった。

6年後の1998年、ドラマ『聖者の行進』の主題歌としてシングルカットされる。しかし、約16万枚という売上枚数は、同時代に『空と君のあいだに』(約147万枚)や『浅い眠り』(約106万枚)といったミリオンセラーを連発していた彼女のキャリアを鑑みれば、必ずしも大ヒットとは言えない成果であった。

真の転機は2004年に訪れる。 Mr.Childrenの桜井和寿がボーカルを務めるBank Bandによるカバーが、極めて大きな影響を与えた。これを契機に、『糸』の持つ力が幅広い層に広く認知されることとなる。

その後、数多くのアーティストによるカバーやCMでの起用が続いた。特に2011年の東日本大震災以降は、人々の「絆」を象徴する歌として再評価され、有線リクエストが急増した。社会が求める祈りと、楽曲の持つメッセージ性が共鳴した瞬間であった。

そして2018年、リリースから実に26年の時を経て、有料音楽配信でミリオンセラーを達成する。この「遅咲きの名曲」について、中島みゆき自身はかつて以下のようにコメントしている。

「ヒット曲からは遠い地味な曲だけど、カラオケで歌う人が多くいると知り、感謝申し上げます」

2. 温かさだけではない。歌詞に潜む「厳粛な」現実

『糸』は一般的に「温かく優しいラブSング」と解釈されがちである。しかし、歌詞を深く読み解くと、理想論とは一線を画す、極めて冷静な現実認識が浮かび上がる。

まず、歌は「なぜ めぐり逢うのかを 私たちは なにも知らない」という一節から始まる。これは出会いを運命として賛美するのではなく、人間はその理由さえ知覚し得ない存在である、という告白に他ならない。

中島みゆきの作品世界において、「糸」というモチーフは、必ずしも肯定的な文脈で用いられるわけではない。むしろ、他の多くの楽曲では、脆さや別離のメタファーとして機能している。『ふたつの炎』では「ほどける 糸 のように今 愛が終わってゆく」と歌われ、糸は失われていく繋がりの象徴である。この文脈を理解すると、『糸』で描かれる「織りなす布」というビジョンが、いかに特別で意図的な希望の表明であるかがわかる。

その希望すら、決して安易なものではない。 サビの歌詞は、こう続く。

「織りなす布は いつか誰かを 暖めうるかもしれない」

「暖める」という断定的な表現ではない。「暖めうる」という可能性の提示に、さらに「かもしれない」という不確定な表現が重ねられている。この二重の不確かさは、二者の出会いが何らの意味ももたらさない可能性をも内包しており、極めて現実的な認識が示されている。

しかし、この歌が聴く者の心を打つ要因は、まさにこの点にある。確約された未来が存在しないからこそ、それでもなお信じようとする微かな希望の光が、聴衆の心に深く静かに響くのである。

3. 「幸せ」ではなく「仕合せ」。一文字に込められた深い意味

曲の最後は、「逢うべき糸に 出逢えることを 人は 仕合わせと呼びます」と締めくくられる。

現代で一般的な「幸せ」ではなく、なぜ「仕合せ」という古風な表記が意図的に選ばれたのか。この一文字に、中島みゆきの達観した人間観が集約されている。

古語辞典(例:『岩波古語辞典』)を参照すると、その定義の深さが明らかになる。

『めぐりあわせること。運。善悪いずれについてもいう』

すなわち、「仕合せ」とは、単なる幸運(ハピネス)のみを意味するのではなく、良いことも悪いこともすべてを包含した、人生の「巡り合わせ」や「縁」そのものを指す言葉なのである。

この思想は、彼女の代表曲『時代』にも通底している。『時代』の歌詞もまた、単純な楽観論ではなく、「別れと出会いをくり返し」と歌うことで、喜びも悲しみも循環していくという人生の厳然たるサイクルを描写している。

『糸』が最終的に提示する「仕合せ」とは、幸福という結果を得ることではない。むしろ、喜びも悲しみも、出会いも別れも、そのすべてを内包する「巡り合わせ」の中で他者と出会うという、そのプロセス自体に宿る尊厳を指し示しているのである。

4. 対をなす『命の別名』が明かす、曲が生まれた重い背景

『糸』の優しさが、なぜこれほどまでに聴く者の胸を打つのか。その真の重層性を理解するためには、この曲と対をなす「もう一つの楽曲」の存在を認識せねばならない。 それが、『命の別名』である。

1998年、『糸』は『命の別名』との両A面シングルとしてリリースされた。この二曲は、脚本家・野島伸司が手掛けたドラマ『聖者の行進』の主題歌として制作され、まさに光と影のように互いを補完し合っている。

『聖者の行進』は、知的障がいを持つ若者たちが主人公の物語である。彼らが働く地方の工場を舞台に、経営者一族や地域社会が一体となって彼らを搾取し、日常的に凄惨な虐待(暴力、性的虐待、強制労働)を加えるという、恐るべき現実が描かれた。

このドラマは、放送当時タブー視されていた障がい者施設や作業所における人権侵害、そして社会に根深く存在する障がい者への偏見と差別という重い社会問題に、真正面から切り込んだ。その衝撃的な内容は、社会に大きな議論を巻き起こしたのである。

ドラマ本編では、この二曲は物語の展開に応じて意図的に使い分けられた。 『命の別B』は、批評家から「ヘビー級」とも評される、魂の叫びとも言える強烈な楽曲である。「くり返す哀しみを照らす灯をかざせ」と歌われるこの曲は、主人公たちが虐待を受け、人間の尊厳を踏みにじられるシリアスで過酷な局面で使用された。

一方で『糸』は、彼らが過酷な状況下でも仲間同士の絆を確かめ合い、ささやかな希望を見出す穏やかな局面で流れた。

この背景を理解すると、『糸』が歌う「出会い」や「絆」が、決して平穏な日常の中だけで語られているのではないことが明確になる。それは、人間の尊厳が踏みにじられる絶望の淵(『命の別名』の世界)において、それでも信じるに値する最低限の救い、すなわち「他者との関わり(=糸)」という最後の希望を提示する役割を担っていたのである。

『糸』の温かさは、その対極にある『命の別名』が突きつけた社会の闇と対峙することによって、より一層の深みと切実さを帯びてくる。

結論:あの夜に感じた衝撃の正体

あのドライブの夜、Spotifyが偶然流した2曲が私に突きつけた衝撃の正体は、これら4つの背景に集約されている。

国民的ヒットとなるまで26年を要した受容の歴史。温かい旋律の裏にある、厳粛な現実認識。吉凶すべてを受け入れる「仕合せ」という哲学。そして何より、『聖者の行進』というドラマが描いた絶望の淵で、かろうじて希望を繋ぎとめようとした『糸』と、現実の重さを突きつけた『命の別名』。

『糸』は、単なる美しい楽曲ではない。それは、人生の不確かさ、厳しさ、そして巡り合わせの不可思議さをすべて受容した上で、なお「人と人との繋がり」に尊厳を見出そうとする、深遠かつ普遍的な祈りの歌なのである。

次にこの曲を聴くとき、私たちはきっと、その温かさの裏にある切実な祈りに気づかされることであろう。

English Summary

The Threads of Hope and Despair — Reading Nakajima Miyuki’s “Ito” Through Seija no Koshin

Nakajima Miyuki’s songs “Ito” and “Inochi no Betsumei” continue to resonate deeply with Japanese audiences, not only for their poetic beauty but also for the powerful emotions they evoke. The drama Seija no Koshin (The March of Saints) tied these two songs to unforgettable moments of hope, pain, and human dignity, leaving a lasting mark on viewers.

By revisiting the music alongside the drama, we can explore universal themes of connection, fate, and resilience. “Ito” reminds us that every life is woven together by unseen threads, while “Inochi no Betsumei” exposes the fragile weight of existence. Together, they reveal how light and shadow can coexist within the same human story—and why these songs still speak to us today.

コメント