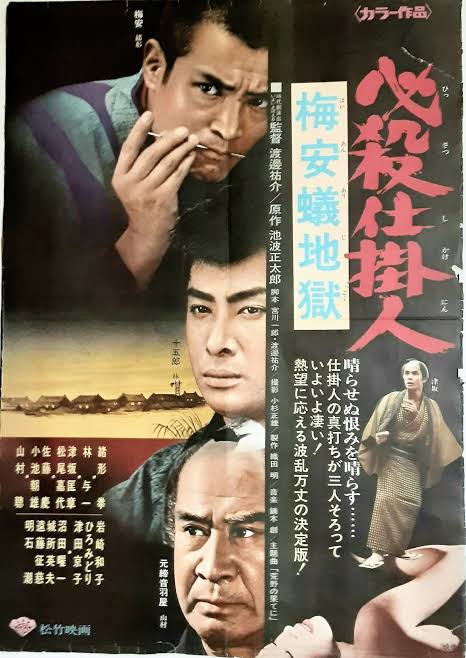

第1部:作品の基本情報

本章では、1973年に公開された映画『必殺仕掛人 梅安蟻地獄』の根幹をなす製作情報と、公開当時に本作がどのように受け止められたかを詳述する。単なるクレジットの羅列に留まらず、特にキャスティングの戦略的判断や、1973年という競争の激しい映画界における批評家および観客からの評価を文脈の中に位置づけることで、作品の全体像を明らかにする。

1.1. 製作クレジットと作品概要

本作は、池波正太郎の同名小説を原作とする劇場版「必殺仕掛人」シリーズの第2弾であり、テレビシリーズの人気を背景に製作されたサスペンス時代劇である 。

- 公開日: 1973年9月29日

- 監督: 渡辺祐介

- 脚本: 宮川一郎, 渡辺祐介

- 原作: 池波正太郎(小説「梅安蟻地獄」)

- 製作: 松竹株式会社

- 音楽: 鏑木創

- 撮影: 小杉正雄

- 上映時間: 91分

音楽を担当した鏑木創による劇伴は、本作の雰囲気を決定づける重要な要素である。伝統的な和楽器の音色と西洋的なサスペンス映画の様式を融合させたそのスコアは、観る者に不安感を与えるとともに、時代劇というジャンルに一種のアナクロニズム的な魅力を与え、「必殺」シリーズ独自の世界観を構築している 。

主要キャスト

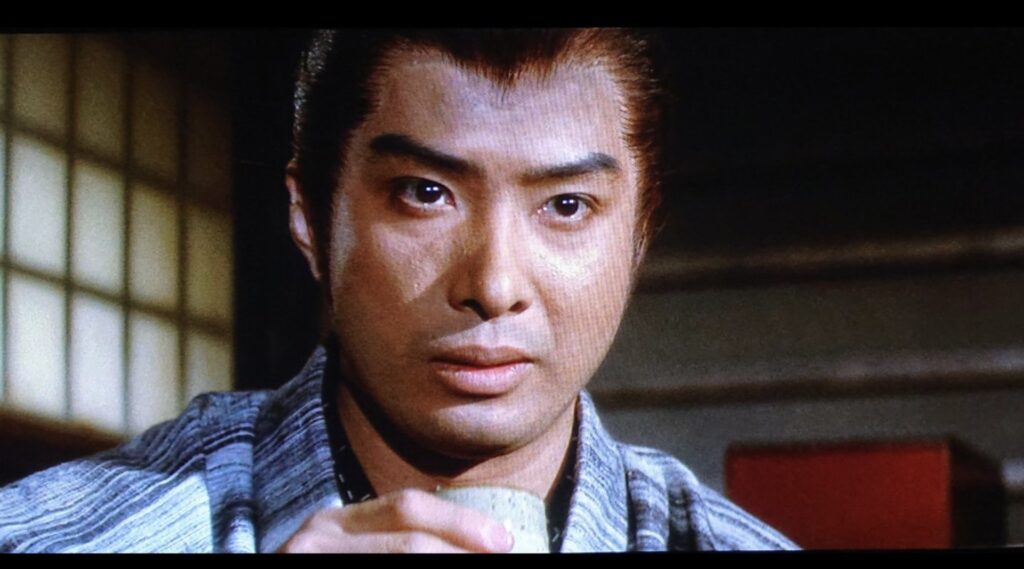

- 藤枝梅安: 緒形拳

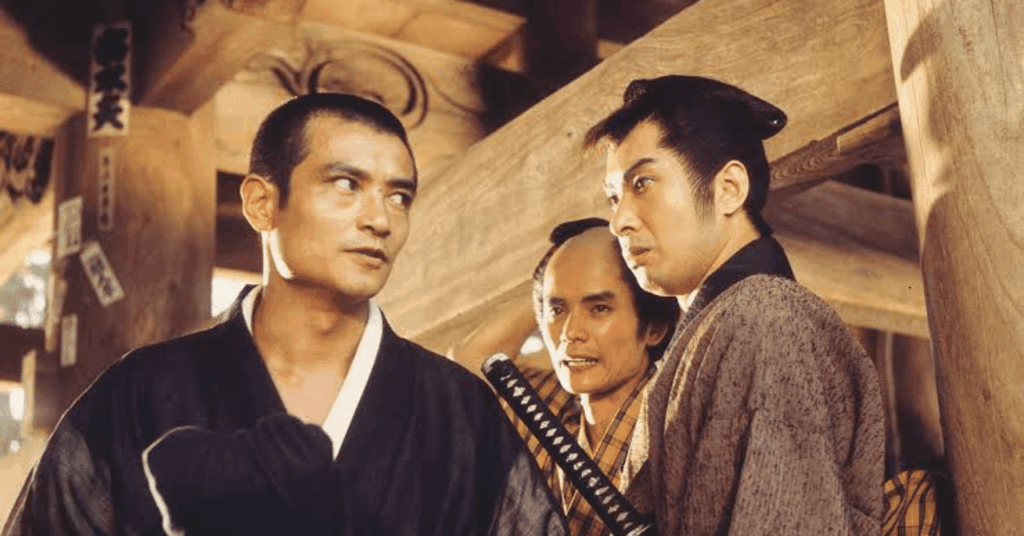

- 小杉十五郎: 林与一

- 音羽屋半右衛門: 山村聰

- 伊豆屋長兵衛: 佐藤慶

- 山崎宗伯: 小池朝雄

- 岬の千蔵: 津坂匡章(後の秋野太作)

- おりん: 松尾嘉代

本作は、劇場版シリーズにおいて、同年6月に公開された第1作『必殺仕掛人』に続き、1974年公開の第3作『必殺仕掛人 春雪仕掛針』へと繋がる中間的な作品である 。

劇場版『必殺仕掛人』三部作 主要キャスト比較 (1973-1974)

| 役職・役名 | 第1作『必殺仕掛人』(1973) | 第2作『必殺仕掛人 梅安蟻地獄』(1973) | 第3作『必殺仕掛人 春雪仕掛針』(1974) |

| 藤枝梅安 | 田宮二郎 | 緒形拳 | 緒形拳 |

| 梅安の相棒 | 西村左内(高橋幸治) | 小杉十五郎(林与一) | 小杉十五郎(林与一) |

| 音羽屋半右衛門 | 山村聰 | 山村聰 | 山村聰 |

| 監督 | 渡邊祐介 | 渡邊祐介 | 貞永方久 |

1.2. 公開当時の評価と受容

本作は、批評家から概ね好意的な評価を受けたものの、その評価は一様ではなかった。一部の批評では物語が「月並み」であると指摘されたが 、緒形拳を筆頭とする俳優陣の演技、特にそのカリスマ性と深みは広く称賛された 。多くのレビューで、テレビシリーズが持つダークでシニカル、それでいてエンターテインメント性の高いトーンを巧みに映画に昇華させている点が評価されている 。

しかし、繰り返し指摘された批判点として、題名にもなっている「蟻地獄」の罠が期待外れであり、悪役たちがあまりにもあっさりと倒されるため、「タイトル負け」しているという意見が見られた 。

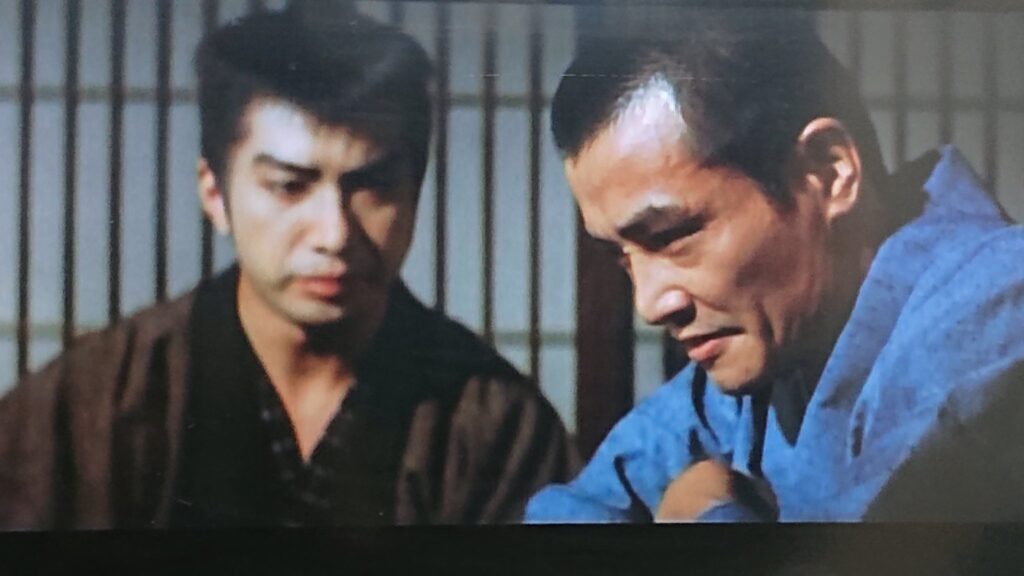

観客の要望とキャスティングの戦略的転換

本作の製作背景で最も特筆すべきは、キャスティングの変更である。1973年6月に公開された劇場版第1作では、テレビシリーズとは異なり、梅安役に田宮二郎、その相棒役に高橋幸治が起用された 。これはテレビ作品を映画化する際に、より格の高い映画スターを起用して作品の権威性を高めようとする一般的な戦略であった。

しかし、観客の支持は単にキャラクターに向けられたものではなく、テレビシリーズの俳優たちが作り上げた特定の人物像とその演技に深く結びついていた。緒形拳の梅安復帰を望む「観客の要望」は極めて強かったのである 。この声に応え、松竹は第1作公開からわずか3ヶ月後という異例の速さで、テレビ版のキャストである緒形拳を再び梅安役に据え、新たな相棒として林与一演じる小杉十五郎を登場させた本作を公開した。

この迅速な方針転換は、製作側が「必殺」というブランドの価値がテレビ俳優のカリスマ性と築き上げたファンとの絆に深く根差していることを正確に理解していたことを示している。したがって、『梅安蟻地獄』は単なる続編ではなく、映画としての「必殺仕掛人」のアイデンティティを緒形拳の梅安像と不可分なものとして確立し、シリーズの継続性とファンの忠誠心を確固たるものにした、戦略的な作品であったと言える。

「ダークヒーロー」をめぐる議論

本作が公開された1970年代初頭は、金銭で殺人を請け負う人物を主人公とすること自体が物議を醸す時代であった。「金をもらって人を殺すようなヒーローなんてあってはならない」という議論が当時、真剣になされていたことが記録されている 。しかし、テレビシリーズとそれに続く劇場版の大ヒットは、結果的にこの倫理的な議論を沈静化させた。これにより、「ダークヒーロー」という存在が、日本の大衆文化において魅力的で商業的にも成立するキャラクター類型として確固たる地位を築くことになったのである 。

第2部:詳細なあらすじ(完全ネタバレ)

本章では、映画の物語を時系列に沿って詳細に再現する。単なる筋書きの追跡に終わらず、登場人物の心理描写、物語の鍵となるセリフ、そして作品全体のダークな雰囲気を醸し出す細部の描写に焦点を当て、複雑に絡み合う陰謀と暴力の網の目を解き明かしていく。

2.1. 序幕:人違いの襲撃と仕掛の依頼

物語は、主人公・藤枝梅安(緒形拳)が持つ二つの顔を鮮やかに描き出すことから始まる。表向きは腕利きの鍼医者である彼は、馴染みの妾であるおもん(ひろみどり)と戯れる好色で人間味あふれる一面を見せる 。

その夜、なじみの料亭「井筒」からの帰り道、梅安は闇の中で一人の浪人の襲撃を受ける。しかし、梅安が名乗ると、浪人は「すまぬ…」と一言詫び、自分が狙っていた本道医者の山崎宗伯(小池朝雄)と人違いであったことに気づき、闇の中へ姿を消す 。この偶然の出来事が、梅安を物語の中心に渦巻く陰謀へと引き込む最初の糸口となる。

引用元:X

数日後、梅安は仕掛の元締である音羽屋半右衛門(山村聰)に呼び出される。一見すると穏やかな雰囲気の中で、半右衛門は梅安に新たな「仕掛」を依頼する。標的は、ろうそく問屋を営み、ここ数年で急速に財を成した伊豆屋長兵衛(佐藤慶) 。その経歴は謎に包まれており、仕掛の遂行にはまず慎重な調査が必要であった。

2.2. 展開:二つの追跡劇の交錯

半右衛門からの依頼を受けた梅安は、情報収集の協力者である岬の千蔵(津坂匡章)の助けを借り、伊豆屋の身辺調査を開始する 。千蔵の陽気で軽妙なキャラクターは、物語の暗いトーンに束の間の緩みを与える。

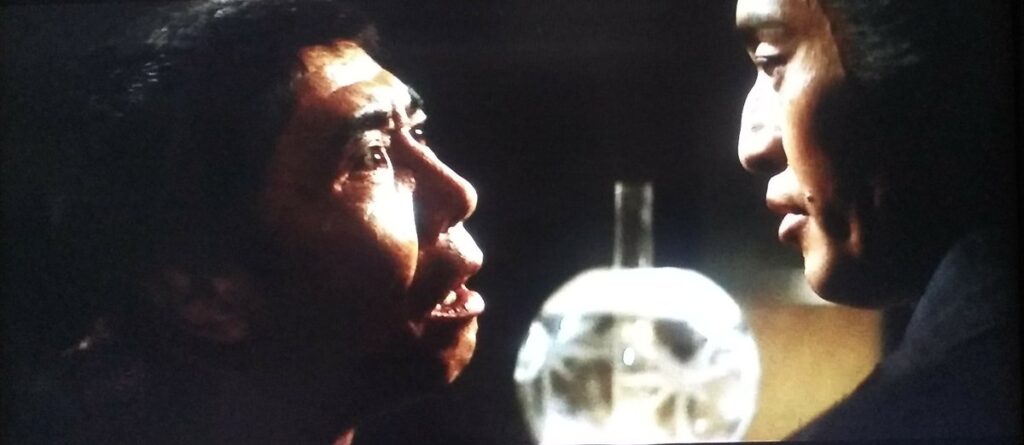

梅安は尾行の末、伊豆屋が例の医師・山崎宗伯と密会している現場を押さえる 。そしてその場には、冒頭で梅安を襲ったあの浪人の姿もあった。彼もまた、宗伯を執拗に追っていたのである。

この浪人こそ、小杉十五郎(林与一)であった。彼の目的は金銭ではなく、純粋な私怨に基づく復讐だった。宗伯は、薄幸な女郎お仲(津田京子)の母親を辱め、自害に追い込んだ張本人であり、十五郎はその仇を討つことを誓っていた 。金のために殺す梅安のプロフェッショナリズムと、義憤に駆られて剣を振るう十五郎の個人的な正義。二つの異なる動機を持つ追跡劇が、ここに交錯する。

一方、梅安は調査の一環として、宗伯の愛人であるおりん(松尾嘉代)に鍼医として近づき、その色香と腕前で彼女を籠絡する。快楽と仕事、善と悪の境界線を平然と踏み越えて情報を手に入れるその姿は、梅安の道徳的に両義的な人物像を際立たせる 。

引用元:X

2.3. 転換点:暴かれる悪の系譜と逆襲

梅安と半右衛門の調査が進むにつれ、事件の核心に潜む驚くべき事実が明らかになる。標的である伊豆屋長兵衛と、十五郎が追う山崎宗伯は、実の兄弟だったのである 。

彼らの巨悪の根源は、紀州藩の権力闘争に遡る。かつて紀州藩の侍であった伊豆屋は、藩の重臣である稲葉丹後(穂高稔)と山根主膳(生井健夫)に加担し、弟の宗伯から手に入れた毒薬で藩主を密かに毒殺した 。武士の身分を捨てた伊豆屋は、この藩主暗殺の秘密を盾に重臣たちを強請り、莫大な富を築き上げていた。その富の源泉こそ、彼の弱みでもあった。

そして、今回の伊豆屋への仕掛を依頼した「起こり(依頼人)」は、伊豆屋に強請られ続けていた当の重臣たちであったことが判明する 。自らが利用した駒が、今や自らの地位を脅かす存在となったため、口封じのために仕掛人を使って消そうとしたのである。この捻れた構図は、悪が悪を喰らう、出口のない腐敗の連鎖を浮き彫りにする。

自分たちが狙われていることを察知した伊豆屋と宗伯は、反撃に転じる。伊豆屋は宗伯を甲府へ逃がす手はずを整えると同時に、別の仕掛人一味を雇い、梅安と十五郎の殺害を命じる。そして、梅安の住まいそのものを罠とする、一度入れば抜け出せない「蟻地獄」が仕掛けられるのであった 。

2.4. クライマックス:蟻地獄の罠と二つの仕掛

物語は、二つの復讐と一つの仕掛が同時に完遂される、怒涛のクライマックスへと突入する。

「蟻地獄」の攻防

梅安の家に帰宅した彼と十五郎を待ち受けていたのは、伊豆屋が放った殺し屋集団だった。家の中という閉鎖空間で、多勢に無勢の激しい戦闘が繰り広げられる。二人は卓越した技で応戦するも、次第に追い詰められていく。絶体絶命の窮地に陥ったその時、事態を察知していた元締・半右衛門が手勢を率いて駆けつける 。半右衛門の加勢によって形勢は逆転し、殺し屋たちは一掃される。生き残った一人を捕らえ、拷問にかけて宗伯の逃亡先が甲府であることを聞き出す。

小杉十五郎の仇討ち

宗伯の居場所を突き止めた十五郎は、一刻の猶予もなく馬を駆る。その執念は凄まじく、道中で宗伯の一行に追いつく。そして、積年の恨みを込めた刃で、宗伯を斬り捨てる 。彼の殺しは、怒りと憎悪が迸る、情念の爆発であった。

藤枝梅安の「仕掛」

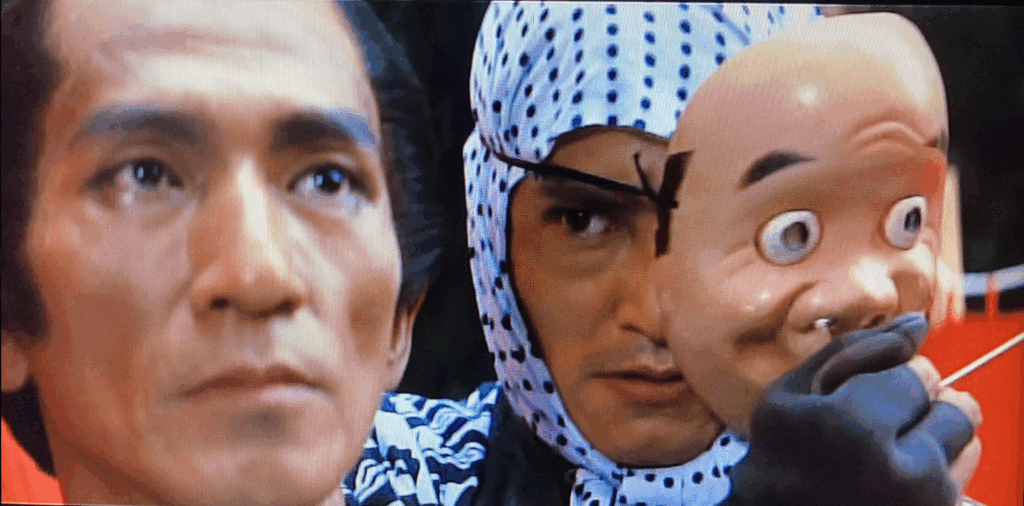

最後の標的、伊豆屋長兵衛の仕掛は、人々で賑わう祭りの日に実行される 。町の氏子総代にまで上り詰めた伊豆屋は、祭りの櫓の上から得意満面に銭をまいている 。その姿は、悪事が露見することなく社会的成功を収めた者の傲慢さを象徴している。

群衆の喧騒と熱気に紛れ、梅安はひょっとこの面で顔を隠し、人知れず櫓に近づく 。祭りの狂騒が最高のカモフラージュとなる中、彼は一瞬の隙を突き、表稼業の道具でもある一本の針を伊豆屋に打ち込む。致命の一撃を受けた伊豆屋は、体の自由を奪われ、櫓の上から転落する。彼の死は、祭りの雑踏の中で起きた一つの事故として処理されるだろう。

騒ぎを背に、面をつけたままの梅安は、静かに咥えた針を懐に納め、何事もなかったかのように人ごみの中へと消えていく。その姿は、闇に生きる者の冷徹さと、完璧なプロフェッショナリズムを物語っていた 。

第3部:作品の多角的考察

本章では、物語の描写から一歩踏み込み、作品が内包するテーマ性、象徴的な表現、キャラクターの造形、そして1973年という製作当時の社会的・文化的背景との関連性について、多角的な視点から深く分析・考察する。

3.1. テーマとメッセージ:池波正太郎が描く「善悪の彼岸」

本作の根底には、原作者である池波正太郎が作品群を通じて一貫して描き続けた人間観が色濃く反映されている。それは、「人間は、よいことをしながら悪いことをし、悪いことをしながらよいことをしている」という、善悪二元論では割り切れない複雑な人間の本質を見つめる視座である 。

善悪の解体

この映画は、単純な勧善懲悪の物語ではない。主人公の梅安は、表では鍼治療によって人々の命を救う「善人」であるが、裏では金銭で人命を奪う「悪人」でもある 。彼の行為は、社会的な規範や道徳では到底正当化できない。一方で、悪役として描かれる伊豆屋と宗伯兄弟も、単なる絶対悪ではない。彼らの罪は、藩という権力構造内部の腐敗から生まれ、そのシステムに利用され、翻弄された結果でもある 。伊豆屋が町衆から慕われる有力者として祭りで喝采を浴びる姿は、彼の人格の一面が必ずしも「悪」一色ではないことを示唆している 。

本作が提示するのは、「悪」とは特定の個人に宿る生来的な性質ではなく、欲望、保身、そして腐敗したシステムの中で生き残るために選択される一連の行為の連鎖であるという、冷徹な現実認識である。

正義の本質を問う

物語は、二つの異なる「正義」のあり方を対置させる。小杉十五郎の正義は、個人的な義憤と復讐心に根差した、伝統的な価値観に基づくものである 。対して梅安の正義は、金銭によって駆動される商業的で非個人的な「サービス」である 。法が機能せず、公的な裁きが期待できない世界において、正義は闇の世界で私的に執行される。映画はどちらか一方を是とするのではなく、この二つのあり方を並列して描くことで、観客に根源的な問いを投げかける。すなわち、商品化され、金で売買されるようになった正義は、果たしてまだ「正義」と呼びうるのだろうか、と。

3.2. 象徴と伏線の解説:表題『梅安蟻地獄』の真意

本作のタイトルである「梅安蟻地獄」は、文字通りの物理的な罠と、より深く象徴的な意味を持つ比喩的な罠の二重構造となっている。

文字通りの罠と比喩的な罠

前述の通り、梅安の家で仕掛けられた物理的な罠としての「蟻地獄」は、物語上、比較的あっさりと解決される 。この描写が一部で「タイトル負け」と評されたのは、観客が期待するような大掛かりなスペクタクルではなかったからだ。しかし、この物理的な罠の描写を意図的に抑制することで、製作陣は観客の視線をより本質的な、比喩的な「蟻地獄」へと誘導している。

この映画における真の「蟻地獄」とは、登場人物たちが囚われている、脱出不可能な社会的・運命的な構造そのものである。

- 悪役にとっての蟻地獄

伊豆屋は、自らが掘った穴から抜け出せない。藩主毒殺という過去の罪は、彼を権力者(藩の重臣)に縛り付ける鎖となった。強請りによって富を得れば得るほど、彼は口封じの標的となる危険性を高めていく 。彼は自らの欲望が作り出した蟻地獄の底へと、抗いがたく滑り落ちていくアリなのである。 - 主人公にとっての蟻地獄

梅安や十五郎もまた、この蟻地獄に引きずり込まれる。一度「仕掛」や「仇討ち」という道を選んだ瞬間から、彼らは敵対勢力から命を狙われる存在となり、もはや後戻りはできない。「人を殺せばいつかは殺される」という運命の循環は、仕掛人という稼業に付きまとう宿命である 。この殺し殺される暴力の連鎖こそが、彼らにとっての「蟻地獄」に他ならない。

ひょっとこの面の象徴性

クライマックスで梅安が身につける、滑稽で歪んだ「ひょっとこ」の面は、極めて象徴的な小道具である 。それは、祭りの祝祭的な雰囲気の中で、町の功労者が公然と殺害されるという状況のグロテスクな不条理さを見事に表現している。この面を被ることで、梅安は個人の顔を消し去り、祭りの混沌とした喜びに紛れ込んだ、無名の「死」の執行者となる。それは、彼の公的な顔と闇の仕事とを完璧に分離する能力、そしてその恐るべきプロフェッショナルな非情さの究極的な象徴なのである。

3.3. キャラクター分析:アンチヒーローたちの肖像

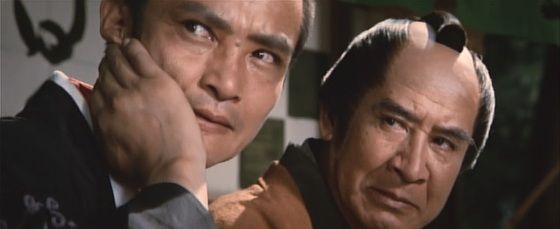

3.3.1. 藤枝梅安(緒形拳):陽と陰が交錯する仕掛人

緒形拳が演じる梅安像は、その多層的な魅力によって高く評価されている。彼は好色家で軽妙な一面を持つと評されるように、女好きで飄々とした人間的な魅力を持ち合わせている 。食事や女性との交わりといった生身の快楽を享受する姿は、彼を単なる殺人機械ではない、共感可能な人物として描き出す 。しかし、ひとたび「仕掛」に臨む時、その表情からは一切の感情が消え、冷徹な殺意だけが宿る。

この二面性は矛盾ではなく、彼の生存戦略そのものである。陽気で軽薄にさえ見える態度は、非情な稼業を続ける上で自身を守るための心理的な鎧なのである 。彼の行動原理は道徳ではなく、徹底したプラグマティズム(実用主義)である。彼は正義のためではなく金のために殺し、標的の愛人を誘惑して情報を得るなど、目的のためには手段を選ばない。「殺しの掟」の中で動く、死の職人なのだ 。

3.3.2. 小杉十五郎(林与一):私怨と正義の狭間で

小杉十五郎は、梅安の完璧な対照キャラクターとして機能する。梅安がシニカルでプロフェッショナルであるのに対し、十五郎は実直で、個人的な義憤に突き動かされている 。彼は、法に頼らないという点では梅安と同じだが、より伝統的な意味での「正義」を体現する存在である。彼の情熱的な行動は、梅安の冷徹な非情さを一層際立たせる効果を持つ。

本作は、原作小説における重要人物である小杉十五郎の初の映像化作品でもある。テレビシリーズの相棒であった西村左内(高橋幸治)に代わって彼を登場させたことで、映画シリーズは新たな力学を獲得した。これにより、葛藤する侍と組むのではなく、同じく殺しを生業とする者同士のドライな共闘関係が描かれることになった 。

3.3.3. 伊豆屋長兵衛と山崎宗伯:権力に巣食う「悪」の凡庸さ

悪役俳優として名高い佐藤慶と小池朝雄が演じる伊豆屋兄弟は、単純な怪物として描かれてはいない 。彼らは野心的で強欲だが、同時にどこか矮小で人間的な弱さを抱えた存在として造形されている。宗伯は低俗な欲望に忠実な好色漢であり、伊豆屋は武士の名誉よりも富を選び、その選択によって自ら破滅の道を歩む男である 。

彼らの悪は、陳腐でありふれている。それは、誰もが持ちうる欲望や保身の心から生まれる、システム化された悪である。彼らは藩の重臣たちが始めた腐敗の歯車の一つに過ぎず、その意味で加害者であると同時に被害者でもある 。この人間的な描写は、彼らを単なる記号的な悪役から、より普遍的で不気味な存在へと昇華させている。あるレビューでは、彼らが完全な悪人には見えないと述べられており、その破滅に一種の悲劇性すら感じさせることに成功している 。

3.4. 1973年という時代:社会的・文化的背景との共鳴

3.4.1. 時代劇の変容とアンチヒーローの隆盛

1970年代の日本の大衆娯楽は、大きな転換期を迎えていた。高潔で無私な侍といった伝統的な時代劇のヒーロー像は色褪せ、より暗く複雑なアンチヒーローが台頭し始めていた。「必殺」シリーズは、この潮流のまさに最前線に位置していた 。この変化は、学生運動後の社会に広まっていた既存の権威への不信感やシニシズムを反映したものであった。

1973年の日本映画界は、東映の「実録路線」ヤクザ映画、特に『仁義なき戦い』シリーズが席巻していた 。裏切りと暴力が渦巻くこれらの作品が描く世界観は、「必殺」が提示する権力への不信やシニカルな暴力描写と通底するものであった。一方で、テレビでは『仮面ライダー』に代表される「変身ブーム」が巻き起こり、よりファンタジックなヒーローが子供たちの人気を集めていた 。『梅安蟻地獄』は、これら二つの大きな潮流の間に独自のポジションを築いた。すなわち、ヤクザ映画のようなリアリズムと暴力を時代劇に持ち込み、変身ヒーローに劣らぬ魅力を持つダークヒーローを主役に据えることで、新たな観客層を開拓したのである。

3.4.2. テレビから映画へ:『必殺』シリーズのメディアミックス戦略

「必殺」シリーズは、テレビドラマ(1972-1973年)として誕生し、社会現象とも言えるほどの人気を博した 。劇場版の製作は、このテレビでの成功を映画興行へと繋げる、典型的なメディアミックス戦略であった 。本作がテレビ版のキャストを再起用したことは、その戦略の核が、確立されたキャラクターと俳優へのファンの愛着にあることを示している。

後の『必殺仕事人』シリーズでは、スタイリッシュな殺しの様式美や、中村主水というサラリーマン的悲哀を帯びたキャラクターが、従来の時代劇ファンだけでなく、若者や女性という新たな視聴者層を獲得していくことになる 。本作は、緒形拳と林与一というカリスマ性あふれる二人の俳優を前面に押し出すことで、その流れを準備した重要な一作であった。それは、ダークでキャラクター主導の物語が、テレビという媒体を超えて、映画としても強力な求心力を持ちうることを証明したのである。

結論:『必殺仕掛人 梅安蟻地獄』の歴史的意義

『必殺仕掛人 梅安蟻地獄』は、単なる人気テレビシリーズの劇場版続編という枠を超え、いくつかの重要な歴史的意義を持つ作品である。

第一に、本作は「必殺」という映像フランチャイズの方向性を決定づけた。観客の強い要望に応えて緒形拳を梅安役に復帰させたことは、シリーズのアイデンティティが特定の俳優のカリスマと不可分であることを示し、その後のシリーズ展開の礎を築いた。

第二に、本作は池波正太郎の描く「善悪の彼岸」という複雑なテーマを、91分という尺の中で巧みに映像化した。単純な勧善懲悪を排し、腐敗したシステムの中で生きる人間の業と悲哀を描き切ったことで、時代劇というジャンルに新たな深みと現代性をもたらした。特に、タイトルである「蟻地獄」を物理的な罠ではなく、登場人物全員が囚われる逃れられない運命の比喩として描いた点は、物語に重層的な解釈の可能性を与えている。

第三に、本作は1970年代という時代の空気を色濃く反映した文化的産物である。実録ヤクザ映画が描くようなリアリズムとシニシズムを時代劇に導入し、金で殺しを請け負うアンチヒーローを魅力的に描いたことで、伝統的なヒーロー像が揺らぎ始めた時代の要請に応えた。その根底には、政治と経済の癒着といった現代的な社会問題への鋭い風刺が込められており、これが時代を超えて観客の共感を呼ぶ一因となっている。

結論として、『必殺仕掛人 梅安蟻地獄』は、緒形拳という俳優の圧倒的な存在感、練り上げられた脚本、そして時代を捉える鋭い感性が見事に結実した、日本映画史における特筆すべきダークヒーロー映画である。それは「必殺」シリーズの成功を確固たるものにしただけでなく、その後の日本の時代劇やアンチヒーロー像のあり方に大きな影響を与えた、記念碑的な一作として評価されるべきである。

English Summary

Hissatsu Shikakenin: Baian Arijigoku – Full Review, Plot & Analysis

TL;DR

Hissatsu Shikakenin: Baian Arijigoku is a cinematic adaptation within the Hissatsu franchise that deepens the moral complexity of its assassin protagonist Fujieda Baian. Combining samurai-era aesthetics with psychological tension, the film reexamines the ethics of vigilante justice, the consequences of hidden violence, and the burden of secret identities.

Background and Context

The Hissatsu series began as a jidaigeki (period drama) franchise about covert assassins under the guise of ordinary Edo professionals. Baian Arijigoku was released in 1973, featuring Baian—originally a physician by day—working in the shadows of society to punish wrongdoers. Unlike episodic television entries, the film version grants more narrative space to internal conflict, cinematic composition, and thematic clarity.

Plot Summary (No Spoilers)

Baian continues his secret role as a shikake (killer for hire), handling targets deemed untouchable by law. In Arijigoku (“Ant Hell”), he takes on a job involving a powerful figure whose crimes are deeply concealed. The mission unfolds into a moral trap—a web of personal connections, hidden motives, and unexpected consequences. Baian must decide how far he is willing to go, and whether his code of justice can survive ambiguity.

Key Themes and Concepts

- Justice Outside the Law — The film explores when—and whether—vigilante killing can be morally justified, especially when legal systems fail.

- Identity & Duality — Baian’s life as healer and executioner underscores the danger of divided selves and secret burdens.

- Consequences of Violence — The narrative examines how violence, even when “just,” marks both killer and target with lasting scars.

- Shadows of Loyalty & Betrayal — Hidden alliances and betrayals heighten tension, forcing characters to test loyalty under pressure.

Spoiler Section & Analysis

As the story deepens, Baian realizes that the intended target is intertwined with his own personal history—shifting the mission from impersonal contract to internal reckoning. Allies may become enemies; loyalty is questioned. Baian is forced into dramatic confrontation not just externally but within his own moral framework.

The film uses lighting, narrow corridors, and stealthy framing to evoke a sense of entrapment. Scenes of silence, subtle gestures, and hidden weapons heighten psychological weight. In climactic sequences, Baian’s choices bring irreversible repercussions; forgiveness, or at least understanding, is minimal.

Rather than clean resolution, Arijigoku ends with ambiguous outcomes. Identity remains fractured, and Baian continues his clandestine path in solitude—his justice both a burden and a curse.

Conclusion

Hissatsu Shikakenin: Baian Arijigoku transcends simple period violence by focusing on ethical tensions, internal conflict, and how justice demands sacrifice. As a film within a long-running franchise, it refines the mythology and emotional stakes of Baian’s character. For fans of samurai drama, moral detective stories, and morally gray action, this work stands as a potent, somber entry in the Hissatsu canon.

コメント