時代劇の常識を覆した「必殺仕掛人」の衝撃

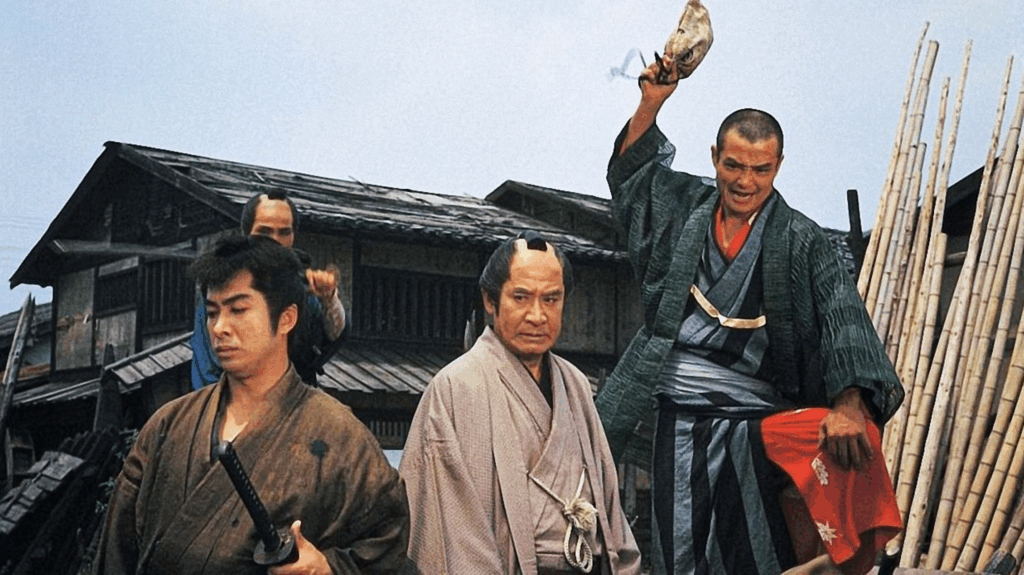

1972年9月2日から1973年4月14日にかけて、毎週土曜日の夜10時、日本のテレビドラマ史に一つの転換点が訪れた。朝日放送(ABC)と松竹が共同で製作し、TBS系列で放送された全33話のテレビ時代劇『必殺仕掛人』である 。主演に林与一、緒形拳、そして山村聰を配した本作は、後に半世紀以上続く巨大なフランチャイズとなる「必殺シリーズ」の記念すべき第1作であった 。

本作がもたらした衝撃の核心は、それまでの時代劇が金科玉条としてきた「勧善懲悪」という明快な構造を根底から覆し、「金銭で殺しを請け負う殺し屋(仕掛人)」という、極めてアンチヒーロー的な存在を主人公に据えた点にある 。法で裁けぬ悪を、法を外れた暴力で始末する。このダークな構図は、当時のテレビ界の倫理観に対する「前代未聞の大冒険」と評された 。

この革新的なドラマの誕生は、純粋な芸術的挑戦心からのみ生まれたわけではない。その背景には、裏番組で中村敦夫主演の『木枯し紋次郎』が驚異的な人気を博していたという、極めて現実的な放送業界の力学が存在した 。視聴率競争の渦中、「時代劇には時代劇を」という方針を掲げた朝日放送のプロデューサー、山内久司の戦略的判断が、この過激で挑戦的な企画を推し進める原動力となったのである 。つまり、『必殺仕掛人』の持つ先鋭性は、既存のヒット作を超えるために、より刺激的で、より斬新でなければならないという商業的な要請によって研ぎ澄まされた側面が強い。この熾烈な競争環境こそが、本作の比類なき個性を育んだ土壌であった。

本稿では、この伝説の始まりとなった『必殺仕掛人』の全貌を、作品の基本情報から全33話の詳細なあらすじと考察、さらにはその画期的な制作背景や時代批評性に至るまで、徹底的に解き明かすものである。

闇に生きる者たち ― 主要登場人物と作品世界

『必殺仕掛人』の魅力は、その複雑で多層的なキャラクター造形にある。彼らは単なる殺人者ではなく、それぞれが表の顔と裏の顔を持ち、葛藤を抱えながら闇の世界に生きている。

藤枝梅安 – 演:緒形拳

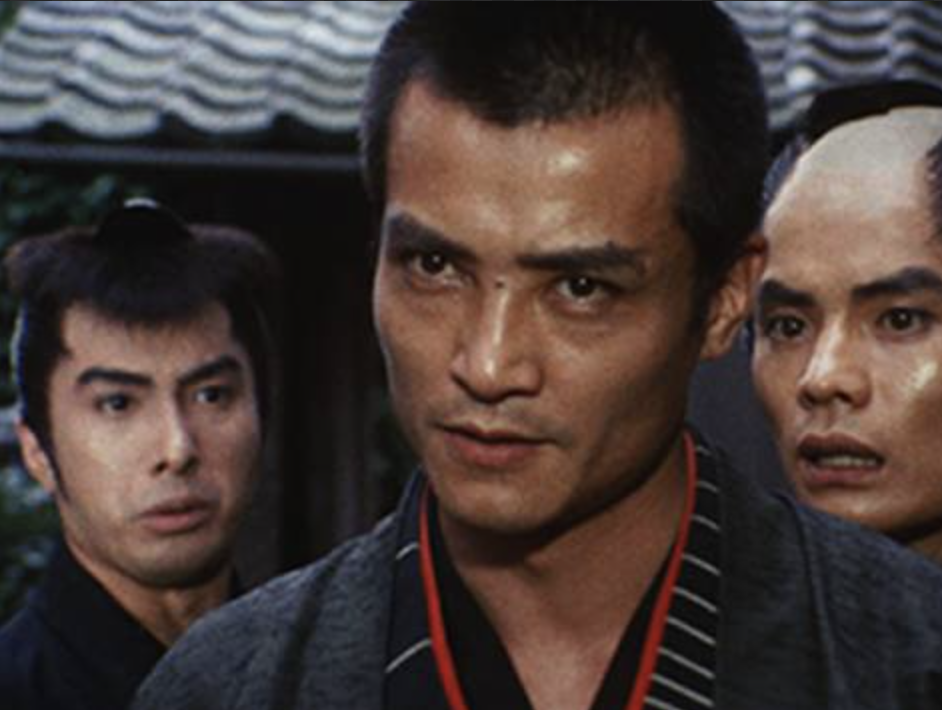

表の顔は、江戸・品川台町で診療所を営む腕利きの鍼医者である 。その腕は確かで、身分の貴賎を問わず多くの患者から慕われている。しかし、その裏では、金銭と引き換えに人の命を奪う冷徹な「仕掛人」としての顔を持つ 。彼の殺しの道具は、表稼業でも用いる数本の「鍼」。それを標的の急所に打ち込むことで、外傷をほとんど残さずに絶命させるという、プロフェッショナルならではの暗殺術を用いる 。

緒形拳が演じたテレビ版の梅安は、原作のクールなイメージに加え、人間的な深みが与えられている。緒形の朴訥としながらも、眼光に凄みを宿した演技は、時に女性に弱い一面を見せたり、自らの稼業に苦悩したりする、複雑なアンチヒーロー像を完璧に体現した 。彼は単なる殺人機械ではなく、血の通った一人の人間として描かれており、その人間臭さこそが視聴者の共感を呼んだのである 。

西村左内 – 演:林与一

元は武士であったが、何らかの事情で藩を抜け、現在は浪人として生きる剣の達人 。表向きは「道場の師範代」として生計を立てていると家族に偽っているが、実際には裏稼業で得た金で妻子を養っている 。彼の剣技は凄まじく、仕掛けにおいては主に腕力と剣が求められる場面を担当する。

左内は、仕掛人グループの中で一種の「良心」として機能する。情に厚く、常に家族を案じるその姿は、梅安のニヒリズムやプロフェッショナリズムとは明確な対比をなしている 。彼の存在は、非情な殺しの世界に、人間的な温かみと道徳的な葛藤をもたらす重要な役割を担っていた。最終話では、妻の美代が彼の裏稼業の全てを察しながらも、黙って彼を支え続けていたことが明かされ、二人の深い絆が感動を呼んだ 。

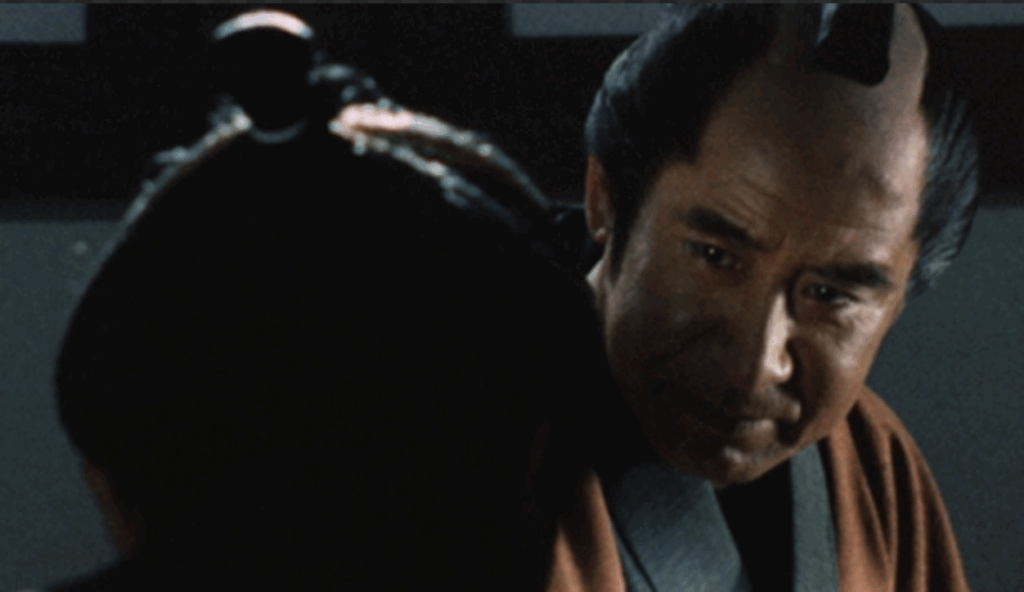

音羽屋半右衛門 – 演:山村聰

江戸の裏社会で暗躍する、凄腕の仕掛人元締である 。普段は口入屋「音羽屋」の主人として身をやつしているが、その正体は謎に包まれている。彼は依頼人から仕事(仕掛け)を請け負い、その内容を吟味した上で、梅安や左内といった配下の仕掛人たちに指令を出す元締としての役割を担う。常に冷静沈着で、その眼は江戸の闇の奥底まで見通しているかのようである。

興味深いことに、この半右衛-門というキャラクターは、元々池波正太郎の別の小説に登場した人物であった。しかし、テレビドラマ『必殺仕掛人』で山村聰が演じたことで絶大な人気を獲得し、その結果、後に原作である小説『仕掛人・藤枝梅安』シリーズに「逆輸入」されるという、異例の経緯を辿っている 。これは、映像化作品が原作の世界観にまで影響を与えた稀有な事例であり、テレビ版『仕掛人』がいかに大きなインパクトを持っていたかを物語るエピソードである。

主要な脇役たち

- おくら – 演:中村玉緒

半右衛門の妻。裏稼業に生きる夫を献身的に支える。彼女自身の悲しい過去が物語の軸となるエピソードも存在する 。 - 岬の千蔵(みさきの せんぞう) – 演:津坂匡章(後の秋野太作)

半右衛門配下の密偵。情報収集や仕掛けの段取りなど、実働部隊を支える重要な役割を果たす 。 - 櫓の万吉(やぐらの まんきち) – 演:太田博之

千蔵と同じく半右衛門配下の密偵で、若さを活かした行動力でチームに貢献する 。

これらの登場人物たちの配置は、後の「必殺シリーズ」の原型を確立した。すなわち、専門技術で殺しを行う「プロフェッショナル」(梅安)、剣技で敵を圧倒する「ウォリアー」(左内)、そして仕事全体を統括する「マネージャー」(半右衛門)という三つのアーキタイプである。この異なる技能と倫理観を持つキャラクターたちがチームを組むという構造は、物語に緊張感とダイナミズムを生み出し、シリーズの長寿を支える極めて効果的なフォーマットとなった。

物語の核心 ― 印象的なエピソードで辿る『必殺仕掛人』の軌跡

全33話にわたる物語は、単なる一話完結の連続ではなかった。そこには、シリーズの方向性を決定づけた画期的なエピソードや、物語の重要な転換点となった回が存在する。ここでは、それらのエピソードをピックアップし、本作の軌跡を辿る。

伝説の始まりと「動」と「静」のスタイル確立

- 第1話「仕掛けて仕損じなし」

シリーズの幕開けを飾ったこのエピソードは、監督・深作欣二の個性が爆発した一編である 。手持ちカメラを多用したドキュメンタリータッチの映像、陰影を強調した照明、そしてマカロニウエスタン調の音楽は、従来の時代劇の様式美を根底から覆し、生々しいリアリティと暴力の衝撃を視聴者に叩きつけた 。悪徳奉行を仕掛けるという単純明快な筋立ての中に、後のシリーズの根幹となるダークでスタイリッシュな美学のすべてが凝縮されている。まさに伝説の始まりであった。 - 第3話「仕掛られた仕掛人」

監督が名手・三隅研次に交代したことで、シリーズは新たな次元に突入する 。深作欣二の荒々しい「動」の演出とは対照的に、計算され尽くした構図と、人物の心理をじっくりと描き出す「静」の演出が際立つ 。色香に迷った梅安が逆に罠にかけられるという物語を通じ、仕掛人の世界の非情さと、その中で生きる人間の脆さが描かれた。この深作と三隅という二人の巨匠がもたらした演出の多様性こそが、シリーズに豊かな奥行きを与えたのである。

時代を映す鏡 ― 社会批評と人間の業

- 第19話「理想に仕掛けろ」

本作の批評性を最も先鋭的に示したのがこの一編である。放送前年に起きた「連合赤軍あさま山荘事件」を明らかにモチーフにしており、理想社会の実現を掲げる集団が、次第に狂気に陥り自滅していく様を描いている 。これは、当時の社会運動が抱えていた危うさに対する痛烈な批評であり、時代劇というフォーマットを借りて現代社会を斬るという、プロデューサー山内久司の思想が色濃く反映されたエピソードであった 。

- 第21話「地獄花」

三隅研次監督の演出が冴えわたる、シリーズ屈指の傑作と名高い一編である 。仕掛けの現場を目撃された凄腕の浪人・神谷兵十郎(田村高廣)が、仕掛人たちの仲間となるが、自らの妻が金のために身を売っていたことを知り、絶望のあまり妻を斬り殺してしまう。雪が降りしきる中での悲劇的なクライマックスは、映像詩と呼ぶにふさわしい美しさと非情さを湛え、人間の業の深さを見事に描き切った 。 - 第23話「おんな殺し」

主人公・梅安の過去に深く関わる、極めて悲劇的な物語である。仕掛けの標的となった継母・美乃(加賀まりこ)が、かつて生き別れた実の妹であることが判明する。血のつながりと仕掛人としての掟の間で壮絶に葛藤した末、梅安は自らの手で妹を仕留める。この救いのない展開は、アンチヒーローである梅安の背負った十字架の重さを視聴者に突きつけ、キャラクターに一層の深みを与えた 。

伝説の終焉、そして次なる旅立ちへ

- 第33話「仕掛人掟に挑戦!」 シリーズ最終回は、仕掛人組織そのものの崩壊を描くという衝撃的な展開で締めくくられる。裏切りによって多くの同業者が捕らえられ、組織が壊滅状態に陥る中、半右衛門は江戸を去ることを決意 。そして、梅安と左内もまた、それぞれの道を歩むべく旅立っていく。重要なのは、彼らが決して破滅的な最期を迎えるわけではない点である。局上層部が求めた「因果応報」の結末を拒否し、彼らを未来へと旅立たせたこの結末は、安易な道徳律に迎合しないという制作陣の反骨精神の表れであった 。左内の妻が夫の裏稼業のすべてを承知の上で彼についていくと決意するラストシーンは、非情な物語の中に一筋の希望の光を感じさせ、来るべき次シリーズ『必殺仕置人』へと続く伝説のバトンを渡す、見事な幕引きであった 。

制作の舞台裏 ― 新しい時代劇はいかにして生まれたか

『必殺仕掛人』の革新性は、その制作背景に深く根差している。原作との関係性、プロデューサーの思想、そして監督たちの映像美学が、奇跡的な化学反応を起こしたのである。

原作からの逸脱と昇華

本作の物語的基盤は、時代小説の大家・池波正太郎による連作小説『仕掛人・藤枝梅安』および、その原型となった短編『殺しの掟』にある 。池波作品が持つ、非情な稼業に生きる男たちのハードボイルドな魅力と、江戸の町に息づく人々のリアルな描写は、ドラマの骨格を形成している。

しかし、テレビ版は単なる原作の忠実な映像化に留まらなかった。最も象徴的な例が、元締・音羽屋半右衛門の存在である。前述の通り、このキャラクターはテレビ版での成功を受けて原作小説に登場するという「逆輸入」現象を引き起こした 。これは、映像メディアが原作の世界観を拡張し、フィードバックするという、当時としては極めて画期的な出来事であった。また、後に描かれた劇画版では、梅安が妹を手にかけたトラウマに苦しむ姿がより強調されるなど 、多様なメディア展開を通じてキャラクター像は多角的に深められていった。テレビ版『仕掛人』は、原作という強固な土台の上で、独自の解釈と創造性を加え、より豊かな物語世界を構築したのである。

山内久司プロデューサーの反骨精神

本作を語る上で、チーフプロデューサーであった山内久司の存在は欠かせない 。彼の思想の根底には、テレビドラマを通して現代社会を斬るという、鋭い批評精神があった。山内は『必殺』シリーズを、単なる過去の物語ではなく、「高度経済成長期の現代社会を江戸時代に置き換えたパラレルワールド」であると明確に定義していた 。その言葉通り、作中では公害問題、悪徳商法、サラ金といった、放送当時の社会問題が色濃く反映されたエピソードが数多く制作された 。これは、時代劇というフォーマットを借りて、現代社会の歪みや矛盾を告発しようとする、山内の強い意志の表れであった。

この反骨精神が最も先鋭的に示されたのが、局上層部との対立である。当時のテレビの倫理観からすれば、殺し屋を主人公にすること自体が異例であったが、さらに問題となったのが最終回の結末であった。上層部は、多くの命を奪ってきた主人公たちが、最後には因果応報として悲惨な最期を迎えるという、道徳的な結末を強く要求した 。これは、悪は必ず滅びるという、従来の勧善懲悪の枠組みに物語を収めようとする圧力であった。

しかし、山内はこの指示を完全に無視した 。最終話「仕掛人掟に挑戦!」において、梅安や左内たちは組織の崩壊により江戸を去るものの、決して破滅しない。それどころか、彼らは晴れやかな表情で未来へと旅立っていく 。これは、安易な道徳律に迎合せず、自分たちの掟で生きるアウトローの生き様を肯定するという、シリーズの根幹をなす思想の力強い宣言であった。もし山内がここで妥協していれば、『必殺』シリーズは単発の異色作で終わっていたかもしれない。この「勝利」こそが、中村主水をはじめとする後のダークヒーローたちが、何十年にもわたって活躍できる道筋を切り拓いた、決定的な瞬間だったのである。

映像美学の確立:深作欣二と三隅研次

『必殺仕掛人』の独創的な世界観は、二人の対照的な映画監督によって視覚的に確立された。深作欣二と三隅研次である。

深作欣二 – リアリズムと暴力の衝撃

第1話、第2話、第24話を担当した深作欣二は、本作に生々しい現実感と暴力の衝撃をもたらした 。彼の代名詞である手持ちカメラを多用した撮影スタイルは、まるでドキュメンタリーのような臨場感を生み出し、視聴者を事件の目撃者であるかのような感覚に陥らせた 。暗闇を大胆に利用した照明設計や、マカロニウエスタンを彷彿とさせる平尾昌晃の音楽も、その効果を増幅させた 。このスタイルは、深作自身の戦争体験に深く根差している。彼は、国家という巨大な暴力に翻弄された経験から、権力への根源的な不信感を抱いており、「暴力を描くことで暴力を否定する」という一貫した思想を持っていた 。彼の演出は、テレビ時代劇に、それまでタブーとされてきたレベルのリアリズムと社会批評性を持ち込んだのである。

三隅研次 – 様式美と静謐の緊張

一方、第3話、第4話をはじめシリーズ最多の6本を監督した三隅研次は、深作とは全く異なるアプローチで『仕掛人』の世界を構築した 。彼は、計算され尽くした静的な構図、様式美を重んじる演出を得意とした。彼の担当回では、アクションの激しさよりも、登場人物の内面的な葛藤や、殺しに至るまでの静謐な緊張感が強調される。特に、第21話「地獄花」で見せた雪景色の情景描写は、その映像詩的な美しさで高く評価されており、物語の悲劇性を際立たせている 。

この二人の巨匠の演出スタイルの鮮やかな対比こそが、『必殺仕掛人』という作品に比類なき豊かさをもたらした。深作が描く「動」の激情と、三隅が描く「静」の冷徹さが交互に展開されることで、視聴者は毎週、異なる角度から闇稼業の非情さと人間ドラマの深さに触れることができた。この演出の多様性が、シリーズ全体の多面的な魅力を形成する上で決定的な役割を果たしたのである 。

時代の鏡として ― 1972年の日本と「仕掛人」の批評性

『必殺仕掛人』が単なる娯楽作品に留まらず、社会現象とまでなった背景には、1972年という時代が持つ特有の空気感が深く関わっている。本作は、当時の日本社会が抱えていた不安や幻滅を映し出す「時代の鏡」として機能したのである。

高度経済成長の終焉と幻滅の時代

1972年は、戦後日本の奇跡的な復興を支えてきた高度経済成長が、その終焉を迎えつつあった時期である 。翌年に控えた第一次オイルショックの足音が聞こえ始め、公害問題は全国で深刻化し、人々はそれまでの右肩上がりの成長神話に疑念を抱き始めていた 。社会には、先行きの見えない不安と、豊かさの裏に潜む歪みに対する幻滅感が漂っていた。

『必殺仕掛人』の暗く、シニカルな世界観は、こうした時代の空気と見事に共鳴した。物語の中で描かれる、私腹を肥やす悪徳商人や腐敗した役人といった「人でなし」たちは、公害を垂れ流す企業や、癒着にまみれた権力機構に対する民衆の不信感や怒りの象徴であった 。オープニングで厳かに語られる「はらせぬ恨みをはらし、許せぬ人でなしを消す」というナレーションは、公的な正義が機能不全に陥った社会で、行き場のない怒りを抱えた人々の心の叫びそのものであった 。仕掛人という存在は、法や制度といった建前では解決できない問題を、実力で解決する究極の代行者として、視聴者の鬱屈した感情を解放する役割を果たしたのである。

学生運動の挫折とニヒリズム

1960年代の終わりにあれほど社会を揺るがした学生運動は、1970年代に入ると急速にその力を失い、内ゲバや連合赤軍事件といった悲劇的な結末を経て、理想主義は地に堕ちた 。社会を変革できるという熱意は冷め、若者たちの間には深い虚無感と、あらゆるイデオロギーに対するシニシズムが広がっていた。

この点において、仕掛人たちのスタンスは極めて象徴的である。彼らは社会正義や革命といった大義名分を一切掲げない。彼らを動かすのは、あくまで「金銭」という即物的でドライな動機であり、彼らは自らの稼業を「仕事」として淡々と遂行するプロフェッショナルである。この徹底したニヒリズムと個人主義は、大きな物語が信じられなくなった時代の気分を的確に捉えていた。特に、第19話「理想に仕掛けろ」では、連合赤軍あさま山荘事件を明らかにモチーフとした浪士集団が登場し、その独善的な理想が狂気に転化し、自滅していく様が冷徹に描かれる 。これは、当時の社会運動が抱えていた危うさに対する、制作陣の明確な批評的視線を示している。

劇画的美学のテレビ的実践

本作の映像美学や物語の質感は、同時期に青年向け漫画の世界で隆盛を極めていた「劇画」と極めて強い親和性を持っている 。従来の明朗快活な少年漫画とは一線を画し、リアルでハードボイルドな描写、複雑な人間心理、そして社会の暗部を容赦なく描いた劇画のように、『必殺仕掛人』もまた、従来の時代劇が持つ明快な様式美を破壊し、生々しい暴力と影のある人間像をテレビ画面に映し出した。

緒形拳が演じる梅安の苦悩に満ちた表情、石原興のカメラが捉える光と影の鋭いコントラスト、そして平尾昌晃が作曲した哀愁と殺伐さを併せ持つ音楽。これら全てが一体となり、本作を「動く劇画」とでも言うべき、極めて先鋭的な映像作品たらしめている。この劇画的リアリズムこそが、本作を子供向けの勧善懲悪物語から、大人の鑑賞に堪えうる重厚な人間ドラマへと昇華させた最大の要因であった。

このように、本作の成功は、時代劇という歴史のフィルターを通して、現代社会の病理を巧みに描き出した点にある。もしこれが現代を舞台に「金で殺しを請け負う」ドラマであったなら、その過激さから放送自体が困難であっただろう。しかし、江戸時代という「安全な」器を用いることで、極めて subversive(体制転覆的)な社会批評を、大衆娯楽として成立させることに成功した。それは、時代の鬱屈したエネルギーを昇華させる、見事な文化的カタルシス装置だったのである。

「必殺」伝説の原点

『必殺仕掛人』は、単なる一過性の人気ドラマとして歴史に名を刻んだわけではない。それは、日本のテレビ時代劇史における明確な分水嶺であり、その後に続く巨大な潮流の源泉となった作品である。

金で殺しを請け負うアンチヒーローを主役に据えるという大胆な発想。現代社会の歪みを映し出す鋭い批評性。そして、深作欣二や三隅研次といった映画界の巨匠たちが作り上げた、先鋭的な映像と音楽。これらの要素は、それまで時代劇が築き上げてきた常識や様式美をことごとく破壊し、全く新しい表現の地平を切り拓いた 。

そして何より、本作が確立した基本フォーマット――表と裏の顔を持つプロフェッショナル集団、元締からの指令、依頼人の晴らせぬ恨み、そしてクライマックスの殺陣――は、その後の『必殺仕置人』『必殺仕事人』へと連なる、半世紀に及ぶ長寿シリーズの揺るぎない礎となった 。登場人物や設定、殺しの手口は時代と共に変化していったが、その根底に流れる「弱者の晴らせぬ恨みを、闇の稼業人が代行する」という思想と、ダークでスタイリッシュな美学は、すべてこの『必殺仕掛人』から始まったのである。

放送から50年以上が経過した現在においても、『必殺仕掛人』が放つ革新性の輝きは少しも色褪せてはいない。それは、本作が単なる過去のエンターテインメントではなく、時代と真摯に向き合い、テレビというメディアが持つ表現の可能性を極限まで追求した、制作者たちの比類なき情熱と反骨精神の結晶だからである 。『必殺仕掛人』は、日本のテレビドラマ史に燦然と輝く、永遠の金字塔なのである。

The Birth of a Dark Hero: A Complete Analysis of Hissatsu Shikakenin (1972)

2. TL;DR

Hissatsu Shikakenin (1972–1973) marked a radical shift in Japanese jidaigeki TV drama by introducing hired assassins as protagonists. This article offers an in-depth look at all 33 episodes, its key characters, groundbreaking production, and social critique.

3. Background and Context

Broadcast between September 1972 and April 1973 on TBS, Hissatsu Shikakenin was the first entry in the long-running “Hissatsu” franchise. Developed in response to the rising popularity of Kogarashi Monjirō, it challenged the dominant morality of television dramas by portraying anti-heroes who kill for money in the name of justice beyond the law.

4. Plot Summary

The series follows three central figures: Baian Fujieda, a skilled acupuncturist who doubles as a killer; Sanai Nishimura, a ronin supporting his family through assassination; and Han’emon Otowa, the mastermind behind the assignments. Through stylized killings and moral ambiguity, each episode unveils new layers of vengeance and human complexity.

5. Key Themes and Concepts

- Subversion of Jidaigeki Conventions: Rejecting “good vs. evil” simplicity in favor of morally grey realism.

- Social Criticism: Episodes reflect 1970s Japan, from post-student-movement disillusionment to corporate corruption.

- Dual Directorial Vision: The raw energy of Kinji Fukasaku meets the aesthetic precision of Kenji Misumi.

- Dark Heroism: The show explores emotional turmoil, guilt, and the ethics of killing for a cause.

6. Differences from the Manga

While based on Shōtarō Ikenami’s novel Shikakenin Fujieda Baian, the TV adaptation introduced the iconic character Han’emon Otowa, who was later added to the original novels—a rare example of a TV-to-literature feedback loop.

7. Conclusion

Hissatsu Shikakenin remains a cornerstone of Japanese television history, not only for its stylish execution and memorable characters but also for its unflinching critique of authority and human contradiction. It forged the DNA for a franchise that would span decades, while standing alone as a daring work of cinematic rebellion.

コメント