2024年夏、豪華スター共演で話題のラブコメ映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』が公開されました。主演はスカーレット・ヨハンソンとチャニング・テイタム。この映画が描くのは、あの有名な「アポロ11号の月面着陸」です。ただし、私たちが知っている歴史の裏側で、もう一つの秘密の物語が動いていたとしたら…?そんなワクワクする設定で贈る、ユニークな一作です。

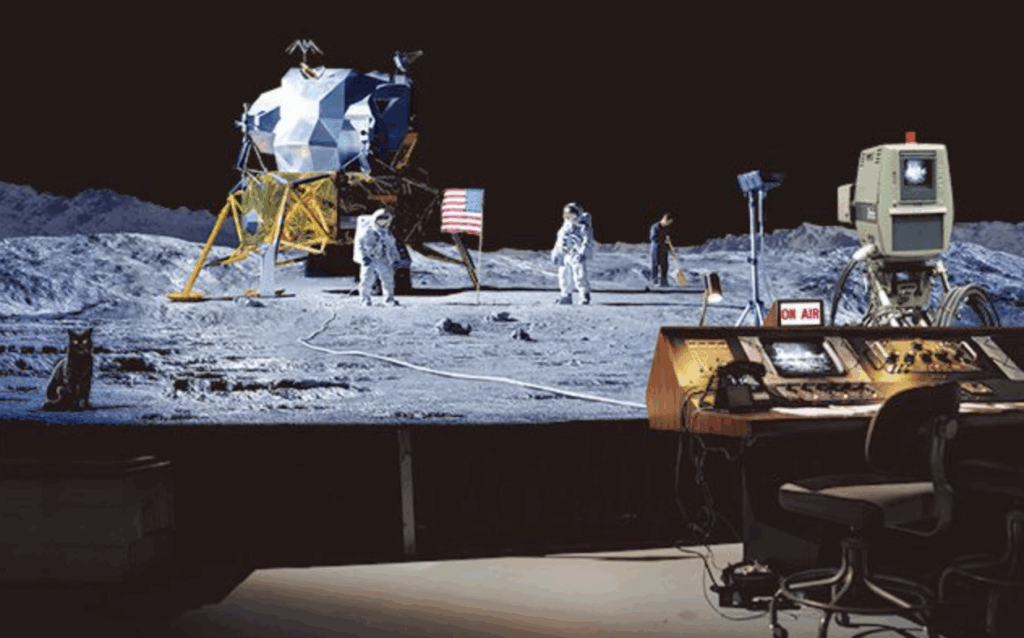

この映画が面白いのは、ただの歴史映画ではないところ。物語の中心にあるのは、「もしも月面着陸が失敗したら…?その時のために、政府は“ニセモノの月面着陸映像”を撮影する秘密の計画を進めていた」という、とても大胆な「if(もしも)」のストーリーです。昔から噂されてきた「月面着陸って、実は嘘だったんじゃない?」という話を逆手にとって、国のプライドをかけた一大プロジェクトとして、おしゃれで楽しいコメディに仕上げています。

この記事では、そんなユニークな映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』の魅力を、ネタバレなしの「見どころ解説」と、物語の核心に迫る「ネタバレありの深掘り考察」の2つのパートに分けて、分かりやすく解き明かしていきます。

- まだ映画を観ていない方は、まずネタバレなしのパートを読んで、作品の雰囲気を掴んでみてください。

- もう観たよ!という方は、ぜひネタバレありの考察パートで、物語の面白さや隠されたメッセージを一緒に考えてみましょう。

本当と嘘、国と個人、理想と現実。いろいろなものが入り混じる中で、正反対の二人の恋は一体どうなるのでしょうか?昔ながらのハリウッド映画のような、観る人を幸せな気持ちにさせてくれる、この素敵な作品の魅力をたっぷりご紹介します。

作品情報と予告編

| 項目 | 詳細 |

| 邦題 | フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン |

| 原題 | Fly Me to the Moon |

| 公開年 | 2024年 |

| 制作国 | アメリカ |

| 監督 | グレッグ・バーランティ |

| 脚本 | ローズ・ギルロイ |

| キャスト | スカーレット・ヨハンソン、チャニング・テイタム、ウディ・ハレルソン、ジム・ラッシュ |

| 配信/上映状況 | 2024年7月劇場公開。 |

あらすじ(※ネタバレなし)

物語の舞台は1969年のアメリカ。当時、アメリカとソ連(今のロシア)は、国の力を示すために宇宙開発で激しく競争していました。アメリカのケネディ大統領が「月に行こう!」と宣言して始まった「アポロ計画」でしたが、訓練中の事故で宇宙飛行士が亡くなったり、ベトナム戦争でお金がかかったりして、国民からの応援の声は小さくなり、計画自体が危うくなっていました。

この大ピンチを救うために、政府の偉い人モー(ウディ・ハレルソン)がNASAに送り込んだのが、やり手のマーケティング専門家ケリー・ジョーンズ(スカーレット・ヨハンソン)です。彼女は、目的を達成するためならどんな手も使う、とても現実的な女性。そのすごい手腕で、宇宙飛行士たちをたちまち人気スターに変え、国民の気持ちをもう一度、月へと向かわせることに成功します。

しかし、彼女の派手で商売っ気たっぷりなやり方は、真面目なNASAの発射責任者コール・デイヴィス(チャニング・テイタム)とぶつかる原因に。科学の真実と地道な努力こそが大切だと信じるコールにとって、ケリーの宣伝方法は、神聖なミッションを汚すインチキのようにしか見えませんでした。

まるで水と油のような二人。いつも対立してばかりですが、「ミッションを成功させる」という同じ目標に向かって一緒に働くうちに、お互いの仕事への情熱に気づき、少しずつ惹かれ合っていくのですが…。

見どころ・注目ポイント

ここからは、映画をもっと楽しむための4つの注目ポイントを、ネタバレなしで分かりやすく解説します。

おしゃれで楽しい!映画のスタイル

この映画の一番の魅力は、「アポロ計画は嘘だった?」というスキャンダラスな話を、暗いサスペンスではなく、明るくて気の利いたラブコメディとして描いたところです。このおかげで、陰謀論が持つドロドロした雰囲気がなくなり、「もしものための国のバックアップ計画」というフィクションとして、誰もが楽しめるエンターテイメントになっています。NASAが映画の撮影に協力してくれたのも、この映画が最終的にアポロ計画のすごさを称える、愛のある作品だと分かってくれたからなんです。

なぜ「アポロ計画は嘘?」と疑われたの?

この映画は「月面着陸は嘘だったかも」という話を面白く使っていますが、そもそもなぜ、この偉大な出来事が今でも疑われることがあるのでしょうか?それには、当時の状況と、陰謀論を信じる人たちが「証拠だ!」と言う、いくつかの有名なポイントがあります。

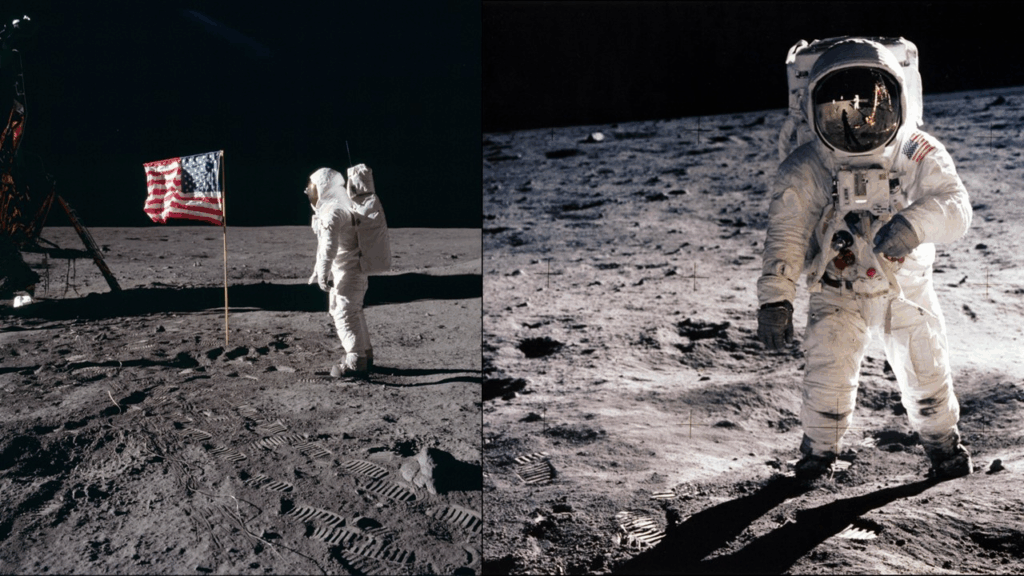

- 風がないのに「はためく」星条旗: 最も有名な話です。月面に立てたアメリカの国旗が、風がないはずなのに、まるでパタパタとはためいているように見える写真や映像があります。これが「スタジオで撮った証拠だ」と言われました。(本当は、旗を広げるための棒や、たたんであったシワが原因だと言われています。)

- 空に星が一つも映っていない: 月から撮った写真には、空気がなくて綺麗に見えるはずの星が一つもありません。これも「セット撮影の限界だ」と言われる理由です。(本当は、太陽の光で明るすぎる月面に合わせてカメラを設定したため、暗い星は写らなかったとされています。)

- 影の向きがおかしい: 光源は太陽だけのはずなのに、宇宙飛行士の影がバラバラの方向を向いているように見える写真があります。これも「スタジオのライトをいくつも使った証拠だ」と言われました。(本当は、地面のデコボコなどが原因で影が歪んで見えたとされています。)

- アメリカ vs ソ連の激しい競争: 当時は、アメリカとソ連が「どちらの国が優れているか」を競う冷戦の真っ最中。宇宙開発で負けるわけにはいかないという強いプレッシャーがありました。だからこそ、「アメリカは世界をだましてでも、勝ったことにしたかったんじゃないか」という考えが、陰謀論の根っこにあるのです。

こうした背景を知っていると、映画の中でケリーたちが「本物そっくりのニセ映像」を作るために頑張る姿が、もっと面白く見えてきます。

魅力的すぎるキャラクターと俳優たち

この映画は、なんといっても主演二人の魅力で輝いています。ケリーを演じるスカーレット・ヨハンソンは、子役からキャリアをスタートさせ、『ロスト・イン・トランスレーション』で世界的に注目された実力派女優です。

特にマーベル映画の「ブラック・ウィドウ」役で世界的なスーパースターとなり、近年は『マリッジ・ストーリー』などでアカデミー賞にノミネートされるなど、アクションからシリアスなドラマまでこなす幅広い演技で知られています。そんな彼女が演じるケリーは、頭が良くて自信たっぷり、目的のためなら小さな嘘は気にしない現実的な女性。

一方、コールを演じるチャニング・テイタムは、ダンサーとしてキャリアをスタートさせ、映画『ステップ・アップ』で大ブレイクしました。自身の経験を元にした『マジック・マイク』シリーズや、コメディ映画『21ジャンプストリート』などで知られ、肉体派でありながらコミカルな演技も得意とする人気俳優です。彼が演じるコールは、不器用なくらい真面目で、科学の真実を追い求める理想家。

この正反対の二人が、仕事でぶつかりながらもお互いを認め、惹かれ合っていく様子は、王道ですが見ていて最高の気分になります。二人の気の利いた会話のやり取りや、少しずつ近づいていく心の距離を見ているだけで、思わず笑顔になってしまうはずです。

また、政府高官モーを演じたウディ・ハレルソンも忘れてはなりません。彼は人気テレビシリーズ『チアーズ』でブレイクし、『ナチュラル・ボーン・キラーズ』や『ハンガー・ゲーム』シリーズ、『スリー・ビルボード』など、数々の話題作で強烈な印象を残してきた名優です。彼の存在が、この映画に深みとユーモアを加えています。

60年代の世界観と音楽が素敵!

1960年代という時代設定も、この映画の大きな見どころです。当時のファッションや車、部屋のインテリア、そしてNASAの管制室まで、細かいところまでこだわって再現されていて、観る人を一瞬で60年代のアメリカに連れて行ってくれます。特にケリーが着こなす、カラフルでおしゃれな服の数々は必見です。また、フランク・シナトラの有名な「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」をはじめ、時代を代表する音楽がたくさん使われていて、懐かしくてロマンチックな雰囲気を盛り上げてくれます。

気になった点・ちょっと惜しいところ

とても魅力的な映画ですが、少し気になった点もありました。一つは、ラブコメ映画としては少し長め(132分)で、途中で少し話のペースがゆっくりに感じられるかもしれません。

また、「ラブストーリー」と「国の陰謀」という二つのテーマのバランスが、完全にはうまくいっていないと感じる人もいるかもしれません。二人の恋の行方にドキドキしている時に真面目な話が入ってきたり、逆にハラハラする場面でコメディ要素が入ってきたりして、少し集中しにくいと感じる部分もありました。

⚠️ ネタバレあり|物語の結末と深いテーマの解説

※ここから先は、映画の結末に触れています。まだ観ていない方はご注意ください。

ケリーの宣伝のおかげで、アポロ11号への国民の期待が最高潮に達した頃、彼女は政府から衝撃の秘密任務を命じられます。それが、月面着陸が失敗した時のために、完璧なニセモノ映像を用意しておく「アルテミス計画」でした。

悪いことだと分かりつつも、国の命令として計画を進めるケリー。しかし、打ち上げの前夜、さらに恐ろしい事実を知らされます。それは「計画が成功しても失敗しても、世界に流されるのは君が作ったニセ映像だ」というものでした。本当のことが完全に消されてしまうと知ったケリーは、逃げ出すのをやめ、コールに全てを話して助けを求めます。

コールはひどく悩みますが、ケリーの覚悟を信じて協力することに。政府が細工したカメラを、管制室の仲間たちとこっそり修理し、なんとか打ち上げに間に合わせます。

そして運命の時。政府の偉い人たちは、スタジオで作ったニセ映像が流れると信じています。しかし、テレビに映し出されたのは、ニール・アームストロング船長が月面に降り立つ、正真正銘の「本物」の映像でした。「これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍だ」という歴史的な言葉と共に、本物の感動が世界中を包み込みます。

計画の失敗を知った政府高官のモーは、しかしケリーを罰する代わりに、「君こそが本当のヒーローだ」と彼女を称え、過去の罪を帳消しにすることを約束するのでした。

テーマの読み解き:「嘘」が教えてくれる「本当」の価値

この映画が伝えたい一番大切なテーマは、「“嘘”を描くことで、逆に“本当のこと”の価値を伝える」という面白い仕掛けにあります。物語は「月面着陸のニセ映像を作る」という大きな嘘を中心に進みますが、その嘘が大きければ大きいほど、登場人物たちが最後に守ろうとした「本物の映像」がいかに大切で尊いものかが分かります。

最終的に、主人公たちは「本物の映像を流す」という真実のために、政府に対して「嘘」をつきます。これは、物事は単純に「良い・悪い」だけでは分けられない、という複雑な現実を見事に描いています。そして、歴史的な大成功の裏には、たくさんの人々の悩みや情熱があったのだという、アポロ計画に関わった全ての人々への温かいメッセージにもなっているのです。

この映画は、こんな人におすすめ!

- 昔ながらの、観ていて幸せになるラブコメが好きな方

- スカーレット・ヨハンソンやチャニング・テイタムのファンの方

- 1960年代のおしゃれなファッションや音楽が好きな方

- アポロ計画など、宇宙開発の歴史に興味がある方

- 「もしも」の歴史物語や、ちょっと知的な大人のラブストーリーが観たい方

まとめ・総評

『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』は、興行収入では苦戦したかもしれませんが、そのユニークなアイデアと古典的な魅力は、きっと多くの人の心に残る作品です。大胆な「もしも」の話を使いながら、最後は歴史的な偉業とそれに関わった人々への深いリスペクトで締めくくる脚本は見事でした。

何よりも、主演二人の圧倒的な魅力と、二人が生み出す素晴らしい化学反応が、この映画を最高に素敵なものにしています。少し複雑なテーマを扱いながらも、観終わった後には心が温かくなる、おしゃれで賢い大人のためのエンターテイメントです。忙しい毎日を忘れて、夢とロマンに溢れた時代にタイムスリップするような、最高の時間を体験してみてはいかがでしょうか。

English Summary

Fly Me to the Moon – Full Review, Themes & Analysis

TL;DR

Fly Me to the Moon is a romantic drama that interweaves aspirations, loss, and second chances. It explores how love and grief intersect, and how protagonists navigate their emotional journeys against the backdrop of distance and memory.

Background and Context

The film is positioned in the modern romantic drama genre. It emphasizes emotional realism over spectacle and uses intimate cinematography to highlight characters’ internal states. The story treats time, separation, and memory as central narrative devices.

Plot Summary (No Spoilers)

The story revolves around two characters who once loved each other but were separated by circumstances. Years later, fate brings them back into each other’s lives. As they reconnect, old wounds and unspoken regrets surface. The narrative follows their attempts to reconcile the past with the present and to decide whether to rekindle their bond or move on.

Key Themes and Concepts

- Love, Loss & Regret — The film examines how past relationships leave emotional scars and how forgiveness can be part of healing.

- Time & Memory — Time’s passage and the characters’ memories play pivotal roles, shaping perception and motivation.

- Distance & Reunion — Physical and emotional distance function as obstacles the characters must overcome.

- Choice & Acceptance — The story highlights agency: choosing whether to hold on or let go.

Spoiler Section & Analysis

As the protagonists meet again, pivotal scenes reveal the reasons behind their separation—miscommunication, external pressures, personal insecurities. One turning point involves a shared location from their past that resurrects memories and forces them to confront emotions they had suppressed. The climax hinges on a moment of choice: do they take the risk to be together again, or accept that some things are better left in memory? The resolution is bittersweet—some reconciliation occurs, but it’s tempered by realism rather than idealized closure.

The film uses recurring motifs (such as moon imagery, letters, travel) to echo the emotional distance between characters. It often frames scenes in long takes and close-ups to draw attention to small gestures and the weight of unspoken feelings.

Conclusion

Fly Me to the Moon offers a mature, introspective take on love after separation. It may not satisfy those seeking grand gestures or dramatic plots, but its emotional subtlety and focus on internal growth make it resonate deeply. For fans of romantic dramas that favor realism over spectacle, this film offers a moving exploration of second chances, memory, and emotional resilience.

コメント