第1部:怪物の誕生 ― 製作の背景と創作意図

アニメ『幼女戦記』は、原作小説を戦略的に再解釈し、強烈な個性を放つ作品として生み出されました。本章では、その製作背景を分析し、この特異な作品の誕生の秘密を解き明かします。

1.1 欺瞞のタイトル:計算された第一印象

本作はウェブ小説から始まり、KADOKAWAからの書籍化を経て、アニメ化を起爆剤に950万部を超える大ヒットメディアミックスへと成長しました。その成功の鍵は、意図的に付けられた挑発的なタイトルにあります。内容は重厚な架空戦記でありながら、「幼女」という言葉で読者の先入観を誘います。このタイトルと内容のギャップは、単なる話題作りではありません。それは、主人公ターニャが「幼女の皮をかぶった怪物」であるという作品の核心を象徴し、視聴者に表面的な情報に惑わされず本質を見抜くことを求める、巧妙な仕掛けとなっています。

1.2 アニメ独自のアイデンティティ:制作陣の戦略

制作は、本作がデビュー作となる新進気鋭のスタジオNUTが担当しました。その狙いは原作の忠実な再現ではなく、アニメ独自のアイデンティティの確立にありました。監督の上村泰氏によるアクション中心の演出、脚本の猪原健太氏によるターニャ視点への物語の再構築、そして原作の「萌え」絵から逸脱した荒々しいキャラクターデザインは、その象徴です。さらに、片山修史氏による荘厳な音楽は、ターニャの無神論的な内面と対比され、作品のダークな世界観を決定づけました。これら大胆な判断は、より広い視聴者層に訴求するための戦略であり、商業的な成功をもってその正しさが証明されました。

1.3 声に宿る二面性:キャスティングと音響設計

作品の成功を決定づけたのは、主人公ターニャを演じた悠木碧氏の圧巻の演技です。彼女は、子供の声、軍人の口調、そして冷徹なサラリーマンの心の声を完璧に演じ分け、キャラクターの多層的な人格に命を吹き込みました。脇を固める三木眞一郎氏らベテラン声優陣が物語に重厚さを与える一方、音響設計そのものが作品のテーマを体現しています。ターニャの論理的な心の声と、戦争の爆音や敵の感情的な叫びといった混沌とした外部の音との対比は、「合理性」と「非合理性」の闘争を聴覚的に表現し、視聴者を物語の核心へと引きずり込みます。

表1:主要制作スタッフとその貢献

| スタッフ名・役職 | 代表的な他作品 | 『幼女戦記』への貢献 |

| 上村 泰(監督) | 『パンチライン』、『フリクリ オルタナ』 | 直感的でアクション中心の物語作りを主導しました。迫力ある空中戦と、ターニャの象徴的な「ゲス顔」の演出で、アニメ版の強烈なスタイルを確立しました。 |

| 猪原 健太(脚本) | 『ヴィンランド・サガ』、『亜人』 | 原作の複雑な政治劇を、ターニャを主軸に据えた、テレビ放送に適した一貫性のある物語へと再構築しました。 |

| 細越 裕治(キャラクターデザイン) | – | 原作の萌え系デザインから、物語のダークなテーマに合う、荒々しく狂気をはらんだデザインへと根本的に変更するという、大きな決断を下しました。 |

| 片山 修志(音楽) | 『オーバーロード』シリーズ、『GAMERA -Rebirth-』 | 合唱とオーケストラを駆使した軍事的で荘厳な楽曲を制作しました。ターニャの無神論的な視点と対比させ、作品独特の雰囲気を醸成しました。 |

第2部:呪われたキャリアの記録 ― 物語の完全解説

本章では、アニメ版『幼女戦記』の物語を詳しく解説します。物語の核心は、主人公ターニャが安全な生活を求めて下す合理的な判断の全てが、皮肉にも彼女を最も忌み嫌う戦争の泥沼へと引きずり込んでいく、悲劇的な悪循環にあります。

2.1 テレビシリーズ:「ラインの悪魔」の誕生

物語は、帝国と共和国が争うライン戦線の塹壕から始まります。そして第2話で時間は遡り、日本のエリートサラリーマンが逆恨みで命を落とし、創造主を名乗る「存在X」によって、信仰心を取り戻させる罰として異世界に転生させられる経緯が明かされます。孤児ターニャとして生まれ変わった彼は、貧困から抜け出すという合理的な判断に基づき、軍への道を志願します。

テレビシリーズの物語は、皮肉な出来事の連続で構成されています。

初陣(第1話、第3話): 士官学校の研修中、協商連合との戦闘が勃発します。ターニャは初陣にして卓越した指揮能力と、軍律を冷徹に適用する非情さを見せつけます。

エレニウム九七式魔導演算宝珠(第3話): 新型演算宝珠の実験中、暴走事故に直面したターニャは、生き残るために不本意ながら存在Xに「祈り」を捧げます。これにより宝珠は安定し絶大な力を発揮しますが、同時に起動時に神への祈りを強制する「呪い」が刻まれます。この兵装は彼女の代名詞となり、憎むべき存在Xとの繋がりを象徴するものとなりました。

第二〇三航空魔導大隊の編成(第5話~第6話)

安全な後方勤務を得るため、軍大学で「即応部隊の効率的な運用」に関する論文を提出します。これがゼートゥーア参謀次長に高く評価され、皮肉にも彼女自身がその論文で提言したエリート部隊の指揮官に任命され、最前線に縛り付けられる運命が確定します。

ダキア戦役(第7話)

時代遅れの物量作戦で侵攻してきたダキア大公国に対し、ターニャの部隊は圧倒的な力で勝利し、その名を帝国中に轟かせます。

アレーヌ市の戦い(第10話)

共和国都市アレーヌでのゲリラ鎮圧任務において、ターニャは国際法を逆手に取った非情な市街戦を展開します。この殲滅作戦は、部下にさえ精神的な傷を残し、「悪魔」としての彼女の評価を不動のものにします。

アンソン・スーとの対決(第11話~第12話)

敬虔な信者であり、存在Xの加護を受けた魔導師アンソン・スーと死闘を繰り広げ、辛くも勝利します。これは存在Xの代理人との直接対決であり、物語の一つの頂点となります。

テレビシリーズを通して、ターニャの合理的な判断はことごとく裏目に出ます。安全な後方勤務への渇望は彼女を最も危険な任務へ導き、組織の歯車であろうとする努力は、彼女を最も有名で不可欠な英雄へと祭り上げてしまうのです。物語が中盤から始まり、その後で過去を描く構成は、視聴者にまずターニャの「怪物」としての一面を見せ、その後に彼女がそうなった理由を説明することで、行動の是非を単純な善悪論で判断させない効果を生んでいます。

2.2 物語の転換点と人間関係の変化

物語には、ターニャの運命を決定づけたいくつかの転換点が存在します。エレニウム九七式演算宝珠の「呪い」は、彼女に絶大な力を与える一方、存在Xへの従属を強制する象徴となりました。第二〇三航空魔導大隊の設立は、彼女を後方勤務という目標から決定的に引き離しました。そしてアンソン・スーとの死闘は、存在Xの介入がより直接的かつ個人的なものになる転換点となりました。

人間関係も変化します。ターニャとヴィーシャの関係は、当初の冷徹な上官と怯える部下から、徐々にヴィーシャが部隊の良心として、ターニャにとっても無視できない人間味を提供する存在へと変わっていきます。一方で、レルゲンとの関係は、誤解が一方的に深刻化していく悲喜劇です。彼はターニャを戦争を渇望する怪物と見なし、その行動の背後にある(歪んだ)合理性を最後まで理解できません。

これらの転換点は、存在Xがターニャに強制する「ファウスト的契約」として機能しています。力を得るたびに自由を失い、神のゲームに深く囚われていくのです。例えば、九七式宝珠の獲得は生存と火力を彼女にもたらしましたが、代償として信条に反する「祈り」を強いられました。また、後方勤務を得るために書いた論文は、彼女に大隊長という名誉を与えましたが、それは安全な生活という本来の目的を破壊するものでした。

このように、存在Xは単に障害を与えるのではなく、ターニャが拠り所とする合理的な世界のルール(軍の官僚制度など)そのものを巧みに利用し、彼女自身の野心を彼女を縛る道具へと変えてしまいます。彼女が脱出のために踏み出す「論理的な」一歩は、ことごとく存在Xに乗っ取られ、彼女を縛る鎖となるのです。

2.3 結末の分析:悪魔の評価と終わらない戦争

テレビシリーズの結末は、明確な解決を提示しません。アンソン・スーという存在Xの代理人を打ち破ったことで、ターニャは一つの勝利を収めますが、それは彼女をさらなる泥沼へと引きずり込むものでしかありません。この勝利により、彼女の「ラインの悪魔」としての評価は不動のものとなり、帝国にとって不可欠な戦争の英雄としての役割を決定づけられてしまいます。

彼女が望む安全な後方勤務は、これまで以上に遠のきました。彼女の卓越した能力と戦果こそが、彼女を永遠に最前線に縛り付ける最大の理由となってしまったのです。結末は、戦争のさらなる拡大と、存在Xとの終わらない闘争を強く予感させます。それは、ターニャの合理性が、皮肉にも彼女自身を最も非合理な状況、つまり終わりのない戦争へと導いてしまったことを象徴する、完璧なクリフハンガーなのです。

表2:戦役・出来事の時系列年表

| 統一暦 | 戦役・出来事 | 主要な結果 | 該当話数 |

| UC 1914年頃 | サラリーマンの死と転生 | ターニャ・デグレチャフの誕生 | TV第2話 |

| UC 1923年 | ノルデン戦役(対協商連合) | 初陣。冷徹な指揮官としての評価を確立。 | TV第1話、第3話 |

| UC 1924年 | ライン戦線への配属、九七式演算宝珠の強制使用 | 絶大な力を得るも、存在Xへの「呪い」を背負う。 | TV第2話、第3-4話 |

| UC 1925年 | 第二〇三航空魔導大隊の編成 | 後方勤務の希望が潰え、最前線の指揮官に任命される。 | TV第5-6話 |

| UC 1925年 | ダキア侵攻への対応 | 第二〇三航空魔導大隊の圧倒的な戦闘力を証明。 | TV第7話 |

| UC 1926年 | アレーヌ市の戦い | 非情な市街戦を敢行し、「悪魔」の異名を不動のものにする。 | TV第10話 |

| UC 1926年 | アンソン・スーの撃破 | 存在Xの代理人を退けるも、戦争の英雄としての評価を決定づける。 | TV第11-12話 |

第3部:悪魔の解体 ― 多角的な深層考察

本章では、これまでの分析を基に、作品が内包するテーマをさらに深く掘り下げます。『幼女戦記』は、ダークファンタジーという枠組みを使い、近代、合理主義、そして戦争の本質そのものに対する鋭い批評を提示しています。

3.1 哲学的テーマ:合理主義、信仰、そして「悪の陳腐さ」

主人公ターニャは、徹底的な合理主義と自己責任論の化身です。彼女の行動は、常にコストと利益の計算に基づいています。一方、敵対する存在Xは、信仰を要求し、世界に直接介入する絶対的な力であり、その対極に位置します。ターニャが引き起こす悲劇は、彼女自身の視点から見れば、与えられたルールの中で目的を達成するための論理的な帰結として正当化されます。

この構造は、哲学者ハンナ・アーレントが提唱した「悪の陳腐さ」という概念を思い起こさせます。ターニャの悪は、加虐性を楽しむからではなく、あくまで組織の一員として、また自身の歪んだ論理に従って「任務」を遂行した結果として現れます。彼女は、効率性を絶対視するシステムの論理的な終着点であり、本人に悪事を働いているという自覚は薄いのです。

この対立は、人間の理性が全てを支配する世界(ターニャ)と、超越的で非合理な力が介在する世界(存在X)との闘争という、現代社会が抱えるジレンマの寓話として読み解けます。そして、この闘争は自由意志の本質を問うものへと発展します。ターニャは合理的な選択によって「自由」を追求していると信じていますが、その選択は常に存在Xによって利用され、裏切られます。

これは、全能の神が存在する世界において、人間の自由意志は幻想に過ぎない可能性を示唆しています。彼女の闘争が悲劇的なのは、彼女が超合理的なプレイヤーでありながら、神によって仕組まれた不公平なゲームの中で戦っているからに他なりません。

3.2 映像表現:狂気と戦争を演出する技術

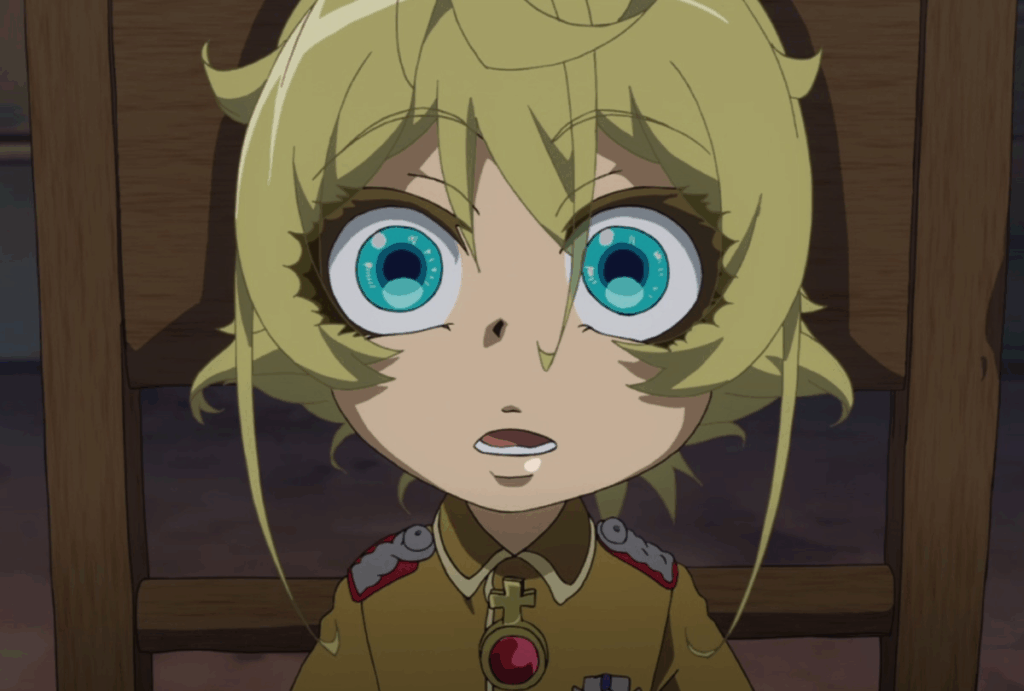

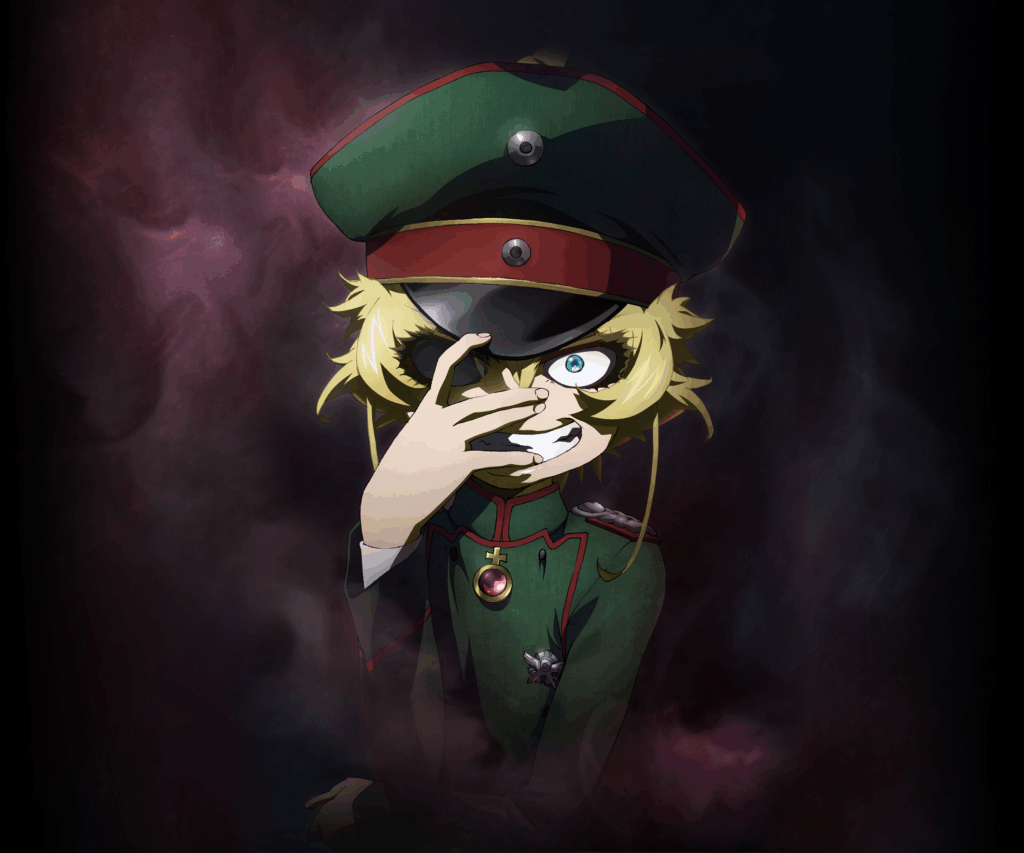

アニメ版『幼女戦記』の魅力は、そのダイナミックな映像表現にあります。特に象徴的なのが、ターニャが見せる恐ろしくも恍惚とした表情、通称「ゲス顔」です。これは単なるインパクト狙いではなく、「無垢な幼女」という仮面を突き破り、内なるサラリーマンの歪んだ精神がむき出しになる瞬間を視覚化したものです。

戦闘シーンでは、2D作画と3DCGが巧みに融合され、高速で立体的な空中戦が描かれます。カメラワークはしばしば一人称視点を交え、視聴者を戦場のまっただ中へと引き込みます。色彩は全体的に彩度を抑えた陰鬱なトーンで統一され、魔導爆発の閃光が暴力的なアクセントとして画面を彩ります。

この「ゲス顔」は、ターニャの合理主義が破綻する瞬間を視覚的に表現しています。普段の彼女は論理的で自制が効いていますが、「ゲス顔」は、極度のストレスや戦闘の高揚感、あるいは存在Xの非論理的な介入に直面した瞬間に現れます。その表情は人間離れしており、怒り、サディズム、勝利への陶酔といった、剥き出しの感情の発露です。つまり「ゲス顔」は、論理の化身であるはずの彼女が、いかに暴力と憎悪という非合理性に飲み込まれやすいかという、彼女自身の根本的な欠陥を視覚的に証明しています。

3.3 隠された意味:「存在X」という超越者の正体

本作の中心的な隠喩は、ターニャと対立する「存在X」に集約されます。存在Xは、人間の理解や制御を超えた、神とも悪魔ともつかない超越的な力を象徴しています。それは、ターニャが信奉する合理主義や論理的思考では決して捉えることのできない、非合理性の現れです。

存在Xは、ターニャの計画を妨害するために、世界のルールそのものに介入します。その最も顕著な例が、アンソン・スーのような敬虔な信者に奇跡的な力を与え、ターニャの前に送り込むことです。アンソンは信仰と感情を力に変え、ターニャの冷徹な戦術とは正反対の原理で動きます。

したがって、ターニャと存在Xの戦いは、単なる人間と神の戦いではありません。それは、近代的な合理主義(ターニャ)と、それを超える非合理な力(存在X)とのイデオロギー闘争なのです。ターニャは、世界のルールを理解し、それを最大限に利用することで勝利しようとします。しかし、存在Xはそのルール自体を捻じ曲げることができるため、両者の戦いは決して公平ではありません。この構造が、ターニャの奮闘に悲劇性と皮肉深さを与えています。

3.4 原作との比較:アニメ化による再構築

アニメ版は、原作小説に大胆な改変を加えています。原作の断片的で政治色の強いプロットは、時系列に沿った直線的な物語に再構成されました。キャラクターデザインも、いわゆる萌え系の絵柄から、より荒々しく狂気を帯びたものへと変更されています。アニメは物語の「贅肉を削ぎ落とし」、アクションとターニャの視点に焦点を絞りました。その結果、原作にあった詳細な世界設定や政治的駆け引きの一部は割愛されています。

これらの改変は、単なる単純化ではなく、テーマをより鋭くするための意図的な選択でした。プロットを直線化しターニャの視点に集約することで、アニメは彼女と存在Xとの対立をより鮮明に描き出すことに成功しました。ビジュアルの刷新は、作品の陰鬱なトーンを効果的に補強しています。原作の持つ政治的な深みは一部失われたかもしれませんが、アニメ版は代わりに、映像作品としてより直感的で強烈なエネルギーを獲得したのです。

3.5 文化的なインパクト:「異世界転生」ジャンルへの挑戦

『幼女戦記』が放送された2017年は、「異世界転生」ジャンルがブームの最盛期でした。しかし、本作はこのジャンルの「お約束」を意図的に覆しています。主人公は共感しやすい若者ではなく、冷酷なアンチヒーローです。転生先は楽園ではなく、地獄のような戦場です。そこには安易な願望成就はなく、主人公の強大な力は、彼女に不幸をもたらす呪いとして機能します。

本作は、異世界転生ジャンルの「脱構築(デコンストラクション)」、つまりジャンルの定型を解体し、再構築する試みとして位置づけられます。多くの作品が、強力な能力を得た主人公が活躍する単純なファンタジーに陥りがちだった中で、『幼女戦記』はジャンルの基本設定を逆手に取り、それを悪夢へと転化させました。

この挑戦は商業的・批評的に大きな成功を収め、市場がより複雑でテーマ性の高い異世界物語を求めていることを証明しました。この成功は、異世界転生という枠組みを、単なる願望成就の道具としてではなく、戦争、哲学、政治といった複雑なテーマを探求するために用いる後続作品への道を切り開いたと言えるでしょう。それは、主流ジャンルが持ちうる可能性の境界を押し広げた、重要な一撃となったのです。

第4部:結論 ― 合理性の悪夢が映すもの

本レポートを通じて、『幼女戦記』が単なる異世界転生アニメではなく、近代社会が内包する矛盾を鋭くえぐる、多層的な寓話であることが明らかになりました。

物語の核心は、主人公ターニャが体現する「徹底的な合理主義」と、存在Xが象徴する「非合理な超越性」との絶え間ない闘争にあります。ターニャは、自らの知識と論理を駆使してシステムに適応し、利益を最大化しようと試みます。しかし、その合理的な行動はことごとく裏目に出て、彼女をより深く、より悲惨な戦争の泥沼へと引きずり込みます。この皮肉な構造は、効率性や生産性を至上とする現代の官僚制や資本主義システムが、時にいかに非人間的で破滅的な結果をもたらすかという、痛烈な批評となっています。

アニメ制作陣は、原作の持つ複雑なテーマを映像に落とし込むにあたり、大胆な再構築を行いました。ターニャの狂気を象徴する「ゲス顔」、アクションに焦点を当てた物語、そして荘厳な音楽。これら全てが、合理主義の信奉者が非合理な現実に直面した際の葛藤と破綻を、視聴者に直感的に体験させるための戦略的な選択でした。

最終的に、『幼女戦記』は「異世界転生」というジャンルの枠組みを破壊し、再構築することで、その可能性を大きく広げました。本作が提示するのは、安易な願望成就の物語ではありません。それは、自らの論理を過信した人間が、神(あるいは運命)の掌の上でいかに無力であるかを描く、冷徹で知的な悲喜劇なのです。この作品は、私たち自身の社会が拠って立つ「合理性」という基盤の脆さを問い直す、鏡のような役割を果たしていると言えるでしょう。

コメント