テレビシリーズ『刑事コロンボ』のエピソード『構想の死角』(原題:Murder by the Book)は、シリーズの幕開けを飾っただけでなく、作品全体の礎を築いた重要な一話です。これは、1970年代アメリカのテレビドラマ史において画期的な作品であり、『コロンボ』という作品世界のスタイル、テーマ、そして登場人物の性格を確立した、まさに「原典」と呼ぶべき作品です。本作は、テレビという媒体が意識的に映画的な表現方法を取り入れ始めた、時代の転換点を象徴しています。

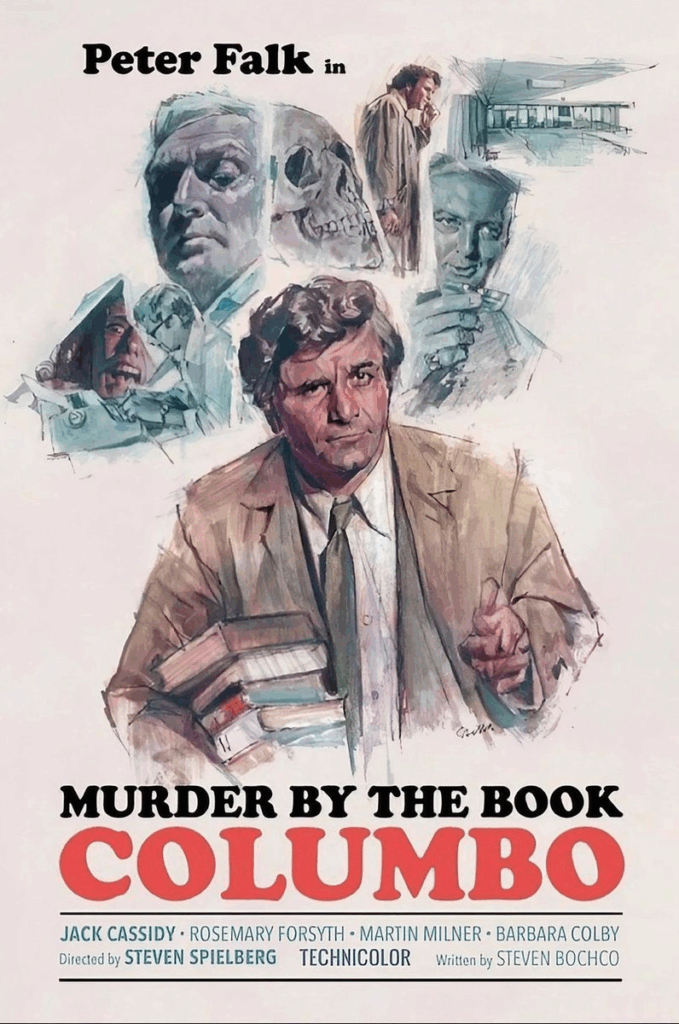

本作の卓越性は、制作に関わった才能ある人々の奇跡的な出会いから生まれました。シリーズの生みの親であるリチャード・レヴィンソンとウィリアム・リンクが自らのビジョンを確固たるものにし、当時24歳の若きスティーヴン・スピルバーグが後の巨匠としての野心的な演出手腕を世に示しました。

脚本家のスティーヴン・ボチコは複雑な人間ドラマを描く技術を磨き上げ、主演のピーター・フォークはコロンボという不滅のキャラクター像を完成させました。そして、ジャック・キャシディは『コロンボ』における典型的な犯人像を定義したのです。これらの才能が化学反応を起こした結果、本作は不朽の名作へと昇華しました。

この記事では、『構想の死角』を様々な視点から解剖していきます。まず、その製作背景と批評家からの評価を概観し、次に、登場人物の心理描写に焦点を当てながら物語を詳細に振り返ります。最後に、演出、テーマ、象徴、キャラクター、そして社会的・文化的背景という複数の視点を通して、本作が持つ重層的な意味を徹底的に分析・考察します。

第1部 作品の基本情報

このセクションでは、『構想の死角』を一つの作品として捉え、その製作背景と批評家からの評価を詳しく述べることで、テレビ史における本作の位置づけを明確にします。

1.1 作品クレジット

本作の基本的な製作情報を以下の表にまとめました。これは、以降の分析における基礎となる情報です。

| 項目 | 詳細 |

| 邦題 | 構想の死角 |

| 原題 | Murder by the Book |

| シリーズ | 刑事コロンボ シーズン1 第1話 |

| 初回放送日 | 1971年9月15日 |

| 放送局 | NBC(『NBCミステリー・ムービー』枠内) |

| 製作会社 | ユニバーサル・テレビジョン |

| 監督 | スティーヴン・スピルバーグ |

| 脚本 | スティーヴン・ボチコ |

| 企画・製作 | リチャード・レヴィンソン、ウィリアム・リンク |

| 音楽 | ビリー・ゴールデンバーグ |

| 撮影監督 | ラッセル・メティ |

| 編集 | ジョン・カウフマン |

| 上映時間 | 約72~79分(資料により差異あり) |

| 主要キャスト | ピーター・フォーク(コロンボ警部)、ジャック・キャシディ(ケン・フランクリン)、マーティン・ミルナー(ジム・フェリス)、ローズマリー・フォーサイス(ジョアンナ・フェリス)、バーバラ・コルビー(リリー・ラサンカ) |

本作の製作順と放送順には、特筆すべき点があります。『構想の死角』はシーズン1で2番目に撮影されたエピソードでしたが(1番目は『死者の身代金』)、その圧倒的な完成度の高さから、急遽シーズン初回放送作へと格上げされたのです。このテレビ局側の判断は、単なる放送スケジュールの変更以上の意味を持ちます。それは、プロデューサー陣と幹部が、本作こそシリーズ全体の方向性を決定づける最高の「顔」であると認識したことの証です。

本作は、上流階級の犯人、巧妙な犯罪計画、映画のような映像美、そしてフォークとキャシディの対決という、『コロンボ』ブランドを定義づける要素を完璧に体現していました。したがって、『構想の死角』は単に最初に放送されたエピソードではなく、シリーズの「決定版」として意図的に選ばれた作品であり、その後のエピソードが目指すべき品質の基準を打ち立てたのです。

1.2 受賞歴と批評家からの評価

本作は、その卓越した品質によって業界からも高く評価されました。1972年の第24回プライムタイム・エミー賞において、脚本家のスティーヴン・ボチコは本作でドラマシリーズ部門脚本賞にノミネートされました。このカテゴリーでは『コロンボ』が3作品もノミネートを独占するという異例の事態となり、最終的にはシリーズの生みの親であるレヴィンソンとリンクが『死者の身代金』で受賞しましたが、この事実はシーズン1全体の脚本の質の高さを物語っています。

また、ピーター・フォークもこのシーズンでコロンボ役として初のエミー賞主演男優賞を受賞しており、シリーズの成功を決定づけました。

放送から半世紀以上が経過した現在でも、『構想の死角』は批評家やファンの間で常にシリーズ最高傑作の一つとして挙げられ続けています。その完成度の高さから、シリーズを初めて観る人への入門編としても最適であると広く認識されています。

一方で、本作には根強い批判も存在します。特に、物語のクライマックスで犯人を追い詰める「決め手」が弱いという指摘です。殺害計画が書かれたジムの手書きメモの発見は、ケン・フランクリンのような抜け目のない人物ならば簡単に言い逃れできるはずであり、彼の自白は唐突で説得力に欠けるという意見が少なくありません。

この記事の第3部では、この自白を法的な証拠に屈したものではなく、ナルシシストであるフランクリンにとっての心理的な必然であったという観点から再評価し、この批判に反論を試みます。

第2部 物語の再構築:詳細なあらすじ

このセクションでは、物語を時系列に沿って詳細に記述し、登場人物の心理、行動、そして物語を動かす重要なセリフや転換点に光を当てることで、本作の緻密な物語構造を明らかにします。

2.1 序盤:企てられた「完全」犯罪

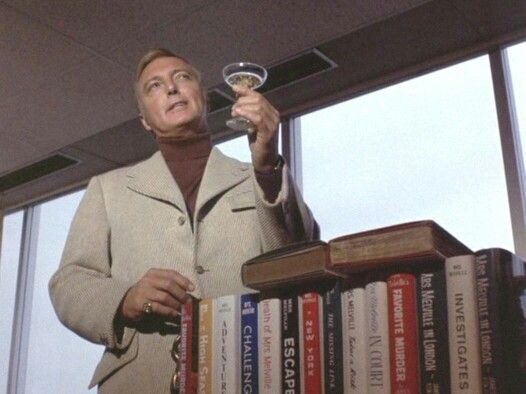

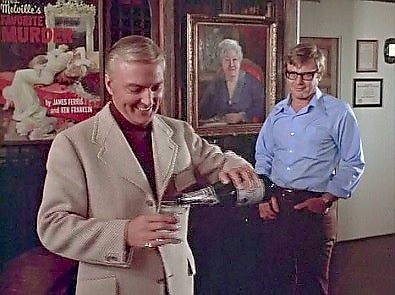

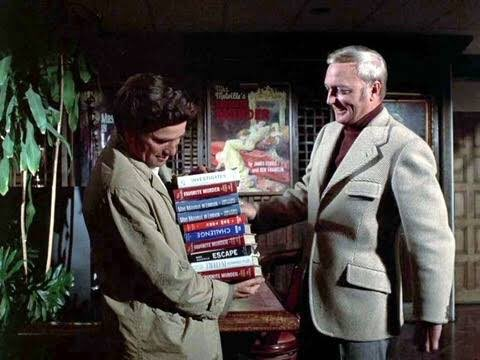

物語は、人気推理小説「メルビル夫人」シリーズを生み出した作家コンビの、不均衡な力関係を示すところから始まります。実際の執筆はすべてジム・フェリス(マーティン・ミルナー)が担当しており、ケン・フランクリン(ジャック・キャシディ)は広報やインタビューといった表舞台での活動に専念する「書けない」作家でした。

犯行の動機は、ケンにとって死活問題となる状況から生まれます。ジムがコンビの解消を宣言し、よりシリアスな純文学作品を単独で執筆したいと申し出たのです。これは、ケンにとって華やかな生活と作家としての偽りのイメージが崩壊することを意味します。動機には25万ドルの生命保険金という金銭的な側面もありますが、それ以上に、自分が詐欺師であることが暴かれる恐怖という、自身の存在を揺るがす危機感が彼を殺人へと駆り立てるのです。

ケンは「完全犯罪」を計画し、実行に移します。彼はジムをロサンゼルスの仕事場から、サンディエゴにある自身の湖畔の別荘へと車で連れ出します。その道中、リリー・ラサンカ(バーバラ・コルビー)が経営する雑貨店に立ち寄ります。

別荘に到着すると、ケンはジムに妻のジョアンナ(ローズマリー・フォーサイス)へ電話をかけさせ、「まだオフィスで仕事が長引いている」と嘘を言わせます。そして、通話の最中にジムを射殺し、その銃声をジョアンナに聞かせるのです。これは、犯行時刻と場所を誤認させるための巧妙なトリックでした。

ジョアンナがパニックに陥り、ケンの別荘へ電話をかけてくると、ケンがそれに応答することで、犯行現場とされるオフィスから数時間離れた場所にいたという鉄壁のアリバイを成立させる計画でした。

さらにケンは、犯行を偽装するために周到な準備を行っていました。ロサンゼルスを出発する前にジムのオフィスに戻り、室内を荒らして強盗の仕業に見せかけます。また、組織犯罪のボスたちの名前が書かれたリストをジムに触らせて指紋を付けさせ、マフィアによる口封じという偽の捜査線を示唆しました。

2.2 捜査官の登場:綻びの始まり

コロンボ警部(ピーター・フォーク)は、事件現場ではなく、動揺するジョアンナを慰める場面で初めて登場します。彼のキャラクターは、初登場シーンから被害者家族への深い共感と、相手の警戒心を解くような人当たりの良さを併せ持つ人物として描かれています。ケンと対面したコロンボは、危機的な状況下におけるケンの行動の些細な矛盾点から、すぐに疑念を抱きます。

コロンボの天才性は、ありふれた日常の行動の中に潜む異常性を見抜く点にあります。ケンはパニック状態だったと主張しながらも、サンディエゴからロサンゼルスまで数時間かかる車での移動を選択し、より速い飛行機を利用しませんでした。これは論理的な矛盾です。

さらに、自宅の芝生に遺棄されたジムの死体を発見した後、警察に通報しながらも郵便物を開封するという日常的な行動をとっています。これは心理的な矛盾です。本当に衝撃を受けた人間が、これほどありふれた習慣的行動に無意識に戻ることはありません。これらは指紋や凶器といった物証ではなく、行動心理学的な「綻び」なのです。

コロンボが犯人を「ロックオン」する瞬間は、科学捜査ではなく、危機的状況における人間の行動規範からの逸脱を認識した時であり、これはシリーズを通して見られる彼独自の捜査手法を確立しています。

引用元:Reddit

ケンの「完全」犯罪は、予期せぬ目撃者の存在によってすぐに崩れ始めます。別荘近くの雑貨店の女主人であり、有名作家ケンに憧れる孤独な未亡人リリー・ラサンカが、ケンの車にジムが同乗しているのを目撃していたのです。彼女はロサンゼルスに現れ、ケンに1万5千ドルを要求します。しかし彼女の動機は金銭欲だけでなく、セレブリティであるケンとのロマンチックな関係を求める歪んだ願望でもありました。

この脅迫が、第二の殺人を引き起こします。ケンはリリーとのディナーの約束を取り付け、彼女に金を渡します。しかしその直後、シャンパンのボトルで彼女を撲殺するという、極めて個人的で残忍な方法で口を封じるのです。そして金を取り戻し、彼女の遺体を湖に遺棄します。

後にコロンボは、第一の殺人の計画性と第二の殺人の杜撰さを対比させ、第一の殺人は「偉大な推理作家」によって練られた計画であり、第二の殺人はパニックによる場当たり的な犯行であると的確に推論します。

2.3 終盤:正義の必然性

コロンボは執拗にケンに付きまとい、その存在自体が犯人にとって絶え間ない罪悪感を思い出させる装置となります。彼は状況証拠の網を丹念に張り巡らせていきます。ケンがリリーを知らないと嘘をついたこと(リリーの家にあったサイン入りの本が証拠)、リリーの家からシャンパンのコルクが発見されたこと、ケンが脅迫金である1万5千ドルを引き出し、その後再び入金していたこと、そしてリリーが殺害された夜、コロンボが電話した際にケンが別荘にいなかったこと など、次々とケンの嘘を暴いていくのです。

クライマックスの対決シーンは、ケンが荷物をまとめているジムのオフィスで繰り広げられます。コロンボは、二つの殺人の手口の違いから自身の推理を展開します。

そして最後の決め手は、ジョアンナとの会話から生まれます。彼女が語った、ジムがどんなアイデアでも書き留めておくという習慣が、コロンボに閃きを与えました。ジムの遺品の中から、コロンボはマッチ箱かメモ用紙の切れ端に書かれた、電話を使ったアリバイトリックを含む第一の殺人のプロットそのものを発見するのです。

コロンボはこのメモを提示し、この巧妙な殺人は真の作家であるジムにしか考案できない、とケンを追い詰めます。自分の知的財産を完全に奪われたと感じた瞬間、ケンのナルシシスティックな自尊心が、自己保存の本能を上回ります。彼は法的に不利になることを承知の上で、そのアイデアの「作者」としての名誉を取り戻すために自白するのです。

「あれは奴のアイデアじゃない。私のアイデアだ。生涯で唯一の、傑作だった」。

彼が自白したのは、証拠が法的に決定的だったからではありません。自らの唯一の「創造的」な行為の功績を主張するためでした。彼の唯一の創作が、彼の破滅を招くという皮肉な結末です。

第3部 多角的な批評分析

このセクションでは、「何が起こったか」から「それは何を意味するか」へと分析のレベルを深め、本作を様々な批評的・理論的な視点から考察します。

3.1 映像作家の署名:スティーヴン・スピルバーグの演出言語

当時24歳のスピルバーグは、本作を単なるテレビドラマとしてではなく、一本の「ミニ映画」として扱いました。プロデューサー陣が彼を起用した理由も、まさに長編映画のような映像感覚を求めていたからでした。この野心は画面の隅々にまで現れており、シリーズ全体の視覚的な手本を確立しました。スピルバーグ自身、このエピソードを「映画監督の心理をもって」制作したと語っており、限られた予算と時間の中で最大限の映像的価値を追求したのです。

彼の演出には、後の作品で開花する特徴的な視覚モチーフやテクニックが既に見て取れます。

- 長回しと主観ショット(POV)

スピルバーグは、観客を物語世界に没入させ、犯罪の目撃者にするために、長回し(ワンショット)や多数の主観ショットを多用しています。特に、コロンボがジョアンナのためにオムレツを作るシーンは、会話中心の場面でありながら、一つのダイナミックな長回しによって緊張感を途切れさせない演出の好例です。 - 極端なクローズアップと不安定なアングル

対決シーンなどでは、心理的な緊張感を高め、観客に不安を与えるために、息苦しいほどのタイトなクローズアップや、通常では用いられないようなカメラアングルが頻繁に使用されます。 - キアロスクーロ(明暗対比)とフィルム・ノワールの影響

本作は、光と影の劇的な使用によって特徴づけられており、これはフィルム・ノワールという映画ジャンルへの明確な敬意を示しています。犯人であるフランクリンは、その二面性を視覚的に表現するかのように、しばしば顔の半分が影に覆われた状態で撮影されます。彼がリリー・ラサンカを「誘惑」するレストランが、燃えるような赤色で統一されているのも、彼らの会合が悪魔との契約であることを視覚的に暗示しているのです。 - 反射とガラス

スピルバーグは、窓ガラスやグラスへの反射を、繰り返し登場する視覚的なモチーフとして用いています。これは、二枚舌や分裂したアイデンティティといったテーマを反映させると同時に、監視されている、あるいは罠にはめられるという感覚を観客に与える効果を持ちます。冒頭、フランクリンの車をフェリスのオフィスの窓越しに捉えるショットは、この「観察」と「媒介された現実」というテーマをすぐに確立しています。

スピルバーグの演出は、アルフレッド・ヒッチコックから深い影響を受けています。リリー・ラサンカ殺害シーンの演出――犯行に至るまでのサスペンスを丹念に描き、彼女の無音の叫びでカットを切る――は、ヒッチコック本人をも凌駕すると評されるほどの直接的なオマージュです。スピルバーグは、この悲鳴を無音にするという、当時のテレビとしては大胆な芸術的選択を貫いたとされています。

3.2 主題の潮流:アイデンティティ、創造性、そして階級

『構想の死角』は、単なる殺人ミステリーに留まらず、作者性、才能、そして公的な自己イメージの構築といった深遠なテーマを探求する、メタ的な物語でもあります。ケン・フランクリンという人物は、その生涯を嘘の上に築き上げてきました。彼は作家ではなく、作家を「演じている」のです。彼の犯行は、この虚構の崩壊を防ぐための必死の試みでした。そして最大の皮肉は、彼の唯一の真の「創造的」な行為が、致命的な結末をもたらす殺人計画そのものであったことです。

ケン・フランクリンは、ナルシシズム(自己愛性パーソナリティ)の格好の研究対象と言えるでしょう。彼は魅力的で、傲慢、特権意識に満ち、共感能力が完全に欠如しています。彼の行動はすべて、脆いエゴと、他者より劣っていると見なされることへの病的な恐怖によって動かされています。ジャック・キャシディの演技は、その独善的な微笑と、時折見せる冷酷な怒りによって、この種のパーソナリティを完璧に体現しています。彼の破滅は、刑事の優れた論理によってではなく、彼自身の心理的欠陥によってもたらされます。彼のプライドは、自由よりも重要だったのです。

『コロンボ』シリーズは、しばしば階級闘争の物語として機能し、『構想の死角』はその典型例です。犯人たちは、ほとんど例外なく裕福で権力を持つエリート層であり、豪華な邸宅に住み、排他的な社会で生きています。一方、コロンボは、よれよれのレインコート、安物の葉巻、そして労働者階級的な物腰で、その世界に混乱をもたらす存在です。彼は上流社会の暗黙のルールに従わず、その一見した無能さが、犯人たちに彼を過小評価させます。そしてそれこそが、彼らの致命的な過ちとなるのです。コロンボは、腐敗したエリートに正義の鉄槌を下す「庶民(everyman)」であり、この構図は、権威への幻滅が広がっていた1970年代の視聴者に強く響きました。

3.3 犯罪の記号論:伏線と象徴

ボチコの脚本とスピルバーグの演出は、物語全体に伏線と象徴的なアイテムを緻密に張り巡らせています。以下の表は、それらの要素とその物語における機能を整理したものです。

| 要素 | 登場シーン | 物語的機能・象徴的意味 |

| タイプライターの音 | オープニング、劇伴音楽 | 物語の核が「書くこと」の世界にあることを確立します。打楽器のような執拗な音は、殺人へと向かう時を刻む時計や心臓の鼓動のように、緊張感と必然性を生み出します。 |

| ジムの「デジャヴュ」 | 別荘への車中 | ジムは「以前にもこの状況にいたような気がする」と感じます。これは、ケンが最初にこの計画を提案し、ジムがそれを書き留めていたという結末のどんでん返しを鮮やかに伏線として示しています。それは彼自身の殺害計画の記憶なのです。 |

| シャンパン | ケンが用意し、リリーに振る舞う | 当初は祝福と誘惑の象徴であったシャンパンが、殺人兵器へと変貌します。これにより、贅沢とロマンスの象徴が、残忍で個人的な暴力の道具へと変わるのです。 |

| 折り畳まれたマフィアのリスト | オフィスでケンがジムに渡す | コロンボがすぐに気づく物理的な手がかりです。机に保管されていたものではなく、ポケットに入れて持ち運ばれたように折り畳まれていることから、ケンが持ち込んだことを示唆します。ケンが犯罪のために偽の物語を「創作」しようとする試みを象徴しています。 |

| 郵便物の開封 | 死体発見後、自宅ポーチでのケン | 重要な心理的手がかりです。このありふれた行為は、ケンが衝撃状態にあるのではなく、冷静で状況をコントロールしていることをコロンボに証明し、彼の偽りのパニックを暴きます。習慣が演技に打ち勝つ瞬間を象徴しています。 |

| サイン入りの本 | ケンがリリーに渡す | ケンのセレブリティとしての地位とエゴの象徴です。後に、ケンがリリーを知らないとコロンボに嘘をついたことを証明する具体的な証拠となり、彼を第二の被害者と直接結びつけます。 |

3.4 キャラクター分析:ドラマを支える柱

- ケン・フランクリン:典型的な悪役像の確立

ブロードウェイの舞台でトニー賞を受賞した経歴を持つジャック・キャシディは、その華やかで自信に満ちた個性をテレビの世界に持ち込みました。彼は『コロンボ』で3度犯人役を演じましたが(本作の他に『第三の終章』『魔術師の幻想』)、ケン・フランクリン役は彼の代表作であり、優雅で機知に富み、傲慢かつ冷酷非情という「キャシディ型悪役」の原型を確立しました。

フランクリンの悪は、他の役柄とは異なり、より個人的かつ心理的なものであり、根深い劣等感に根差しています。彼の演技は、魅力的な外面の裏に怪物的な内面を隠し持つキャラクターを見事に表現しています。悲劇的なことに、キャシディ自身は最後の『コロンボ』出演から1年足らずの1976年に、自宅アパートの火災で不慮の死を遂げています。 - コロンボ警部:キャラクターの確立

2本のパイロット版(『殺人処方箋』『死者の身代金』)がキャラクターを紹介したのに対し、『構想の死角』は私たちが知る「コロンボ警部」像が真に確立された作品です。ピーター・フォークは、最初のパイロット版で見せた対決的なスタイルから離れ、相手を油断させ、自己卑下的で、一見すると不器用に見える、彼のトレードマークとなる人物像へと移行しました。

被害者家族への共感(ジョアンナへのオムレツ作り)と、犯人に対する執拗な心理的追及という二面性が明確に示され、キャラクターの深みを確立したのです。 - 悲劇の人物たち:ジムとリリー

マーティン・ミルナーの好演により、ジム・フェリスはシリーズ屈指の同情を誘う被害者となっています。彼は悪人ではなく、その才能がナルシシストを脅かした善良な人物です。同様に、バーバラ・コルビーが演じるリリー・ラサンカもまた、痛ましい存在として描かれます。孤独で絶望的な彼女の脅迫は、金銭欲以上に、有名人との繋がりを求める歪んだ叫びでした。このキャラクターの悲劇的な結末は、1975年に女優自身が未解決の殺人事件の犠牲となったことで、フィクションと現実が暗く響き合う、忘れがたい余韻を残しています。

3.5 社会的・文化的背景

- 1970年代のテレビ業界

本作が放送された1970年代初頭は、アメリカのテレビ業界にとって大きな変革期でした。旧来のスタジオシステムが崩壊し、「ニュー・ハリウッド」の精神が台頭する中、テレビ番組もまた、地方向けのホームコメディから、より社会的意識が高く、都会的で洗練されたドラマへと移行しつつありました。長編映画並みの尺、映画的な野心、そして複雑な心理描写を持つ『コロンボ』は、この潮流の最前線にあり、より若く、見識のある視聴者層にアピールしました。 - 倒叙ミステリー(Howcatchem)の普及

『コロンボ』は、テレビにおいて倒叙ミステリー(犯人が誰であるかを冒頭で示し、いかにして捕まるかを描く形式)を普及させました。この形式は、視聴者の関心を「誰が犯人か(Whodunit)」から「いかにして捕まるか(Howcatchem)」へとシフトさせます。これにより、視聴者はすべてを知る観察者となり、既知の真実を追う刑事と心理的に一体化します。

この構造は独特の緊張感を生み出し、犯人がコロンボの執拗な追及によって少しずつ追い詰められていく過程そのものがサスペンスとなるのです。

物語のクライマックスは犯人の正体の暴露ではなく、自白の瞬間です。自白の心理学に関する研究によれば、自白は心理的圧力、孤立、そして容疑者の自尊心や「もはや逃れられない」という認識を操作することによって引き起こされうるとされています。

『コロンボ』はこのプロセスをドラマ化しています。

シリーズの結末は、法廷では弱い証拠かもしれませんが、登場人物にとっては心理的に避けられない自白であることが多いのです。知的優位性が崩壊し、コロンボの執拗な存在に打ちのめされた犯人は、最終的な屈服の行為として、あるいはフランクリンの場合のように、最後の自尊心の発露として自白します。

倒叙ミステリーという形式は、単なる論理的な謎解きではなく、罪悪感と自白の心理を探求するのに完璧に適しているのです。 - 作家というイメージ

ウォーターゲート事件やベトナム戦争で揺れた1970年代、作家という存在は、知識人、社会批評家、そしてセレブリティという複雑なイメージをまとっていました。ケン・フランクリンは、実質的な創作活動ではなく、トークショーへの出演や広報活動によって築かれた、このイメージの表層的なセレブリティとしての側面を体現しています。本作は、名声が空虚なパフォーマンスに過ぎないという、当時の皮肉な見方を巧みに取り入れています。 - 後世への影響

『構想の死角』と『コロンボ』のフォーマットは、後世に大きな影響を与えました。その構造は、ライアン・ジョンソン監督の現代のドラマシリーズ『ポーカー・フェイス』などに見ることができます。また、ビデオゲーム『逆転裁判』シリーズの一部が同様の倒叙形式を採用していることにも、その影響は見て取れます。

結論

『構想の死角』が不朽の名作として語り継がれる理由は、それが単に優れたミステリードラマであるからに留まりません。本作は、若き日のスピルバーグによる卓越した監督術、ボチコによる鋭い人間描写、そしてフォークとキャシディという二人の俳優による完璧な化学反応が結実した、テレビ史における奇跡的な作品なのです。

物語は、巧妙な犯罪の知的パズルと、庶民派の刑事が傲慢なエリートを打ち負かすという、感情的かつ社会的に満足度の高い勝利とを完璧に両立させています。この映画的な芸術性、心理的な深み、そして時代に共鳴した階級闘争の物語という三つの要素の融合こそが、『構想の死角』をテレビ史に燦然と輝く、何度でも観る価値のある記念碑的な作品にしているのです。

English Summary

Columbo: “Murder by the Book” – Complete Review & Analysis

TL;DR

“Murder by the Book” is a landmark Columbo episode that set the template for the series: a seemingly perfect crime committed by a sophisticated villain, and the dogged Lieutenant Columbo unraveling the hidden cracks. Directed by a young Steven Spielberg and written by Steven Bochco, it balances cerebral plotting, character dynamics, and visual flair. While its final clue is debated, its strength lies in style, performance, and the clash between ego and detective instinct.

Background and Context

Originally aired in September 1971 as part of Columbo’s first season, this episode featured Jack Cassidy as the antagonist Ken Franklin, and Martin Milner as his writing partner Jim Ferris. Franklin, who never really did the writing, arranges a murder to maintain his luxurious lifestyle. The prestige of the production is underscored by Spielberg’s direction and the early collaboration of future TV legends.

Plot Summary (No Spoilers)

Ken Franklin and Jim Ferris were best-selling mystery-writing partners. Ferris, tired of the arrangement, plans to publish independently, threatening Franklin’s glamour. Franklin lures Ferris to a remote lakeside cabin, murders him, and stages the crime to look like a professional hit. He then kills a blackmailer, Lily La Sanka, to cover his tracks. Lieutenant Columbo, suspicious from the start, probes inconsistencies and hidden motives, ultimately forcing Franklin into a corner.

Key Themes and Concepts

- Ego & Ambition — Franklin’s crime is rooted in vanity and fear of losing status; his identity is entwined with his public image.

- Facade vs Truth — The episode plays on illusion and surface vs reality: the perfect alibi, the masked intention, what’s seen vs hidden.

- Detective vs Villain Chemistry — Columbo’s unpolished methods contrast with Franklin’s polished veneer, escalating tension.

- Narrative as Crime — Franklin treats the murder as a mystery plot in itself—writing the plot, rehearsing the alibi, expecting to outsmart the detective.

Spoiler Section & Analysis

Columbo’s breakthrough comes when he learns that years prior, Ferris had jotted down a murder-alibi scheme—ironically mirroring Franklin’s own crime. That becomes the “smoking clue.” The red herring murders, the blackmail subplot, and the planted evidence (like the signed book to Lily) all heighten tension. However, critics argue that the final twist—based on the old note—is weak as legal proof, yet dramatically satisfying. Spielberg’s visual touches (reflections, closeups, lighting) amplify psychological unease and mirror interior states.

The character interplay is crucial: Franklin’s confidence erodes as Columbo’s persistent small observations chip away at his control. There is a meta dimension: a crime writer who becomes trapped in his own story. Moreover, the episode foreshadows the structure Columbo would use: giving viewers more information than the detective, and showing how Columbo tracks gaps in the narrative.

Conclusion

“Murder by the Book” remains a classic Columbo episode thanks to its style, pacing, and character conflict rather than purely its detective trick. It demonstrates how Columbo transforms a “perfect crime” into a psychological duel. While its final clue is contestable in realism, its bold direction, performances, and structural clarity make it essential viewing for fans of mysteries and classic television.

コメント