本– category –

-

江戸川乱歩『幽霊』徹底解説:ネタバレあらすじと大正時代のトリックを暴く

I. はじめに:『新青年』を飾った初期の名探偵ミステリー 1925年(大正14年)5月、モダニズム文化の象徴であった雑誌『新青年』に、一本の短編探偵小説が掲載されました。その名は、江戸川乱歩の『幽霊』。この作品は、後の日本探偵小説界を牽引する巨人、... -

芥川龍之介「秋」を徹底解剖:あらすじ、登場人物の深層心理、大正の時代背景まで

はじめに:近代心理小説の傑作、芥川龍之介『秋』の世界へ 芥川龍之介が1920年(大正9年)4月に雑誌『中央公論』で発表した短編小説『秋』は、日本近代文学の歴史において、特に重要な作品の一つです。『羅生門』や『鼻』のように、古典や歴史的な物語から... -

芥川龍之介「神神の微笑」を徹底解説!あらすじから「煙草と悪魔」との比較まで

1. はじめに:一世紀を経てなお響く「日本人論」の傑作 芥川龍之介が1922年(大正11年)に世に問うた短編「神神の微笑」。この物語は、一人の宣教師が16世紀の日本で直面した文化的な葛藤を描きながら、単なる歴史小説の枠を超え、私たちに普遍的な問いを... -

芥川龍之介「妙な話」のあらすじと文学的考察【ネタバレあり】

1. はじめに 大正時代を代表する日本の作家、芥川龍之介(1892-1927)。彼はその短い生涯で、古今東西の文献から巧みに題材を得ながら、人間存在への鋭い洞察、洗練を極めた文章、そして知的な構成を特徴とする、数多くの珠玉の短編小説を世に送り出しまし... -

芥川龍之介『一塊の土』の徹底解説:大正期農村のリアリズムと人間のエゴイズム

I. はじめに:都会の作家が描いた、リアルな農村の人間ドラマ 芥川龍之介といえば、『羅生門』や『蜘蛛の糸』のように、知的で少し難しい作品を書く都会的な作家、というイメージが強いかもしれません。そんな彼が1924年(大正13年)に発表した『一塊の土... -

【徹底解説】芥川龍之介『蛙』- あらすじと万物我中心主義の風刺を読む

1917年、天才が放った短くも鋭い寓話 1917年(大正6年)、文壇は一人の若き天才の登場に沸いていた。その名は芥川龍之介。前年に発表した『鼻』が夏目漱石から絶賛され、一躍時代の寵児となった芥川は、この年、最初の短編集『羅生門』を刊行し、その地位... -

芥川龍之介「鼻」の徹底解説:あらすじ、主題「傍観者の利己主義」、夏目漱石の評価まで

はじめに:芥川龍之介の出世作「鼻」 1916年(大正5年)、文芸雑誌『新思潮』の創刊号を飾った芥川龍之介の短編小説「鼻」は、単なる一作品に留まらず、近代日本文学の歴史を語る上で欠かすことのできない、金字塔としてそびえ立つ作品である 。この作品の... -

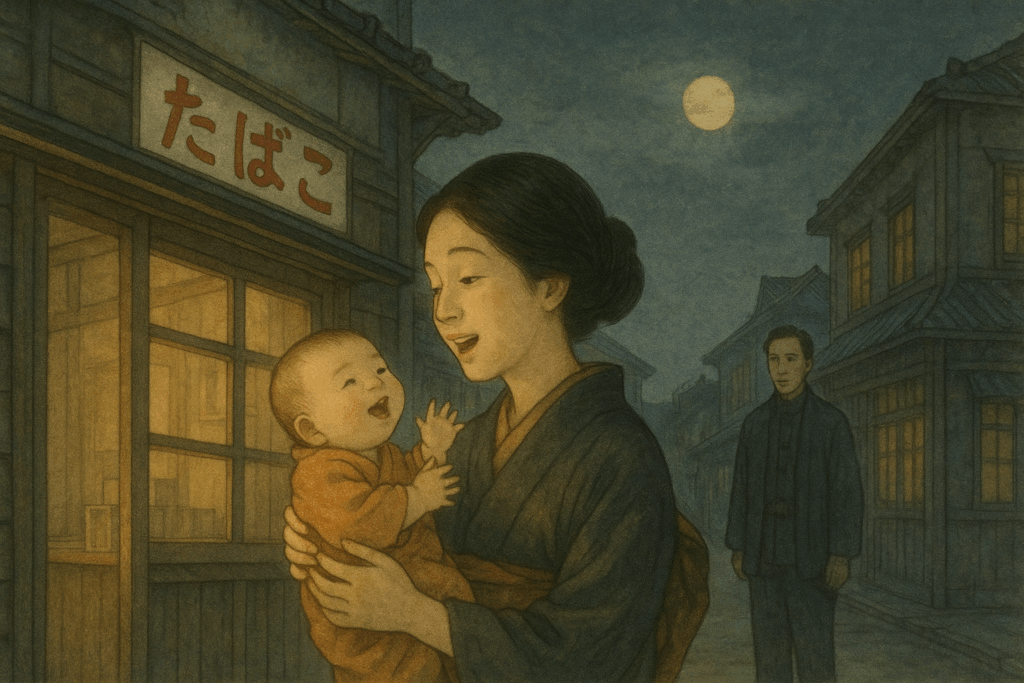

芥川龍之介「あばばばば」徹底解説:あらすじから時代背景、母性の深層まで

奇妙な題名に秘められた世界 芥川龍之介の後期を代表する短編「あばばばば」。多くの読者がまずその奇妙な題名に首を傾げるであろう 。「あばばばば」とは一体何を意味するのか。ある者は、作者の精神が錯乱し、意味をなさぬ言葉を発しているのではないか... -

江戸川乱歩「接吻」徹底解説:ネタバレあらすじと大正モダンが生んだ嫉妬の心理劇

大正14年の文壇に投じられた、江戸川乱歩「接吻」という名の心理劇 本稿は、日本探偵小説の父、江戸川乱歩がキャリア初期に発表した短編「接吻」について、その詳細な情報、ネタバレを含むあらすじ、そして作品の深層に迫る多角的な分析を提供するものであ... -

江戸川乱歩「一枚の切符」徹底解説:ネタバレあらすじと大正ミステリの深層

江戸川乱歩、初期の異色作「一枚の切符」が秘める射程 日本探偵小説の祖、江戸川乱歩。その輝かしいデビューは、1923年(大正12年)4月に雑誌『新青年』に掲載された「二銭銅貨」によって飾られた 。緻密な暗号解読を核とするこの本格探偵小説は、当時の読...