芥川龍之介– category –

-

芥川龍之介「ひょっとこ」論:仮面の下の空虚と分裂した自我

1. 作品の基本情報と成立背景 1.1. 作品の基本情報:鬼才の出発点 芥川龍之介の短編小説「ひょっとこ」は、1915年(大正4年)4月、彼が東京帝国大学の学生だった頃に、文芸雑誌「帝国文学」で発表された初期の重要作です。特筆すべきは、この時用いられた... -

芥川龍之介『運』は幸運か不運か?あらすじと結末の解釈を徹底考察

「もし神様から授かった『運』が、必ずしも心からの幸福を約束するものではなかったとしたら…?」 文豪・芥川龍之介が、そんな根源的で少しぞっとするような問いを投げかける短編小説『運』。あなたはこの物語を読み、主人公の女を「結果的に望みが叶った... -

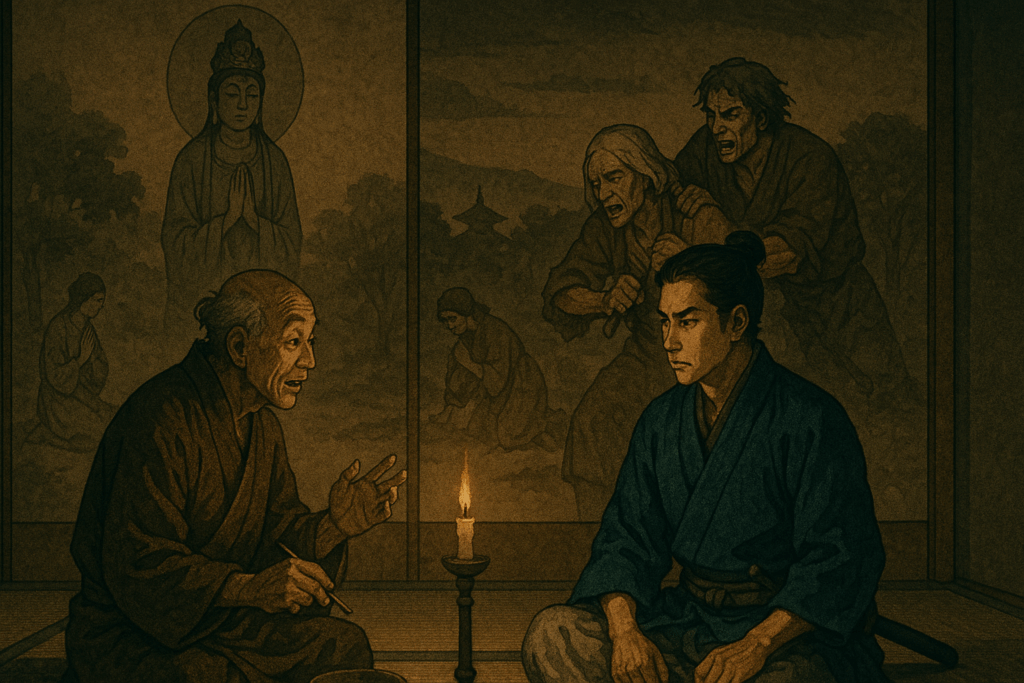

芥川龍之介『魔術』:欲望と芸術をめぐる深層分析

I. 作品の基本情報 著者、初版発行年、国、ジャンル 芥川龍之介の短編小説『魔術』は、1920年(大正9年)1月に、鈴木三重吉が立ち上げた児童文芸雑誌『赤い鳥』で発表されました 。作者は日本を代表する作家、芥川龍之介(1892-1927)で、この作品は彼の作... -

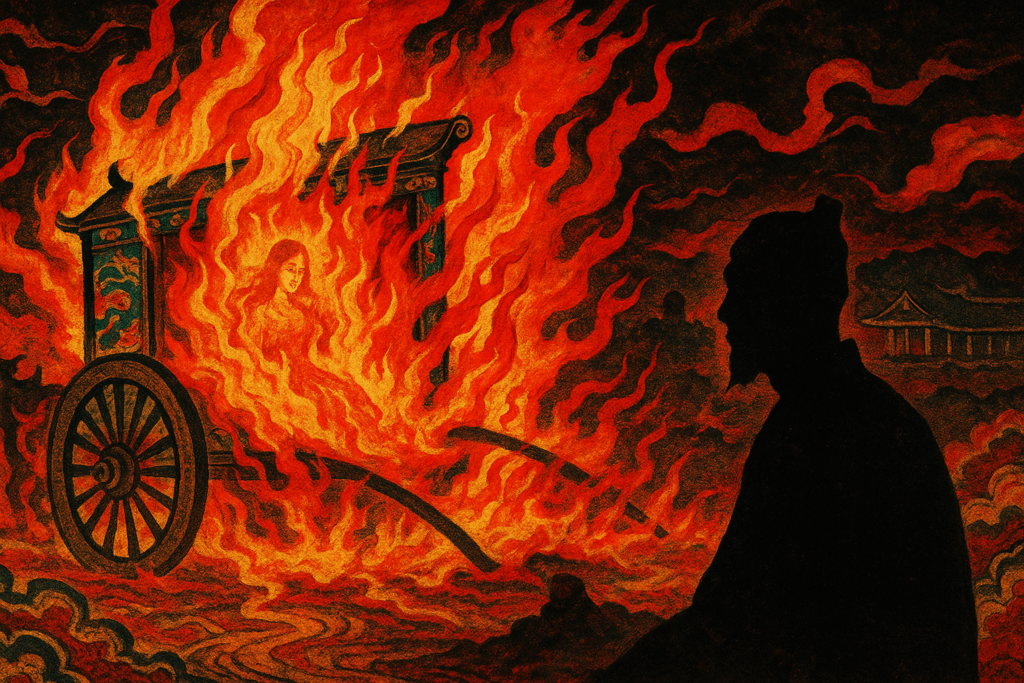

芥川龍之介「地獄変」徹底解説:芸術か、狂気か。あらすじから深層テーマまで

芥川龍之介の「地獄変」は、大正文学の金字塔であり、作者の代表作の一つとして揺るぎない地位を確立している文学作品である 。1918年に新聞連載という形で世に出て以来、その衝撃的な物語は数多くの読者に強烈な印象を刻みつけ、今日に至るまで文学史上で... -

なぜ少女は天国を捨てたのか?芥川龍之介「おぎん」の主題と結末の謎に迫る

I. はじめに 芥川龍之介と「切支丹物」 芥川龍之介(1892-1927)は、大正という、日本の近代化が急速に進んだ時代を代表する文学者の一人です。彼の作品は、鋭い知性、古典から西洋文学までを自在に取り入れた多彩な文体、そして人間存在の深淵を冷徹に見... -

芥川龍之介「煙草と悪魔」の徹底解説:あらすじから仕掛けられた巧妙な罠の考察まで

はじめに:煙草はいつ来た? 悪魔が広めた伝説とは この記事では、文豪・芥川龍之介が1916年(大正5年)に発表した短編小説「煙草と悪魔」について、そのあらすじや魅力を、誰にでも分かりやすく徹底解説していきます。この作品は、ただの不思議な物語とし... -

芥川龍之介「秋」を徹底解剖:あらすじ、登場人物の深層心理、大正の時代背景まで

はじめに:近代心理小説の傑作、芥川龍之介『秋』の世界へ 芥川龍之介が1920年(大正9年)4月に雑誌『中央公論』で発表した短編小説『秋』は、日本近代文学の歴史において、特に重要な作品の一つです。『羅生門』や『鼻』のように、古典や歴史的な物語から... -

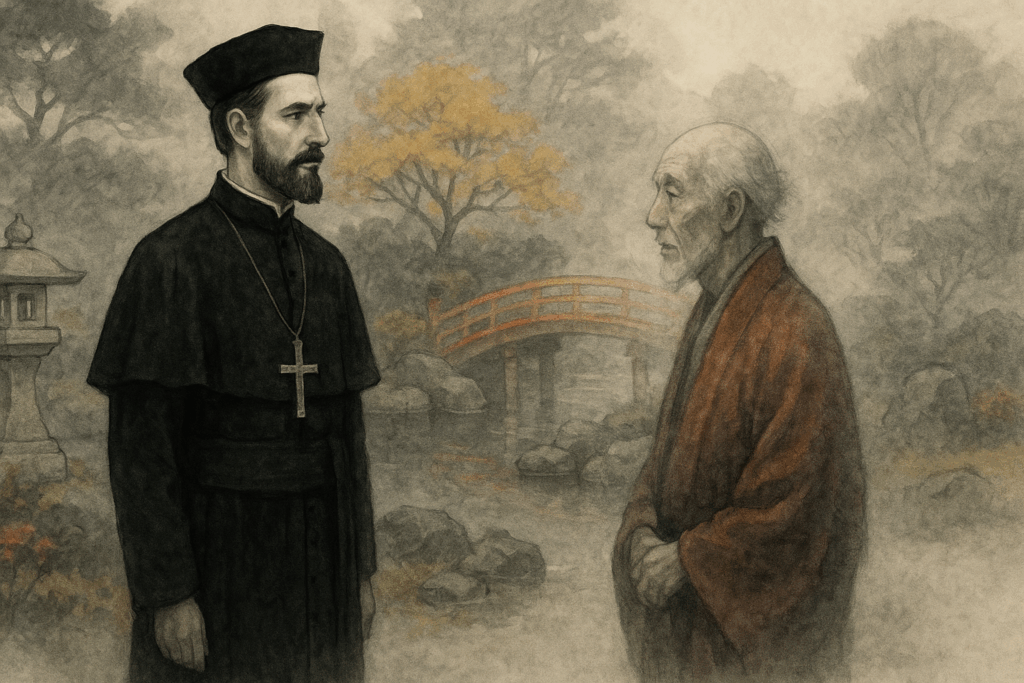

芥川龍之介「神神の微笑」を徹底解説!あらすじから「煙草と悪魔」との比較まで

1. はじめに:一世紀を経てなお響く「日本人論」の傑作 芥川龍之介が1922年(大正11年)に世に問うた短編「神神の微笑」。この物語は、一人の宣教師が16世紀の日本で直面した文化的な葛藤を描きながら、単なる歴史小説の枠を超え、私たちに普遍的な問いを... -

芥川龍之介「妙な話」のあらすじと文学的考察【ネタバレあり】

1. はじめに 大正時代を代表する日本の作家、芥川龍之介(1892-1927)。彼はその短い生涯で、古今東西の文献から巧みに題材を得ながら、人間存在への鋭い洞察、洗練を極めた文章、そして知的な構成を特徴とする、数多くの珠玉の短編小説を世に送り出しまし... -

芥川龍之介『一塊の土』の徹底解説:大正期農村のリアリズムと人間のエゴイズム

I. はじめに:都会の作家が描いた、リアルな農村の人間ドラマ 芥川龍之介といえば、『羅生門』や『蜘蛛の糸』のように、知的で少し難しい作品を書く都会的な作家、というイメージが強いかもしれません。そんな彼が1924年(大正13年)に発表した『一塊の土...

12