本– category –

-

短編「モノグラム」分析と読みどころ ─ 乱歩が描く記憶の罠

江戸川乱歩の短編小説「モノグラム」(1926年発表)は、わずか1万字余りの短編ながら、人間の記憶と認識の脆さを鋭く突く心理ミステリーの傑作である。本作は、血も涙もない猟奇的事件を扱う乱歩の代表作群とは一線を画し、日常の中に潜む心理的な謎と、そ... -

芥川龍之介「ひょっとこ」論:仮面の下の空虚と分裂した自我

1. 作品の基本情報と成立背景 1.1. 作品の基本情報:鬼才の出発点 芥川龍之介の短編小説「ひょっとこ」は、1915年(大正4年)4月、彼が東京帝国大学の学生だった頃に、文芸雑誌「帝国文学」で発表された初期の重要作です。特筆すべきは、この時用いられた... -

芥川龍之介『運』は幸運か不運か?あらすじと結末の解釈を徹底考察

「もし神様から授かった『運』が、必ずしも心からの幸福を約束するものではなかったとしたら…?」 文豪・芥川龍之介が、そんな根源的で少しぞっとするような問いを投げかける短編小説『運』。あなたはこの物語を読み、主人公の女を「結果的に望みが叶った... -

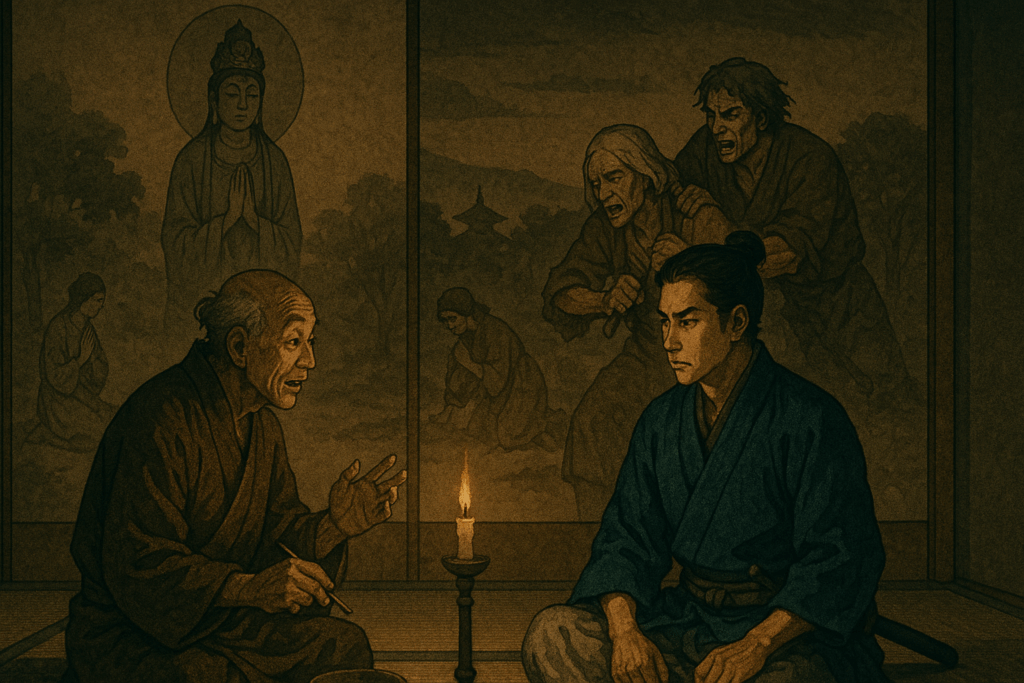

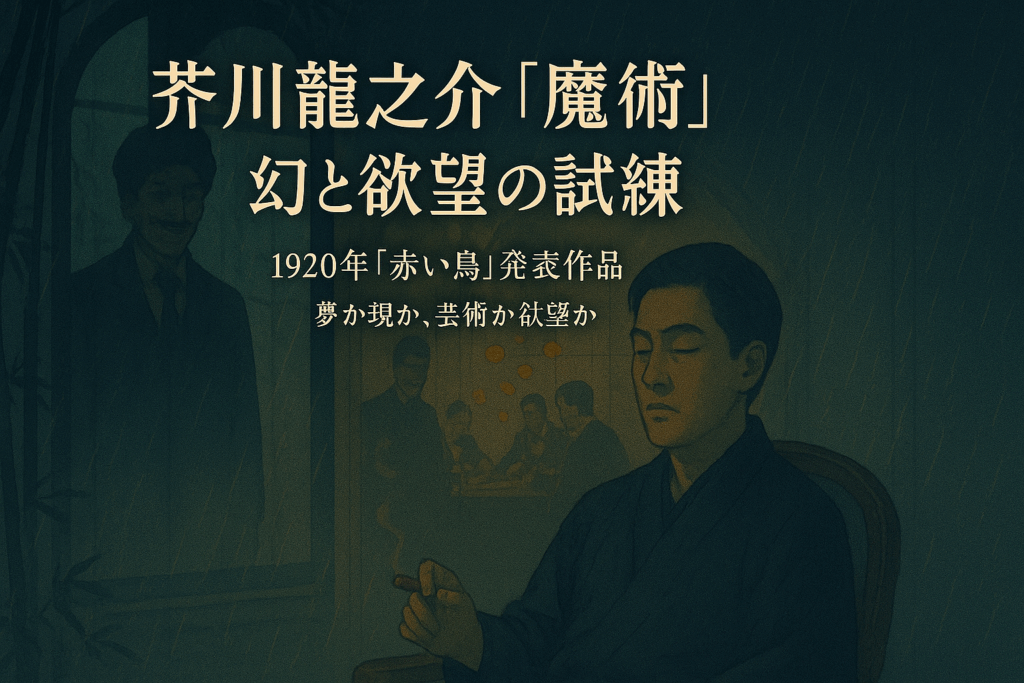

芥川龍之介『魔術』:欲望と芸術をめぐる深層分析

I. 作品の基本情報 著者、初版発行年、国、ジャンル 芥川龍之介の短編小説『魔術』は、1920年(大正9年)1月に、鈴木三重吉が立ち上げた児童文芸雑誌『赤い鳥』で発表されました 。作者は日本を代表する作家、芥川龍之介(1892-1927)で、この作品は彼の作... -

江戸川乱歩「D坂の殺人事件」を徹底解説。あらすじ(ネタバレあり)から名探偵・明智小五郎の誕生秘話、そして日本探偵小説史における金字塔と称される理由まで

はじめに:日本探偵小説の夜明けを告げた一作 1925年(大正14年)に発表された江戸川乱歩の短編小説「D坂の殺人事件」は、単なる一編の探偵小説という枠には収まりません。これは、日本における本格的な創作探偵小説の黎明を告げ、後世に計り知れない影響... -

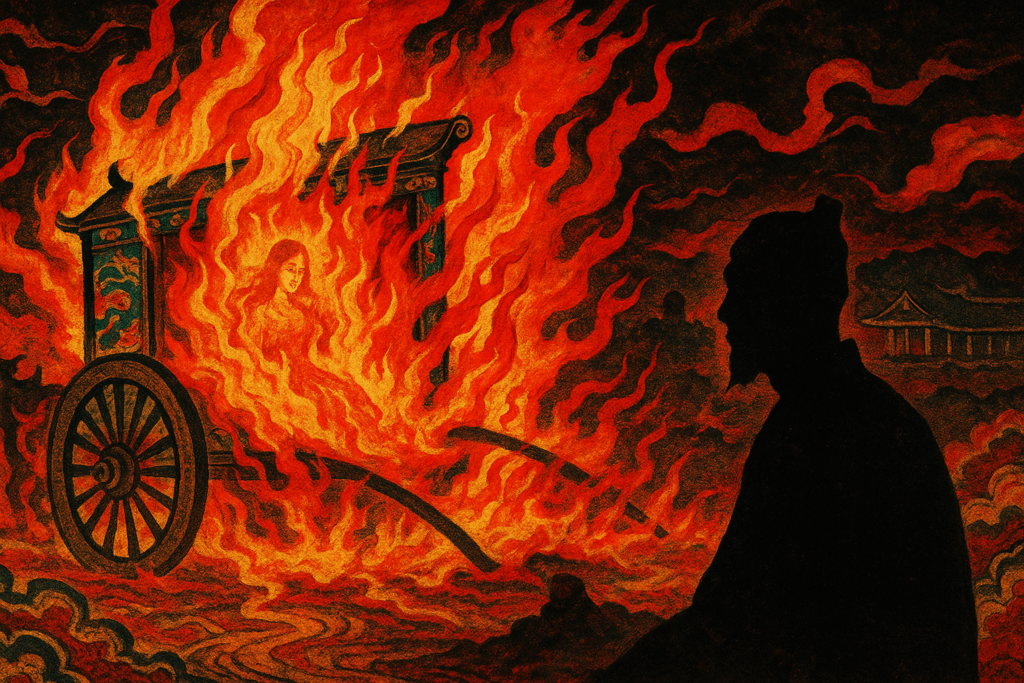

芥川龍之介「地獄変」徹底解説:芸術か、狂気か。あらすじから深層テーマまで

芥川龍之介の「地獄変」は、大正文学の金字塔であり、作者の代表作の一つとして揺るぎない地位を確立している文学作品である 。1918年に新聞連載という形で世に出て以来、その衝撃的な物語は数多くの読者に強烈な印象を刻みつけ、今日に至るまで文学史上で... -

なぜ少女は天国を捨てたのか?芥川龍之介「おぎん」の主題と結末の謎に迫る

I. はじめに 芥川龍之介と「切支丹物」 芥川龍之介(1892-1927)は、大正という、日本の近代化が急速に進んだ時代を代表する文学者の一人です。彼の作品は、鋭い知性、古典から西洋文学までを自在に取り入れた多彩な文体、そして人間存在の深淵を冷徹に見... -

芥川龍之介「煙草と悪魔」の徹底解説:あらすじから仕掛けられた巧妙な罠の考察まで

はじめに:煙草はいつ来た? 悪魔が広めた伝説とは この記事では、文豪・芥川龍之介が1916年(大正5年)に発表した短編小説「煙草と悪魔」について、そのあらすじや魅力を、誰にでも分かりやすく徹底解説していきます。この作品は、ただの不思議な物語とし... -

江戸川乱歩『二銭銅貨』徹底解説:日本探偵小説の幕開けを告げた傑作のあらすじと謎(ネタバレあり)

はじめに:日本ミステリーの原点、江戸川乱歩『二銭銅貨』 この記事では、江戸川乱歩の記念碑的な処女作『二銭銅貨』を、様々な角度から深く掘り下げて解説します。単なるあらすじの紹介に留まらず、作品が生まれた歴史的背景、緻密に計算されたプロットの... -

江戸川乱歩「二廃人」徹底解説:ネタバレあらすじと心理操作の恐怖

はじめに:大正時代に生まれた異色の傑作「二廃人」 1924年(大正13年)6月、雑誌『新青年』に掲載された江戸川乱歩の短編小説「二癈人」(にはいじん)は、日本の探偵小説史において、ひときわ異彩を放つ傑作です。1923年のデビュー作「二銭銅貨」で、鮮...