はじめに:煙草はいつ来た? 悪魔が広めた伝説とは

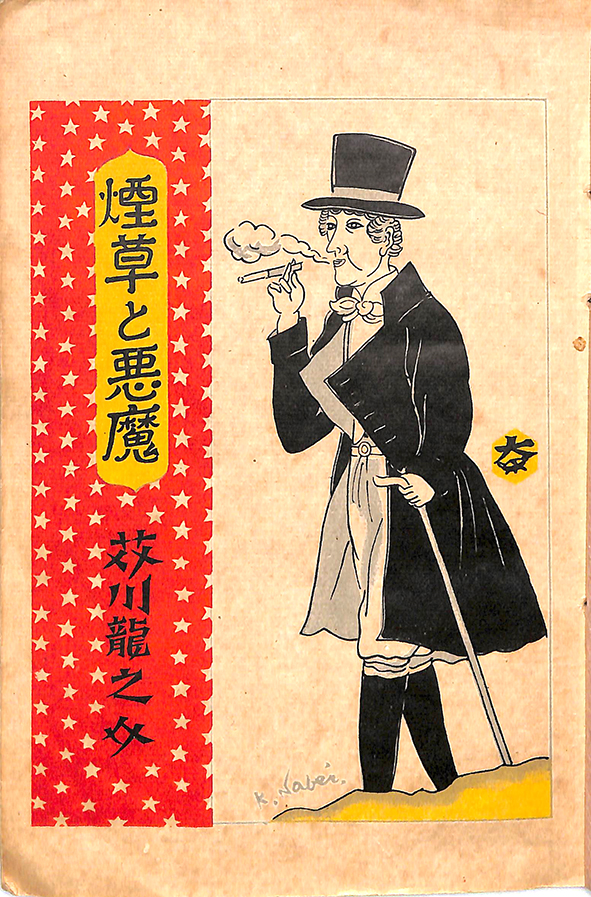

この記事では、文豪・芥川龍之介が1916年(大正5年)に発表した短編小説「煙草と悪魔」について、そのあらすじや魅力を、誰にでも分かりやすく徹底解説していきます。この作品は、ただの不思議な物語として終わらない、奥深い面白さを持っています。芥川の「切支丹物(きりしたんもの)」と呼ばれる作品群の中でも、西洋文化をどう受け入れるか、善と悪とは何か、そして人間の本質とは何かを鋭く問いかける、非常に重要な一作です。

出典:sanmitu.com

物語の冒頭で芥川が巧みに指摘するように、日本に煙草がいつ伝わったのか、実は歴史的にはっきりしていません 。ポルトガル人が天文年間(1532-1555)に伝えたという説もあれば、慶長年間(1596-1615)に伝わったという説もあり、確かな証拠はないのです 。芥川は、この歴史の「隙間」ともいえる曖昧さを利用して、「煙草は悪魔が日本に持ち込んだ」という大胆な伝説を、まるで真実であるかのように語り始めます 。

この記事では、こうした歴史的背景と物語の仕掛けを丁寧に読み解き、作品に隠された幾重もの意味を探っていきます。そして、物語の中で投げかけられる有名な一節、「誘惑に勝つたと思ふ時にも、人間は存外、負けてゐる事がありはしないだらうか」 という問いを深く考えてみたいと思います。この問いこそが、物語全体を貫くテーマであり、現代の私たちにも突きつけられた課題なのです。

作品の基本情報。

| 項目 | 詳細と典拠 |

| 作品名 | 煙草と悪魔 |

| 著者 | 芥川龍之介 |

| 初出 | 『新思潮』1916年(大正5年)11月号 (初出時の題名は「煙草」) |

| 単行本刊行 | 1917年(大正6年)11月、新潮社より短編集『煙草と悪魔』として刊行 |

| ジャンル | 短編小説、切支丹物 |

| 文字数 | 約7,010字 |

よくわかる!あらすじ(ネタバレあり)

発端:悪魔、日本に来るも、ひどく退屈する

物語の舞台は、フランシスコ・ザビエルが日本にキリスト教を伝えに来た1549年頃 。彼の布教団一行には、なんと宣教師に化けた悪魔が紛れ込んでいました 。作者は「南蛮の神が来たと同時に、南蛮の悪魔が来るのは当たり前のことだ」と語ります。この悪魔の目的は、キリスト教を信じる人々を誘惑し、堕落させること。しかし、当時の日本にはまだキリスト教が広まっておらず、誘惑すべき信者が一人もいなかったのです 13。これには悪魔も困り果て、ひどい退屈に悩まされることになりました 。

展開:悪魔、園芸を始め、牛商人と賭けをする

あまりの退屈さに耐えかねた悪魔は、奇妙な暇つぶしを思いつきます。それは「園芸」でした 。彼は西洋を出るときから、様々な植物の種を耳の穴に隠し持っていたのです 。ザビエルの許可を得て畑を借りると、悪魔はせっせと農作業に励み始めました。やがて畑には、誰も見たことのない、幅の広い緑の葉と、可憐な薄紫の花をつける不思議な植物が育ちます。

ある日、その畑のそばを通りかかった牛商人が、珍しい花に目を奪われ、悪魔に声をかけました。「もし、お上人様、その花は何でございますか」。悪魔は答えず、代わりに一つの賭けを持ちかけます。「もし、三日のうちにこの植物の名を当てられたら、この畑のものを全部お前にやろう。だが、もし当てられなかったら――その時は、お前の体と魂を貰うことにする」 。

牛商人は、珍しい植物が手に入るという魅力に負け、うっかりこの危険な契約に同意してしまいます。

危機:追い詰められた牛商人の一計

悪魔の正体と賭けの恐ろしさを知った牛商人は、自分の軽率さを激しく後悔しました 。このままでは、魂も体も地獄行きです。彼は三日三晩、寝ずに悪魔を出し抜く方法を考え抜きました 。そしてついに、あるずる賢い作戦を思いつきます。

約束の三日目の夜、牛商人は悪魔の畑にこっそり忍び寄り、連れてきた自分の牛をけしかけて、悪魔が大切に育てた畑をめちゃくちゃに踏み荒らさせたのです 。

結末:逆転勝利?しかし、その結果…

大きな物音と牛の鳴き声で目を覚ました悪魔は、寝ぼけ眼で窓から顔を出すと、怒りに任せて大声で叫びました。

「この畜生、何だって、おれの煙草(たばこ)畑を荒らすのだ」

物陰に隠れてその様子をうかがっていた牛商人の耳に、その言葉はまるで「神の声のように」響きました 。

こうして植物の名前を知った牛商人は、見事賭けに勝ち、悪魔を出し抜いて煙草畑をすべて自分のものにしました。一見すると、知恵のある人間が悪魔の誘惑に打ち勝った、めでたしめでたしの結末です。

しかし、物語はここで終わりません。作者の芥川自身が登場し、この話が持つもっと深い意味について語り始めます。

牛商人は確かに自分の魂を救いました。しかしその代わりに、人間を誘惑する恐ろしい嗜好品「煙草」が、彼の勝利をきっかけに日本中に広まってしまったのです。悪魔は一人の魂をめぐる小さな賭けには負けましたが、日本社会全体を堕落させるという大きな目的から見れば、むしろ大成功を収めたのではないでしょうか。芥川は、この何とも皮肉な問いを読者に投げかけ、物語を締めくくるのです 。

深掘り分析:「煙草と悪魔」に隠された3つの面白さ

「負けて勝つ」という悪魔の巧妙な罠

この物語の最も中心的なテーマは、悪魔が賭けに「負けた」ように見えて、実は「勝っている」という逆説的な構造にあります。牛商人の魂という小さな視点で見れば、悪魔は計略にはまった敗北者です。しかし、日本社会全体に「煙草」という悪徳を広めたという大きな視点で見れば、彼は紛れもない勝利者なのです 。

この構造は、単なる皮肉を超えた深い意味を持っています。芥川は、悪の本質が、直接的な勝利にあるのではなく、人間の知恵や勝利への欲望そのものを利用して、より広く、長く続く影響を与える点にあることを示しています。物語の終わりにある「悪魔は、ころんでも、ただは起きない」 という一文が、このテーマを象徴しています。

流れを整理すると、牛商人は知恵を働かせて悪魔を出し抜き、魂を救います。これが直接的な結果で、悪魔の「敗北」です。しかし、その行為が間接的な結果として、堕落の象徴である煙草を日本中に広めます。これが悪魔の本当の「勝利」です。つまり、悪魔の「失敗」は、実はより大きな「成功」のためのステップだったのです。

ここから見えてくるのは、善と悪の戦いは単純な勝ち負けで決まるものではなく、一つの勝利が、より大きな敗北の種をまくこともあるという、世界の複雑さです。これは、有名なゲーテの『ファウスト』で悪魔メフィストフェレスが自らを「常に悪を望みながら、常に善を為す力の一部」と語る 構造を、芥川がひっくり返して見せたものとも言えます。つまり、「善(魂を救うこと)を求める人間の行動が、結果として悪(社会の堕落)を生んでしまう」という、非常にシニカルな世界観が示されているのです。

良いものと悪いものはセットでやってくる

物語は「南蛮の神が渡来すると同時に、南蛮の悪魔が渡来する」 10 という、意味深な言葉から始まります。これは、キリスト教という「善」と、悪魔という「悪」が、西洋文明という一つのパッケージとして、切り離せない関係にあることを示しています 。

芥川は、異文化を受け入れることは、決して「良いもの」だけを選んで取り入れるような単純な話ではない、という冷静な視点を持っています。善の光が強ければ、その影である悪もまた濃くなる。聖人ザビエルの来日が、必然的に悪魔の来日を伴うという設定は、文明や宗教そのものに対する芥川の少し疑い深い態度を反映しています。そして物語の展開は、まさにその通りになります。

キリスト教の布教は信者がいないため停滞しますが、悪魔がもたらした「悪」の産物である煙草は、賭けの末にあっという間に日本中に広まっていくのです。

この対比は、日本という国が、西洋から来た高尚な「善」(厳しい教えを持つ宗教)よりも、人間の欲望に直接訴えかける身近な「悪」(嗜好品という形の堕落)の方を、より簡単に、熱心に受け入れたのではないか、という皮肉な問いを投げかけています。このテーマは、芥川の別の切支丹物『神神の微笑』とセットで読むとより深く理解できます。

『神神の微笑』では、日本の風土が、外国から来た神々すらも変質させて自分の一部にしてしまう力が描かれます 。『煙草と悪魔』は、その前の段階として、そもそも文化のどの部分が受け入れられやすいかという「選択」の時点で、すでに皮肉な運命が決まっていることを示唆しているのです。

人間くさい悪魔と、悪魔のような人間

この作品に登場する悪魔は、ツノや翼を持つような伝統的な悪魔のイメージ 21 とは違い、驚くほど人間臭く描かれています。彼は世界征服を企むような大悪党ではなく、まず何より「退屈」に苦しみ 、ロシアの民話を引き合いに出されるほど「労働が嫌い」で 、日本のお寺の鐘の音に心が和んでしまう一面もあります 。そしてクライマックスでは、大切に育てた畑を荒らされ、本気で腹を立てて怒鳴り散らすのです 。

一方、彼と対決する牛商人は、熱心なキリスト教徒のはずなのに、悪魔を出し抜くために「卑怯な手段」 とも言えるずる賢い作戦を使います。彼はピンチに陥ったとき、神に祈るのではなく、自分の知恵と策略で乗り切ろうとします。

芥川は、この対照的なキャラクター設定を通じて、善と悪の境界線をわざと曖昧にしています。悪魔はどこか憎めない存在として、人間は自分の利益のためには悪魔のような知恵を働かせる存在として描かれます。これにより、読者は単純な善悪の物語に落ち着くことができず、善と悪が複雑に絡み合った人間の心の奥底を覗き込むことになるのです 。

悪魔の「悪」は壮大な計画ではなく個人的な感情から生まれ、人間の「善」は自分を守りたいという本能によって簡単に形を変えてしまう。この構図は、芥川作品に共通する、人間のエゴイズムに対する鋭い視点(例えば『羅生門』)と繋がっています。異国情緒あふれる設定を使いながらも、その中心で描かれているのは、時代や文化を超えた普遍的な人間の姿なのです。

文学・歴史的背景からもっと楽しむ

トルストイ『イワンのばか』との関係

作中で芥川は、悪魔の性格を説明する際に「イワンの妹に叱られた程、労働の嫌な悪魔」 という一文を入れています。これは、ロシアの文豪トルストイの有名な民話『イワンのばか』を引用したものです 。

トルストイの作品では、純朴で働き者の主人公イワンが悪魔の誘惑に打ち勝ち、労働は人間にとって最も尊いものとして描かれます 。しかし、芥川はこの話を引用しつつ、その意味をひっくり返します。芥川の描く悪魔は、労働そのものに価値を見出していません。彼が農作業をするのは、退屈しのぎと、「道徳的な眠気を払うため」 であり、労働は美徳ではなく、退屈を紛らわすための手段に過ぎないのです。

この引用は、単に芥川が博識であることを見せたいわけではありません。トルストイが描くような素朴な善や労働の神聖さを、近代的な知識人としての少し冷めた視点から見つめ直す試みです。芥川は、西洋文学の物語をただ真似るのではなく、それを自分のシニカルな世界観の中に巧みに取り込み、全く新しい意味を与えているのです。

「切支丹物」シリーズの中での位置づけ

この作品は、『奉教人の死』 や『神神の微笑』 などと並ぶ、芥川の「切支丹物」を代表する一作です。これらの作品群は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけてのキリスト教伝来という歴史的な出来事をテーマにしながら、信仰、疑い、文化の衝突といった普遍的な問題を探求しています。

特に『神神の微笑』と比較すると、この作品の面白さがさらに増します。『神神の微笑』では、宣教師オルガンティノが、キリスト教の神でさえも、日本の土着の神々によって変えられ、吸収されてしまうという、底なし沼のような日本の「霊的風土」に恐怖します 。この作品が外国から来た「宗教(善)」がどう変わるかを描いているのに対し、『煙草と悪魔』は、外国から来た「悪徳(悪)」がどう広まるかを描いています。この二つを並べて読むと、芥川の冷静な「日本人論」が見えてきます。

つまり、日本の文化は、高尚な理念には抵抗して骨抜きにする一方で、人間の欲望に直接訴えかける悪徳には、驚くほど無防備に、そして素早くそれを受け入れてしまうのではないか、という見方です。

物語の最後で、悪魔はキリスト教弾圧と共いったん日本を去り、「明治以後、再び、渡来した」がその後の行方は分からない、と書かれています 。これは、近代化(西洋化)によって、この「善と悪の輸入」という構造が、もっと見えにくい形で現代まで繰り返されていることを強く暗示しているのです。

まるで本物の歴史? 偽史的な語り口の巧みさ

芥川は、この物語を書くにあたり、非常に巧みな「枠物語」という手法を使っています。彼は物語の最初と最後で、まるで歴史家のように客観的で冷静な語り口を用います 。まず煙草が伝わった時期に関する歴史上の諸説(天文年間説、慶長年間説)を公平に紹介し 、物語の途中では、アナトール・フランスという作家の名を出し、結びではラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の説に言及します 。

この手法の効果は絶大です。「悪魔が煙草を持ってきた」という、本来はあり得ない伝説に、不思議な説得力と本物らしさが生まれます。読者は、フィクションを読みながらも、まるで歴史の一説を読んでいるかのような感覚に陥ります。この「偽の歴史」のような枠組みが、中心にある寓話を「本当にあったかもしれない伝説」のように感じさせているのです。

これは芥川の得意技であり、古い文献や歴史から話の種を見つけ、それを独自の解釈で新しい物語に作り変える他の作品とも共通する特徴です。この手法は、単に物語を面白くするだけでなく、「歴史」や「伝説」がどう作られ、語られていくのか、というより大きな問いを私たちに投げかけています。私たちが信じている「史実」と、人々が語り継いできた「物語」の境界線は、本当にそんなにハッキリしているのでしょうか、と。

結論:誘惑に勝つとは、本当はどういうことか

ここまで分析してきたように、芥川龍之介の「煙草と悪魔」は、単に煙草の由来を語る昔話風の作品ではありません。それは、

①負けたように見せかけて勝つ悪魔のずる賢さ、

②善と悪を切り離せない異文化受容の現実、

③そして善悪の境界が揺らぐ人間の心の奥深さ、

といった幾重にも重なるテーマを持った、非常に知的で面白い寓話なのです。

芥川がこの作品を発表してから100年以上が経った今でも、彼が投げかけた問いの鋭さは全く失われていません。

牛商人は、魂を奪われるという目先の危機を自分の知恵で乗り切りました。しかし、その「勝利」は、結果として社会全体に悪徳が広まるという、より大きな災いを招いてしまいました。これは、短期的な利益や目先の勝利を追い求めるあまり、長期的で本質的な敗北を喫してしまうという、現代社会の様々な場面にも通じる普遍的な教訓を含んでいます。

「誘惑に勝つたと思ふ時にも、人間は存外、負けてゐる事がありはしないだろうか」 。この芥川の問いは、物語の世界を飛び越え、読者一人ひとりの心に鋭く突き刺さります。私たちが日々手にしている「勝利」や「成功」は、本当にそうなのでしょうか。それとも、それこそが悪魔が仕掛けた、より巧妙で、より根深い罠の始まりではないのでしょうか。この短い物語は、私たちに痛烈な自己反省を促す、永遠の問いを投げかけているのです。

コメント