江戸川乱歩、初期の異色作「一枚の切符」が秘める射程

日本探偵小説の祖、江戸川乱歩。その輝かしいデビューは、1923年(大正12年)4月に雑誌『新青年』に掲載された「二銭銅貨」によって飾られた 。緻密な暗号解読を核とするこの本格探偵小説は、当時の読書界に衝撃を与え、乱歩の名を一躍高らしめた。しかし、そのわずか3ヶ月後、同じく『新青年』の7月号に発表された一編の短編が、乱歩のもう一つの、そしてより深遠な文学的野心を示していたことは、あまり知られていない。その作品こそが「一枚の切符」である。

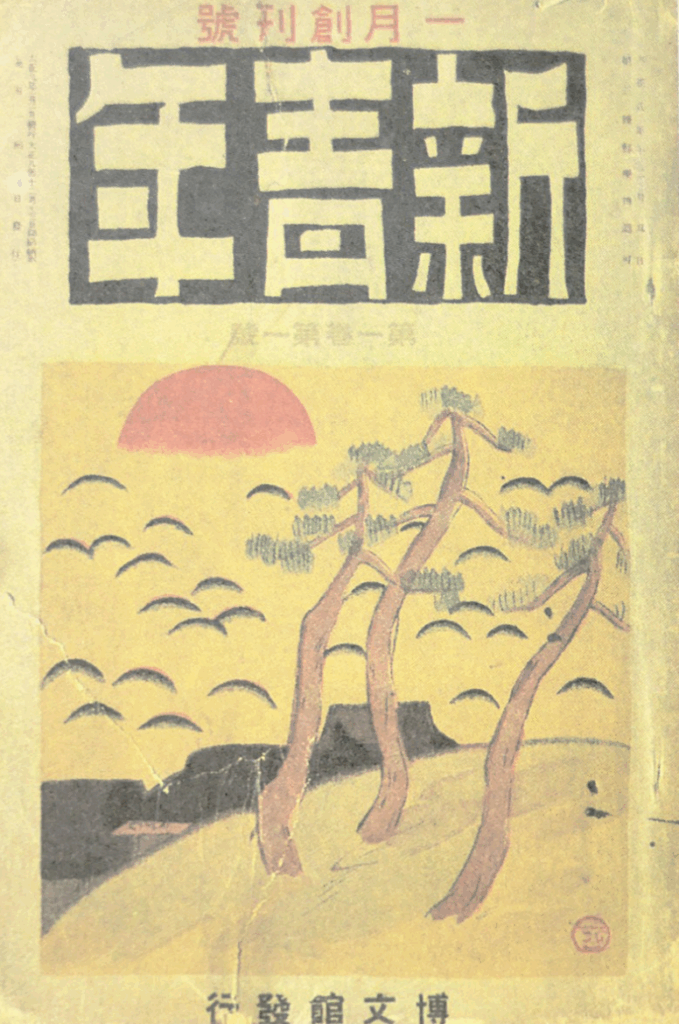

「新青年」創刊号(1920年1月号)の表紙

出典:wikipedia

「二銭銅貨」が受けた熱狂的な歓迎とは対照的に、「一枚の切符」に対する当時の反響は芳しいものではなかった 。一見すると、これは論理の明晰さで喝采を浴びた新進作家が、次作で期待を裏切ったかのように見えるかもしれない。しかし、本稿がこれから論証するように、この評価は作品の価値を正当に捉えたものではない。むしろ、「一枚の切符」の真価は、その難解さと意図的な曖昧さの中にこそ存在する。

この物語は、単なる犯人当ての遊戯ではない。それは、論理そのものの危うさ、真実の相対性、そして人間の心理に潜む暗い情念をえぐり出す、極めて野心的な試みであった 。

本作が提示する本当の「謎」とは、事件の真相がどうであったか、ということ以上に、推理という行為がいかにして特定の「真実」を構築し、あるいは捏造しうるか、という点にある。この意味で、「一枚の切符」は、日本の探偵小説が単なる娯楽から、人間存在の根源を問う文学形式へと飛躍する可能性を秘めた、早熟な問題作であったと言える。本稿では、この過小評価されてきた初期の傑作を、その歴史的文脈から詳細なあらすじ、そして多角的な深層分析に至るまで、徹底的に解剖していく。

発表の舞台:1923年、雑誌『新青年』と探偵小説の黎明

江戸川乱歩の「一枚の切符」を正しく理解するためには、その作品が産み落とされた揺りかご、すなわち雑誌『新青年』の特異な性格を把握することが不可欠である。『新青年』は単なる探偵小説専門誌ではなかった。それは1920年代から1930年代にかけての「大正モダニズム」を体現する、文化的な発信拠点であった 。

博文館から1920年に創刊されたこの雑誌は、都会に住む知識階級の青年層を主な読者とし、「都会的雑誌」としての地位を確立していた 。その誌面は、探偵小説のみならず、現代小説、映画・演劇・スポーツの話題、さらには最先端のファッションを紹介する「わ゛にてい・ふえいあ」(Vanity Fair)や、音楽評論、海外の新刊情報といった多彩なコラムで埋め尽くされていた 。編集方針は明確で、他誌がやらない「新しいこと」を常に追求し、翻訳探偵小説と創作探偵小説を二本柱としながらも、現代風の洗練された誌面作りが徹底されていた 。

このような環境は、日本における創作探偵小説の発展にとって決定的な役割を果たした。当時、他の娯楽雑誌が探偵小説をほとんど扱わなかったため、『新青年』は日本の作家が独創的な作品を発表できるほぼ唯一の舞台となったのである 。

ポー、ドイル、クリスティといった欧米の巨匠の翻訳作品が読者の推理小説への渇望を刺激する一方で、1923年の江戸川乱歩の登場は、日本人作家による創作の時代の幕開けを告げた 。乱歩の成功は、横溝正史、甲賀三郎、夢野久作といった後続の才能を次々と輩出する起爆剤となったのである 。

この文化的背景こそが、「一枚の切符」のような作品が生まれ得た土壌であった。もし『新青年』が単なる大衆娯楽誌であったなら、解決が宙吊りにされ、読者を不安に陥れるような本作は、編集段階で拒絶されたかもしれない。しかし、『新青年』の編集者と読者は、単なる謎解きのカタルシスだけでなく、より知的で、時には不穏な刺激を求めていた。探偵小説を、モダンアートや海外文学と同列の、知的なエンターテインメントとして受容する素地がそこにはあった。

したがって、『新青年』という媒体は、乱歩の挑戦的な物語を単に掲載しただけでなく、それが文学的な射程を持つ作品として読まれることを可能にする、文化的な正当性を与えたのである。

詳細なあらすじ(ネタバレあり):二つの推理が織りなす事件の全貌

「一枚の切符」の物語構造は、一直線に真相へと向かうものではない。それは、一つの事件に対して提示される二つの対立する「論理的な」推理のせめぎ合いとして展開される。この構造こそが、本作の核心をなす。

発端:富田博士夫人の謎の轢死

物語は、著名な学者である富田博士の妻が、博士邸の裏手を通る線路で轢死体となって発見される場面から始まる 。当初、事件は単純な自殺として処理されるかに見えた。夫人の懐からは、長年患っていた肺病を苦にして自ら命を絶つ旨を記した遺書が発見されたからである 。

この事件の第一発見者の群衆の中に、物語の語り手である学生・左右田五郎(そうだ ごろう)がいた。彼は日課の早朝散歩の途中で偶然現場に居合わせ、検死の初期段階を目撃することになる 。この偶然の立ち会いが、後に事件の様相を百八十度転換させるきっかけとなる。

警察の推理:名刑事・黒田による「夫殺害説」の構築

単純な自殺事件と思われた事態は、和製シャーロック・ホームズの異名を持つ名刑事・黒田の登場によって一変する 。彼は、現場の些細な矛盾点から他殺の可能性を嗅ぎ取り、冷徹な論理で「夫殺害説」を構築していく。

第一の証拠は、医学的所見である。警察医は、轢死体の傷口からの出血が極めて少ないことに気づく。これは、列車に轢かれる前に被害者がすでに死亡していたことを示唆するものであった。後の解剖により、死因が服毒死であることが確定する 。

第二の証拠は、現場の足跡である。線路へと続くぬかるみには、被害者である夫人のものと思われる足跡が一切存在しなかった 。そこにあったのは、大股の男物の短靴の足跡のみであった。さらに、その足跡は踵(かかと)の部分が異常に深く地面に食い込んでおり、何か重いものを運んだ痕跡を明確に示していた 。

第三の証拠は、その短靴そのものである。黒田刑事の執拗な捜査により、問題の足跡に完全に一致する短靴一足が、富田博士邸の奥座敷の縁の下から発見される。そして召使いの証言により、それが博士の常用する靴であることが判明する 。

第四の、そして決定的な証拠は、偽造された遺書である。博士の書斎の屑籠から、夫人の手紙を手本にして彼女の筆跡を練習した反故紙が発見される 。これは、犯人が自殺に見せかけるために周到な準備をしていたことを物語る。

これらの証拠を積み重ね、黒田刑事は以下の結論に達する。すなわち、富田博士は妾との生活を望み、邪魔になった妻を毒殺。自殺に見せかけるため遺書を偽造し、自らの靴を履いて妻の死体を線路まで運び、列車による轢断を待った後、何食わぬ顔で現場に駆けつけた、というものである 。この見事な推理により、世評高き富田博士は一転して殺人容疑者として逮捕される 。

左右田五郎の反論:一枚の切符が暴く「妻の復讐劇」

世間が黒田刑事の推理に納得する中、ただ一人、その説に敢然と異を唱える者がいた。富田博士を深く尊敬する左右田五郎である。彼は友人である松村に対し、博士の逮捕は誤りであり、事件の真相は全く別のところにあると熱弁する。その際、彼は博士の偉大さと比較して、被害者である夫人を「たかが一人のヒステリー女」と断じ、偉大な学者がそのような女のために社会から葬られることの不条理を説く 。

左右田が提示する反論の根拠は、彼が現場で密かに拾得し、警察には提出していない一つの物証であった。それは、三等急行列車の貸し枕の代金受取切符、すなわち「一枚の切符」である 。この切符には事件の前日の日付印が押されており、左右田によれば、線路脇にあった五、六貫(約20kg)はあろうかという大きな石の下から発見されたという 。

この「一枚の切符」を基点として、左右田は黒田刑事の推理を鮮やかに覆していく。

まず、足跡の謎。なぜ踵の深い足跡が残されていたのか。左右田の説はこうである。夫人が、夫に殺人の罪を着せるという恐るべき復讐計画を立てた。彼女は夫の短靴を履き、死体の重さを偽装するために博士邸の庭から重い石を抱えて線路まで運んだ。これにより、あたかも誰かが死体を運んだかのような足跡が作り出されたのである 。

次に、靴紐の謎。左右田は、博士の飼い犬ジョンを使った複雑な状況証拠を提示する。夫人が庭石を運ぶ際、ジョンに吠えられた。夫人は犬を追い払うために靴紐を解いて投げ与えたが、犬が靴紐を結び直すことは不可能である。この些細な点から、靴を履いていたのが博士ではなく夫人であったことを「証明」しようと試みる 。

これらの再解釈に基づき、左右田は事件の全体像を「妻の復讐劇」として描き出す。夫人は長年の病苦に厭世感を抱くと同時に、自分を裏切り妾を囲う夫への激しい憎悪を募らせていた。そして、自らの死をもって、厭世自殺と夫への復讐という二重の目的を達成しようと企んだ。すなわち、自ら毒を呷って命を絶ち、同時にすべての状況証拠が夫を犯人として指し示すように画策したのである 。左右田はこの驚くべき推理を新聞社へ投書し、博士の無実を訴えたのであった 。

物語の結末は、しかし、この鮮やかな逆転劇では終わらない。左右田の長広舌を聞き終えた松村が、核心的な問いを投げかける。「その切符は、本当に石の下にあったのかい?」。この問いに対し、左右田は直接答えず、ただ不気味に「にやり」と笑って顔を背ける。この一笑によって、彼の語った推理の信憑性そのものが根底から揺るがされ、物語は完全な宙吊り状態で幕を閉じる 。

| 証拠物件 / 手がかり (Evidence / Clue) | 黒田刑事の推理(夫犯人説) (Detective Kuroda’s Theory: Husband as Murderer) | 左右田五郎の推理(妻の復讐自殺説) (Sōda Gorō’s Theory: Wife’s Revenge Suicide) |

| 服毒 (Poisoning) | 夫が妻を毒殺し、線路に運んだ。 | 妻が自ら毒を飲んだ。 |

| 重い足跡 (Heavy Footprints) | 夫が妻の死体を運んだためにできた。 | 妻が重い石を運んで足跡を偽装した。 |

| 富田博士の短靴 (Dr. Tomita’s Shoes) | 犯行時に夫が使用した。 | 妻が夫を犯人に見せかけるために履いた。 |

| 偽造された遺書 (Forged Suicide Note) | 夫が妻の筆跡を真似て作成した。 | 妻が自らの意志で書き残した。 |

| 一枚の切符 (A Single Ticket) | 事件とは無関係の偶然のゴミ。 | 妻が足跡偽装のトリックを暗示するために意図的に残した、事件の核心を握る証拠。 |

| 動機 (Motive) | 夫が愛人のために妻を邪魔に思った。 | 病苦による厭世自殺と、不実な夫への復讐という二重の目的。 |

深層分析:探偵小説の枠組みを揺るがす三つの視点

「一枚の切符」の価値は、その巧みなプロット展開に留まらない。この物語は、探偵小説というジャンルの根幹をなす「論理」と「真実」の関係を問い直し、大正という時代の価値観を映し出し、そして乱歩自身の作家としての方向性を決定づける、重層的なテクストである。

視点一:真実の相対性――「信頼できない語り手」と論理の危うさ

本作が探偵小説として極めて異色なのは、最終的に「真実」を確定させない点にある。物語は黒田刑事の「夫犯人説」と左右田五郎の「妻の復讐自殺説」という、二つの完璧に論理的な、しかし全く相容れない解釈を提示する。そして、読者はどちらが真実であるかを判断する術を持たないまま、物語の外に放り出される。

この構造の鍵を握るのが、語り手である左右田五郎の存在である。彼は客観的な探求者ではない。彼の推理の出発点は、尊敬する富田博士を救いたいという極めて個人的な願望である 。彼は、自らの望む結論(博士の無罪)をまず設定し、そこから逆算して証拠を解釈し、一つの物語を「創造」している。この点で、左右田は文学理論における典型的な「信頼できない語り手」に他ならない 。彼の語るすべては、彼のバイアスによって歪められている可能性がある。

その疑念を決定的にするのが、結末の「にやり」という一笑である 。この笑みは、彼の推理の根幹をなす「一枚の切符」の信憑性を完全に破壊する。彼は本当に切符を「石の下」で発見したのか。それとも、ただ近くに落ちていたのを、自らの理論に合わせて「石の下にあった」と脚色したのか。あるいは、切符の存在そのものが、博士を救うための彼の捏造だったのではないか。乱歩は答えを明示しない。これにより、左右田の華麗な推理全体が、一つの壮大なフィクションであった可能性が浮上する。

ここから導き出されるのは、探偵小説の「論理」に対する痛烈な批評である。シャーロック・ホームズ以来、探偵小説は、論理的思考が客観的真実を明らかにするという啓蒙主義的な信頼の上に成り立ってきた。しかし「一枚の切符」は、論理とは真実を発見するための純粋な道具ではなく、望む結論を正当化するために物語を構築するツールにもなりうることを示している 。黒田も左右田も、同じ証拠から「論理的」に全く異なる物語を紡ぎ出した。これは、探偵の推理そのものが、一つの創作行為であることを暴く、極めて自己言及的な、あるいはメタフィクショナルな視点である。乱歩は、デビュー直後にして、探偵小説というジャンルの形式そのものを批評の対象とする、驚くべき成熟度を示していたのである。

視点二:時代の価値観――エリート主義とミソジニーの刻印

「一枚の切符」を単なる論理遊戯としてではなく、歴史的なテクストとして読むとき、そこに刻印された大正という時代の価値観が生々しく浮かび上がる。特に、左右田五郎の思想は、当時の社会に潜んでいたエリート主義と女性蔑視(ミソジニー)を色濃く反映している。

彼の「富田博士ともあろう学者を、たかが一人のヒステリー女の命の為にこの世界から葬って了うなんて、どこの馬鹿者がそんな事を考えるんだ」という台詞は、本作で最も衝撃的な部分の一つである 。これは単なる登場人物の極端な性格描写ではない。そこには、「社会にとって有用な偉大な男性」の命は、「病気でヒステリックな一人の女性」の命よりも価値があるという、優生思想にも通じる危険な選民思想が透けて見える 。

このエリート主義は、被害者である富田夫人に対する執拗なミソジニーと分かちがたく結びついている。作中、夫人は一貫して「ヒステリー女」「呪いの女」「嫉妬深い女」といった言葉で貶められ、その苦悩や動機は単純な女性特有の情念の問題として矮小化される 。彼女が肺結核という深刻な病に苦しんでいた事実は、同情の対象ではなく、彼女の精神を歪ませた原因として、彼女を非難する材料にすら使われる 。

これは、家父長制的な価値観が根強かった当時の社会における、女性に対するステレオタイプな見方を反映している。夫人の計画したとされる復讐劇は、その知性や計画性の現れとは見なされず、あくまでも「女の浅知恵」や病的な執念の結果として片付けられる。

このように、「一枚の切符」は、そのミステリとしての面白さの裏側で、大正モダニズムの光と影を映し出す社会的なドキュメントとしての側面も持っている。現代の読者は、この物語を通じて、探偵小説の「黄金時代」が、我々が今日乗り越えようとしている不快な社会的偏見と地続きであったという事実を直視させられるのである。

視点三:「二銭銅貨」との比較――本格と変格の分岐点

江戸川乱歩の作家としての巨大さを理解する上で、「一枚の切符」をデビュー作「二銭銅貨」と比較することは極めて有益である。この二作品は、後の日本探偵小説の歴史を規定することになる二つの大きな潮流、「本格」と「変格」の原型を、デビューからわずか3ヶ月の間に提示しているからである。

出典:日本の古本屋

「二銭銅貨」は、日本における「本格(ほんかく)」探偵小説の金字塔である。物語の主眼は、読者に提示された手がかり(二銭銅貨に隠された暗号文)を基に、純粋な論理操作によって謎を解き明かすことに置かれている 。そこでは、トリックの意外性や論理の整合性が至上の価値を持つ。

一方、「一枚の切符」は、乱歩が切り拓いたもう一つの領域、「変格(へんかく)」の萌芽を感じさせる作品である。「変格」とは、謎解きから逸脱し、異常心理、エロティシズム、グロテスク、怪奇幻想といった要素に焦点を当てる作風を指す 。本作は後年の乱歩作品ほど猟奇的ではないが、その関心は明らかに純粋なパズルから、夫人の「暗黒」で「陰湿」な復讐心や、左右田の欺瞞に満ちた心理といった、人間の内面の闇へと移行している 。確定した真実を提示せず、読者を不安に突き落とす結末もまた、論理の明晰さを重んじる「本格」の作法からは大きく逸脱している。

驚くべきは、乱歩がこの二つの異なる傑作を、作家生活のまさに黎明期に生み出したことである。これは、彼が単に欧米の探偵小説の模倣者ではなく、当初から日本独自の探偵小説のあり方を模索していたことを示している。彼は、論理の光と、心理の闇という、二つの極を往還する才能を併せ持っていた。

そして、この二作に対する当時の読者の反応の違いは、示唆に富んでいる。「二銭銅貨」が熱狂的に受け入れられ、「一枚の切符」が今ひとつ反響を呼ばなかったという事実は 、当時の読者が求めていたものが、知的ではあっても後味の良い「本格」のゲームであったことを物語っている。「一枚の切符」が提示した心理的な不気味さや道徳的な曖昧さは、まだ多くの読者にとって受け入れがたいものであった。この受容のされ方の違いは、後に乱歩自身が純粋な謎解きから、より大衆受けする通俗的なスリラーへと創作の軸足を移していく未来を、皮肉にも予兆していたのかもしれない 。

結論:日本探偵小説史における「一枚の切符」の今日的意義

江戸川乱歩の「一枚の切符」は、その発表当時、正当な評価を受けることのなかった不遇の作品であった。しかし、一世紀の時を経た現代の視点から再評価するとき、この短編が日本探偵小説史において持つ重要性と、その驚くべき先進性は疑いようがない。

本稿で論じてきたように、本作は単なる犯人当ての物語ではない。それは、論理と証拠によって「真実」が構築されるプロセスそのものを主題とした、メタ探偵小説である。左右田五郎という「信頼できない語り手」を創造し、彼の不気味な一笑によって物語の土台そのものを崩壊させるという手法は、探偵小説が自明としてきた「真実の発見」という目的を根底から問い直すものであった。この点で、本作は日本における「変格」探偵小説の源流に位置づけられるべき、記念碑的な作品である。

同時に、本作は大正モダニズムという時代の精神を映し出す鏡でもある。その中に見られるエリート主義やミソジニーは、現代の我々にとって不快なものではあるが、それもまた作品が持つ歴史的な価値の一部である。文学が、それが書かれた時代の光と影の両方を記録するものであることを、「一枚の切符」は雄弁に物語っている。

そして何よりも、この物語が提起する問いは、今日の我々にとっても極めてアクチュアルである。「真実」はいかにして語られるのか。我々は、なぜある物語を信じ、別の物語を退けるのか。フェイクニュースや陰謀論が氾濫し、誰もが自らの信じたい「真実」を構築する現代において、論理の危うさと物語の力を暴いた「一枚の切プ」の射程は、発表当時よりもむしろ深く、鋭く我々の胸に突き刺さる。

しばしば「二銭銅貨」の影に隠れがちではあるが、「一枚の切符」は、江戸川乱歩の天才性が初期の段階で既に到達していた、知的で、挑発的で、そして危険な高みを証明する作品である。それは、日本の探偵小説が、そして江戸川乱歩という作家が、無限の可能性を秘めていた時代の、一つの輝かしい証言なのである。

コメント