江戸川乱歩初期の隠れた傑作「盗難」

本稿では、1925年(大正14年)に発表された江戸川乱歩の短編小説「盗難」について、その詳細な情報、完全なネタバレを含むあらすじ、そして作品の核心に迫る文学的分析を網羅的に提供するものである。

「盗難」は、乱歩の初期作品群の中でも、しばしばその軽妙な筆致から「軽い読物」と見なされがちである 。しかし、その構造は驚くほど精緻であり、読者の認識を幾重にも覆す「どんでん返し」と、意図的に解決を放棄する「リドル・ストーリー」の技法が駆使された、極めて野心的な作品である。

本記事は、「盗難」が単なる犯罪小説ではなく、乱歩の作家としての実験精神と、後の作品群への影響、そして近代文学における「語り」の不確かさというテーマを先取りした、隠れた傑作であることを論証する。

作品概要:発表背景と乱歩自身の評価

「盗難」は、1925年(大正14年)5月、報知新聞社の旬刊誌『写真報知』に掲載された 。これは、乱歩がデビュー以来、主戦場としていた探偵小説の専門誌『新青年』以外の一般誌に発表した初期の作品の一つである。

| 項目 | 詳細 |

| 著者 | 江戸川乱歩 |

| 発表年 | 1925年 (大正14年) |

| 発表媒体 | 週刊「写真報知」 |

| ジャンル | 短編探偵小説、犯罪小説、リドル・ストーリー |

乱歩自身は本作を、専門誌である『新青年』に掲載する作品ほどの力は込めておらず、「息休めに属する拙作」「どこか落語を連想させる軽い読物」と評している 。当時、乱歩は『新青年』で6ヶ月連続の短編掲載を行っており、「やっつけなものは書けない」という強いプレッシャーの中にあった 。その一方で、『写真報知』は『新青年』の倍額の原稿料を提示するなど非常に待遇が良く、乱歩にとってはある種の「気楽さ」があった 。

しかし、この自己評価は額面通りに受け取るべきではない。むしろ、この評価こそが「盗難」の本質を解く鍵となる。専門誌の厳しい目から解放された「気楽さ」は、乱歩に実験の自由を与えた。当時の探偵小説の定石であった「提示された謎が論理的に解決される」という枠組みから逸脱し、あえて解決を放棄するという、よりモダンな物語構造を試す場となったのである。

乱歩が本作を「拙作」や「軽い読物」と呼んだのは、当時の探偵小説の規範から外れた、未解決の物語を創造したことに対する、彼自身の時代認識に根差した評価であった可能性が高い。しかし、まさにその規範からの逸脱こそが、本作を単なる娯楽作以上の、文学的価値を持つ傑作へと昇華させている。研究者の中には、この謙遜の裏に乱歩の「密かな自信」が窺えるとし、本作を初期の傑作の一つとして高く評価する声もある 。

詳細なあらすじ(完全ネタバレ)

物語は、語り手である「私」が経験した「面白い話」として、一人称視点で展開される 。そのプロットは、読者の予想を裏切る3段階のどんでん返しによって構成されている。

第1部:計画と「完璧な」犯罪

語り手の「私」は、ある新興宗教の支教会で働いている 。その主任は宗教家らしからぬ世俗的な人物だが、商才に長けており、説教所の改築費用として短期間で5000円という大金を集めることに成功する 。その現金は、多くの信者に見せびらかすようにして、教会内の金庫に保管されていた 。

ある日、主任のもとに一通の予告状が届く。「今夜12時の時計を合図に貴殿の手許に集まっている寄付金を頂戴に推参する」という内容であった 。主任は単なるいたずらだと一笑に付すが、「私」は不安に駆られ、警察に届けるよう説得する。警察署へ向かう途中、「私」は以前に戸籍調べで顔見知りになった巡査と偶然出会い、事情を説明する。巡査もまたいたずらの可能性が高いとしながらも、予告時刻に見回りを兼ねて立ち寄ることを約束する 。

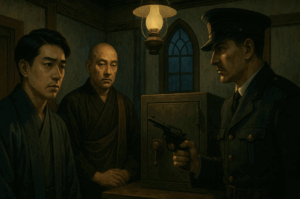

そして予告時刻の深夜12時。金庫の前で「私」、主任、そして約束通りやってきた巡査の三人が固唾をのんで見守るが、何も起こらない 。巡査が安心させるように金庫の中身の確認を促し、主任が扉を開けた、その瞬間であった。

どんでん返し①

その巡査こそが泥棒だったのである。彼はピストルを突きつけ、金庫内の札束を奪って闇に消えた 。事前に戸籍調べと称して顔なじみになっておくという周到な手口に、「私」は完全に度肝を抜かれる 。やがて本物と称する別の警官が到着し、捜査を約束して彼らを安心させるが、犯人が捕まることはなかった 。

第2部:追跡と衝撃的な暴露

事件から2ヶ月後、「私」は所用で訪れた遠くの町で、偶然にもあの偽警官の泥棒を発見する。さらに驚くべきことに、彼が連れ立って歩いている男は、事件直後にやってきた「本物」の警官によく似ていた 。二人が料理屋に入るのを見届けた「私」は、後から来た警官も偽者で、二人は仲間だったのだと推理する 。

「私」は最初の偽警官の方を尾行するが、人気のない鎮守の森で待ち伏せされてしまう 。しかし、泥棒は意外にも親しげに語りかけ、衝撃的な事実を告げる。

どんでん返し②

「お前の大将にはしてやられた」と泥棒は笑う。彼が盗んだ5000円は、すべて精巧に作られた偽札だったというのだ。主任こそが本当の悪党であり、事前に本物の寄付金を抜き取り、偽札とすり替えていたに違いない。そして、泥棒に盗ませることで、その「損失」を正当化しようとしたのだ、と。泥棒は、その証拠だと言って、盗んだ札束の中から百円札を3枚「私」に渡し、姿を消した 。

「私」は呆然とするが、予告状が来ても全く動じなかった主任の態度や、警察の捜査が進まないことへの矛盾点などを思い返し、すべての辻褄が合うと確信する 。同郷の古馴染みである主任の悪事を暴く気にもなれず、かといって「泥坊の下働き」を続ける気にもなれない「私」は、居心地の悪さから間もなく教会を辞めてしまう 。

第3部:最後の反転と不確実性の淵

物語はここで終わらない。「私」は、まだ話の続きがあると語り始める 。

彼は、泥棒から渡された「偽札」を記念として財布の底にしまっていた。ところがある月末、事情を知らない妻がそのうちの一枚を支払いに使ってしまった。しかし、それは何の問題もなく通用してしまったのである 。

どんでん返し③

泥棒が渡してきた百円札は、本物だったのである。

この最後の事実が、ようやく手に入れたはずの「真実」を根底から覆す。泥棒が語った偽札の話は、追跡者である「私」を撒くためについた、巧妙な嘘だったのだ。主任を悪党だと疑ったことを恥じると同時に、「私」の心には新たな、そして決して解決不能な疑問が渦巻くことになる 。主任は本当に潔白だったのか? それとも、泥棒が本物のお札を偽札だと勘違いしていただけなのか? あの二人目の警官は、本物だったのか、偽者だったのか?

もはや何が真実なのかは誰にも分からない。物語は、この完全な不確実性の海の中で、語り手が「いずれにしても面白いじゃありませんか」と締めくくることで幕を閉じる 。

作品分析:多層的などんでん返しと「信頼できない語り手」

「盗難」のプロット構造は、単一のどんでん返しに依存するのではなく、読者の認識を段階的に破壊し、最終的には真実そのものの存在を揺るがす多層的な構造を持っている。

第1の転換(ジャンルの定石)

警官が犯人であるという逆転。これは古典的な犯罪小説に見られるトリックであり、読者に一時的な驚きと、謎が解明されたかのような感覚を与える。

第2の転換(道徳の反転)

盗まれた金が偽札で、被害者に見えた主任こそが真の悪党であるという逆転。これにより、物語は単なる盗難事件から、人間の欲望と欺瞞をめぐる、よりシニカルで深みのある物語へと変貌する。

第3の転換(認識論的崩壊)

偽札が実は本物であったという最後の逆転。これはもはや単なるプロットの転換ではない。物語の「真実」の土台そのものを破壊する行為である。新たな解決を提示するのではなく、解決の可能性そのものを読者から奪い去るのである。

この精緻な構造を可能にしているのが、本作の語り手「私」の存在である。彼は、文学理論でいうところの「信頼できない語り手」の典型例と言える 。特に、彼自身は読者を騙そうという悪意を持たず、自身の認識の限界や偏見、未熟さゆえに結果として読者を誤った方向へ導いてしまう「世間知らず」あるいは「悪意なき語り手」に分類される 。

物語全体が、この「信頼できない語り手」である「私」の信念が変転していく過程の記録となっている。読者は彼の視点を通してのみ事件を体験し、彼が驚くときに共に驚き、彼が真実を発見したと信じ込むときに共に安堵する。そして、彼が最後の混乱に突き落とされるとき、読者もまた同じ混乱を味わうことになる。

したがって、この物語の主題は盗難事件そのものではなく、矛盾した情報の中から首尾一貫した「真実」を構築しようと試み、そして失敗する、一個人の認識の限界を描くことにあると言えるだろう。

「盗難」の本質:「リドル・ストーリー」としての完成度

「盗難」の構造を解き明かす上で、「信頼できない語り手」という概念は不可欠であるが、それは本作を「リドル・ストーリー」として成立させるための、いわばエンジン部分に相当する。

語り手の信頼性の低さが、物語の未解決という結末を必然的なものにしているのである。もし語り手が明晰な探偵や客観的な観察者であったなら、物語はどこかの時点で一つの真実に収束せざるを得なかっただろう。しかし、本作の語り手は、自らが混乱の渦中にいるため、物語の外部にあるはずの客観的な真実を提示することができない。物語の結末の曖昧さは、そのまま語り手の心理状態の曖昧さの反映なのである。

リドル・ストーリーとは、作中で提示された謎が意図的に解決されないまま終わり、その解釈が読者の想像に委ねられる物語形式を指す 。「盗難」は、この形式の模範的な作例である。物語の最終段落で、語り手自身が複数の矛盾した可能性を読者に提示する 。

可能性①

主任は潔白であり、泥棒が「私」を追跡から逃れさせるために、偽札という嘘をついた。これが最も単純な解釈である。

可能性②

主任はやはり悪党(偽札作り)であり、泥棒が本物のお札を偽札だと勘違いして「私」に渡してしまった。この場合、泥棒は間抜けということになる。

可能性③

泥棒と主任が共謀していた、あるいは二人目の警官が別の役割を担っていたなど、さらに複雑な解釈も可能である。

物語は、これらのいずれの解釈にも軍配を上げない。乱歩は、語り手に「いずれにしても面白いじゃありませんか」と語らせることで 、読者の関心を「何が起こったのか?」という事実の探求から、「何が起こったのかを知り得ないという状態そのもの」をどう捉えるかという、より高次の問いへとシフトさせる。

この構造を理解する上で、乱歩自身が本作を「落語を連想させる」と評した点は極めて重要である 。落語の眼目は、最後にすべてをひっくり返す「オチ(落ち)」にある。乱歩は、この「オチ」という構造を本作で応用し、さらにそれを多重化・解体してみせた。

第一、第二のどんでん返しは、まさに落語的な「オチ」として機能し、読者に爽快な驚きを与える。しかし、第三のどんでん返しは、従来の「オチ」のように物語をすっきりと終わらせるのではなく、逆に物語を完全な混沌の中に突き放す。それは、物語の結末を提示する「オチ」ではなく、結末の存在自体を無効化する「アンチ・オチ」とでも言うべきものである。

乱歩は落語の軽妙な形式を借りながら、その構造を批評的に解体し、プロットのどんでん返しを、最終的には認識論的な、あるいは哲学的な問いへと昇華させたのである。

結論:落語的軽妙さと深淵なる問いを両立させた初期の傑作

以上の分析から明らかなように、「盗難」は、江戸川乱歩が自ら述べたような「息休めの拙作」では断じてない。それは、計算され尽くした多層的なプロット、語り手の信頼性を巧みに利用した叙述トリック、そして意図的に解決を拒むリドル・ストーリーの構造を持つ、極めて洗練された短編小説である。

本作の意義は大きい。第一に、予告状を送り付け、変装を駆使して大胆不敵な犯行に及ぶ泥棒の姿は、後年、国民的な人気を博すことになる「怪人二十面相」の明確な原型と見なすことができる 。本作は、二十面相の犯罪テクニックを、よりダークで心理的な文脈で試した「プロトタイプ」としての価値を持つ。

第二に、本作は、日本の探偵小説が「謎を提示し、論理的に解決する」というヴィクトリア朝以来の大原則から逸脱し、不条理や認識の限界といった、より近代的な文学テーマへと踏み込む可能性を早期に示した点で画期的であった。

軽妙な語り口の裏に、真実の不確かさという深淵な問いを隠した「盗難」。それは、読者を心地よい混乱へと誘い、物語の結末とは何か、真実を知るとはどういうことかを根源から問い直させる。この落語的な面白さと文学的な深さを分かちがたく両立させた本作は、日本探偵小説史における、そして江戸川乱歩の輝かしいキャリアにおける、紛れもない初期の傑作として再評価されるべきである。

コメント