イントロダクション:特撮黄金期が生んだ異色作

1969年に公開された「緯度0大作戦」は、日本の特撮映画史において独特な位置を占める作品である。本多猪四郎監督と円谷英二特技監督のタッグによる最後の東宝特撮映画であり、また本格的な日米合作という野心的な試みでもあった。米NBCラジオドラマを原案とし、ハリウッドの名優ジョセフ・コットンを起用するなど、当時としては破格の製作規模を誇った本作は、その成功と失敗の両面から、日本映画界の転換期を象徴する重要な作品として評価される。

本稿では、製作背景から技術的革新、そして物語に込められた深いテーマ性まで、多角的な視点から本作を分析する。特に、冷戦期における科学技術の両義性、理想郷の可能性、そして国際協力の困難さという普遍的なテーマが、いかに特撮映画という形式を通じて表現されているかに注目したい。

製作背景:困難を極めた日米合作の実相

企画の発端と製作経緯

本作の起源は1940年代にまで遡る。NBCラジオで放送された「Tales of Latitude Zero」を原案に、脚本家テッド・シャードマンがドン・シャープ・プロダクションを通じて東宝に企画を持ち込んだ。当時、日米双方の映画界は経済的な課題を抱えており、この合作は双方にとって魅力的な選択肢に映った。

しかし、撮影開始からわずか2週間で、アメリカ側の資金調達が困難となり、最終的にドン・シャープ・プロダクションは倒産。製作費(公称3億6,000万円)の大半を東宝が負担することとなった。この予算規模は、同年の東宝大作「日本海大海戦」をも上回るものであった。

キャスティングの特徴

本作の特筆すべき点として、日本人キャストの選考基準に「英語力」が重視されたことが挙げられる。宝田明、岡田眞澄、平田昭彦らは、その英語力を買われての起用であった。全編英語で収録された後、日本語版は吹き替えで制作されている。

興味深いのは、大前均演じる甲保だけが英語版でも日本語を話す設定となっていることだ。これは、日本の侍的な忠臣というキャラクター性を強調するための演出であったと解釈できる。

詳細なストーリー展開

第1幕:海底からの邂逅

物語は、クロムウェル海流の調査という科学的な使命から始まる。海洋学者の田代健(宝田明)とジュール・マッソン博士(岡田真澄)、そして米国紙の記者ペリー・ロートン(リチャード・ジャッケル)の3人は、日本の海洋観測船「富士」から潜水球NO-4に乗り込み、深海での調査を行っていた。

しかし、突如として海底火山の噴火に遭遇。母船との連絡が途絶え、潜水球は2万メートルの深海で身動きが取れない状況に陥る。絶望的な状況の中、彼らの前に現れたのは、超近代的な潜水艦アルファー号だった。艦長のクレイグ・マッケンジー(ジョセフ・コットン)によって救助された3人は、想像を超える世界へと導かれることになる。

第2幕:理想郷「緯度0」の発見

アルファー号で連れて行かれた先は、赤道と日付変更線の交差する海底2万メートルに存在する未知の世界「緯度0」だった。この海底都市は、人工太陽による完全な環境制御システムを持ち、金やダイヤモンドといった豊富な資源に恵まれていた。

さらに驚くべきことに、ここには世界中から「事故死」や「亡命」を装って姿を消した著名な科学者たちが集まっていた。彼らは軍事利用を拒否し、純粋な科学研究に没頭できるこの理想郷を選んだのだった。

第3幕:マリクの陰謀

しかし、この平和な世界にも影が忍び寄っていた。マッケンジーの旧友であるマリク博士(シーザー・ロメロ)は、「緯度0」の破壊を企てていた。マリクは自身の要塞「ブラッドロック島」で、人間の脳を動物に移植するという非人道的な実験を行っており、その野望は次第に大きくなっていった。

事態が動き出したのは、ノーベル賞受賞者の岡田正五郎博士(中村哲)とその娘・鶴子(中山麻理)が「緯度0」への亡命を決意した時だった。マリクは彼らを拉致し、岡田博士が発明した放射能免疫の情報を奪おうと企てる。

第4幕:決戦とその結末

マッケンジーは志願した田代たちとともにアルファー号でブラッドロック島に向かう。そこで彼らを待ち受けていたのは、マリクが造り出した恐るべき怪物たちだった。巨大化したネズミ、コウモリ人間、そして元「黒い蛾」の脳を移植されたライオンと翼を持つグリフォンとの戦いが繰り広げられる。

最終決戦では、皮肉にもマリクの造り出したグリフォンが、創造主であるマリク自身の乗る黒鮫号を襲撃。マリクの誤射による崖崩れと共に、グリフォンと黒鮫号もろとも爆死するという結末を迎える。

物語は更なる謎めいた展開を見せる。地上に戻ったペリー・ロートンは、緯度0で撮影した写真が何も映っていないことを発見。土産として持ち帰ったダイヤモンドも土に変わっていた。しかし、艦の針路は「緯度0」に向けて取られ、NY銀行には送り主不明のダイヤモンドが預けられているという電報が届く。これにより、体験した出来事が夢なのか現実なのか、永遠の謎として残されることになる。

シーザー・ロメロ:マリク役を演じた名優の軌跡

ハリウッドの黄金期を彩った存在

シーザー・ロメロ(Cesar Romero, 1907-1994)は、キューバ系アメリカ人の俳優として、ハリウッドで長年に渡り活躍した名優である。1930年代からキャリアをスタートさせ、「シスコ・キッド」シリーズなどで知名度を上げ、洗練された紳士役やラテン系の魅力的な悪役として高い評価を得た。

テレビ版「バットマン」での代表作

最も広く知られる役柄は、1966-1968年に放送されたテレビドラマ「バットマン」でのジョーカー役である。特徴的な白塗りメイクと緑の髪、そして独特な笑い声で演じたジョーカーは、後の同キャラクターの解釈にも影響を与えた。興味深いことに、ロメロは口髭を剃ることを拒否し、白塗りメイクの下に口髭が透けて見えるという独特な造形となっている。

「緯度0大作戦」での演技

本作でのマリク博士役は、ロメロの持つ紳士的な魅力と、狂気を秘めた科学者としての両面性を見事に表現している。本多猪四郎監督からも高く評価された彼の演技は、単純な悪役を超えた複雑な人物像を作り上げることに成功している。特に、理想に燃える科学者から狂気に囚われた存在へと変貌していく過程は、見事な演技で表現されている。

納谷悟朗による日本語吹き替えも、ロメロの演技の魅力を損なうことなく、むしろ新たな味わいを加えることに成功している。マリクという人物の持つ知的な側面と狂気の表現において、原演技と吹き替えが見事な調和を見せている点は、本作における演技面での大きな成功例と言えるだろう。

テーマ別考察:科学と人類の未来

科学技術の両義性

作中で描かれる「緯度0」と「ブラッドロック島」は、科学技術の使用における二つの対極を象徴している。理想郷としての「緯度0」は科学の平和利用を、マリクの要塞は軍事利用を表現している。

冷戦期の国際関係の寓意

製作された1960年代後半は、まさに冷戦の只中にあった。「緯度0」という永世中立の理想郷の設定には、東西対立を超えた科学技術の共有という理想が込められている。

技術的分析:特撮技術の革新性

円谷英二による特撮表現

本作における特撮シーンは、円谷英二の集大成とも言える質の高さを誇る。特に海中シーンの撮影には、当時最新の技術が投入された。水中の爆発にはフロン12を直接噴射する方法が用いられ、火山噴火シーンでは水槽に絵の具を落とし、カメラを逆さにして撮影するという革新的な手法が採用されている。

ミニチュア技術の粋

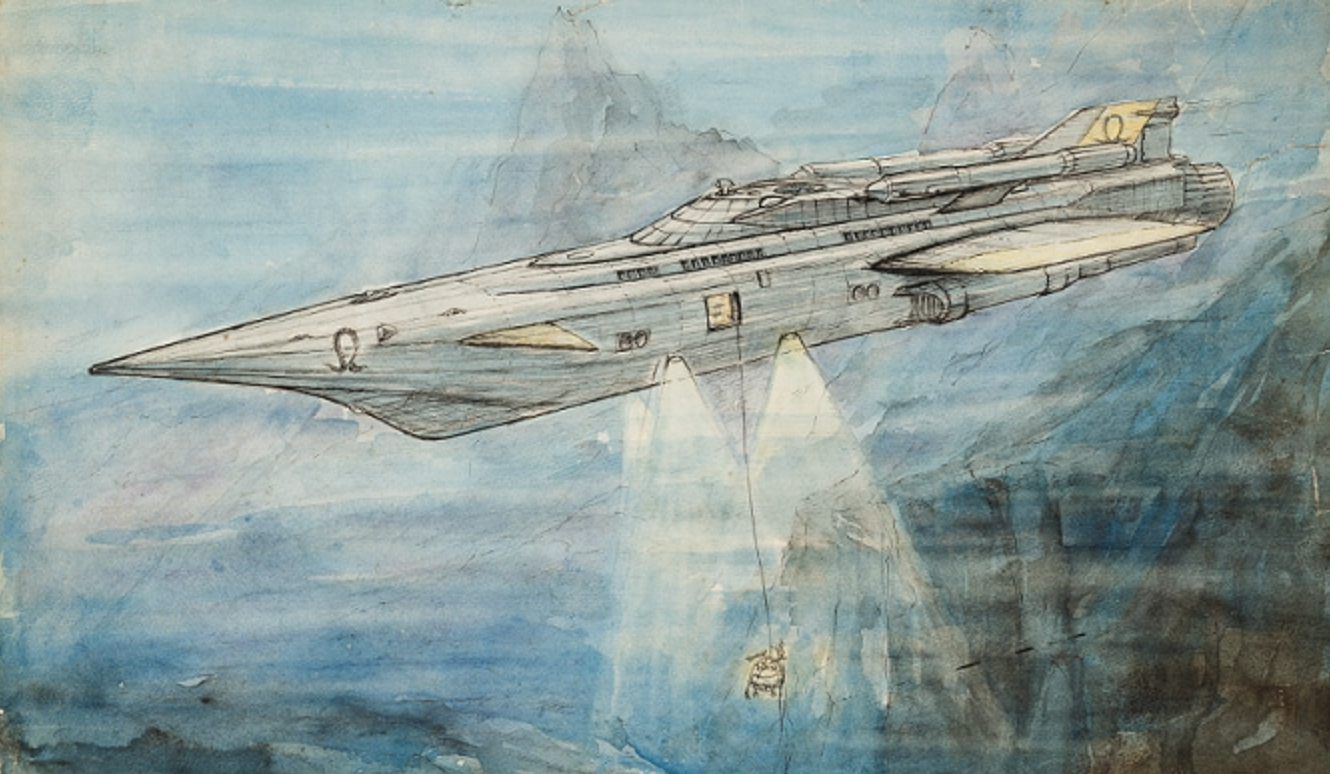

アルファー号のミニチュアは、6メートル、3メートル、1.5メートルの3種類が製作された。特に海上シーンに用いられた大サイズは、側面の扉が開閉可能という精巧な作りとなっている。

結論:再評価される価値

「緯度0大作戦」は、その野心的な試みゆえに当時は十分な評価を得られなかったが、現代において改めてその先見性が注目されている。科学技術の使用を巡る倫理的問題や、国際協力の理想と現実という主題は、現代においてより切実な意味を持つようになっている。

本作は、娯楽性と芸術性、商業性と実験性が絶妙なバランスで融合した、日本特撮映画史に残る重要な作品として、今後も語り継がれていくことだろう。