序章:驚異への誘い — ヴェルヌの想像力とハリウッドの野心

1959年に公開された映画『地底探検』(原題:Journey to the Center of the Earth)は、単なる一作の映画作品としてではなく、その時代の文化的象徴として位置づけられるべきである。

本作は、1950年代のハリウッドが抱いた「より大きく、より壮大に」という思想、すなわち「大作主義」の精神を体現した作品である 。テレビという新たなメディアの台頭に直面した映画産業が、その存亡をかけて生み出したスペクタクルであり、19世紀の科学的ロマンティシズムと、冷戦下の社会が抱える未知への探究心や不安が見事に融合した文化的産物と言える。

この映画の源流には、「SFの父」として知られるジュール・ヴェルヌの不朽の名作『地底旅行』が存在する 。ヴェルヌの作品が持つ時代を超えた魅力は、1950年代の映画製作者たちにとって格好の題材であった。

特に、ウォルト・ディズニーが1954年に製作し、同じくジェームズ・メイソンが主演した『海底二万哩』の大成功は、ヴェルヌ作品の映画化ブームに火をつけた 。この商業的・芸術的な成功体験が、『地底探検』という野心的なプロジェクトの土台となったことは想像に難くない。

本作を理解する上で不可欠なのは、当時のハリウッドが置かれていた状況である。家庭のテレビ受像機では決して味わうことのできない映像体験を提供するため、スタジオはシネマスコープのようなワイドスクリーン技術や、豪華な色彩を駆使した映像美を追求した 。『地底探検』は、まさにこの戦略の申し子であり、その壮大なスケールと視覚的驚異は、観客を再び映画館へと誘うための強力な武器であった。

本レポートでは、この歴史的傑作を多角的に分析し、その製作背景から物語の深層、そして後世に与えた影響までを徹底的に解き明かす。

第1部:作品の基本情報と製作背景

本章では、映画『地底探検』を構成する基本的なデータと、その誕生に至るまでの製作過程を詳述する。クレジット情報から、作品に込められた製作者の意図、そして公開当時の評価までを網羅的に検証することで、この壮大な冒険譚の設計図を明らかにする。

1.1. クレジットと技術仕様

本作は、当時のハリウッドを代表する才能あるスタッフとキャストによって生み出された。特に、監督、脚本家、そして音楽と撮影の担当者は、作品の独特な雰囲気とスケール感を創出する上で中心的な役割を果たした。

【表1:主要クレジット一覧】

| 役職 | 氏名 | 特記事項 |

| 監督 | ヘンリー・レヴィン | 娯楽性の高いジャンル映画を安定して手掛けた職人監督として知られる 。 |

| 製作 | チャールズ・ブラケット | ビリー・ワイルダーの元パートナー。フロイト的な深層心理描写を排し、純粋な冒険活劇を目指した 。 |

| 脚本 | ウォルター・ライシュ & チャールズ・ブラケット | 原作小説から物語を大胆に脚色し、映画的な構成へと再構築した 。 |

| 原作 | ジュール・ヴェルヌ | 小説『地底旅行』 (Voyage au centre de la Terre) |

| 主演 | ジェームズ・メイソン(オリバー・リンデンブルック卿役) | 同じヴェルヌ原作の『海底二万哩』でも主演を務めた 。 |

| パット・ブーン(アレック・マキューアン役) | 当時の人気ポップスター。彼のキャスティングは作品のトーンに大きな影響を与えた 。 | |

| アーレン・ダール(カーラ・ヨーテボリ役) | 原作には登場しない重要な追加キャラクター 。 | |

| 音楽 | バーナード・ハーマン | 伝説的な作曲家。本作のスコアは、作品の雰囲気を決定づける重要な要素となっている 。 |

| 撮影 | レオ・トーヴァー | 壮大なスケール感を捉えるため、ワイドスクリーンのシネマスコープ方式を駆使した 。 |

- 原題: A Journey to the Center of the Earth

- 製作国: アメリカ

- 製作会社: 20世紀フォックス

- 上映時間: 約129~132分

- 公開日: 1959年(米国)、1960年4月28日(日本)

1.2. 製作の経緯

本作の製作過程は、芸術的な脚色と商業的な計算が交錯する、当時のハリウッドの縮図であった。

プロデューサーのチャールズ・ブラケットは、当時の映画界に蔓延していたフロイト的な心理描写に辟易しており、「フロイトの影など微塵もない、アクションと出来事を描く」純粋な冒険物語を志向していた 。彼はヴェルヌの物語を、人類を未知へと一歩近づける刺激的なエピソードの連続として捉え、その精神を忠実に映像化しようと試みた 。

しかし、そのビジョンは商業的な要請によって修正を余儀なくされる。最初のキャスティングは、当時絶大な人気を誇ったポップアイドル、パット・ブーンであった 。当初、SF映画への出演に難色を示したブーンを説得するため、20世紀フォックスは利益の15%という破格の条件を提示し、さらに彼の歌唱シーンを脚本に盛り込むことを約束した 。

この決定は、若年層の観客を惹きつけるための明確な商業戦略であり、作品に軽快なロマンスと音楽的要素をもたらす一方で、原作の持つ硬質な科学的探究のトーンとは異なる二面性を与える結果となった。

一方、主役のリンデンブルック教授役には当初クリフトン・ウェップが予定されていたが、撮影開始直前に病に倒れたため、急遽ジェームズ・メイソンが代役として起用された 。メイソンは『海底二万哩』での経験から、ヴェルヌの世界観に完璧に適合した。しかし、撮影現場では共演者のアーレン・ダールとの関係が険悪であったと伝えられている 。

撮影は、カールズバッド洞窟群国立公園やアンボイ・クレーターといった実在の場所でも行われ、地底世界の壮大さとリアリティを追求した 。このように、本作の製作は、純粋な冒険活劇を目指すプロデューサーの芸術的ビジョンと、スター俳優の起用による興行成績を最優先するスタジオの商業的判断との間の、絶え間ない緊張関係の中で進められたのである。

1.3. 受賞歴と批評家の評価

公開当時から現在に至るまで、『地底探検』は主にその技術的な達成度において高く評価されてきた。

本作は第32回アカデミー賞において、美術賞(カラー)、特殊効果賞、録音賞の3部門にノミネートされた 。この事実は、作品が視覚的・聴覚的なスペクタクルとして、当時の最高水準にあったことを証明している。また、1960年のゴールデン・ローレル賞では、アクション・ドラマ部門で第2位を獲得した 。

しかし、公開当時の批評家の反応は賛否両論であった。ニューヨーク・タイムズ紙のボズレー・クラウザーは、本作を「手の込んだ遊園地の『愛のトンネル』のようなもの」と評し、物語の独創性の欠如を指摘した 。技術的な壮大さは認めつつも、物語そのものは陳腐であるという見方が存在したのである。

一方で、後年の再評価は概して好意的である。映画レビューサイト「Rotten Tomatoes」では84%という高い支持率を得ており、「ヒーロー的なキャラクター、威嚇的な悪役、モンスター、巨大なセット、そして特殊効果という、SF超大作に期待するすべてが揃っている」と総括されている 。現代の視点からは、その古き良き冒険活劇としての魅力や、時代を考えれば驚異的であった特殊効果が再評価されている 。

この評価の変遷は、本作の本質を浮き彫りにする。当初から、この映画は物語の深さよりもスペクタクルの力で評価されてきた。そしてそのスペクタクルこそが、時代を超えて観客を魅了し続ける普遍的な力を持っていたのである。技術的な功績を称えるアカデミー賞ノミネートと、物語性を疑問視する批評家の声、そして後世のファンからの熱狂的な支持。これらすべてが、『地底探検』が「スペクタクルこそが本質」である映画であったことを物語っている。

第2部:地底世界への旅路(詳細なあらすじ)

本章では、物語の導入から衝撃の結末まで、全てのネタバレを含めてその詳細な筋道を時系列に沿って解説する。登場人物たちの行動、心理、そして物語の重要な転換点を克明に描写することで、この壮大な冒険の全貌を明らかにする。

2.1. 発端:エディンバラでの発見

物語は1880年のスコットランド、エディンバラで幕を開ける。エディンバラ大学の著名な地質学者オリバー・リンデンブルック卿(ジェームズ・メイソン)は、その卓越した知識とは裏腹に、人間嫌いで自己中心的な人物として描かれる 。彼の教え子であるアレック・マキューアン(パット・ブーン)は、リンデンブルックの姪ジェニー(ダイアン・ベイカー)と恋仲にあり、教授の歓心を買おうと必死である。

物語が動き出すのは、アレックがリンデンブルックに贈った一塊の火山岩がきっかけだった。その異常な重さに興味を惹かれた教授が岩を調べると、中から16世紀の科学者アルネ・サクヌッセムが遺した暗号付きの下げ振り(おもり)が発見される 。リンデンブルックとアレックが解読したそのメッセージには、アイスランドのスネーフェルスヨークトル火山から地球の中心へと至る道筋が記されていた。

この発見は、リンデンブルックの飽くなき探究心に火をつけ、彼はストックホルムのライバル科学者、ヨーテボリ教授を出し抜くため、すぐさまアイスランドへと旅立つことを決意する 。

2.2. 旅の準備とアイスランドでの陰謀

リンデンブルックとアレックは急ぎアイスランドへ向かうが、先回りしていたヨーテボリ教授によって誘拐され、地下室に監禁されてしまう。しかし、彼らは屈強で寡黙なアイスランド人、ハンス・ビェルケ(ピーター・ロンソン)と彼が連れているアヒルのガートルードによって救出される 。

その後、一行はホテルの部屋でヨーテボリ教授が毒殺されているのを発見する 。当初、夫の研究を横取りしようとしているとリンデンブルックを非難していたヨーテボリ教授の未亡人、カーラ(アーリン・ダール)は、真実を知ると態度を一変させる。彼女は夫の名誉を守るため、夫が準備した最新鋭の探検装備を提供するかわりに、自身も探検隊に加わることを要求する 。リンデンブルックは不承不承ながらも、この条件を呑む。

そして、ヨーテボリ教授殺害の真犯人が明らかになる。それは、アルネ・サクヌッセムの末裔であるサクヌッセム伯爵(セイヤー・デヴィッド)であった。彼は地底世界を自らの血族にのみ許された遺産だと信じ、探検隊の妨害と乗っ取りを企んでいたのである 。

2.3. 地底への降下と驚異の世界

リンデンブルック、アレック、カーラ、ハンス、そしてアヒルのガートルードからなる探検隊は、ついに火山の火口から地底深くへと降下を開始する。彼らの前には、想像を絶する光景が次々と広がる。シネマスコープの画面いっぱいに映し出されるその世界は、まさに視覚的な驚異の連続である。

一行はまず、無数の水晶が蛍光を放つ幻想的な洞窟を通り抜ける 。次に、広大な塩の洞窟を抜け、やがてリン光を放つ巨大なキノコが林立する森にたどり着く 。この神秘的な光景は、地底に独自の生態系が存在することを示唆していた。

しかし、平穏は長くは続かない。一行を執拗に追跡していたサクヌッセム伯爵が、はぐれたアレックを銃撃し、負傷させる。銃声の反響を頼りにリンデンブルックはアレックを発見し、伯爵を捕らえることに成功する。殺人の罪で伯爵に死刑が宣告されるも、誰も処刑人になることを望まず、一行は不本意ながら彼を同行させることになる 。

2.4. 地底海とアトランティスの謎

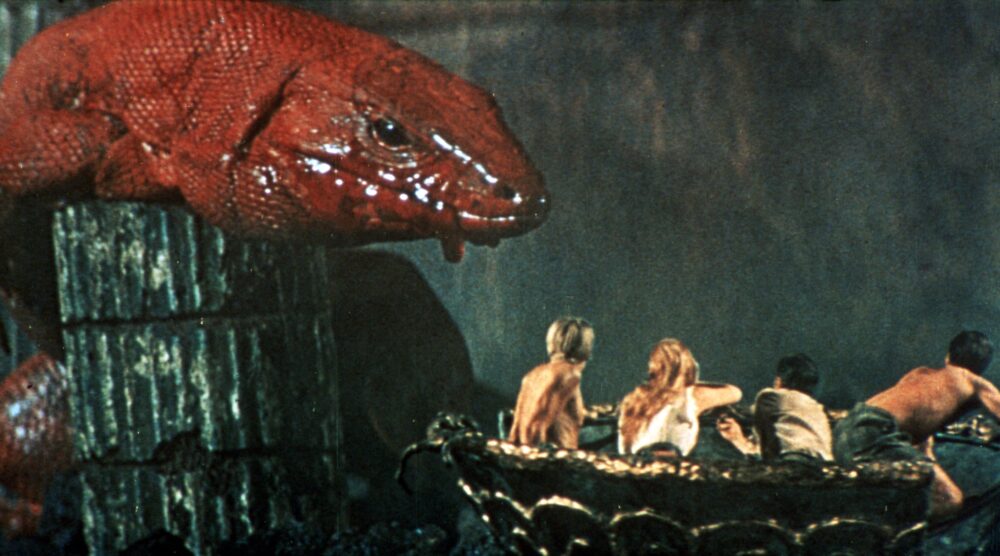

探検隊は、やがて地底に広がる広大な海に到達する。彼らは筏を組んでこの未知の海を渡り始めるが、そこで巨大なディメトロドンの群れに襲われる 。このディメトロドンは、実際にはイグアナにヒレ状の装具を取り付けたもので、当時の特撮技術の粋を集めた迫力あるシーンとなっている 。

航海の途中、筏は巨大な渦潮に巻き込まれる。リンデンブルックは、ここが北極と南極の磁力が衝突する「地球の中心」であると推測する。その磁力はあまりに強力で、指輪や歯の詰め物に含まれる金さえも引き剥がしてしまうほどであった 。このドラマチックな場面は、科学的考証よりも視覚的な興奮を優先した、本作を象徴するシーンの一つである。

渦潮を抜け、対岸にたどり着いた一行をさらなる悲劇が襲う。空腹に耐えかねたサクヌッセム伯爵が、マスコット的存在であったアヒルのガートルードを捕らえて食べてしまったのだ 。これに激怒したハンスが伯爵に襲いかかり、揉み合いの末、伯爵は自らが崩した岩の下敷きとなって絶命する 。

伯爵の死によって崩れた壁の向こうに、探検隊は地底世界の最大の秘密を発見する。それは、伝説の沈没大陸アトランティスの廃墟であった 。

2.5. 絶頂と生還:火山からの脱出

アトランティスの廃墟で、一行は探検の先駆者アルネ・サクヌッセムの白骨を発見する。その骸骨の指は、まっすぐ上方を指し示していた。そこには地上へと続く火山の噴気孔があったが、巨大な岩によって道は塞がれていた 。

リンデンブルックは、サクヌッセムが残した火薬を使って岩を爆破するという、最後の賭けに出る。一行は、近くにあった巨大な石の祭壇の鉢に身を隠す。爆発の瞬間、巨大なトカゲが襲いかかるが、噴出した溶岩に飲み込まれていく 。

爆破は岩盤を崩すだけでなく、火山そのものを噴火させる引き金となった。一行が避難した石の祭壇は、さながらボートのように溶岩流に乗り、猛烈な勢いで噴気孔を上昇していく。そして、イタリアのストロンボリ火山の火口から、一行は空高く噴出され、地中海へと投げ出された 。

エディンバラに帰還した彼らは、英雄として熱狂的な歓迎を受ける。リンデンブルックは、旅の証拠をすべて失ったとして公式な栄誉を辞退するが、未来の世代に後を託す言葉を述べる。物語は、アレックとジェニーが結ばれ、そしてリンデンブルックとカーラの間に新たなロマンスが芽生えたことを示唆して、大団円を迎える 。

第3部:多角的考察

本章では、映画『地底探検』を単なる冒険物語としてではなく、そのテーマ性、象徴性、キャラクター造形、そして製作された時代の社会的・文化的文脈の中に位置づけ、多角的な視点からその深層を分析する。

3.1. テーマとメッセージ:科学的探究心と冒険のロマン

本作の根底に流れる最も重要なテーマは、未知なるものへの飽くなき探究心と、それに伴う冒険のロマンである。リンデンブルック教授の「人間の脳に一度疑問が生じたら、その答えは見つけ出されねばならない。それが百年かかろうと、千年かかろうと」というセリフは、このテーマを象徴している 。

彼は利益や名声のためではなく、純粋な知的好奇心、すなわち知識そのもののために行動する「利己的な碩学」として描かれる 。この19世紀的な探検家=科学者像は、観客に科学が持つ根源的な興奮と魅力を伝える。

また、本作は「自然 対 文明」というテーマも探求している 。探検隊が目の当たりにする地底の光景—幾何学的に完璧な形状を持つ玄武岩の柱や、巨大なキノコの森—は、人間の創造物を凌駕する自然の造形力への畏敬の念を喚起する。

そして、最終的に発見されるアトランティスの廃墟は、偉大な文明でさえも自然の力の前には滅び去るという、文明の儚さを示唆している。

この探検は、登場人物たちの勇気、機知、そして道徳心を試す試練の場でもある。彼らは最新鋭のテクノロジーではなく、基本的な装備と自らの知恵、そして不屈の精神力で困難に立ち向かう 。この描写は、科学がまだ個人の英雄的な冒険であった時代のノスタルジックな理想像を提示している。

これは、映画が製作された1950年代の科学、すなわち国家主導で軍産複合体と結びついた、組織的かつ秘密主義的なものとは対照的である。米ソの宇宙開発競争という国家的プロジェクトが進行する中で、本作はあえて19世紀の個人的な冒険譚に回帰することで、観客に一種の文化的エスケープ(逃避)を提供したのである。

3.2. 伏線と象徴の解説:原作からの改変と映像的表現

本作の物語は、ジュール・ヴェルヌの原作小説を基にしながらも、ハリウッドの娯楽映画としての要請に応えるため、数多くの重要な改変が加えられている。これらの変更点を分析することは、作品の意図を理解する上で不可欠である。

最も顕著な変更点は、女性キャラクターと明確な悪役の追加である。原作が男性のみの探検隊であったのに対し 、映画ではカーラ・ヨーテボリという知的で自立した女性が加えられた。

彼女の存在は、リンデンブルック教授とのロマンスの可能性を生み出し、登場人物間の対立と協力を通じて物語に深みを与えている 。また、サクヌッセム伯爵という悪役の導入は、原作の「人間 対 自然」という構図を、より映画的に分かりやすい「ヒーロー 対 悪役」の対立へと転換させた 。彼の存在により、物語には妨害工作や殺人といったサスペンス要素が加わり、観客の緊張感を高めることに成功している。

【表2:原作小説と映画版の主要人物比較】

| 原作の登場人物 | 映画版の対応人物 | 主要な変更点と物語上の目的 |

| オットー・リーデンブロック教授(ドイツ人) | オリバー・リンデンブルック卿(スコットランド人) | 国籍は変更されたが、熱狂的で天才肌、短気という性格はほぼ踏襲されている。 |

| アクセル(甥、語り手) | アレック・マキューアン(学生) | 若きヒーロー兼ロマンス担当としての役割が強調され、原作の持つ科学的懐疑心は希薄化されている。 |

| ハンス・ビェルケ(アイスランド人ガイド) | ハンス・ビェルケ(アイスランド人ガイド) | ほぼ原作に忠実。寡黙で有能、探検隊の生命線を担う存在。 |

| グラウベン(アクセルの婚約者) | ジェニー・リンデンブルック(姪、婚約者) | 若きヒーローが無事に帰還するための動機付けという役割は共通している。 |

| (存在しない) | カーラ・ヨーテボリ | 追加。 ロマンスの要素を加え、強い女性像を提示。当初の対立と後の協力関係が物語の推進力となる。 |

| (存在しない) | サクヌッセム伯爵 | 追加。 人間的な悪役を設定し、妨害や直接対決といったスリラー、アドベンチャーの定石を導入。危険を外面化させる。 |

作中の象徴的な要素も物語に奥行きを与えている。アヒルのガートルードは、探検隊における無垢さや自然との繋がりを象徴する。彼女が伯爵によって無残に殺される場面は、その無垢さが失われ、もはや後戻りできない状況に陥ったことを示す衝撃的な瞬間である 。また、アトランティスの発見は、単なる地理的な到達点ではなく、人類自身の失われた神話的過去を取り戻すという、探検の究極的な目標を象徴している 。

3.3. キャラクター分析:類型と関係性のダイナミクス

本作の登場人物たちは、古典的な冒険物語の類型(アーキタイプ)に沿って造形されているが、優れた俳優陣の演技によって生命を吹き込まれている。

- オリバー・リンデンブルック卿:

典型的な「マッドサイエンティスト」の系譜に連なる人物。当初は岩石にしか興味を示さない人間嫌いとして描かれるが 、旅を通じて仲間、特にカーラへの敬意と愛情を育んでいく。ジェームズ・メイソンのカリスマ的な演技が、彼を単なる嫌味な人物に終わらせず、魅力的な主人公たらしめている 。 - アレック・マキューアン:

実直な若きヒーロー。次世代の探検家を象徴する存在である。パット・ブーンのティーンアイドルとしての人気を反映してか、劇中では頻繁に上半身裸になる姿が観客の記憶に残った 。

- カーラ・ヨーテボリ:

当時の映画としては驚くほど現代的な女性キャラクター。彼女は守られるべき存在ではなく、自らの意志で探検への参加を主張し、リンデンブルックの性差別的な態度にも臆することなく立ち向かう 。 - ハンス・ビェルケ:

寡黙な守護者。言葉ではなく行動で自らを語る。その卓越したサバイバル能力と忠誠心は、探検隊の生存に不可欠な基盤となっている。 - サクヌッセム伯爵:

強欲な敵役。彼の動機は科学的探究心ではなく、血筋への誇りと所有欲である。「私は眠らん。死の小間切れはごめんだ」という印象的なセリフは、彼のエキセントリックな悪役像を際立たせている 。

3.4. 社会的・文化的背景:1950年代ハリウッドと冷戦下の冒険譚

『地底探検』は、それが製作された1950年代という時代を色濃く反映している。当時、ハリウッドはテレビという新たなメディアとの熾烈な観客争いを繰り広げていた 。その対抗策として打ち出されたのが、シネマスコープのようなワイドスクリーン、ステレオ音響、そして鮮やかな色彩を駆使した「スペクタクル映画」であった 。本作は、家庭の小さな白黒テレビでは決して再現不可能な、没入感のある映像体験を提供するための戦略の結晶であった。

さらに、映画が公開されたのは、ソ連が世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げたわずか2年後のことである。米ソは宇宙開発競争の真っ只中にあり、その国家間の競争は全世界の注目を集めていた 。この時代背景は、危険な未知の領域を探検するという物語への大衆の関心を大いに高めた。

本作は、この宇宙開発競争の地上における寓話として機能している。リンデンブルック隊とヨーテボリ教授(そしてサクヌッセム伯爵)との間の競争は、アメリカとソビエト連邦の国家主義的な対抗意識を反映している。「地球の中心」への一番乗りを目指す競争は、宇宙への一番乗りを目指す競争と響き合う。

映画は、宇宙開発競争という同時代の熱狂を19世紀の冒険物語の枠組みに落とし込むことで、観客に冷戦の直接的な政治的・軍事的緊張から解放された、安全で幻想的な形でその興奮を追体験させたのである。

3.5. 技術的側面からの考察:特殊効果と音楽

本作の技術的な側面は、1950年代後半の映画製作における「可能性の芸術」を見事に示している。

特殊効果は本作の最大の魅力であり、アカデミー賞にもノミネートされた。その手法は、マットペインティング(背景画)、俳優を背景に合成する技術、そしてミニチュアセットで撮影した本物のトカゲを巨大に見せる「スラープザウルス」技法などを組み合わせたものであった 。これらの技術は、当時としては革新的で観客に畏怖の念を抱かせたが、現代の目から見るとその人工性もまた明らかである 。

対照的に、バーナード・ハーマンによる音楽は、時代を超越した革新性を持っている。ハーマンは地底世界の雰囲気を表現するため、オーケストラの感情的な核である弦楽器をすべて排除するという大胆な選択をした 。その代わりに彼が用いたのは、木管楽器、金管楽器、多数の打楽器、ハープ、そして最も特徴的な5台のオルガン(カテドラルオルガン1台、電子オルガン4台)であった 。

この前例のない編成は、地底世界の広大さ、原始的な力、そして不気味な神秘性を音響的に構築した。音楽は単なる伴奏ではなく、地球そのものが持つ生命感や脅威を表現する、世界観構築の根幹をなす要素となっている 。

ここに、本作の技術的芸術性の興味深い二面性が見て取れる。視覚効果が、既存のイリュージョン技術の壮麗な集大成であるとすれば、音楽は抽象的で雰囲気重視のサウンドデザインへの現代的な飛躍であった。本作は、その技術的達成において、過去を振り返ると同時に未来を指し示しているのである。

結論:『地底探検』が遺した映画的遺産

映画『地底探検』は、1950年代という時代の産物であり、ジュール・ヴェルヌの古典文学をハリウッド流のスペクタクルへと昇華させた記念碑的作品である。その製作過程は商業主義と芸術性のせめぎ合いであり、物語は原作から大胆に改変され、技術的には当時の限界と革新の両面を示している。

本作が後世の映画に与えた影響は計り知れない。アクション、ユーモア、そして疑似科学的なスペクタクルを融合させる手法は、その後のアドベンチャー映画の雛形となった。特に、巨大な岩が転がり落ちてくるシーンは『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』に先駆けるものであり、火山からの脱出劇といったクライマックスの演出は、数多くの作品で模倣されてきた 。

科学的な考証の甘さや、現代の視点から見れば古風に映る特殊効果にもかかわらず、本作が今なお古典として愛され続けている理由は、その純粋な「驚異への感覚(センス・オブ・ワンダー)」にある。ジェームズ・メイソンをはじめとする俳優陣の魅力的な演技、そして何よりも幻想的な世界を創造した製作者たちの真摯な情熱が、観客の想像力をかき立てる 。それは、ヴェルヌが目指した「人類を未知へと一歩近づける」という物語の根源的な力を、見事に映像化した証左と言えるだろう 。『地底探検』は、あらゆる世代にとっての「子供時代の驚き」を内包した、不朽の映画遺産なのである。

筆者の日記ブログでも軽く取り上げているので、興味のある方は👇へ

English Summary

Journey to the Center of the Earth (1959) – Full Review and Analysis

TL;DR

A thrilling 1959 adventure epic that follows a daring expedition into the Earth’s core in pursuit of a lost explorer’s legacy. Mixing romance, humor, danger, and fantasy, the film captures the excitement of discovery while exploring themes of ambition, sacrifice, and human curiosity.

Background and Context

Based on Jules Verne’s 1864 novel, the film adaptation expands the original narrative with new characters—most notably Carla—to heighten drama and emotional stakes. The work arrived in a golden age of Hollywood adventure, blending practical effects, location shooting, and colorful set design to express Verne’s awe-inspiring subterranean world.

Plot Summary (No Spoilers)

Following the discovery of a mysterious plumb bob, Professor Lindenbrook leads a multinational team—including the strong-willed Carla and loyal student Alec—toward an Icelandic volcano said to be the gateway into the Earth. Their journey leads them through colossal caverns, prehistoric dangers, and rival sabotage. Along the way, the explorers confront both nature’s fury and their own inner conflicts, advancing toward the Earth’s center while fighting to survive.

Key Themes and Concepts

- Human Curiosity and Obsession — The story presents scientific wonder as both noble and perilous.

- Legacy and Rivalry — Lindenbrook’s mission is driven not only by knowledge, but by the desire to surpass past explorers and outwit his enemies.

- Cooperation and Conflict — The diverse team must overcome betrayal, pride, and loss in order to endure the journey.

- Nature as Sublime Power — From volcanic tunnels to underground oceans, the Earth itself becomes the story’s greatest antagonist.

Spoiler Section (With Analysis)

The truth behind the lost explorer Saknussemm is unveiled—revealing both inspiration and tragedy. His descendant, Count Saknussemm, seeks to claim the glory for himself, only to be destroyed by greed. After navigating prehistoric creatures and cataclysmic geologic forces, Lindenbrook’s team is shot back to the surface through a volcanic eruption, symbolizing both rebirth and escape. Their survival affirms cooperation over rivalry, and curiosity over conquest, even as they acknowledge the cost of discovery.

Conclusion

Journey to the Center of the Earth (1959) endures as a classic adventure film—not for realism, but for its bold imagination and emotional resonance. By amplifying Verne’s themes of wonder and human spirit, the movie remains a beloved entry in mid-century fantasy cinema and a testament to our eternal urge to explore the unknown.

コメント