1. 作品の基本情報と成立背景

1.1. 作品の基本情報:鬼才の出発点

芥川龍之介の短編小説「ひょっとこ」は、1915年(大正4年)4月、彼が東京帝国大学の学生だった頃に、文芸雑誌「帝国文学」で発表された初期の重要作です。特筆すべきは、この時用いられた筆名が「芥川龍之介」ではなく「柳川隆之介」であった点です。

同年の後半に「羅生門」を芥川龍之介として発表し、文壇での地位を確立する以前のこの事実は、若き作家が自身の文学的スタイルや作家としての自分自身を模索していた、過渡期の姿を物語っています。本作は、人間の内面を冷静な筆致で解き明かす、近代心理小説の先駆けと位置づけられています。

1.2. 二つの「ひょっとこ」:推敲に見る芸術的成熟

引用元:www.amazon.co.jp

この作品は、初出時から1917年(大正6年)に作品集『煙草と惡魔』へ収録される際に、大幅な書き直しが行われました。この改稿は単なる言葉の修正ではなく、芥川が作家として、物語の象徴性をいかに研ぎ澄ませていったかを示す重要な証拠と言えます。初出稿と決定稿を比較すると、その変化は一目瞭然です。

表1: 「ひょっとこ」における主要箇所の比較分析(1915年初出稿 vs. 1917年決定稿)

| 描写の対象 | 初出稿(1915年「帝国文学」) | 決定稿(1917年『煙草と惡魔』) | 変更の分析とその効果 |

| 山村平吉の妻の描写 | 後にはうけ口の肥つたお上みさんと、兵隊に行つてゐる息子とが殘つてゐる。 | 後には瘦せた、雀斑そばかすのあるお上みさんと、兵隊に行つてゐる息子とが殘つてゐる。 | 妻の容姿を「肥えた」から「痩せて雀斑のある」へ変更したことで、平吉を取り巻く世界の印象が、単なる平凡なものから、より哀れで生活に疲れた痛々しいものへと深まっています。この変更は、物語全体のトーンをより物悲しいものにし、平吉の道化めいた振る舞いの背後にある現実の重みを増幅させています。 |

| 平吉の「嘘」の本質 | これが皆、平吉が拵へた嘘だからである。かう云ふ嘘はどれでも、その場合場合で、話の序に出るともなく出てしまふ。誰も一々書いて置く者がないから、その當座だけで大抵は忘れられてしまふが、一しよにして見れば可成大きな嘘である。 | これが皆、嘘である。平吉の一生(人の知つてゐる)から、これらの嘘を除いたら、あとには何も殘らないのに相違ない。 | 初出稿では、平吉の嘘をその場限りの忘れられるものとして描いています。しかし決定稿では、「嘘を除いたら、何も残らない」と断言することで、嘘が平吉の存在そのものを構成する根源的な要素であることを突きつけます。これにより、平吉という人間の空虚さ、アイデンティティの不在というテーマが、より鋭く、虚無的に強調されました。 |

| 物語の結び | たゞ、ひよつとこの面だけが、さつきの通り口をとがらして、とぼけた顏を胴の間の赤毛布の上に仰向けて、静に平吉の顏を見上げてゐる。…… | たゞ變らないのは、つんと口をとがらしながら、とぼけた顏を胴の間の赤毛布の上に仰向けて、靜に平吉の顏を見上げてゐる、さつきのひよつとこの面ばかりである。 | 決定稿で加えられた「たゞ變らないのは」という一節は、極めて重要です。人間の「顔」が死によって変わり果てたのに対し、人工物である「面」だけが不変であるという対比を劇的に際立たせています。この一文により、ひょっとこの面は、平吉の虚構の人生とその終焉を冷ややかに見つめる、超越的で不気味な存在として、その象徴性を確固たるものにしました。 |

この推敲の過程は、芥川が物語から余計な説明を削ぎ落とし、象徴的なイメージを先鋭化させることで、より凝縮され、哲学的な射程を持つ近代短編小説の形式を確立していく様子を示しています。

1.3. 創作の背景:個人的な苦悩と芸術的予言

「ひょっとこ」が書かれた当時、23歳の芥川は、幼馴染であった吉田弥生との恋愛が、家族の反対によって破局に終わるという深刻な出来事に直面していました。自らの真摯な感情を、社会や家庭の圧力によって抑えなければならなかったこの経験は、本作のテーマと深く結びついています。

退屈な現実から逃れるために嘘と道化の仮面を被る主人公・平吉の姿は、まさに作者自身の内面の葛藤が投影されたものと解釈できます。平吉は芥川自身の分身のようであり、彼の「嘘(=物語)」に満ちた人生とその悲劇的な結末は、物語作家としての芥川自身の行く末を不吉に予言しているかのようです。本作は、一個人の失恋の痛みを超え、芸術家が自ら創造する虚構(仮面)といかに危険な関係を結ぶかという、芥川文学の生涯のテーマを予兆する、戦慄すべき自己分析の書となっています。

2. 詳細なあらすじ(ネタバレあり):山村平吉という人間の解体

2.1. 舞台設定:春の隅田川

物語は、春爛漫の隅田川に架かる吾妻橋の上から始まります。橋の欄干には、花見船を眺める人々が集まっています。川には紅白の幕を張った船が浮かび、酔客たちが陽気な音楽に合わせて騒いでいます。しかし、語り手の視線は冷ややかで、その光景を「滑稽としか思われない」と評し、群衆からは「莫迦(ばか)」という声も聞こえます。この描写は、一見華やかながらもどこか空虚な遊興の場として舞台を設定し、物語全体を覆う皮肉と疎外感を冒頭から確立しています。

2.2. 突然の死:祝祭の中断

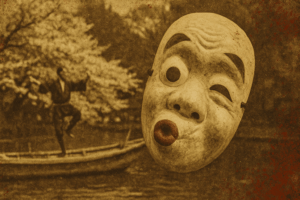

その花見船の一艘で、ひょっとこの面を被った男、山村平吉が覚束ない足取りで「馬鹿踊り」を披露しています。その踊りは全くのでたらめで、酔いのため、ただ船から落ちないように手足を動かしているに過ぎません。この滑稽なパフォーマンスの最中、船が揺れたことで平吉は倒れてしまいます。

彼の死は劇的ではなく、非常に即物的に描かれます。物語は、翌日の新聞の三面記事を引用するかのように、死因が脳溢血であったことを淡々と報告します。祝祭の空間で起きた突然の、そしてあまりにありふれた死は、生の儚さと人間存在の不条理を突きつけます。美と醜、喜劇と悲劇を意図的に衝突させる芥川特有のグロテスクな美学が、この場面で鮮やかに示されています。

2.3. 二つの顔を持つ男:平吉の人物像

物語の視点は、平吉の死から過去に遡り、彼の人物像の解体へと移ります。ここで、平吉が二つの全く異なる人格を生きていたことが明らかになります。

- 素面の平吉(社会的な仮面)

日本橋で絵の具屋を営む45歳の主人。表向きは「誰にでも腰が低い」愛嬌のある男です。しかしその本質は、無意識に、そして日常的に嘘をつく人間でした。彼が語る身の上話は、すべてが巧みに作り上げられた虚構だったのです。この嘘は利益のためではなく、彼の存在そのものと分かち難く結びついていました。 - 酩酊時の平吉(解放された自我)

酒を飲むと、彼は別人のように変わります。内気で腰の低い男は影を潜め、「誰の前でも遠慮がいらないような心持ち」になり、奔放に振る舞います。この解放された状態こそが、彼にひょっとこの面を被らせ、馬鹿踊りを踊らせる原動力でした。

平吉は、近代が生んだ「分裂した自我」の典型です。彼は統一された自己を持たず、素面の「嘘」という社会的な仮面と、酔った時の「道化」という心理的な仮面を使い分けることで、かろうじて心の平衡を保っていました。作中で触れられる双頭の神ヤヌスは、この平吉の二重性を象徴しています。

2.4. クライマックス:仮面の下の空虚

物語の頂点は、平吉の最期の瞬間に訪れます。息も絶え絶えの中、彼はかすかな声で「面を……面をとってくれ……面を」と懇願します。仲間が慌ててひょっとこの面を外すと、その下にあったのは、もはや誰の目にも「ふだんの平吉の顔ではなくなっていた」顔でした。

そこにあったのは、小鼻が落ちくぼみ、唇の色は失われ、額に脂汗が滲む、個性の一切が剥ぎ取られた「死相」そのものでした。仮面を外せば本当の顔が現れるという期待は裏切られ、そこに現れたのは「無」であり、人格の完全な崩壊でした。

そして物語は、この世で最も恐ろしい対比を読者に示して終わります。無残に変わり果てた平吉の死顔と、その傍らで、何一つ変わらないとぼけた表情を浮かべ、死者を見上げるひょっとこの面。この最後のイメージは、人間の実存がいかに脆く、私たちが作り上げる人格(仮面)がいかに空虚であるかを、冷徹かつ鮮烈に描き出しています。

3. 作品の考察:仮面の奥にある多層的な意味

3.1. 中心的テーマ:分裂した自我と近代人の苦悩

平吉の引き裂かれた自己は、大正時代の日本が直面した近代化の歪みを映し出す強力なメタファーです。急速な西洋化と伝統的価値観の崩壊は、人々に深刻な疎外感とアイデンティティの危機をもたらしました。安定した共同体での役割を失った近代人は、自ら人格を構築し、演じ続けることを強いられる存在となったのです。平吉の悲劇は、この役割演技を一つの自己へと統合できなかった点にあります。

彼の内面は、社会のルールと本能的な欲動の狭間で引き裂かれており、近代人の苦悩そのものです。素面の「嘘」は社会に適応するための防衛的な仮面であり、酔った時の「道化」は抑圧された感情を解放するための心理的な仮面でした。彼の死は、この二つの仮面によって維持されていた脆弱なシステムが、限界を超えて崩壊したことを意味します。

3.2. ひょっとこの面:多層的な象徴

本作において、民俗的な道化の面である「ひょっとこ」は、重層的な象徴へと高められています。

- 社会的ペルソナの象徴

私たちが社会生活で被る「仮面」そのものを表します。 - 解放と匿名性の装置

この面を被ることで、平吉は社会的責任から解放され、抑圧された自己を表現する自由を得ます。 - 不条理の現れ

その滑稽な表情は、死という厳粛な事実と並ぶことで、人生の不条理と、人間に対する世界の無関心を際立たせます。 - 虚構の永続性

生身の人間は変わり果ててしまいますが、人工物である仮面だけが「変わらない」存在として残ります。これは、私たちが作り出す虚構(物語や芸術)が、現実の人間存在よりも永続しうるという、芸術の本質についての不気味な洞察を示唆しています。

3.3. メタフィクション:嘘つきとしての芸術家

本作は、芸術と芸術家のあり方を問う、自己言及的な物語(メタフィクション)としても解釈できます。平吉の人生が「嘘」で構成されているように、作家である芥川の人生もまた「物語(フィクション)」によって構成されています。平吉が「嘘つき」であるならば、芥川もまた偉大な「嘘つき」なのです。

この物語は、芸術を創造することの危険な本質を問いかけます。芸術家は、作品を生み出すために、自らの「本当の自己」を犠牲にし、巧みな仮面へと置き換えなければならないのでしょうか。平吉が自らの道化の演技の果てに死ぬ様は、自らが創造した仮面に飲み込まれてしまう芸術家の運命を冷徹に予見しているようです。それは、芥川自身の「ぼんやりした不安」と、芸術と人生が結びついた末の悲劇的な最期を、恐ろしいほど正確に予言するものだったのかもしれません。

3.4. 政治的寓意:明治という時代の仮面剥ぎ

さらに踏み込むと、「ひょっとこ」を明治時代全体への痛烈な批判として読み解くこともできます。この寓意的な解釈では、物語の各要素が国家レベルの象徴へと変わります。

- 平吉の生涯と明治時代

平吉が死んだ年齢「四十五」は、明治元年(1868年)から明治45年(1912年)までの45年間と完全に一致します。 - 二重人格と明治の矛盾

平吉の二重人格は、明治国家の矛盾そのものです。素面の「嘘つき」な平吉は、「富国強兵」「文明開化」を掲げた公的な顔、つまり成功した近代化という「嘘」の上に成り立つ国家の姿。一方、酔った時の「道化」の平吉は、その過程で解き放たれた非合理的で暴力的な側面を体現しています。 - 仮面剥ぎと真実の露呈

物語の結末は、この寓意のクライマックスです。「文明」という仮面を剥がされた明治国家の真の顔は、急激な近代化の過程で魂を見失い、精神的な脳溢血を起こしたグロテスクな死相でした。そして、その死顔を冷ややかに見つめるひょっとこの面の変わらぬ表情は、この国家的プロジェクトに対する歴史の無慈悲な審判なのです。

4. 文体と表現技法、そして作者のメッセージ

4.1. 語りの技法:冷徹な分析者の視線

芥川の語り口は、まさしくモダニズム文学のものです。語り手は、遠くから光景を眺めたり、登場人物の心理に深く入り込んだり、時には新聞記者のように事実を淡々と報告したりします。この自在な視点の移動は、読者に感情移入を許さず、一歩引いた知的な分析へと誘います。この冷徹な文体こそが、人生とは感傷に浸る物語ではなく、分析・解体されるべき複雑で不条理な現象であるという、芥川のメッセージそのものなのです。

4.2. グロテスクの美学:美と醜の衝突

本作は、グロテスクの美学を巧みに利用しています。麗らかな春の景色や花見の宴という「美」を背景に、平吉の突然の醜い「死」を置くことで、その衝撃は増幅されます。芥川の作品において、この美と醜の衝突は、人間のエゴや、秩序の仮面の下に潜む混沌を暴き出すための、真実探求の手段でした。滑稽な仮面と恐ろしい死顔が並ぶ最後の情景は、この世界観を完璧に凝縮した一枚の絵のようです。

4.3. 作者のメッセージ:堪えがたい存在の空虚

これらの心理的、自己言及的、そして政治的な解釈を統合したとき、芥川が「ひょっとこ」を通して伝えたかったメッセージが浮かび上がります。それは、近代という時代における人間存在についての、深く悲観的ながらも鋭い洞察です。

伝統的な価値観や共同体という拠り所を失った世界で、「自己」とは、社会や内なる葛藤に対応するために絶えず作り上げられ、演じられる、脆い人工物に過ぎないのではないか。私たちは皆、平吉のように嘘をつき、仮面を被って生きています。しかし、その仮面の下にあるのは、本当の自己などではなく、恐ろしいほどの空虚なのかもしれない。

「ひょっとこ」の真の悲劇は、一人の男の死そのものではありません。それは、その「男」自身が、初めから一つの幻に過ぎなかったのかもしれないという、戦慄すべき気づきです。本作は、疎外、アイデンティティの不在、そして仮面を剥がされたときに現れる「無」の静かな恐怖を描ききった、芥川龍之介の思想的出発点を示す不朽の傑作と言えるでしょう。

コメント