I. はじめに:これは、単なる続編ではない

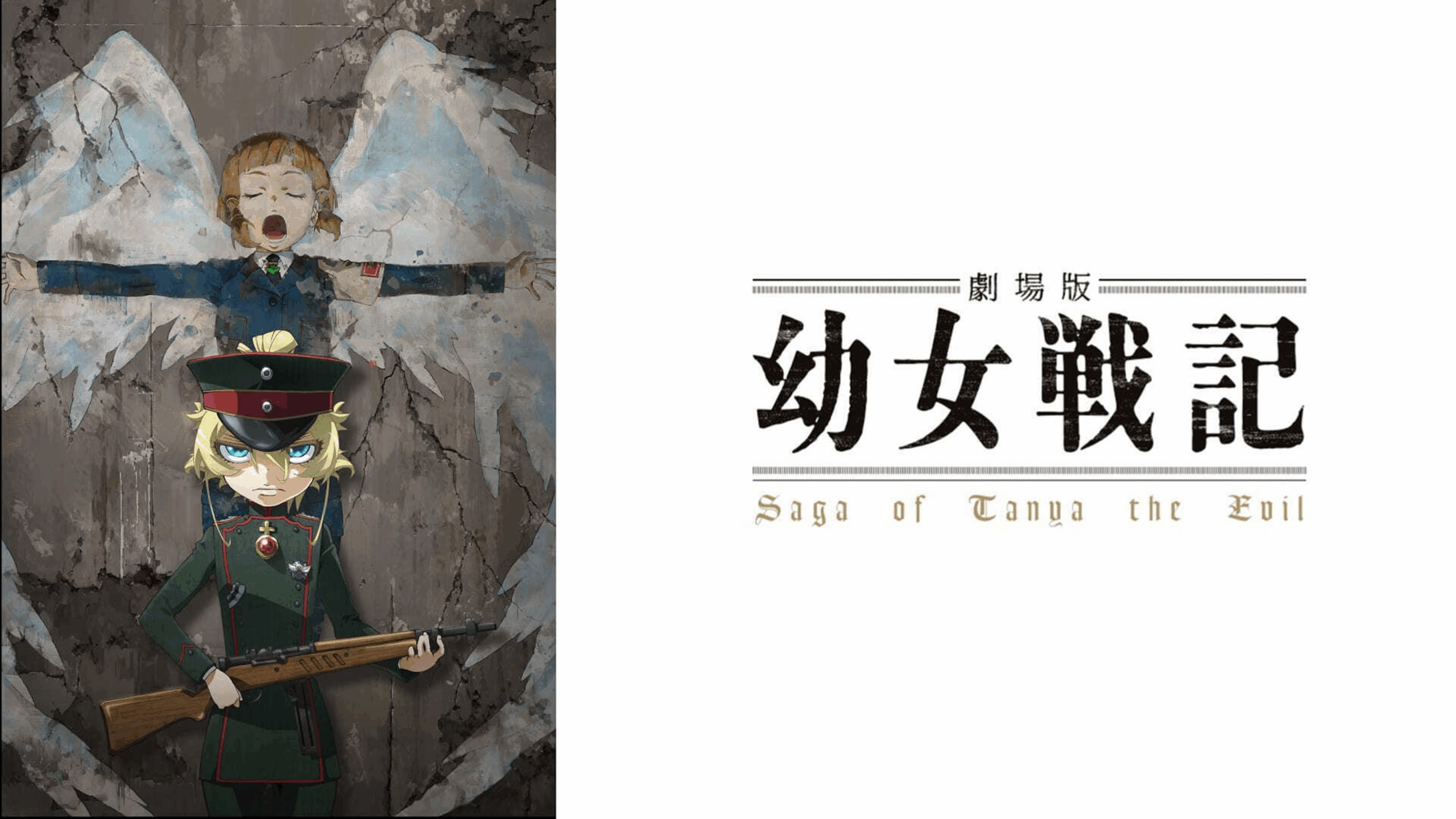

2019年2月8日に公開された『劇場版 幼女戦記』は、テレビシリーズの単なる続きではありません。本作は、テレビシリーズで描かれた「イデオロギーの対立」「近代戦争の冷酷さ」「主人公と神との闘争」といった根源的なテーマを、より壮大な映画のスケールへと引き上げ、その行き着く先を容赦なく描いた野心作です。

物語の中心にある対立は、もはや国と国との戦争における単純な勝ち負けではありません。それは、主人公ターニャ・フォン・デグレチャフ少佐が体現する冷徹な「合理性」と、彼女の前に立ちはだかるメアリー・スー准尉やルーシー連邦が象徴する「信仰」「感情」「愛国心」といった予測不可能な力との、思想そのものを賭けた戦いと言えるでしょう。

物語はテレビシリーズの直後から始まるため、既存のファンにとってはすぐに物語に没入できる構成となっています。しかしその反面、初めてこの作品に触れる観客にとっては、背景を理解するのが難しい、玄人向けの作品としての側面も持っています。本稿では、この劇場版が持つ多層的な物語を解き明かし、そのテーマや象徴性を深く分析していきます。

II. 作品の背景:成功を支えたチームと評価

本作の成功は、監督の上村泰氏をはじめテレビシリーズの主要スタッフ・キャストが再集結したことに支えられています。この一貫した製作体制は、ファンが期待する品質を維持し、興行収入4億円を超える商業的成功へと繋がりました。批評家や観客からは、特に重厚な音響デザインと迫力ある空中戦、そして原作への忠実さが高く評価されています。一方で、その内容はテレビシリーズの直後から始まるため、既存ファンにとっては密度の濃い体験となる反面、新規の観客にはハードルが高い「ファン向け」の作品という側面も持っています。

表1:作品の基本情報

| 項目 | 詳細 |

| 邦題 | 劇場版 幼女戦記 |

| 監督 | 上村泰 |

| 脚本 | 猪原健太 |

| 原作 | カルロ・ゼン |

| キャラクター原案 | 篠月しのぶ |

| キャラクターデザイン・総作画監督 | 細越裕治 |

| アニメーション制作 | NUT |

| 音楽 | 片山修志 |

| 主要キャスト | 悠木碧(ターニャ)、早見沙織(ヴィーシャ)、三木眞一郎(レルゲン)、戸松遥(メアリー) |

| 上映時間 | 101分 |

| 公開日 | 2019年2月8日 |

| 配給 | 角川ANIMATION |

| レイティング | PG12 |

III. 物語の徹底解説(ネタバレあり)

ここでは、物語の展開を時系列に沿って詳しく解説します。

3.1. 終わらない戦争の始まり

物語は、戦後のインタビューから始まります。帝国軍の技術者であったシューゲルは、「あの世界大戦を始めたのは感情、帝国に対する耐え難い恐怖だった」と語り、本作のテーマを冒頭で示唆します。

本編の舞台は、まず南方大陸から。ターニャ率いる第二〇三航空魔導大隊は、共和国軍の残党を冷酷かつ効率的に殲滅します。しかし、輝かしい勝利も束の間、束の間の休暇を期待していたターニャの願いは打ち砕かれます。

彼女たちは、共産主義国家ルーシー連邦(ソビエト連邦がモデル)の不穏な動きを調査するため、極寒の東部戦線へと即時転属を命じられるのです。灼熱の砂漠から凍てつく雪原へ。この急激な環境の変化は、戦争が世界規模で拡大し続ける様を象徴しています。この理不尽な命令に対し、ターニャはおなじみの言葉を叫びます。「どうしてこうなった?!」

3.2. モスコー侵攻:計算された侮辱

連邦が帝国領へ砲撃を開始し、宣戦布告したことで、東部戦線での戦いが本格化します。作戦の裁量権を与えられたターニャは、単なる軍事的な報復に留まらない、より悪質な計画を立てます。それは、敵のイデオロギーそのものを叩き潰す作戦でした。

彼女の狙いは、連邦の首都モスコーへの奇襲攻撃です。しかしその目的は、軍事施設を破壊するだけでなく、共産主義の象徴である銅像を破壊し、「赤の広場」で帝国国歌を歌い上げるという、極めて挑発的なものでした。この行動は、自らを「合理主義者」と称するターニャの自己認識に、大きな矛盾があることを示しています。彼女の行動は純粋な軍事戦略ではなく、共産主義に対する個人的で感情的な憎しみに突き動かされていたのです。この非効率で感情的な選択は、連邦を激怒させ、結果的に戦争をさらに激化させるという、政治的な失策となりました。

3.3. ティゲンホーフ攻防戦:総力戦の縮図

モスコー襲撃への報復として、連邦は戦略上の重要拠点である都市ティゲンホーフに大規模な攻撃を仕掛けます。ターニャの大隊は、この都市を防衛するために派遣されます。この戦いは、対照的な二つの軍事思想の衝突を浮き彫りにします。少数のエリートで技術的に優位に立つ帝国に対し、連邦は「兵士が畑から採れるのか」とターニャが皮肉るほどの、圧倒的な物量で押し寄せる「人海戦術」で対抗します。

戦況は、メアリー・スーを含む多国籍義勇軍の参戦によって、さらに激しさを増します。彼女はもはや一人の兵士ではなく、父の復讐という個人的な動機に燃える狂戦士として戦場に現れました。

3.4. クライマックス:大聖堂での信念の激突

戦いの焦点は、ターニャとメアリーの一対一の決闘へと絞られていきます。この一連のシーンは、卓越したアニメーションと音響効果により、本作最大の見せ場となっています。

メアリーの復讐心に火をつけたのは、モスコー上空での戦闘中、ターニャが父の形見である小銃を手にしているのを目撃したことでした。彼女の怒りは、神(存在X)の力と共鳴し、魔力を爆発的に増大させます。その力は、ターニャさえも圧倒する巨大なレーザービームとなって放たれます。

一方、ターニャの心理は大きく揺れ動きます。当初、彼女はメアリーの感情的な猛攻に「戦争に私情を持ち込むな!」と激しく動揺します。しかし、廃墟と化した大聖堂で打ちのめされた彼女は、水面に映る自分の顔を見て冷静さを取り戻し、冷徹な決断を下します。「仕事だ。感情は抜きだ。理性に基づき、彼女を殺そう」。

戦いの決め手となったのは、ターニャの冷酷な現実主義でした。勝利を確信し、神への祈りという一瞬の隙を見せたメアリーに対し、ターニャは隠し持っていたナイフと拳銃で致命傷を与えます。これは力の差ではなく、感情的な高揚に対する、計算された現実主義の勝利でした。

しかし、とどめを刺す寸前、メアリーは上官によって救出され、戦場から離脱。脅威は去りましたが、因縁は残り、未来のさらなる衝突を予感させます。

3.5. 逃れられない泥沼:究極の皮肉

ティゲンホーフでの勝利の後、ターニャは参謀本部に完璧な論理で構成された提案書を提出します。この戦争は消耗戦では勝てないこと、そして新たな戦略を研究開発する必要があることを説き、そのための安全な後方勤務への異動を願い出ます。

ゼートゥーア中将をはじめとする上層部は、彼女の卓越した分析力に感銘を受けます。そして、彼女の願いを聞き入れました。ただし、彼女の完璧な論理を逆手に取るという、最も皮肉な形で。彼女は、自らが提案した最新鋭の戦闘団「サラマンダー戦闘団」の指揮官に任命され、これまで以上に危険な最前線へと送り込まれることが決定したのです。

映画は、自らの完璧な論理が最悪の事態を招いたと悟ったターニャが、絶望のあまり「どうしてこうなった?!」と絶叫するシーンで幕を閉じます。安全な生活を求める合理的な努力が、皮肉にも彼女を戦争の地獄のさらに奥深くへと突き落とす。これは、彼女が存在Xの掌の上で踊らされていることを示す、このシリーズの核心を突く結末です。

IV. テーマとキャラクターの深層分析

ここでは、物語が持つ意味や、登場人物たちの内面をさらに深く掘り下げていきます。

4.1. 中心的テーマ:理性をねじ伏せる感情の力

本作の根底にあるテーマは、「非合理的な力に満ちた世界では、純粋な合理性は敗北する」というものです。物語は、この命題を様々な形で証明していきます。

まず、連邦の軍事戦略。兵士を消耗品として大量に投入する人海戦術は、効率の面から見れば極めて「非合理的」です。しかし、それは帝国の技術的な優位を物量で覆すほどの脅威となります。次に、メアリー・スーの存在。彼女の行動は、復讐という「非合理的」な感情に突き動かされています。しかし、その感情が存在Xの力を介して超常的なパワーに変換されることで、ターニャの論理的な計算では対処しきれない脅威となるのです。そして最後に、ターニャ自身の矛盾。彼女の「合理的」な仮面は、自らが軽蔑する共産主義を前にした時、剥がれ落ち、戦略的には疑問の残る、感情的な行動へと彼女を駆り立てます。

ターニャは、世界が論理と自己利益の法則で動くべきだと信じていますが、現実は常にその信念を裏切ります。彼女が信じる「神の見えざる手」は、経済学のそれではなく、人間の感情を兵器化して彼女の計画を妨害する、存在Xの邪悪な「見える手」なのです。本作は、人間の営みが純粋な論理だけでは動かないという、普遍的な真実を描いた物語でもあります。信仰、感情、愛国心といった要素は、いかなる完璧なシステムをも破壊しうる、強力な変数として描かれているのです。

4.2. キャラクター分析:悪魔と聖女、そして神

4.2.1. ターニャ・フォン・デグレチャフ:合理主義のアンチヒーロー

彼女の行動原理は一貫しています。それは、戦争を生き延び、安全で快適な生活を手に入れること。彼女の類稀なる軍事的才能は、その目的を達成するための手段に過ぎません。彼女は「少女の皮を被った化物」であり、その異様さが、恐怖とブラックユーモアを生み出します。彼女の本質を見抜いているレルゲン大佐との、胃が痛くなるような関係性は、この二面性を際立たせています。本作では、彼女自身の合理性も万能ではないことが描かれ、キャラクターに深みを与えています。彼女は非合理な世界の単なる犠牲者ではなく、彼女自身の偏見が破滅を招いている、より複雑で悲劇的な人物なのです。

4.2.2. メアリー・スー:信仰の化身、そして物語上の仕掛け

ターニャの対極に位置するメアリーは、ターニャが否定するすべて、すなわち信仰、感情、正義感を体現しています。彼女は、父の仇を討つという、単純かつ強力な動機によって行動します。

彼女の名前「メアリー・スー」は、意図的な仕掛けです。フィクションの世界で「メアリー・スー」とは、作者の願望が投影された、都合が良すぎるほど完璧で強力なキャラクターを指す俗語です。本作のメアリーは、文字通りその「メアリー・スー」ですが、彼女の力はご都合主義ではなく、神(存在X)の直接介入という物語の中の理由によって説明されます。彼女はいわば、兵器化された創作論なのです。

彼女に対する評価は、観客の間でも分かれています。ある者は、彼女の怒りに共感し、魅力的なライバルだと評価します。またある者は、彼女を単調で煩わしい存在だと感じます。この両極端な評価こそが、彼女の役割の核心です。彼女は、父を殺された娘として同情を誘うと同時に、不公平なまでに強力な存在として観客の不満を煽るように設計されているのです。

4.3. 象徴の意味:戦争を語るアイテム

4.3.1. 父の小銃

メアリーの父が遺した小銃は、単なる武器ではありません。それはメアリーと父を結ぶ絆であり、国家間の戦争を、個人的な復讐劇へと変えるきっかけとなるアイテムです。メアリーがターニャの手にこの銃を見た瞬間、漠然としていた「帝国」という敵は、憎しみを向けるべきたった一人の標的へと変わります。この小銃は、戦争が個人の物語へと変わる瞬間と、そこから生まれる因果の連鎖を象徴しています。

4.3.2. 戦場としての大聖堂

クライマックスの決闘の舞台が、廃墟と化した教会であることは非常に象徴的です。そこは、本作の思想的な戦いが繰り広げられる、文字通りの舞台となります。神を信じないターニャの現実主義と、神の力を借りるメアリーの信念が激突します。砕け散るステンドグラスや崩れる聖像は、彼らの譲れない信念がもたらす破壊そのものを表しているのです。

4.4. 歴史の影:物語の背景

本作は、第一次・第二次世界大戦期のヨーロッパ、特に第二次大戦の東部戦線を色濃く反映しています。帝国は帝政ドイツやナチス・ドイツを、ルーシー連邦はソビエト連邦をモデルにしています。物語は、ターニャの資本主義的な世界観、連邦の共産主義、そして民主主義国家の介入といった、20世紀を特徴づけるイデオロギーの衝突を描いています。

この歴史的な設定は、壮大な思考実験の舞台として機能します。魔法や転生といった要素を加えることで、本作は一つの問いを投げかけます。「20世紀の巨大な戦争を引き起こした根本的な力――イデオロギーやナショナリズム――は、たとえ超合理的な人間が結果を操作しようとしても、避けることはできないのだろうか?」と。そして、その答えは銃声と共に「イエス」だと断言されます。歴史の大きな流れや人間の本性は、一個人の力ではどうにもならないのです。ターニャは歴史を変えているのではありません。彼女は、その血塗られた歴史を動かす、最も悪名高い部品の一つになりつつあるのです。

V. 結論:皮肉に満ちた凱歌

『劇場版 幼女戦記』は、単なるアクション映画ではなく、知的で、そして深く皮肉に満ちた軍事フィクションの傑作です。

本作が優れた続編である理由は、物語を前に進めたからだけでなく、その核心的なテーマをより鋭く突き詰めたからです。それは、「合理性とは、人間の感情や信仰という巨大な波の前では、あまりにも脆い」という命題を、極限まで描いた点にあります。

本作が示す究極の皮肉。それは、戦争から逃れるためのターニャの必死で論理的な努力が、結果的に彼女を戦争における最も効率的で残忍な「道具」へと変えてしまうという点です。自由を手に入れるための知性と効率性が、逆に彼女を戦場という名の束縛へと、より深く縛り付けていくのです。

結論として、本作は物語的な皮肉の極致であり、観る者に冷ややかで、どこか喜劇的ですらある悟りを残します。『幼女戦記』の世界では、いかに合理的に道を切り開こうとも、その道は結局、最前線へと続いているのです。

コメント